ইতিহাস

ইতিহাস

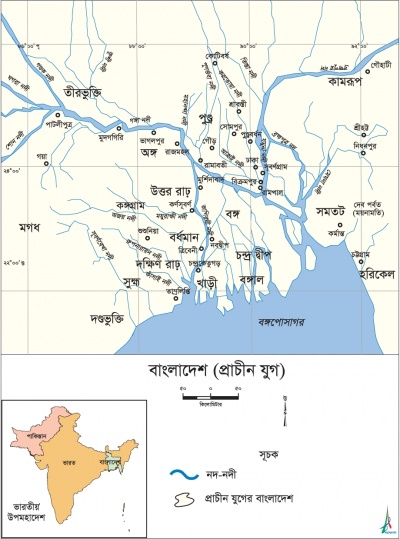

প্রাচীন যুগ তথ্যের স্বল্পতার কারণে প্রাক-মুসলিম যুগের বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠন করা শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর। এ অসুবিধা আরও বেশি করে অনুভূত হয় প্রাচীনকালের ইতিহাস রচনায়- অর্থাৎ প্রাচীনতমকাল থেকে খ্রিস্টীয় চার শতকে বাংলায় গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত। এ সময়ের ইতিহাসের উপাদানের জন্য নির্ভর করতে হয় বৈদিক, মহাকাব্যিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের অপর্যাপ্ত তথ্য ও প্রাপ্তিসাধ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনাদির ওপর। গুপ্তযুগ থেকে পরবর্তী সময়ের জন্য আমরা প্রস্তরাদিতে উৎকীর্ণ লিপি ও সাহিত্যাকারে লিখিত তথ্যাদি পাই। এসব তথ্যে বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়।

পটভূমি জানা যায় যে, সর্বপ্রাচীনকালে বাংলায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোক বসবাস করত এবং যে অঞ্চলে যে জনগোষ্ঠী বাস করত সে অঞ্চল সেই জনগোষ্ঠীর নামে পরিচিত হতো। এভাবে বঙ্গ, পুন্ড্র, রাঢ় ও গৌড় নামক প্রাচীন জনপদসমূহ অনার্য জনগোষ্ঠীর দ্বারা এ সব নামের অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে মেঘনার ওপারে সমতট (কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল) ছিলো একটা গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। এ জনপদের নাম পুরোপুরি বর্ণনাত্মক এবং জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতা বর্জিত। চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল হরিকেল নামে পরিচিত ছিলো। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য থেকে অনার্য জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে এ সকল জনপদের কথা জানা যায়।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্যভাগে প্রাচীন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আর্য-প্রভাব অনুভূত হয়। উপমহাদেশের পূর্বপ্রান্তে পৌঁছাতে আর্যদের আরও বেশি সময় লাগে। তাই বাংলার অধিবাসীগণ আর্যায়নের প্রভাব বিলম্বে উপলব্ধি করে। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতক থেকে আর্যরা পশ্চিমাঞ্চল থেকে বাংলায় প্রবেশ করতে থাকে এবং সমগ্র বাংলাকে আর্যায়িত করতে তাদের প্রায় এক হাজার বছর সময় লাগে। ইতোমধ্যে আর্যদের প্রভাব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হলেও উত্তরাঞ্চলের মধ্য দিয়ে দীর্ঘকালীন যাত্রার ফলে আর্য প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। ফলে বাংলার সংস্কৃতিতে আর্যপূর্ব অর্থাৎ অনার্য উপাদানগুলি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় পায়। এমনকি, ক্ষীণ আর্য প্রভাবাধীনেও বাংলার লোকেরা তাদের জীবন ও সংস্কৃতিতে অনার্য ও আর্যপূর্ব যুগের বৈশিষ্ট্যাবলীও ধরে রাখতে পেরেছিল।

পাথরের তৈরী হাতিয়ারই মানব বসতির সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরের তৈরী হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। এ হাতিয়ার ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী কখন প্রথম বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিলো তা যথার্থভাবে, এমনকি অনুমানেও নির্ধারণ করা কঠিন। এটা সম্ভবত ঘটেছিল দশ হাজার বছর (বা তারও) আগে। নিষাদ বা অস্ট্রিক কিংবা অস্ট্রো-এশীয় গোষ্ঠীর অনার্য লোকেরাই এতদঞ্চলের আদি বাসিন্দা। আজকের কোল, ভিল, সাঁওতাল, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি আদিম অধিবাসীরা তাদের প্রতিনিধিত্ব করছে। পরবর্তীকালে দ্রাবিড় ও তিববতি-বর্মি ভাষাভাষী আরও দুটি জাতি বাংলায় বসতি স্থাপন করে।

বর্ধমান জেলার অজয় নদের উপত্যকায় পান্ডু রাজার ঢিবিতে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনাদি এবং অজয়, কুনার ও কোপাই নদীর তীরবর্তী অন্যান্য প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি বাংলার প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্পর্কে নতুনভাবে আলোকপাত করে। পান্ডু রাজার ঢিবি একটি বাণিজ্যিক বন্দরের ধ্বংসাবশেষ। এ বন্দরের সাথে শুধু ভারতের অভ্যন্তরীণ অঞ্চলসমূহেরই ব্যবসা-বাণিজ্য চলত না, বরং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের সাথেও এর বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিলো। খ্রিস্টীয় চার শতক থেকে পরবর্তী সময়ের প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটিভাবে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকেই এ সময়কার বাংলার ইতিহাসকে ক্রমান্বয়িক আর্যায়িতকরণ ও আর্যপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যুগ বলা হয়।

গ্রিক ও ল্যাটিন উৎস থেকে (খ্রিস্টপূর্ব তিন শতক থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতক) ‘গঙ্গারিডি’ (গ্রিক) বা গঙ্গারিডাই (ল্যাটিন) নামক পূর্ব ভারতের একটি শক্তিশালী রাজ্যের কথা জানা যায়। এ রাজ্য সামরিক দিক থেকে খুবই শক্তিশালী ছিল। পন্ডিতগণ বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে গঙ্গার (ভাগীরথী ও পদ্মা) মোহনার কাছে গঙ্গারিডাই-র অবস্থান নির্দেশ করেন।

বগুড়া জেলার মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন পুন্ড্রনগর হিসেবে চিহ্নিত। এ পুন্ড্রনগরে প্রাপ্ত মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপি বাংলার অংশ বিশেষের ওপর মৌর্য শাসনের (খ্রিস্টপূর্ব তিন শতক) প্রমাণ বহন করে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রমাণিত হয় যে, খ্রিস্টীয় বারো শতক পর্যন্ত সমগ্র প্রাচীন যুগে এ নগরে নগরকেন্দ্রিক প্রশাসন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খ্রিস্টপূর্ব তিন শতক) উল্লেখ আছে যে, সারা ভারতে বঙ্গের (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) মিহি সুতিবস্ত্র উল্লেখযোগ্য একটি বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্য ছিল। গ্রিক ও ল্যাটিন লেখকগণও (মোটামুটি একই সময়ের) এ কথা উল্লেখ করেছেন। তাই একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, বাংলায় মিহি সুতিবস্ত্র বয়নের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন কালের। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ করা যায় যে, পোড়ামাটির ফলক তৈরিও বাংলার একটি প্রাচীন শৈল্পিক ঐতিহ্য। খনন কাজের ফলে পান্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকসমূহ বাংলার এ শিল্পের প্রাচীনত্বের প্রমাণ দেয়।

গুপ্ত শাসন খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতকে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন থেকে খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান পর্যন্ত সময়ের বাংলার ইতিহাস অস্পষ্ট। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতকের কতকগুলি সুদৃশ্য পোড়ামাটির মূর্তি মহাস্থান, তাম্রলিপ্তি ও চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, শুঙ্গ ও কুষাণ আমলে বাংলার শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। দি পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি এবং টলেমির বর্ণনা থেকে অনুমিত হয় যে, খ্রিস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে বাংলার সমগ্র বদ্বীপ অঞ্চলে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে উঠেছিলো।

ধারনা করা হয়, সমুদ্রগুপ্তের শাসনাধীনে (খ্রিস্টীয় চার শতক) গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার লাভের প্রাক্কালে বাংলা কতগুলি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। আনুমানিক চার শতকের মাঝামাঝি সময়ে স্বাধীন রাজ্যগুলির প্রায় সবকটাই সমুদ্রগুপ্তের শাসনাধীনে চলে আসে। সমতট (কুমিল্লা-নোয়াখালীসহ মেঘনার অপর তীরের এলাকা) তাঁর সাম্রাজ্যের বাইরে থাকলেও করদরাজ্যে পরিণত হয়। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পূর্বাঞ্চলে তাঁর অধিকৃত এলাকাসমূহ সুসংহত করেন। ছয় শতকের শেষের দিকে নামের শেষে ‘গুপ্ত’ উপাধিধারী একজন রাজা কর্তৃক (বৈণ্যগুপ্ত) এ অঞ্চল শাসিত হতো বলে মনে হয়। পাঁচ শতকের গুপ্ত সম্রাটগণের (কুমারগুপ্ত থেকে বুধগুপ্ত) বেশ কয়েকটি তাম্রশাসন উত্তরবঙ্গে পাওয়া গেছে। এ থেকে এ অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত গুপ্ত শাসনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। তাম্রশাসনগুলি সুবিন্যস্ত স্থানীয় প্রশাসনের অস্তিত্বেরও সাক্ষ্য দেয়। গুপ্ত সম্রাটগণ স্থানীয় জনসাধারণের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কৃতিত্বের দাবিদার। স্থানীয় প্রশাসন কাঠামোর যে প্রমাণ গুপ্ত তাম্রশাসনগুলিতে পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রথম নিদর্শন। তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম।

শশাঙ্ক খ্রিস্টীয় ছয় শতকের শেষের দিকে পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের অধীনে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার অংশ বিশেষে গৌড় রাজ্যের উদ্ভব হয়। সাত শতকের প্রথম দিকে শশাঙ্ক গৌড়ে ক্ষমতা দখল করেন। মগধ তার রাজ্যের অংশ ছিল। এ বিষয়ে তেমন কোনো বিরোধ নেই যে, তিনিই ছিলেন বাংলার প্রথম অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজা। বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কই প্রথম যিনি বাংলার বাইরে উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিস্তারকল্পে আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এদিক থেকে তিনি পরবর্তীকালের পাল বংশীয় রাজা ধর্মপাল ও দেবপাল-এর আক্রমণাত্মক উত্তর ভারতীয় নীতির অগ্রদূত। কর্ণসুবর্ণ ছিল তার রাজ্যের রাজধানী।

মাৎস্যন্যায়ম শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য যুগের শুরু হয়। মোটামুটিভাবে ৬৫০ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক শতকেরও বেশি সময় ধরে গৌড়ের ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট। এ সময়ে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর (৬৪৬ অথবা ৬৪৭ খ্রিঃ) পর বাংলায় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়, তার মন্ত্রীরা বলপূর্বক তার রাজ্য দখল করে নেয় এবং চৈনিক দূত ওয়াঙ-হিউয়েন সে অভিযাত্রার পর তিববতের ক্ষমতাধর রাজা শ্রং-সান-গ্যাম্পো কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন। সাত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় দুটি নতুন রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে- গৌড় ও মগধে (পশ্চিম বাংলা ও দক্ষিণ বিহার) পরবর্তী গুপ্ত বংশ এবং বঙ্গ ও সমতটে (দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) খড়গ রাজবংশ। কিন্তু এ দুটি রাজবংশের কোনোটাই বাংলায় শক্তিশালী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি।

খ্রিস্টীয় আট শতকের প্রথমার্ধে পুনঃপুনঃ বৈদেশিক আক্রমণে বাংলা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল কনৌজ রাজ যশোবর্মণের (৭২৫-৭৫২ খ্রি.) আক্রমণ। কাশ্মীরের ললিতাদিত্য অচিরেই যশোবর্মণের গৌরবকে ম্লান করে দেন। গৌড়ের পাঁচ জন রাজা ললিতাদিত্য কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন বলে কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কলহন উল্লেখ করেছেন। এ থেকে গৌড়ের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে স্থানীয় প্রধানগণ স্বাধীন হয়ে ওঠেন এবং নিজেদের মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লড়াই-এ লিপ্ত হন। পুনঃপুনঃ বৈদেশিক আক্রমণ রাজনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে এবং তাতে বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী একশ বছর বাংলায় কোনো স্থায়ী সরকার ছিলো না বললেই চলে। সমগ্র দেশ অভ্যন্তরীণ কলহ- কোন্দলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এবং বৈদেশিক আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়েছে। গোপাল-এর উত্থানের আগে খ্রিস্টীয় আট শতকের মাঝামাঝি সময়ের রাজনৈতিক অবস্থাকে পাল আমলের একটি লিপিতে (খালিমপুর তাম্রশাসন) মাৎস্যন্যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অরাজকতা ও নৈরাজ্যের মধ্য দিয়ে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের আবির্ভাব হয়। পাল তাম্রশাসনে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, গোপাল উল্লিখিত অরাজক অবস্থার (মাৎস্যন্যায়ম) অবসান ঘটান। পাললিপিতে দাবি করা হয় যে, পাল বংশ আট শতকের মাঝামাঝি সময়ে গোপাল কতৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রায় চার শত বছর বাংলা শাসন করে। আঠারো প্রজন্মের সুদীর্ঘ এ শাসনামলে পাল বংশের ইতিহাসে বিভিন্ন ধরনের উত্থানপতন পরিলক্ষিত হয়। তবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে পাল রাজাদের শাসন একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ছিল। পাল রাজাদের দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করা যায়- যেমন (১) ধর্মপাল (আ. ৭৮১-৮২১ খ্রি.) ও দেবপাল-এর (আ. ৮২১-৪৬১ খ্রি.) অধীনে পাল বংশের উত্থান ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার যুগ। এরপরে আসে (২) স্থবিরতার যুগ (আ. ৮৬১-৯৯৫-১০৪৩) শাসনামলে এ স্থবিরতার যুগের অবসান ঘটে এবং পাল বংশের পুরনো গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ কারণে তাকে পাল বংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। পাল বংশের শেষ অধ্যায় হলো অবনতি ও অবক্ষয়ের যুগ। অবশ্য রামপাল (আ. ১০৮২-১১২৪), তার তেজোদ্দীপ্ত শাসন দ্বারা সাময়িকভাবে এ অবক্ষয়ের যুগকে রোধ করেছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্য বেশি দিন টিকে থাকেনি। বারো শতকের তৃতীয় চতুর্থাংশে সেন বংশের উত্থানের ফলে পাল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

পাল বংশের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার যুগ ছিল ধর্মপাল ও দেবপালের তেজোদ্দীপ্ত শাসনকাল। এ যুগের পাল রাজারা উত্তর ভারতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। উত্তর ভারতে প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য তাঁরা পশ্চিম ভারতের গুর্জর-প্রতিহার এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটদের সাথে এক ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষে লিপ্ত হন।

ধর্মপাল ছিলেন একজন একনিষ্ঠ বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। বিক্রমশীলা মহাবিহার (কলগং থেকে ৬ মাইল উত্তরে এবং বিহারের ভাগলপুর থেকে ২৪ মাইল পূর্বে পাথরঘাটা নামক স্থানে) তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। নবম থেকে বারো শতক পর্যন্ত এটি ছিল সমগ্র ভারতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম। পাহাড়পুরের (বাংলাদেশের নওগাঁ জেলায়) সোমপুর মহাবিহার ধর্মপালের অপর একটি বিশাল স্থাপত্য কর্ম।

ধর্মপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দেবপাল পিতার অনুসৃত আক্রমণশীল নীতি অব্যাহত রাখেন। উত্তর ভারতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁর সময়েও অব্যাহত থাকে। তিনি হয়ত প্রাথমিক কিছু সাফল্য লাভ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুর্জর-প্রতিহারগণ কনৌজ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হয়। তবে পাল সাম্রাজ্য দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা এবং উত্তর-পূর্বে কামরূপএর দিকে বিস্তার লাভ করে।

ধর্মপাল ও দেবপালের শাসনামল পাল সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তির যুগ। এ দুজন শাসক বাংলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল এবং বিহারে পাল সাম্রাজ্য সংহত করেন। তাঁদের আমলে প্রথমবারের মতো বাংলা উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে বাংলা মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। এ সময় সর্বত্র বিজয় সূচিত হয়। কিন্তু দেবপালের মৃত্যুর সাথে সাথেই এ গৌরবময় যুগের অবসান ঘটে এবং শুরু হয় স্থবিরতার যুগ। এ স্থবিরতা ক্রমশ পাল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যায়।

পাল সাম্রাজ্যের স্থবিরতা পাঁচজন রাজার শাসনামলব্যাপী একশ বছরেরও অধিককাল যাবৎ চলে। ধর্মপাল ও দেবপালের আমলে যে শৌর্যবীর্য ও শক্তির প্রকাশ ঘটে, এ আমলে তা ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। এ সময় সাম্রাজ্য বিস্তারের আদৌ কোনো চেষ্টা করা তো হয়ই নি, বরং বৈদেশিক হামলা এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করার শক্তিও পাল রাজাদের ছিল না। দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কম্বোজগণ পশ্চিম ও উত্তর বাংলার অংশবিশেষে অনেকটা স্বাধীন হয়ে ওঠে। কিছুকালের জন্য পাল সাম্রাজ্য শুধু বিহারের অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। শিলালিপি থেকে কম্বোজ গৌড়পতিদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়।

প্রথম মহীপাল (আ. ৯৯৫-১০৪৩ খ্রি.) পাল সাম্রাজ্যের হারানো শৌর্য অনেকটা ফিরিয়ে আনেন এবং সাম্রাজ্যে নতুন প্রাণশক্তির সঞ্চার করেন। তিনি উত্তর ও পশ্চিম বাংলার হূতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং পালবংশের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করে সাম্রাজ্যের ভিত সুদৃঢ় করেন। কিন্তু মহীপাল ও রামপালের মধ্যবর্তী রাজাদের রাজত্বকালে এ বংশের গৌরব সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। উত্তর ভারতের শক্তিসমূহের পুনঃপুনঃ আক্রমণ (কলচুরি ও চন্ডেলা) পাল রাজাদের দুর্বলতাই প্রকাশ করে। দ্বিতীয় এ মহীপালের রাজত্বকালে (আ. ১০৭৫-১০৮০ খ্রি.) পালবংশের এ দুর্বলতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এ সময় কৈবর্ত প্রধান দিব্য এক সামন্ত বিদ্রোহের মাধ্যমে বরেন্দ্র অঞ্চলে (উত্তর বাংলা) স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়লে স্বাভাবিকভাবেই বিচ্ছিন্নতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। উত্তর বাংলায় দিব্য-র সাফল্য এ প্রবণতার উজ্জ্বল উদাহরণ।

রামপালের (আনু. ১০৮২-১১২৪ খ্রি.) শৌর্যবীর্য ও শক্তি ছিল পাল বংশের শেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোকচ্ছটা। তিনি উত্তর বাংলায় পাল আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে পালদের রাজ্য বিস্তারের সক্ষমতা প্রমাণ করেন। কিন্তু এ সাফল্য ছিল ক্ষণস্থায়ী এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ এতোই দুর্বল ছিলেন যে সাম্রাজ্যের ক্রমাগত পতন রোধে তাঁরা ব্যর্থ হন। এ পরিস্থিতিতে সম্ভবত পালদের অধীনস্থ একজন সামন্ত রাজা বিজয়সেন শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ পান এবং বারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে পালদের বাংলা থেকে উৎখাত করেন। এভাবে বিজয়সেনের নেতৃত্বে বাংলায় এক নতুন শক্তি সেনবংশের উদ্ভব হয়। সেনগণ ছিলেন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট অঞ্চল থেকে আগত ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়।

প্রায় চারশ বছর স্থায়ী পাল বংশের শাসন বাংলায় একটি সুদৃঢ় সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুযোগ বয়ে আনে। এ শাসন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। পালগণ একটা সফল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তাদের ভূমিভিত্তিক সাম্রাজ্য কৃষি নির্ভর ছিল। পাল অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন গুরুত্ব পায় নি। ব্যবসায়িক কর্মকান্ড সম্ভবত দেশের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ কিংবা বড়জোর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে প্রসারিত ছিল। আট শতকের পর তাম্রলিপ্তি বন্দরের পতন সমুদ্রপথে বাংলার বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব থেকে পালদের বঞ্চিত করে।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালদের দীর্ঘ শাসন বাংলায় এক ধরনের উদার ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি করে। এ আমলে হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রীতি ও সহাবস্থান লক্ষ করা যায়।

পাল যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় পরিমন্ডল সহিষ্ণুতা নীতি এবং পারস্পরিক সহ-অবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং এ মনোভাব বাংলার ইতিহাসে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে।

শিল্পকলার ক্ষেত্রে বহুবিধ সাফল্যের জন্যও পালযুগ গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধ বিহারের স্থাপত্যরীতির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারে। এ স্থাপত্যরীতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের পরবর্তী স্থাপত্য কাঠামোকে প্রভাবিত করে। বাংলার পোড়ামাটির ফলক শিল্প এ যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। পালদের ভাস্কর্য শিল্প পূর্ব-ভারতীয় শিল্প রীতির একটা বিশেষ পর্যায় হিসেবে স্বীকৃত হয়। পাল যুগেই বাংলার ভাস্করগণ তাদের শৈল্পিক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। এ যুগের সাহিত্য কর্মের অতি সামান্য অংশই কালের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। তথাপি উত্তর বাংলার কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতম এক অসামান্য শ্লোক সৃষ্টির নিদর্শন হয়ে আছে। রামচরিতমের শ্লোকগুলির প্রত্যেকটি দ্ব্যর্থবোধক। পরবর্তী যুগের কাব্য সংকলনে দশ ও এগারো শতকের কবিদের রচিত অনেক শ্লোক স্থান পেয়েছে। এ যুগে তালপাতায় লেখা কিছু সচিত্র বৌদ্ধ পান্ডুলিপি চিত্রশিল্পের উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। এ সকল সাফল্যের বিষয় বিবেচনা করে পাল যুগকে সংগত কারণেই বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ হিসেবে গণ্য করা যায়।

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজবংশসমূহ প্রাচীন যুগে বেশ কিছুকাল ধরে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা স্বাধীন রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল বলে মনে হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির পর থেকে শুরু করে সেনবংশের উত্থান পর্যন্ত বাংলার বদ্বীপ অঞ্চল উত্তর ও পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে আত্তীকৃত ছিল না, যদিও সময়ে সময়ে তা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

খ্রিস্টীয় ছয় শতকের প্রথমার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের উদ্ভব হয়। ছয়টি তাম্রলিপিতে এ রাজ্যের তিনজন রাজা যথাক্রমে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেবের নাম পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা শশাংকের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা তা নির্ণয় করা যায় না। এ অঞ্চলে ‘ভদ্র’ উপাধিধারী একটি রাজবংশের অস্তিত্ব ছিল বলে পন্ডিতগণ ধারণা করেন।

খ্রিস্টীয় সাত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরবর্তী গুপ্তগণ যখন গৌড়ের শাসন ক্ষমতা দখল করেন তখন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় খড়গ বংশের অভ্যুদয় ঘটে। খড়গ বংশের রাজাগণ তিন পুরুষ ধরে সমতট (কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল) শাসন করেছেন। তাঁদের রাজধানী ছিল কর্মান্ত-বাসক (কুমিল্লার নিকটবর্তী বড় কামতা)। তাম্রশাসন থেকে লোকনাথ ও শ্রীধারণ রাত নামক দুজন অর্ধ-স্বাধীন সামন্ত প্রধানের কথা জানা যায়। এঁরা খ্রিস্টীয় সাত শতকে সমতটের কয়েকটি অংশে রাজত্ব করেন।

খ্রিস্টীয় আট শতকে দেব রাজবংশএর অধীনে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা একটি বড় ও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। তাঁদের রাজধানী ছিল ময়নামতি-লালমাই অঞ্চলের দেবপর্বত (শহরটির সঠিক অবস্থান এখনো নির্ণয় করা যায় নি)। চারপুরুষ ধরে দেববংশীয় রাজাগণ (শান্তিদেব, বীরদেব, আনন্দদেব ও ভবদেব) সমতট শাসন করেন। তাঁরা ছিলেন উত্তর ও পশ্চিম বাংলা এবং বিহারের উপর কর্তৃত্বকারী প্রথম দিকের পাল রাজাদের সমসাময়িক। দেব বংশীয় রাজাগণ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ময়নামতী অঞ্চল বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে ময়নামতিতে কয়েকটি বৌদ্ধ বিহার (বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে শালবন বিহার, আনন্দবিহার ও ভোজ বিহার উল্লেখযোগ্য। দেববংশের রাজাগণ এগুলি তাঁদের রাজধানী দেবপর্বতের সন্নিকটে নির্মাণ করেছিলেন। ক্রুশাকৃতির কেন্দ্রীয় মন্দির নির্মাণের শৈল্পিক রীতি পূর্ণতা পায় পাহাড়পুর বিহারে। এ নির্মাণ কৌশল শুরু হয়েছিল ময়নামতী অঞ্চলে। এখানে এ রীতির আদি ও অপেক্ষাকৃত ছোট সংস্করণ পরিলক্ষিত হয়। ময়নামতীতে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে উন্নতমানের মৃৎফলকও রয়েছে। ময়নামতীতে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ এ অঞ্চলে ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করছে।

খ্রিস্টীয় নয় শতকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় হরিকেল রাজ্যের উদ্ভব হয়। সম্ভবত চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত এ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। হরিকেল রাজাদের পর চন্দ্র রাজবংশ ক্ষমতা দখল করে। এ বংশের শাসকগণ পাঁচ পুরুষ ধরে (ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, কল্যাণচন্দ্র, লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র) প্রায় ১৫০ বছর (আনু. ৯০০-১০৫০ খ্রি.) শাসন করেন। সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা এবং উত্তর-পূর্বে সিলেটসহ বঙ্গ ও সমতটের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ঢাকার দক্ষিণে বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর ছিল তাঁদের রাজধানী। চন্দ্রবংশীয় রাজগণ ছিলেন যথেষ্ট শক্তিশালী এবং তাঁরা ছিলেন উত্তর ও পশ্চিম বাংলার সমসাময়িক পাল রাজাদের সমকক্ষ। শ্রীচন্দ্র ছিলেন এ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর সময়ে চন্দ্র সাম্রাজ্য সীমান্তের ওপারে কামরূপ (আসাম) পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তাঁর তাম্রশাসনগুলিতে গৌড়ের সাথে যে সংঘাতের উল্লেখ রয়েছে তা সম্ভবত এ অঞ্চলের কম্বোজ বংশীয় রাজাদের সাথে ঘটেছিল। এ সংঘর্ষ সম্ভবত পরোক্ষভাবে প্রথম মহীপালের রাজত্বের শুরুর দিকে পালগণ কর্তৃক তাদের পিতৃরাজ্য (রাজ্যম্ পিত্র্যম্) পুনরুদ্ধারের সুযোগ করে দিয়েছিল।

এগারো শতকের শেষ দিকে পাল সাম্রাজ্যে কৈবর্ত বিদ্রোহ এর সুযোগে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্মণ রাজবংশীয়রা এক স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলে। বর্মণ রাজবংশএর পাঁচজন রাজা (জাতবর্মণ, হরিবর্মণ, শ্যামলবর্মণ, ভোজবর্মণ) একশ বছরের কিছু কম সময় (আনু. ১০৮০-১১৫০ খ্রি.) রাজত্ব করেন। বর্মণরা সেনদের দ্বারা বিতাড়িত হন। বর্মণগণ ছিলেন হিন্দু এবং তাঁদেরও রাজধানী ছিল বিক্রমপুর।

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শাসকগণ চট্টগ্রাম-কুমিল্লা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ উপকূল দিয়ে পরিচালিত সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত বহুসংখ্যক রৌপ্য মুদ্রা এর সত্যতা প্রমাণ করে। নয় থেকে এগারো শতকের মধ্যবর্তী সময়ে আরব বণিক ও নাবিকদের বিবরণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে সমন্দর বন্দর দিয়ে সমুদ্র পথে ব্যাপক বহির্বাণিজ্যের কথা জানা যায়। আরবদের বর্ণিত এ সমন্দর বন্দরটিকে বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দরের কাছাকাছি কোনো স্থান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শাসকগণ এ বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ফলে রৌপ্য মুদ্রা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় রূপার পাত সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। এ আমলের তথ্যাদি থেকে নৌযান নির্মাণের কারখানার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। এ থেকে ক্রমপ্রসারমান সামুদ্রিক বাণিজ্যের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এতদঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্পর্কেও নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

সেন বংশীয় শাসন বারো শতকের শেষের দিকে বিজয়সেন সেন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন দাক্ষিণাত্যের কর্নাটের বাসিন্দা। পাল সম্রাট রামপালের শাসনামলে পশ্চিমবঙ্গের একজন সামন্ত নরপতিরূপে বাংলার রাজনীতিতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। রামপালের পর পাল বংশের অবক্ষয়কালে বিজয়সেন স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ক্রমান্বয়ে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্মণদের পরাভূত করেন এবং অতঃপর উত্তর ও পশ্চিম বাংলা থেকে পালদের বিতাড়িত করেন। উত্তর বিহার এবং তদসন্নিহিত অঞ্চলেও তিনি স্বীয় অধিকার বিস্তারের প্রয়াস পান। তেরো শতকের প্রারম্ভে মুসলিম বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত পালগণ কোনোক্রমে দক্ষিণ বিহারে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখেন।

সেনগণ বাংলায় একশ বছরেরও বেশিকাল ধরে (আনু. ১০৯৭-১২২৩ খ্রি.) কর্তৃত্ব করেন। এ বংশের পাঁচজন নৃপতি (বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন) এ সময়ে রাজত্ব করেন। এটা লক্ষণীয় যে, মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর আক্রমণ পশ্চিম ও উত্তর বাংলার অংশবিশেষে সেন শাসনের অবসান ঘটায় (১২০৪ খ্রি.)। লক্ষ্মণসেন পিছু হটে এ সময় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় তাদের অধিকৃত অঞ্চলে চলে আসেন। লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তাঁর দু পুত্র এখানে কিছুকাল রাজত্ব করেন। আরও লক্ষণীয় যে, বিজয়সেন বর্মণ ও পালদের ক্ষমতাচ্যুত করে সমগ্র বাংলাকে একক শাসনাধীনে আনতে সক্ষম হন এবং ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। সুতরাং এক অর্থে বলা যায় যে, শুধু সেন আমলেই সমগ্র বাংলা একক শাসনাধীনে আসে। পূর্ববর্তী চার শতক ধরে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বাংলার ইতিহাসে গভীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ফেলেছিল। চন্দ্র ও বর্মণদের রাজধানী বিক্রমপুর সেনদের সময়েও রাজধানী ছিল। এ বংশের প্রথম তিনজন রাজা বিজয়সেন (আনু. ১০৯৭-১১৬০ খ্রি.), বল্লালসেন (আনু. ১১৬০-১১৭৮ খ্রি.) ও লক্ষ্মণসেন (আনু. ১১৭৮-১২০৬ খ্রি.) ছিলেন এ বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। শেষ দুজন নরপতির (বিশ্বরূপ সেন ও কেশবসেন) দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার অত্যন্ত সীমিত অঞ্চলের উপর আধিপত্য ছিল। সেন রাজাগণ ছিলেন হিন্দু এবং তাঁদের রাজত্বকাল বাংলায় হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের যুগ হিসেবে বিবেচিত হয়। বর্ণপ্রথার কঠোরতার ওপর ভিত্তি করে বল্লালসেন গোঁড়া হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা বিন্যস্তকরণে প্রয়াসী হয়েছিলেন বলে জানা যায়। যে সমাজ দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার আবহে এবং হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রীতির মধ্যে এগিয়ে চলছিল সে সমাজে হিন্দু ধর্মীয় গোঁড়ামি ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা হিসেবে একে চিহ্নিত করা যায়। বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে সমাজ ব্যবস্থার এ পরিবর্তনকে ধরা যেতে পারে। এটা অস্বাভাবিক নয় যে, সেনদের দ্বারা গোঁড়া হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান বৌদ্ধ ধর্মের জন্য ছিল একটা প্রচন্ড আঘাত। এ কারণেই সঠিকভাবে বলা হয় যে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি এ আঘাত দূরদেশ থেকে আগত ইসলামের মাধ্যমে আসেনি, এসেছে নিকটবর্তী ধর্মের ঈর্ষান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে। এ কথা সত্য যে, মুসলমানদের বাংলায় আগমনের আগেই বৌদ্ধ ধর্ম মারাত্মকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। বাংলায় এ হিন্দু- বৌদ্ধ বৈরিতা এবং সেন আমলে হিন্দু গোঁড়া ধর্মমতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বাংলার ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। এ ঘটনা পরম্পরা বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রসারে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে থাকতে পারে।

অপর একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও সেন আমল গুরুত্বপূর্ণ। এ যুগে বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। সেন রাজাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কিছুটা তাঁদের দ্বারা সৃষ্ট আবহের কারণে সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যচর্চার সুস্পষ্ট বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে বাংলার অবদানের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে জয়দেব এর গীতগোবিন্দ। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় জয়দেব ছিলেন অন্যতম অলঙ্কারস্বরূপ। তাঁর সভায় অপরাপর গুণী ব্যক্তি ছিলেন কবি ধোয়ী (পবনদূত প্রণেতা), উমাপতিধর, গোবর্ধন (আর্যা-সপ্তশতীর লেখক) ও শরণ। এ পাঁচজনকে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্ন হিসেবে গণ্য করা হয়।

শ্রীধরদাসের সংকলন সদুক্তিকর্ণামৃত সমকালীন ও পূর্ববর্তী যুগের কাব্যকৃতির রত্নভান্ডার বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। এতে রয়েছে দশ থেকে বারো শতকের মধ্যবর্তী সময়ে আবির্ভূত ৪৮৫ জন কবির ২৩৭০টি কবিতা। এ যুগে ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা ভবদেব ভট্ট ও জীমূতবাহনের আবির্ভাব ঘটে। রাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন লেখক হিসেবে কম কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন না। এ যুগেই রচিত হয় হলায়ূধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব। এ ছাড়াও এযুগে আরও সাহিত্যকর্মের সন্ধান পাওয়া যায়। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, বারো শতকের সেন শাসনাধীন বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়।

এ যুগে শৈল্পিক কৃতিত্বের অপর ক্ষেত্র হচ্ছে ভাস্কর্য। সেনযুগে বাংলার ভাস্কর্য শিল্পের চরম উন্নতি ঘটে। বাংলার ভাস্কর্যের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র ধারাও এ যুগে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। [আবদুল মমিন চৌধুরী]

গ্রন্থপঞ্জি RC Majumdar (ed), History of Bengal, vol-1, Dhaka, 1948; Abdul Momin Chowdhury, Dynastic History of Bengal, Dhaka, 1968; RC Majumdar, History of Ancient Bengal, Kolkata, 1974; নিহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব), কলকাতা, ১৪০০ বা.স।

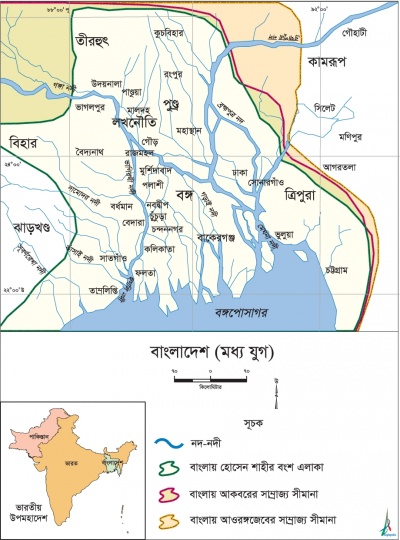

সুলতানি শাসন তেরো শতকের সূচনালগ্নে (১২০৪-০৫) বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। তবে এর অনেক আগে থেকেই বাংলার সাথে আরব মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল; অবশ্য সে যোগাযোগের স্বরূপ ছিল বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় এবং তা উপকূলীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বখতিয়ার খলজীর সামরিক তৎপরতার মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বখতিয়ার খলজী ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বিহার জয় করার পর ভারতে মুহম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি কুতুবউদ্দীন আইবকের সাথে বদাউনে গিয়ে সৌজন্যমূলক সাক্ষাত করেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তার সৈন্যবাহিনী আরও শক্তিশালী করেন এবং ১২০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দে আকস্মিকভাবে বাংলা আক্রমণ করে রাজা লক্ষ্মনসেনের সাময়িক রাজধানী নদীয়া অধিকার করেন। এখানে অগাধ ধনসম্পদ, অগণিত পরিচারক-পরিচারিকা ও বহুসংখ্যক হাতি বখতিয়ারের হস্তগত হয়। অতঃপর তিনি বাংলার ঐতিহ্যবাহী রাজধানী গৌড় দখল করে সেখানে তার রাজধানী স্থাপন করেন এবং প্রায় দু বছরকাল বিজিত রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

বখতিয়ার তার রাজ্যে এক ধরনের গোত্রীয় সামন্ততন্ত্রের প্রবর্তন করেন। অধিকৃত এলাকাকে তিনি কয়েকটি প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করে সেগুলির ভার তার বিশ্বস্ত সেনাপতিদের ওপর অর্পণ করেন। এ প্রশাসনিক ইউনিট ইকতা নামে পরিচিত ছিল এবং এ ইকতার শাসনকর্তাকে মুকতা বলা হতো। প্রশাসনিক বিন্যাস ছাড়াও বখতিয়ার বাংলায় মুসলিম সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি নামাযের জন্য মসজিদ, মুসলিম ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য মাদ্রাসা এবং ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে সুফিদের জন্য খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন।

অতপর বখতিয়ার তিববত অভিযানে বের হন। তিববত অভিমুখে রওনা হওয়ার পূর্বে বিজিত অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে তার অনুপস্থিতিকালের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। উড়িষ্যা (জাজনগর) থেকে সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি মুহম্মদ শিরাণ খলজীকে সীমান্ত এলাকা প্রহরার জন্য একদল সৈন্য সহ বীরভূম জেলার লখনৌতির অভিমুখে প্রেরণ করেন। ত্রিহুত ও অযোধ্যার দিক থেকে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি ইওজ খলজীকে পশ্চিমাঞ্চলের দায়িত্ব দেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রংপুরের উপকণ্ঠে তিনি আলী মর্দান খলজীকে মোতায়েন করেন। অবশ্য এ তিববত অভিযানে বখতিয়ারের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। ব্যর্থ অভিযান শেষে চরম হতাশাগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত অবস্থায় দেবকোটএ ফিরে এসে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন অথবা আলী মর্দান খলজী কর্তৃক নিহত হন।

সমসাময়িক ও আধুনিক তথ্যাদির ভিত্তিতে বখতিয়ারের অধিকৃত রাজ্যের ভৌগোলিক পরিসীমা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। অযোধ্যার মির্জাপুর জেলায় অবস্থিত তাঁর মূল জায়গির ছাড়াও দক্ষিণ বিহার এবং উত্তর বিহারে গঙ্গা নদীর উত্তর তীরবর্তী ভূখন্ড তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। বাংলা অঞ্চলে রাজমহল, মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী ও রংপুর জেলাগুলি তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র-করতোয়া নদী লখনৌতি রাজ্যের পূর্ব সীমানা নির্দেশ করে।

প্রাথমিক যুগ (১২০৬-১২২৭) আকস্মিক মৃত্যুর কারণে বখতিয়ার তার উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে যেতে পারেন নি। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর আলী মর্দান, হুসামউদ্দীন ইওজ ও মুহম্মদ শিরাণ খলজী সিংহাসন দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন।

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ারের মৃত্যুর পর থেকে ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে ইওজ খলজীর মৃত্যু পর্যন্ত সময়কে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনাপর্ব বলে অভিহিত করা যায়। বখতিয়ারের মৃত্যু এতই আকস্মিক ছিল যে, তিনি এ সময়ে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে কোনো মনোযোগই দিতে পারেননি। ফলে আলী মর্দান, হুসামউদ্দীন ইওয়াজ এবং মুহম্মদ শীরন সিংহাসনের জন্য নিজেরাই কলহে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এ পর্যায়ে প্রথম ছয় বছর বখতিয়ারের সেনাপতিদের মধ্যে উত্তরাধিকার যুদ্ধ চলে। ১২১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পর্যন্ত ছিল ইওয়াজ খলজীর শাসনকাল। মুসলিম বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য শাসক ইওয়াজ খলজী পরিকল্পিতভাবে বাংলায় মুসলিম শাসনের সম্প্রসারণ ও সুসংহত করার চেষ্টা করেন। গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খলজীর শাসনকাল বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই মুসলিম বাংলার প্রথম শাসক যিনি সর্বপ্রথম মুদ্রা প্রবর্তন করেন। তিনিই প্রথম পরিকল্পিতভাবে মুসলিম রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান এবং তিনিই যুদ্ধ ও রণকৌশলের ধরনে নতুন দিকে সূত্রপাত করেন। তার গৃহীত নীতির ফলে বাংলায় মুসলিম রাজ্যের উল্লেখযোগ্য বিস্তৃতি ঘটে এবং মুসলিম শাসন সুসংহত হয়।

ইওয়াজ খলজীর অধীনস্থ মুসলিম রাজ্য দক্ষিণ বিহার ছাড়াও বাংলার এক ব্যাপক অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। উত্তরে মালদহ, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও রাজশাহী জেলা, দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ, পাবনা, নদীয়া, ও যশোর জেলার উত্তরাংশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরভূম ও বর্ধমান জেলা তার রাজ্যভুক্ত ছিল। (জেলাগুলি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পূর্ব পরিসীমায় বোঝানো হয়েছে)।

দিল্লি সালতানাতের অধীনে লখনৌতি রাজ্য (১২২৭-১২৮৮/৮৯) ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে ইওয়াজের মৃত্যু এবং ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী সময়কে বাংলায় মুসলিম রাজ্যের বিস্তৃতি ও সুসংহত করণের যুগ বলে অভিহিত করা যায়। শাহজাদা নাসিরউদ্দীন লখনৌতির শাসনকর্তা হিসেবে ইওয়াজের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি বাংলা ও বিহারের সাথে তার অধীনস্থ অযোধ্যা প্রদেশকে সংযুক্ত করেন এবং লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেন। তার অধীনস্থ রাজ্যের বিস্তৃতি এবং নিজে দিল্লি সুলতানের পুত্র বিধায় স্বভাবতই সমসাময়িকদের দৃষ্টিতে তার শাসনাধীন রাজ্যের গুরুত্ব বেড়ে যায়। ইলতুৎমিশ তাকে ‘মালিক-উস-শরক’ (প্রাচ্যের নৃপতি) উপাধি দেওয়ার ফলে এ গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। দেড় বছর কাল তিনি এ সম্মিলিত রাজ্য শাসন করেন। তাঁর আমলে ইওজ খলজী সূচিত রাজ্য সংহতকরণ নীতি অব্যাহত থাকে।

১২২৯ খ্রিস্টাব্দে নাসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পর দওলত শাহ বিন মওদুদ নামক একজন সেনানায়ক ক্ষমতা দখল করেন। তিনি আববাসীয় খলিফা, দিল্লির সুলতান এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। কিন্তু ইখতিয়ারউদ্দীন বলকা খলজী সহকর্মীর এ কর্মকান্ড মেনে না নিয়ে বিদ্রোহী হন এবং দওলত শাহকে হত্যা করে নিজে ক্ষমতা দখল করেন (১২২৯-৩০)। তিনিও ক্ষমতায় বেশি দিন থাকতে পারেননি। ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশ লখনৌতি আক্রমণ করে তাকে দমন করেন। অতঃপর তিনি বিহারের শাসনকর্তা আলাউদ্দীন মাসুদ জানীকে বাংলার শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন। মালিক সাইফউদ্দীন আইবককে পৃথকভাবে বিহারে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

বলবনী বংশ (১২৮৮/৮৯-১৩০০) বুগরা খান এবং কায়কাউস ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন। বুগরা খানের শাসনামলের শেষের দিকে বাংলার মুসলিম রাজ্য চারটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত ছিল। এগুলো হলো- বিহার, উত্তর বাংলার লখনৌতি-দেবকোট অঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সাতগাঁও-হুগলি অঞ্চল এবং পূর্ব বাংলার সোনারগাঁও অঞ্চল। বুগরা খানের পর তাঁর কনিষ্ট পুত্র রুকনউদ্দীন কায়কাউস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন (১২৯১-১৩০০)। তাঁর রাজত্বকালে মুসলিম আধিপত্য বাংলার পূর্বাঞ্চলে বিস্তৃত হয়। তিনি বং-এর রাজস্ব থেকে মুদ্রা প্রচলন করেন। তাঁর রাজ্য পশ্চিমে বিহার, উত্তরে দেবকোট এবং দক্ষিণে সাতগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কায়কাউস প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেন। সম্ভবত তিনি সাম্রাজ্যকে বিহার ও লখনৌতি নামে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন ফিরুজ আইতিগীন এবং লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন জাফর খান বাহরাম আইতিগীন। লখনৌতি প্রদেশ তখন উত্তরে দেবকোট হতে দক্ষিণে সাতগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উভয় প্রদেশের শাসনর্কতা ‘সিকান্দর-ই-সানী’ (দ্বিতীয় আলেকজান্ডার) উপাধি গ্রহণ করেন। কায়কাউস নিজেও জাঁকাল উপাধি ধারণ করেন। এ সকল উপাধি বাংলার জৌলুস ও ক্ষমতার পরিচায়ক।

শামসুদ্দীন ফিরুজ ও তাঁর বংশ (১৩০১-১৩২৪) কায়কাউসের পর শামসুদ্দীন ফিরুজ (১৩০১-১৩২২) লখনৌতিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁকে ভুলক্রমে বলবনী বংশের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। বখতিয়ারের পরে তাঁর শাসনকালেই মুসলিম রাজ্যের সর্বাধিক সম্প্রসারণ ঘটে। তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে লখনৌতি রাজ্য বিহার, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে লখনৌরে সীমাবদ্ধ ছিল। কায়কাউসের রাজত্বকালে হুগলি জেলার সাতগাঁও ও বঙ্গের সোনারগাঁও অভিমুখে যে রাজ্যবিস্তার প্রক্রিয়া শুরু হয় ফিরুজ শাহের শাসনকালে তা সম্পূর্ণ হয়। তাঁর রাজত্বকালে ময়মনসিংহ ও সিলেট বিজিত হয়।

ফিরুজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। মৃত্যুর পূর্বে ফিরুজ তাঁর পুত্র শিহাবউদ্দীন বুগদাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে যান। কিন্তু শিহাবউদ্দীনের ভাই গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে সিংহাসনচ্যূত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। মনে হয় তিনি নাসিরউদ্দীন ইবরাহিম ছাড়া অন্যান্য ভাইদের হত্যা করেন। নাসিরউদ্দীন কোনো ক্রমে পালিয়ে প্রাণে বেঁচে যান এবং কয়েকজন আমীরের মাধ্যমে দিল্লির সাহায্য চেয়ে পাঠান।

তুগলক হস্তক্ষেপ এ ঘটনা বাংলায় হস্তক্ষেপের জন্য তুগলকদের কাঙিক্ষত সুযোগ এনে দেয়। সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুগলক বিরাট বাহিনী নিয়ে ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করেন। দিল্লির সুলতান তাঁর পালক পুত্র বাহরাম খান ওরফে তাতার খান ও নাসিরউদ্দীন ইবরাহিমের অধীনে এক শক্তিশালী বাহিনী গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের বিরুদ্ধে পাঠান। যুদ্ধে বাহাদুর পরাজিত ও বন্দি হন। গিয়াসউদ্দীন তুগলক বাংলায় মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের প্রশাসন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করেন। সমগ্র রাজ্যকে লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও এ তিনটি প্রশাসনিক ভাগে বিভক্ত করা হয়। তিনি নাসিরুদ্দীন ইবরাহিমকে যৌথ নামে মুদ্রা মুদ্রণের বিশেষ ক্ষমতাসহ লখনৌতির শাসনকর্তা পদে বহাল করেন। বাহরাম খান সোনারগাঁও ও সাতগাঁয়ের গভর্নর নিযুক্ত হন। বন্দি বাহাদুরকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

গিয়াসউদ্দীন তুগলকের উত্তরাধিকারী মুহম্মদ বিন তুগলক বাংলার শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পুনর্বিন্যাস করেন। তিনি বাহাদুরকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিয়ে সোনারগাঁও-এ বাহরাম খানের সঙ্গে যুগ্ম-শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বাহাদুরের ওপর আরোপিত শর্ত ছিল যে, তার ছেলেকে জিম্মি হিসেবে দিল্লিতে প্রেরণ, নিজ ও সুলতানের যৌথনামে মুদ্রা প্রচলন এবং উভয়ের নামে খুতবা পাঠ করতে হবে। কদর খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। নাসিরউদ্দীন ইবরাহিমকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়। সাতগাঁওকে পৃথক প্রদেশ হিসেবে ইজ্জউদ্দীন ইয়াহিয়ার অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর তার পুত্রকে দিল্লিতে প্রেরণ ব্যতীত অপর সকল শর্তই পূরণ করেন। ১৩২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নিজ ও তুগলক সুলতানের যৌথনামে সোনারগাঁও টাকশাল থেকে মুদ্রা চালু রাখেন। অবশ্য ১৩২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার আনুগত্য অস্বীকারের চেষ্টা করেন। বাহরাম খান অন্যান্য আমীরদের সহায়তায় বাহাদুরকে পরাজিত ও নিহত করেন। তাঁর গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে দিল্লিতে পাঠান হয় এবং ভবিষ্যত বিদ্রোহীদের প্রতি ভীতি প্রদর্শনের জন্য দিল্লিতে প্রকাশ্যে তা ঝুলিয়ে রাখা হয়।

পরবর্তী দশ বছর (১৩২৮-১৩৩৮) লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও যথাক্রমে কদর খান, ইজ্জউদ্দীন ইয়াহিয়া ও বাহরাম খান কর্তৃক শাসিত হয়। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাহরাম খানের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে তাঁরই বর্ম-রক্ষক ফখরউদ্দীন সোনারগাঁও-এ ক্ষমতা দখল করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। এ ঘটনা ক্ষমতা দখলের নতুন ধারাবাহিক দ্বন্দ্বের জন্ম দেয় যার ফলে বাংলায় ইলিয়াসশাহী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ শাসন বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা করে যা দুশ বছর অব্যাহত ছিল (১৩৩৮-১৫৩৮)। [দেলওয়ার হোসেন]

গ্রন্থপঞ্জি JN Sarkar (ed), History of Bengal, vol. II, Dhaka, 1948; আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাসের সুলতানী আমল, ঢাকা, ১৯৭৭; Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, vol. 1A, Riyadh, 1985; সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব (বাংলা), কলকাতা, ১৯৮৮।

ইলিয়াসশাহী শাসন ইলিয়াস শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশ ১৪১২ থেকে ১৪৩৫/৩৬ পর্যন্ত তেইশ বছরের বিরতিসহ প্রায় দেড় শ’ বছর (১৩৪২-১৪৮৭) বাংলা শাসন করে। ইলিয়াসশাহী আমল নানা কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন সালতানাত সুসংহত হয় এবং এর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। এ আমলে মুসলিম শাসনব্যবস্থা একটি রূপ লাভ করে। শিল্প, সাহিত্য, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। মুসলিম শাসকগণ স্থানীয় জনগণের ওপর আস্থা স্থাপন করে দেশের শাসনব্যবস্থায় তাদের অংশ গ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। এভাবে বিদেশি মুসলিম শাসন বাঙালি মুসলিম শাসনে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া এ আমলেই শুরু হয়। সর্বোপরি সমগ্র রাজ্য যা এতদিন একক কোনো নামে পরিচিত না হয়ে বঙ্গ, গৌড় ইত্যাদি বিভিন্ন আঞ্চলিক নামে পরিচিত ছিল তা বাঙ্গালাহ নামে অভিহিত হয়।

ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলার স্বাধীন সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হাজী ইলিয়াস ছিলেন সিজিস্তানের একজন অভিজাত। প্রথমে তিনি দিল্লির মালিক ফিরুজের অধীনে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন। পরে তিনি সাতগাঁওএর শাসনকর্তা ইজ্জউদ্দীন ইয়াহিয়ার অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি মালিক পদে উন্নীত হন এবং ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইজ্জউদ্দীন ইয়াহিয়ার মৃত্যুর পর তিনি সাতগাঁয়ের অধিকর্তা হন। অতঃপর হাজী ইলিয়াস আলী মুবারকের সঙ্গে দীর্ঘ সংঘর্ষে (১৩৩৯-১৩৪২ খ্রি.) অবতীর্ণ হয়ে অবশেষে ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান শামসুদ্দীন আবুল মুজাফফর ইলিয়াস শাহ উপাধি ধারণ করে লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বাংলায় ইলিয়াস শাহী সালতানাতের ভিত্তি স্থাপন করেন। এ সালতানাত প্রায় দেড় শত বছর স্থায়ী হয়েছিল (১৩৪২-১৪৮৭ খ্রি.)। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহ ফকরউদ্দীন মুবারক শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহকে পরাজিত করে সোনারগাঁও দখল করতে সক্ষম হন। ফলে সমগ্র বাংলা তাঁর কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। ইলিয়াস শাহ একজন দৃঢ়চেতা ও দক্ষ শাসক ছিলেন এবং তার বিচক্ষণতা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির বলে তিনি শাহ-ই-বাঙ্গালাহ, শাহ-ই-বাঙালিয়ান ও সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ উপাধিতে ভূষিত হন। প্রায় ষোলো বছর রাজত্ব করার পর ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইলিয়াস শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী সিকান্দার শাহ প্রায় তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল গৌরবোজ্জ্বল। তিনি পান্ডুয়ার নিকটবর্তী গোয়ালপাড়ায় তাঁর পুত্র আজম শাহের সঙ্গে যুদ্ধে ১৩৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দের দিকে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আজম শাহ ‘সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ’ উপাধি ধারণ করে ৭৯২ হিজরিতে (১৩৯১-৯২ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহন করেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ একজন দক্ষ শাসক ছিলেন। আইনের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ৮১৩ হিজরিতে (১৪১০-১১ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পরে তাঁর পুত্র সাইফুদ্দীন হামজাহ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মাত্র এক বছর কয়েক মাস (৮১৩ হি./১৪১০-১১ খ্রি-৮১৪ হি/১৪১২ খ্রি.) বাংলা শাসন করেন। তাঁর রাজত্বকালে রাজশাহী জেলার ভাতুরিয়ার জমিদার রাজা গণেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং তারই প্ররোচনায় সুলতানের ক্রীতদাস শিহাবউদ্দীন তার প্রভুকে হত্যা করে নিজেই বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। যখন এ ঘটনা ঘটছিল, তখন সম্ভবত মুহম্মদ শাহ বিন হামজাহ শাহ বাংলার কোনো এক অঞ্চলে নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। সম্ভবত তিনি তাঁর অবস্থান রক্ষা করতে পারেন নি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি রাজা গণেশ ও শিহাবউদ্দীনের কাছে পরাজিত হন। এভাবে ইলিয়াস শাহী শাসনের বিরতি ঘটে।

সুলতান সাইফউদ্দীন হামজা শাহের ক্রীতদাস শিহাবউদ্দীন বায়েজীদ শাহ ৮১৪ হিজরি (১৪১২ খ্রি.) থেকে ৮১৭ হিজরি (১৪১৪ খ্রি.) পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। শিহাবউদ্দীন বায়েজীদ শাহ ও রাজা গণেশের মধ্যকার সুসম্পর্ক বেশি দিন স্থায়ী ছিল না। শিহাবউদ্দীন রাজা গণেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনা করেন এবং কিছু সময়ের জন্য তাকে আটক রেখে তার ক্ষমতা খর্ব করেন। তিনি সুলতান শিহাবউদ্দীন বায়েজীদ শাহ উপাধি ধারণ করে নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তন করেন। কিন্তু শীঘ্রই রাজা গণেশ সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং তাকে আক্রমণ করে হত্যা করেন (৮১৭হি./১৪১৪ খ্রি.)। শিহাবউদ্দীন বায়েজীদ শাহের পুত্র আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ কোনো রকমে দক্ষিণ কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় পালিয়ে যান এবং সেখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। কিন্তু রাজা গণেশ তাকে আক্রমণ করে নিহত করেন এবং নিজেই ৮১৭ হিজরিতে (১৪১৪ খ্রি.) বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

রাজা গণেশের বংশ বাংলার শাসক হয়েই রাজা গণেশ মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন শুরু করেন। এ পরিস্থিতিতে পান্ডুয়ার সুফি-দরবেশ নূর কুতুব আলম জৌনপুরের সুলতান ইবরাহিম শর্কীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। এতে রাজা গণেশ ভীত হয়ে দরবেশের কাছে এ মর্মে আবেদন জানান যেন ইবরাহিম শর্কী বাংলা থেকে তার বাহিনী প্রত্যাহার করে নেন। রাজা গণেশ তার পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে এবং তাকে সিংহাসনে বসাতে সম্মত হলে দরবেশ তার প্রস্তাব মেনে নেন। ৮১৮ হিজরিতে (১৪১৫ খ্রি.) এ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ইবরাহিম শর্কী দরবেশের অনুরোধে বাংলা ত্যাগ করেন।

যদু জালালউদ্দীন আবুল মুজাফফর মুহম্মদ শাহ নামে ৮১৮ হিজরিতে মুদ্রা চালু করেন। তিনি মাত্র এক বছর ও কয়েক মাস রাজত্ব করেন। তাঁর পিতা রাজা গণেশ ৮১৯ হিজরিতে (১৪১৬-১৭ খ্রি.) সিংহাসন দখল করে নেন এবং জালালউদ্দীনকে পুনরায় হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করান। এবারে রাজা গণেশ দনুজমর্দন দেব উপাধি ধারণ করে ৮২১ হিজরি (১৪১৮ খ্রি.) পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। অতঃপর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্র সিংহাসনে বসেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁর ভ্রাতা যদু কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন (৮২১ হি./১৪১৮ খ্রি)। এ সময়ে যদু পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করেন। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে প্রায় পনের বছর রাজত্ব করে ৮৩৭ হিজরিতে (১৪৩৩ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন। সুলতান জালালউদ্দীনের পর তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন আহমদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি ৮৩৯ হিজরি (১৪৩৫-৩৬ খ্রি.) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আহমদ শাহের নির্যাতনমূলক কার্যকলাপ সকলকেই হতাশ করে। এ অবস্থায় নাসির খান ও সাদী খান নামে তার দুজন ক্রীতদাস তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করেন। এর অব্যবহিত পরেই নাসির খান ও সাদী খান সিংহাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ন হন এবং এ বিবাদে নাসির খান তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করেন। কিন্তু তিনি মাত্র কয়েকদিন বাংলা শাসন করার সুযোগ পান। শীঘ্রই অভিজাতবর্গ তার ক্ষমতার বিরোধিতা করেন এবং তাকে হত্যা করেন।

পরবর্তী ইলিয়াসশাহী বংশ শামসুদ্দীন আহমদ শাহের হত্যার পর সৃষ্ট রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে অভিজাতবর্গ সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের এক বংশধর নাসিরউদ্দীনকে ৮৩৯ হিজরিতে (১৪৩৫-৩৬ খ্রি.) বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। এভাবে ইলিয়াসশাহী বংশের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন সুলতান নাসিরউদ্দীন ‘আবুল মুজাফফর মাহমুদ শাহ’ উপাধি নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে প্রায় চবিবশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি ৮৬৪ হিজরিতে (১৪৫৯-৬০ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রুকনুদ্দীন বারবক শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ন্যায়বান, উদার, বিদ্বান ও বিজ্ঞ সুলতান ছিলেন। হাবশী ক্রীতদাসদের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং এ কারণে তিনি বহুসংখ্যক হাবশীকে নিয়োগ দান করেন। এ হাবশী ক্রীতদাসরা বাংলার রাজনীতিতে খুবই শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। বারবক শাহ ৮৭৯ হিজরিতে (১৪৭৪ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর পরে তার পুত্র শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ সিংহাসনে বসেন। ইউসুফ শাহের রাজত্বকালের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শরীয়া আইন কঠোরভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিধানসমূহ পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য আলেমদের নির্দেশ দেন। ইউসুফ শাহের মৃত্যুর পর (সম্ভবত ৮৮৬ হি./১৪৮১ খ্রি.) অভিজাতগণ তাঁর পুত্র দ্বিতীয় সিকান্দরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু কয়েকদিন নামমাত্র রাজত্ব করার পর অভিজাতগণ তাকে সিংহাসনচ্যুত করে নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের পুত্র ফতেহ শাহকে সিংহাসনে বসান। তিনি জালালউদ্দীন মুজাফফর ফতেহ শাহ উপাধি ধারণ করেন। তাঁর রাজত্বকালের শেষের দিকে হাবশী ক্রীতদাসগণ দরবারে বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং দরবারের গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ পদ দখল করে নেয়। ফতেহ শাহ বারবক নামে তার এক ক্রীতদাস কর্তৃক ৮৯৩ হিজরিতে (১৪৮৭ খ্রি.) নিহত হন। ফতেহ শাহের মৃত্যুর সাথে সাথে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

১৩৪২ থেকে ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ইলিয়াস শাহ, সিকান্দর শাহ, জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ, নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ, রুকনউদ্দীন বারবক শাহ, ইউসুফ শাহ ও জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ-এর আমলে বাংলার সালতানাতের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। বলতে গেলে, সমগ্র বাংলা এবং পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিকটবর্তী কিছু এলাকা বাংলা সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

ইলিয়াস শাহী বংশ যথানিয়মে পরম্পরা অনুসারে যোগ্য শাসকদের তৈরি করেছে। এ শাসকগণ তাদের সহিষ্ণুতা ও শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর ওপর প্রায় সত্তর বছর শাসন কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা ছিল তাদের বড় কৃতিত্ব; পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া ছিল আরও বড় কৃতিত্বের কাজ। এ সবই তাদের জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করে।

গ্রন্থপঞ্জি Ziauddin Barani, Tarikh-i-Firuz Shahi, Calcutta, 1862; Yahiya bin Ahmad, Tarikh-i-Mubarak Shahi, Calcutta, 1931; আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), ঢাকা, ১৯৭৭; ABM Shamsuddin Ahmed, Bengal under the Rule of the Early Iliyas Shahi Dynasty, Unpublished Thesis, Dhaka University, Dhaka, 1987।

হাবশী শাসন জালালউদ্দীন ফতেহ শাহের রাজত্বকালের শেষের দিকে হাবশী ক্রীতদাসগণ বাংলার শাহী দরবারে একটি বিপজ্জনক শক্তিতে পরিণত হয়। ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্যে শাহজাদা নামে এক হাবশী খোজা ও ক্রীতদাসদের নেতা ৮৯৩ হিজরিতে (১৪৮৭ খ্রি.) ইলিয়াসশাহী বংশের শেষ সুলতান জালালউদ্দীন ফতেহ শাহকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসন দখল করে। এভাবে বাংলায় হাবশী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলায় হাবশী (আবিসিনীয়) শাসন ৮৯৩ হিজরি (১৪৮৭ খ্রি.) থেকে ৮৯৯ হিজরি (১৪৯৩ খ্রি.) পর্যন্ত প্রায় ছয় বছর স্থায়ী হয়েছিল। এ সময় চার জন সুলতান পর পর দেশ শাসন করেন। তারা হলেন বারবক শাহ শাহজাদা, সাইফউদ্দীন ফিরুজ শাহ, দ্বিতীয় নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ ও শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ।

বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করে শাহজাদা সুলতান বারবক শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের সুনিয়ন্ত্রিতভাবে অপসারণের নীতি ছিল তার শাসনকালের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এ নীতি তাকে রক্ষা করতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি মালিক আন্দিল কর্তৃক নিহত হন। বারবক শাহের রাজত্বকাল মাত্র ছয় মাস স্থায়ী হয়।

মালিক আন্দিল অভিজাতদের সম্মতিতে ৮৯৩ হিজরিতে (১৪৮৭ খ্রি.) সাইফউদ্দীন আবুল মুজাফফর ফিরুজ শাহ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐতিহাসিকগণ গরীব ও নিঃস্বদের প্রতি তাঁর বদান্যতা ও করুণার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি ন্যায়বান, উদার ও হিতৈষী শাসক ছিলেন। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও বদান্যতার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এবং প্রজাদের জন্য শান্তি ও স্বস্তি নিশ্চিত করেন। তিনি শিল্পকলা ও স্থাপত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে মনে হয় যে, তিনি বাংলার এক বিশাল অঞ্চল শাসন করেন। তিন বছর রাজত্ব করার পর তিনি ৮৯৬ হিজরিতে (১৪৯০ খ্রি.) স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন কিংবা গোপনে নিহত হন।

সাইফউদ্দীন ফিরুজ শাহের পর দ্বিতীয় নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে হাবাশ খান বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। এতে সিদি বদর দীউয়ানা নামে অপর এক হাবশী ক্রীতদাস ঈর্ষান্বিত হন এবং শেষ পর্যন্ত পাইকদের সহায়তায় তিনি হাবাশ খান ও মাহমুদ শাহকে হত্যা করেন। মাহমুদ শাহ মাত্র কয়েকমাস রাজত্ব করেছিলেন।

দ্বিতীয় মাহমুদ শাহের হত্যার পর সিদি বদর ৮৯৬ হিজরিতে (১৪৯০ খ্রি.) শামসুদ্দীন আবু নছর মুজাফফর শাহ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের কবল থেকে মুক্তির জন্য তিনি গৌড় নগরের অনেক পন্ডিত, ধার্মিক ও অভিজাতদের হত্যা করেন। তিনি তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে উচ্চহারে রাজস্ব আদায় করতেন। তিনি তাঁর স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বিরাট অংশ ভেঙ্গে দেন এবং সৈন্যদের বেতন হ্রাস করেন। নির্মম হলেও মুজাফফর শাহ একেবারে হূদয়হীন অত্যাচারী শাসক ছিলেন না। তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি সুফি-দরবেশদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি গৌড়ে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ৮৯৬ হিজরি (১৪৯০ খ্রি.) থেকে ৮৯৯ হিজরি (১৪৯৩ খ্রি.) পর্যন্ত প্রায় তিন বছর স্থায়ী ছিল। তাঁর মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সমগ্র উত্তর বাংলা এবং বাংলার সীমান্তবর্তী বিহারের কিছু অংশ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মুজাফফর শাহের নিপীড়নমূলক শাসনের ফলে তিনি সকল শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি হারান। ফলে তার আরব বংশোদ্ভূত প্রধান উজির সৈয়দ হুসাইনের নেতৃত্বে এক গণবিদ্রোহ সংগঠিত হয়। মুজাফফর শাহ নিহত হন এবং তাঁর হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় হাবশী শাসনের অবসান ঘটে। [এ.বি.এম. শামসুদ্দীন আহমদ]

হোসেনশাহী শাসন বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে হোসেনশাহী আমল এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এ আমল ছিল বাংলার স্বাধীন সালতানাতের খ্যাতির সর্বোচ্চ পর্যায়। রাজ্যের সম্প্রসারণ, প্রশাসনের সুস্থিতকরণ এবং ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাৎপর্যময় অগ্রগতি দ্বারা হোসেনশাহী শাসনামল বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এ আমলে উত্তর ভারত থেকে বাংলার চূড়ান্ত রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে সহায়তা করে। সাহিত্যিক পুনর্জাগরণ এ আমলকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছিল। এটা ছিল স্থানীয় প্রতিভার পুস্পোদ্মম, যা পূর্ববর্তী আমলে ছিল অবদমিত। এ আমলে বাংলায় নতুন ধরনের কোনো শিল্পের বিকাশ না ঘটলেও চারুকলা ও স্থাপত্যের বিদ্যমান নমুনা ছিল এ আমলের শিল্প বিকাশের উন্নত নিদর্শন এবং এতে এ আমলের সমৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটেছে। হোসেনশাহী শাসকরা তাদের বহিরাগত পরিচয় পরিহার করে নিজেদের স্থানীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করার চেষ্টা করেন এবং এ সময়ে দেশিয় সংস্কৃতির ধারায় মুসলিম মানসের কমবেশি বিকাশ ঘটে। এ সময়ে বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ঘটে। এ আমলের শেষ দিকে মুগল শাসন শুধু বাংলার সীমান্তের কাছাকাছি অঞ্চলে পৌঁছেছিল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্য তখন শুরু হওয়ার পথে। পরবর্তী শতকগুলিতে দেশের জীবনধারার রূপদানকারী নতুন শক্তিগুলির প্রাথমিক কিছু লক্ষণ এ আমলে প্রত্যক্ষ করা যায়। সে অর্থে এ আমল ছিল বাংলার ইতিহাসের গঠনযুগ।

হাবশী সুলতান শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহকে হত্যা করে এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি মুজাফফর শাহের অধীনে উজির পদে নিয়োজিত ছিলেন। মুজাফফরের জীবনের করুণ পরিণতিতে হোসেনের ভূমিকা ছিল এবং ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে নেতৃস্থানীয় অভিজাতগণ তাকে সুলতান নির্বাচিত করে। তার রাজত্বকালে বাংলার সালতানাতের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। কামরূপ ও কামতা জয় করে তার সৈন্যবাহিনী আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আরও উত্তরে অগ্রসর হয়। উড়িষ্যারাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি সাময়িক সাফল্য অর্জন করেন এবং ‘কামরূপ ও কামতা, জাজনগর ও উড়িষ্যা বিজয়ী’ আখ্যান তার মুদ্রায় উৎকীর্ণ করেন। তিনি ত্রিপুরার একাংশ তার রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হন। চট্টগ্রাম ছিল তার রাজ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। হোসেন শাহের রাজত্বের শেষ দিকে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে পর্তুগিজ প্রতিনিধিদল বাংলায় আসে। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে হোসেনের রাজত্বের সমাপ্তি ঘটে। তার রাজত্বকালে দেশে নিরবছিন্ন শান্তি বিরাজ করছিল। সমসাময়িক কবি বিজয় গুপ্ত তাকে ‘নৃপতি-তিলক’, ‘জগৎ-ভূষণ’ ও ‘কৃষ্ণ-অবতার’ রূপে আখ্যাত করেছেন। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তার নীতি ছিল সহিষ্ণু ও উদার। তিনি তাদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করেন এবং তাদের ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র নুসরত সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহ উপাধি ধারণ করে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। উত্তর ভারতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের সুযোগে নুসরত ত্রিহুত (উত্তর বিহার) পর্যন্ত তার রাজ্য সম্প্রসারণ করেন। পরাজিত কতিপয় আফগানকে আশ্রয়দান করলেও পানিপথের যুদ্ধে (১৫২৬) জয়লাভের পর পূর্ব ভারতের দৃশ্যপটে অবতীর্ণ বাবুরএর সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘর্ষ তিনি চতুরতার সঙ্গে পরিহার করতে চেষ্টা করেন। নুসরত তার নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাহমুদ লোদী কর্তৃক আফগান দলপতিদের নিয়ে গঠিত মুগল-বিরোধী জোটের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা পরিহার করেন। কিন্তু এসব কৌশল সত্ত্বেও নুসরত বাবুরের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ এড়াতে পারেন নি। গোগরার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নুসরত বাবুরের সঙ্গে সন্ধি করে বাংলাকে আসন্ন বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন। দৌরাহ্র যুদ্ধে (১৫৩১) নুসরত আফগানদের সঙ্গে যোগদানে বিরত থাকেন। হুমায়ুন এ যুদ্ধে মাহমুদ লোদীর নেতৃত্বাধীন আফগানদের পরাজিত করেন। নুসরতের রাজত্বকালে কামরূপ ও কামতার ওপর বাংলার নিয়ন্ত্রণ সম্ভবত অক্ষুণ্ণ ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ব্যাপারে ব্যস্ততার কারণে আসামের প্রতি নজর দেওয়ার কোনো সুযোগ তার হয় নি। বাংলার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ১৫২১ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে পর্তুগিজদের দুটি প্রতিনিধিদল নুসরতের দরবারে আসেন। তার রাজত্বকালে পর্তুগিজরা বঙ্গোপসাগরে সক্রিয় ছিল। চট্টগ্রামের দূরবর্তী উপকূলীয় এলাকায় চট্টগ্রামের গভর্নরদের বহুবার পর্তুগিজ হুমকির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

নুসরত শাহ মহৎ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তিনি তার ভাইদের এবং আফগানদের সঙ্গেও সদয় ব্যবহার করেন। খ্যাতিমান পিতার তুলনায় তাকে দুর্বল চিত্তের মানুষ বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তাও মনে রাখা উচিত। আফগান রাজনীতির অনিশ্চিত প্রকৃতি ও মুগলদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল তার অবস্থানগত দুর্বলতার প্রধান কারণ। নুসরত বাংলা সাহিত্যের একজন মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; সাহিত্যে বারবার তার নাম উল্লেখিত হয়েছে। কথিত আছে যে, গৌড়ে তার পিতার সমাধি জিয়ারতকালে তার এক ক্রীতদাস তাকে হত্যা করে।

নুসরত শাহের রাজত্বকালে হোসেনশাহী শাসনে যে অবক্ষয় ও ভাঙন শুরু হয়, তার উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে তা চরমে পৌঁছে। নুসরত তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাহমুদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেও অভিজাতদের একটি অংশ তার তরুণ পুত্র ফিরুজকে আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ |আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ]] উপাধি দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে (১৫৩২)। ফিরুজের রাজত্বকাল মাত্র নয় মাস স্থায়ী হয়েছিল (১৫৩২-৩৩) এবং তিনি তার পিতৃব্য মাহমুদের হাতে নিহত হন। ছন্দোবদ্ধ প্রেমকাহিনী বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা শ্রীধর বারবার ফিরুজের নাম এবং শিল্প সাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগের উল্লেখ করেছেন।

শেষ হোসেনশাহী সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ তার রাজ্যের বিভিন্ন অংশে কেন্দ্রবিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে রোধ করতে পারেন নি। দূরবর্তী অঞ্চলের গভর্নরগণ কার্যত স্বাধীন হয়ে ওঠেন। তার সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের শাসনকর্তা খোদাবখশ কর্ণফুলি নদী ও আরাকান এর পর্বতমালার মধ্যবর্তী এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে সামন্ত রাজার ন্যায় আচরণ করতে থাকেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মাহমুদের নাজুক অবস্থার সুযোগ নিয়ে ত্রিপুরার রাজা বাংলার অংশবিশেষ দখল করে তার রাজ্যসীমা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা চালান। শেরশাহ শূর কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বাংলা অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত খোদাবখশ সম্ভবত আরাকান ও ত্রিপুরাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিহারে শেরখান শূরের উত্থানের সময় থেকেই মাহমুদের সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সমস্যা শুরু হয়। মাহমুদ বিহারে শেরখানের প্রতিদ্বন্দ্বী জালাল খান লোহানীর পক্ষে বিহার আক্রমণের জন্য ইবরাহিম খানের নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠান। সুরজগড়ের যুদ্ধে (১৫৩৪) ইবরাহিম পরাজিত হন এবং জালাল খান মাহমুদের শরণাপন্ন হন। এতে করে বিহারে শেরখানের কর্তৃত্বের পথ প্রশস্ত হয়। গুজরাটে হুমায়ুনের ব্যস্ততার (১৫৩৫) সুযোগে শেরখান ভাগলপুর পর্যন্ত এলাকা দখল করে নেন। ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে শেরখান তেলিয়াগড়ে উপস্থিত হন। পর্তুগিজ সৈন্যদের সহায়তায় মাহমুদের সৈন্যদল তাকে প্রতিহত করে। ঝাড়খন্ড হয়ে শেরখান গৌড়ের উৎকণ্ঠে এসে উপস্থিত হন। মাহমুদ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং শেরখান তার রাজ্য তেলিয়াগড়ি-এ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। মাহমুদ পর্তুগিজদের স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকারসহ চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওএ তাদের দুর্গ ও বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি দান করেছিলেন। এতে বাংলায় পর্তুগিজদের ক্ষমতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে বিহারে শেরখানের অবস্থান ছিল নিরাপদ এবং তিনি তেলিয়াগড়ে গিরিপথ নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। দ্বিতীয়বারের মতো শেরখান গৌড়ে উপস্থিত হন এবং বার্ষিক কর হিসেবে মাহমুদের কাছে এক বিশাল অঙ্কের টাকা দাবি করেন। মাহমুদ এতে অসম্মতি জানালে শেরখান গৌড় অবরোধ করেন এবং ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আফগানরা গৌড় দখল করে নেয়। শেষ মুহূর্তে মাহমুদ শেরখানের বিরুদ্ধে হুমায়ুনের সঙ্গে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু গৌড়ে আফগানরা তার দু পুত্রকে হত্যা করলে মাহমুদ মানসিক যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার স্বাধীন সালতানাতের অবসান ঘটে। মাহমুদ তখনকার বিপজ্জনক রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপুর্ণ যুগের সমাপ্তি ঘটে এবং বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যকর এক যুগের সূচনা হয়। সতেরো শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাংলার জনজীবনে এ অবস্থা বিরাজ করছিল। [আবদুল মমিন চৌধুরী]

গ্রন্থপঞ্জি JN Sarkar (ed), History of Bengal, II, Dhaka, 1948; সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল, কলকাতা, ১৯৬২; আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল, ঢাকা, ১৯৮৭; MR Tarafdar, Husain Shahi Bengal, 2nd revised ed, Dhaka, 1999।

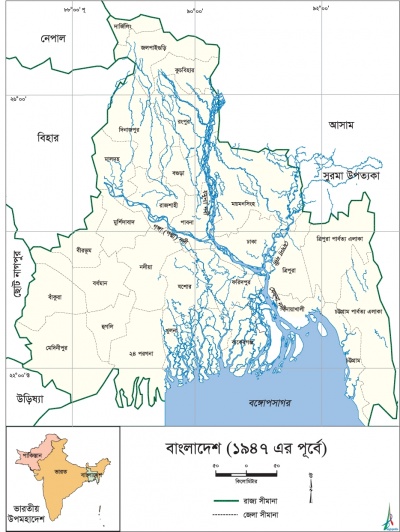

আফগান শাসন (১৫৩৯-১৫৭৬) বাংলায় ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ কররানীর বিরুদ্ধে মুগল বিজয়ের ফলে। কিন্তু ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মুগল শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলী খানের কাছ থেকে শেরখানের (যিনি চৌষার যুদ্ধে জয়লাভের পর শেরশাহ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন) বাংলা দখলের বহু পূর্বেই আফগানরা বাংলার সুলতানদের অধীনে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন। জৌনপুরের শার্কি সুলতানদের মতো বাংলার সুলতানগণও বিভিন্ন বিভাগে আফগানদেরকে নিয়োগ করতেন। সুতরাং শেরশাহ যখন বাংলা অধিকার করেন, তখন আফগানেরা অচেনা বলে বিবেচিত হয়নি। ফলে তারা সিংহাসনে নিজেদের লোক দেখতে পান- প্রথমে বাংলা ও বিহারে এবং পরে ভারতীয় সাম্রাজ্যে।

শাসনকর্তাদের (গভর্নরস) অধীনে বাংলা (১৫৩৯-১৫৫৩) সাম্রাজ্য গড়ার কাজে বাংলার গুরুত্বকে যথার্থভাবে অনুধাবন করে শেরশাহ বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রতারণামূলক কার্যকলাপের জন্য প্রথম গভর্নর খিজির খানকে চাকরিচ্যুত করেন এবং চট্টগ্রামসহ বাংলাকে ছোট ছোট কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত করে প্রত্যেক ইউনিটকে এক একজন মুক্তার অধীনে ন্যস্ত করেন। তিনি সকল মুক্তার ওপর প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজী ফজীলতকে নিয়োগ করেন। শেরশাহের পরিকল্পনা খুবই ফলপ্রসূ হয় এবং আফগানরা বাংলায় এমন স্থায়ীভাবে নিবাসিত হয়।

শেরশাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইসলাম শাহ (১৫৪৫-১৫৫৩) সমগ্র বাংলার উপর তার দৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু শাসন ব্যবস্থাকে আরও কেন্দ্রীভূত করার প্রচেষ্টায় তিনি কাজী ফজীলতকে পদচ্যুত করেন এবং সেখানে শাসনকর্তা হিসেবে তার আত্মীয় মুহম্মদ খান শূরকে ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে নিযুক্ত করেন। নতুন শাসনকর্তা, (১৫৪৬-১৫৪৮) খ্রিস্টাব্দে সুলায়মান খান ওরফে কালিদাস গজদানী নামক এক বিদ্রোহীকে কঠোরভাবে দমন করার পদক্ষেপ নিয়ে তার পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হন। পরবর্তী সময়ে যখন অযোগ্য আদিল শাহ ইসলাম শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ফিরুজ শাহকে হত্যা করে দিল্লির আফগান সিংহাসন দখল করেন, তখন বাংলার শাসনকর্তা মুহম্মদ শূর জবরদখলকারী কর্তৃত্বকে মেনে নেয়াটাকে মর্যাদা সম্পন্ন নয় বলে মনে করে ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজী উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। বাংলায় কররানী আফগানদের উত্থানের মধ্য দিয়ে তার বংশের রাজত্বকালের অবসান ঘটে।

কররানী বংশ (১৫৬৩-১৫৭৬) ষোলো শতকের তৃতীয় চতুর্থাংশে পূর্ব ভারতে নতুন আফগান বংশের উত্থানপতন পরিলক্ষিত হয়। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে শেরশাহের উত্থানের সময় থেকে শেরশাহ, ইসলাম শাহ প্রমুখ আফগান সুলতানদের অমাত্য ও সাহিব-ই-জামা (Sahib-e-Jama) জামাল খান কররানীর পুত্র তাজ খানের ছিল দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক জীবন। রাজনৈতিক খ্যাতির শীর্ষে তার উত্থান হয়েছিল, যখন তিনি ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে জবরদখলকারী তৃতীয় গিয়াসউদ্দীনের কাছ থেকে বাংলার রাজধানী গৌড় অধিকার করে সার্বভৌম ক্ষমতা গ্রহণ করেন। বদাউনী তাকে আফগানদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ও শিক্ষিত ব্যক্তি বলে অভিহিত করেন।

তাজ খানের পরে তার ভাই সুলায়মান কররানী ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে (৯৮০ হি.) তার মৃত্যুপর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনায় তার দক্ষতা তার জন্য যশ ও গৌরব বয়ে এনেছিল। সুলায়মানের প্রাথমিক পদক্ষেপগুলোর মধ্যে গৌড় থেকে তান্ডায় তার রাজধানী স্থানান্তরিতকরণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারণ, গৌড়ের আবহাওয়া মানুষ ও পশুপাখির স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠেছিল। উচ্চাভিলাষী সুলায়মান কররানী ফতেহ খান বাতনীর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। ফতেহ খান দক্ষিণ বিহারে প্রভাবশালী ছিলেন এবং তার সদরদপ্তর ছিল রোহটাস দূর্গে। কূটনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করে সুলায়মান ফতেহ খানকে শান্ত করেন। ফতেহ খান সুলায়মানের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন এবং এ চাকরিতে তিনি সুলায়মানের শত্রুদের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে প্রাণদন্ডে দন্ডিত না হওয়া পর্যন্ত তার অধীনে নিয়োজিত ছিলেন।

১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে (৯৭৫ হি.) মুকুন্দদেবকে পরাজিত করে উড়িষ্যা বিজয় ছিল সুলায়মান কররানীর আর একটি গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ সামরিক কীর্তি। অতঃপর সুলায়মান কররানী ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহার অধিকার করেন। আফগানরা তেজপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং কুচরাজধানীর চতুর্পার্শ্বস্থ ও সীমান্ত এলাকার অনেক স্থান দখল করে।

সুলায়মান কররানীর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা মুগলদের সাথে তাঁর সম্পর্ক আড়াল করে রাখে। তিনি একজন দক্ষ কূটনীতিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ কুশলী পরিচালক ছিলেন। মুগলদেরকে তুষ্ট রাখার জন্য তিনি মাঝে মাঝে আকবরের নিকট নানা ধরনের উপঢৌকন প্রেরণ করতেন। এমন কি, তিনি বাহ্যিকভাবে মুগলদের বশ্যতা স্বীকার করে বলতেন যে, তিনি সম্রাটের নামে খুতবা পাঠ এবং তাঁর নামে মুদ্রা প্রবর্তন করবেন।

পূর্বভারতের আফগান সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ সুলতান সুলায়মান কররানী সম্ভবত ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে (৯৮০ হি.) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তান্ডায় সমাহিত আছেন। তাঁর পুত্র বায়েজীদ কররানী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি লোদী খান কররানীসহ সকল নেতৃস্থানীয় অভিজাতবর্গের সহযোগিতায় সবরকমের রাজকীয় ক্ষমতা ধারণ করেন। যুবরাজ হিসেবে বায়েজীদ ইতঃপূর্বে ভবিষ্যতের জন্য অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু সুলতান হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি নির্যাতন ও হয়রানি করার নীতি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ পরিস্থিতিতে দরবারের নির্যাতিত ব্যক্তিগণ দলবদ্ধ হয়ে একমাসের মধ্যেই তাকে হত্যা করে এবং তাঁর ছোট ভাই দাউদ খান কররানীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে।

দাউদ কররানী ক্ষমতা লাভ করেই দেখতে পান যে, আফগান অভিজাতদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিরোধ বিরাজমান। তিনি প্রথমত ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাঁর শাসন শুরু করেন। দাউদ তাঁর চাচা খাজা ইলিয়াস কররানীর পুত্র হাঁসুকে (রাজহত্যাকারী) শাস্তি দেন। তিনি নিজ নামে খুতবা পাঠ এবং মুদ্রা প্রবর্তন করে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন। এতে সম্রাট আকবর খুবই অসন্তুষ্ট হন। দাউদ কররানী প্রভাবশালী অভিজাত লোদী খানকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি আরও একজন ক্ষমতাশালী অভিজাত গুজর খানকে শান্ত করেন। যিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে বায়েজীদ কররানীর পুত্রকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে যাচ্ছিলেন। দাউদ খান কররানী তার সেনাপতি লোদী খানকে হত্যা করেন। লোদীর শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর পুত্র ইসমাইলের নিরাপত্তা বিধানের জন্য মুগল শাসনকর্তা মুনিম খানের নিকট নিয়ে যান। পরিস্থিতির এ নাটকীয় পরিবর্তন মুনিম খানকে পাটনা অবরোধ করার সুযোগ করে দেয়। এ অবস্থায় দাউদ কররানী অনতিবিলম্বে পাটনা পরিত্যাগ করেন এবং গর্হি, তান্ডা ও সাতগাঁও-এর মধ্য দিয়ে দূরবর্তী উড়িষ্যার কটকে পৌঁছেন। মুগল সৈন্যবাহিনী অতি দ্রুত তাকে সেখানে অনুসরণ করে। ফলে যুদ্ধ অবশ্যাম্ভাবী হয়ে উঠে। কটকের শান্তি চুক্তির মাধ্যমে তুকারয়ের যুদ্ধের (৩ মার্চ, ১৫৭৫ খ্রি.) অবসান ঘটে। এ চুক্তি অনুসারে দাউদ খান মুগল সামন্ত হতে সম্মত হন এবং মুগলদের বিরুদ্ধে আর কখনও বিদ্রোহ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

মুনিম খানের মৃত্যুর কারণে বিখ্যাত বৈরাম খানের ভ্রাতুষ্পুত্র /ভাগিনেয় হোসেন কুলী খান নতুন শাসনকর্তা হিসেবে মুগল রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। উভয়পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রবলবাবে উত্তেজিত ছিল। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই রাজমহলের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এ যুদ্ধ দাউদের ভাগ্যকে রুদ্ধ করে দেয়। তিনি বন্দি হন এবং তাকে খান-ই-জাহানের সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হয়। খান-ই-জাহান তাঁকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। [মোহাম্মদ ইব্রাহিম]

গ্রন্থপঞ্জি JN SARKAR (ed.), History of Bengal, II, Dhaka, 1948; M.A. Rahim, History of the Afghans in India, Karachi, 1961; M. IBRAHIM, Afghan Rule in Eastern India (1535-1612), Unpolished Ph.D Thesis, Aligarh Muslim University, India, 1986।

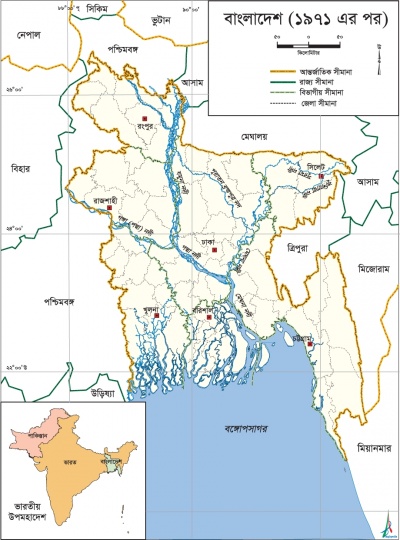

মুগল শাসন (১৭৫৭ পর্যন্ত)' ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে খান জাহানের কাছে কররানী আফগান সুলতান দাউদ খান এর পরাজয়ের পর বাংলায় মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দাউদ খানের বিরুদ্ধে খান জাহানের জয় লাভের পর মুগলরা বাংলায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর-এর সুবাহদার ইসলাম খান চিশতি সমগ্র বাংলা (চট্টগ্রাম ছাড়া) মুগলদের কর্তৃত্বাধীনে আনেন।

দাউদ খানের পরাজয়ের সঙ্গেই বাংলায় সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু এর অর্থ কোনোভাবেই এ নয় যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার প্রতিরোধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কতিপয় সামরিক দলপতি ও ভূঁইয়াদের কেউ কেউ রাজা উপাধি গ্রহণের মতো শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন এবং তারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতেন। স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন দলপতি হিসেবে তাঁরা মুগল আগ্রাসন প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। মুগল আগ্রাসন প্রতিহত করার ক্ষেত্রে বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিত ভূঁইয়ারা ছিলেন সর্বাধিক খ্যাত।

রাজা, ভূঁইয়া ও জমিদার, যারা মুগলদের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তারা সংখ্যায় ছিলেন অনেক, প্রায় ৩৬ জন। বহু দশক ধরে বারো ভূঁইয়ারা মুগল আগ্রাসন প্রতিহত করেন। বারো-ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন ঈসা খান যিনি ‘মসনদ-ই-আলা’ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি অন্য ভূঁইয়াদের নিয়ে জোট গঠন করেন এবং ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মুগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের নেতৃত্ব দেন। ঈসা খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসা খান বারো ভূঁইয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে মুগলদের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সুবাহদার ইসলাম খান চিশতির নেতৃত্বাধীন রাজকীয় বাহিনীর নিকট শেষ পর্যন্ত তাঁরা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের পর ইসলাম খান অবশিষ্ট স্বল্পসংখ্যক প্রতিরোধকারীদের দমনের কাজ শুরু করেন। রাজনৈতিক কারণে তিনি রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। এরপর বারো ভূঁইয়ারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে পরাজিত ভূঁইয়া ও দলপতিদের তাদের রাজ্য নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার অনুমতি দেওয়া হয় নি। তার পরিবর্তে তাদের মুগলদের অধীনে কাজ করতে প্রণোদিত করা হয়। ভুলুয়া জয় করে এর শাসক রাজা অনন্ত মানিক্যকে ফেনী নদীর অপর তীরে আরাকানের দিকে বিতাড়িত করে ইসলাম খান সিলেটের খাজা উসমান খান আফগানের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। উসমান খান পরাজিত ও নিহত হন। এর সাথেই মুগল শক্তির সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে বাংলার প্রতিরোধের সমাপ্তি ঘটে।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ দুবছর বাংলার প্রশাসনকে বাংলার উপকূলবর্তী এলাকায় মগদের হামলার মোকাবেলা করতে হয়েছিল। সম্রাট শাহজাহানএর প্রথম সুবাহদার কাসিম খান জুইনি (নূরজাহানের বোন মনিজা বেগমের স্বামী) ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজদের দখল থেকে হুগলি পুনরুদ্ধার করেন। মুগল কর্তৃত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শর্তে পরে তাদের ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হয়। সুবাহদার ইসলাম খান মাশহাদি কামরূপ সীমান্তে অহোম রাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোকাবেলা করে তাঁকে ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে এক অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করেন। এরপর আসেন শাহজাদা শাহ সুজা। তিনি বিশ বছর (১৬৩৯-১৬৫৮) সুবাহদার ছিলেন এবং সে সময় এ প্রদেশ নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভোগ করে। কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বকালের শেষ দিকে তাঁর চার পুত্র দারা, শুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। এদের প্রত্যেকেই অন্যের দাবি অস্বীকার করে সিংহাসনে বসতে চেয়েছিলেন। শুজা নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু প্রথমে দারা ও পরে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন সংগ্রাম করে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে পরাজিত হয়ে তিনি বাংলা থেকে পালিয়ে আরাকানের রাজার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর সংগৃহীত ধনরত্ন হস্তগত করার উদ্দেশ্যে আরাকানের রাজা ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন।

শাহ শুজাকে অনুসরণ করে বাংলায় আসা মীরজুমলাকে সুবাহদার নিযুক্ত করা হয়। ঢাকায় অবস্থান গ্রহণ করে মীরজুমলা কুচবিহারের রাজার বিদ্রোহ দমন করতে এবং উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় কামরূপের একাংশ দখলকারী আসামের রাজাকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হন। তিনি কুচ রাজধানী কমলাপুর দখল করে রাজা প্রাণনারায়ণকে বিতাড়িত করেন এবং এরপর আসামের দিকে অগ্রসর হন। অহোম রাজা তাকে প্রতিহত করতে পারেন নি। সুবাহদার অহোম রাজধানী গড়গাঁও দখল করে সামনের দিকে অগ্রসর হন। বর্ষাকালে তিনি গড়গাঁওয়ে অবস্থান করেন, কিন্তু আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। খাদ্যাভাবে মুগলরা কষ্ট ভোগ করে এবং বহু সৈনিক ও ঘোড়া মারা যায়। বর্ষার সময় অহোম সেনাবাহিনী তাদের নাজেহালও করে। শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করাকে মীরজুমলা বিচক্ষণতা বলে মনে করেছিলেন। সন্ধিটি তাঁর অনুকূলে ছিল; অহোম রাজা তাঁকে সোনা, রুপা এবং তাঁর রাজ্যের একাংশ ছেড়ে দিতে রাজি হন। কিন্তু ফেরার পথে ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ মীরজুমলা খিজিরপুর এর (নারায়ণগঞ্জের নিকট) অদূরে মৃত্যুবরণ করেন।

পরবর্তী সুবাহদার নিযুক্ত হন শায়েস্তা খান। নতুন সুবাহদার ছিলেন নূরজাহান-পরিবারের সদস্য। তিনি ছিলেন আসফ খানের পুত্র এবং শাহজাহানের সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের ভাই, সম্রাট আওরঙ্গজেবএর মাতুল। তিনি শুধু সম্ভ্রান্ত বংশীয়ই ছিলেন না, একজন ফারসি কবি, পন্ডিত ও দক্ষ সেনাপতিও ছিলেন। বাংলার দায়িত্বভার গ্রহণের আগে তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করেন। এক বছরাধিককাল বিরতিসহ তিনি ২২ বছর বাংলা শাসন করেন। এ বিরতিকালে আজম খান কোকা (ফিদাই খান) ও শাহজাদা মুহম্মদ আজম পরপর সুবাহদার হয়েছিলেন। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে শায়েস্তা খান প্রথম বাংলায় আসেন এবং ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তাঁর দায়িত্বের প্রথম মেয়াদকাল পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় মেয়াদে তাঁর কার্যকাল শুরু হয় ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর এবং ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তা শেষ হয়। প্রথম বার বাংলায় আসার সময়ই তাঁর বয়স ৬৩ বছর পূর্ণ হয়েছিল এবং ২৪ বছর পর বাংলা ত্যাগের সময় তাঁর বয়স ছিল ৮৭ বছর। ষাটোর্ধ্ব বয়স হলেও তিনি বলবত্তার সঙ্গে বাংলা শাসন করেন, তবে ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারী ইংরেজ বণিক উইলিয়ম হ্যাজেস তাঁকে অত্যন্ত বৃদ্ধ ও দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। শায়েস্তা খান তাঁর সঙ্গে তাঁর কয়েকজন বয়োপ্রাপ্ত ও গুণবান পুত্রকে নিয়ে আসেন। এঁরা দেশ শাসনে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর পুত্ররা ছিলেন বুজুর্গ উমেদ খান, আকিদাত খান, জাফর খান, আবু নসর খান ও ইরাদাত খান। তারা বিভিন্ন সরকার বা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন এবং পুত্ররা পিতার শাসন কাজের অংশীদার হয়ে যোগ্যতার সঙ্গে দেশ শাসন করেন।

চট্টগ্রাম বিজয়ের জন্য বাংলায় শায়েস্তা খান সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত। সুযোগ পেলেই আরাকানের মগ রাজা পর্তুগিজ জলদস্যুদের সহযোগিতায় মুগলদের বাংলা প্রদেশ আক্রমণ করতেন। উপরন্তু, পর্তুগিজ জলদস্যুরা উপকূলীয় অঞ্চলগুলি আক্রমণ করে ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং পুরুষ নারী ও শিশুদের ক্রীতদাসে পরিণত করত। পর্তুগিজদের দস্যুতা ছিল এক নিয়মিত হুমকি। কাজেই আরাকানের রাজার কাছ থেকে চট্টগ্রাম দখল করে এ অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান, উপকুলীয় অঞ্চলকে জলদস্যুদের হুমকি থেকে রক্ষা এবং একে সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত করা ছিল শায়েস্তা খানের কর্মসূচি। অল্পকাল পরে তিনি চট্টগ্রাম জয় করে সমগ্র অঞ্চলকে আরাকানিদের হামলা থেকে মুক্ত করেন।

শায়েস্তা খানের স্থলাভিষিক্ত হন আওরঙ্গজেবের পালক ভাই খান জাহান বাহাদুর উপাধিধারী মীর মালিক হোসেন। তিনি ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির লোক এবং সুবাহদার পদমর্যাদার যোগ্য ছিলেন না। তাঁর দায়িত্বের মেয়াদকাল ছিল এক বছরেরও কম। শাহজাহানের আমলের প্রধান আমীর বিখ্যাত আমীর উল-উমারা আলী মর্দান খানের পুত্র ইবরাহিম খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর আমলে বেনারসের শোভা সিংহ বিদ্রোহী হয়ে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে লুটতরাজ শুরু করেন। উড়িষ্যার এক আফগান দলপতি রহিম খান তার সঙ্গে এ লুটতরাজে যোগ দেন এবং দুজনে রাজমহল পর্যন্ত বর্ধমান, হুগলি ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় লুটতরাজ ও হামলা চালান। তারা হুগলি দুর্গ আক্রমণ করলে তথাকার ফৌজদার পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। সুবাহদার ইবরাহিম খান ছিলেন শান্ত স্বভাবের লোক। বিদ্রোহীদের দমন করতে তিনি তেমন কিছুই করতে পারেন নি। সে যাই হোক, চুঁচুড়া থেকে ওলন্দাজ কোম্পানি প্রথম বিদ্রোহীদের পথরোধ করে এবং তাদের হুগলি থেকে বিতাড়িত করে। সুবাহদার ইবরাহিম খানের পুত্র জবরদস্ত খান মুগলদের পক্ষে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি বর্ধমান পর্যন্ত সমগ্র এলাকা শত্রুমুক্ত করেন। বিদ্রোহীরা মেদিনীপুর ও চন্দ্রকোণার পাহাড় ও জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায়। সম্রাট আওরঙ্গজেব ইবরাহিম খানকে অপসারণ করে স্বীয় পৌত্র শাহজাদা আজিমউদ্দীনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। পরবর্তীকালে আজিম-উস-শান উপাধিতে ভূষিত আজিমউদ্দীন ছিলেন শাহজাদা মুহম্মদ মুয়াজ্জমের পুত্র। শাহজাদা মুয়াজ্জম ‘শাহ আলম বাহাদুর শাহ’ উপাধি ধারণ করে পরবর্তীকালে (১৭০৭-১৭১২) সম্রাট হয়েছিলেন। ঢাকা যাওয়ার পথে আজিমউদ্দীন প্রথমে বর্ধমানে বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সান্ত্বনা দেন এবং উদ্বাস্ত্ত জমিদারদের পুনর্বাসিত করেন। বৃদ্ধ সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার যুদ্ধ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ায় আজিমউদ্দীন সম্ভাব্য যে-কোন পন্থায় অর্থ সংগ্রহের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। নগদ অর্থ উপহারের বিনিময়ে তিনি প্রথমে ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা গ্রাম তিনটি মালিকদের কাছ থেকে ক্রয়ের অনুমতি দান করেন। এভাবে তিনি পরবর্তী অর্ধ-শতকের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন।

দীউয়ান মুর্শিদকুলী খানের সঙ্গে তাঁর বিবাদ আজিম-উস-শান এর সুবাহদারির এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁর উপস্থিতি পরিহার করার জন্য মুর্শিদকুলী খান তাঁর দীউয়ানি মুর্শিদাবাদে এবং পরবর্তীকালে সুবাহদার তাঁর নিজামত পাটনায় স্থানান্তরিত করেন। এভাবে ঢাকা মুগল বাংলার রাজধানীর গৌরব হারিয়ে ফেলে। বহু পন্ডিত প্রমাণ করেছেন যে, মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় সরকারি প্রতিনিধিদের দফতর স্থানান্তরের ফলেই ঢাকা ও এর সংশ্লিষ্ট পূর্ব বাংলার উন্নতি হ্রাস পেতে থাকে।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমর্থনপুষ্ট হয়ে মুর্শিদকুলী খান বাংলা সুবাহর প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠেন। তিনি উড়িষ্যার সুবাহদার এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এ তিনটি প্রদেশের দীউয়ান এবং মুর্শিদাবাদ, সিলেট, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও কটক এ পাঁচটি জেলার ফৌজদার নিযুক্ত হন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শাহ আলম বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে তাঁকে দক্ষিণ ভারতে বদলি করা হয়েছিল। কিন্তু ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে আবার বাংলার দীউয়ান নিযুক্ত করা হয়। এ সময় থেকে ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বাংলায় অবস্থান করেন। তিনি বাংলার অর্থনীতিকে গতিশীল করে তুলেছিলেন এবং রাজকীয় খাজনা নিয়মিত প্রদান করতেন। এ কারণে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খান বাংলার সুবাহদার হন। তাঁর সুবাহদারি আমলে বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছিল। বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যে অংশ নিতে আসা বিদেশিরা দেশের আইন মেনে চলতে বাধ্য হয়েছিল।

কেন্দ্রকে নিয়মিত কর প্রদান করলেও মুর্শিদকুলী খান প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নওয়াব হয়ে ওঠেন। ফলে মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খানকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে সরফরাজ বাংলার নওয়াব হন। কিন্তু অচিরেই তাঁর পিতা সুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেই ওই বছর বাংলার নওয়াব হন। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সময় সুজাউদ্দীন খান তাঁর পুত্র সরফরাজ খানকে মসনদের জন্য মনোনীত করে যান। সরফরাজ ছিলেন একজন দুর্বল শাসক। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে আলীবর্দী খান তাঁকে উচ্ছেদ করেন।

আলীবর্দী খানের শাসনামল প্রতি বছর মারাঠা হামলার জন্য স্মরণীয়। মারাঠাদের প্রভাবাধীন মীর হাবিবকে কার্যত উড়িষ্যা ছেড়ে দিয়ে এবং মারাঠাদের চৌথ হিসেবে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করেন। আলীবর্দী ছিলেন একজন দয়ালু ও কুশলী শাসক। তিনি নীতিপরায়ণ মানসিক প্রকৃতি গড়ে তোলেন এবং সমকালীন অন্যদের মতো তিনি লাম্পট্য ও মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন না। জগৎ শেঠ ব্যাংক-মালিক পরিবারের উত্থান ছিল তাঁর শাসনকালের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধ এর মাধ্যমে সংঘটিত রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য এ শেঠরাই ছিলেন মূলত দায়ী। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল ৮০ বছর বয়সে আলীবর্দী খান মারা যান। তিনি তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

বাংলার সিংহাসনে বসার সময় নতুন নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর। শীঘ্রই তিনি নিজেকে স্থানীয় ও বিদেশি শত্রু বেষ্টিত দেখতে পান। নিজ পরিবারেই তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলেন তাঁর মায়ের বড় বোন ঘসেটি বেগম (মেহেরুন্নেসা)। পুর্ণিয়ায় বসবাসকারী তাঁর খালাতো ভাই শওকত জঙ্গ ছিলেন তাঁর অপর বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। তাছাড়া ছিলেন আলীবর্দীর সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি মীরজাফর আলী খান। তিনি ছিলেন আলীবর্দীর এক সৎ-বোনের স্বামী। সবচেয়ে বিপজ্জনক ছিল জগত শেঠের পরিবার। এরা বাংলার অর্থ-বাজার নিয়ন্ত্রণ করত এবং দরবারে তাদের বহু সমর্থক ছিল। সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যারা অনেকটা প্রকাশ্যেই নওয়াবকে উপেক্ষা করত। নওয়াবের কোনো অনুমতি না নিয়েই তারা কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম সুরক্ষিত করে তুলছিল এবং অন্যান্য সামরিক প্রস্ত্ততি নিচ্ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম অপরাধী ও দেশের আইন ভঙ্গকারীদের এক নিরাপদ স্বর্গে পরিণত হয়েছিল।

ইংরেজদের আইনের অধীনে আনতে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করেন। ইংরেজরা কলকাতা ছেড়ে ফুলতায় চলে যায় এবং মাদ্রাজ থেকে অতিরিক্ত সাহায্যে বলীয়ান হয়ে তারা কলকাতায় ফিরে আসে। নওয়াবের অসন্তুষ্ট কর্মচারী মীরজাফর, জগতশেঠ, রাজবল্লভ ও অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভ এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। মীরজাফরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার অঙ্গীকারে এবং মীর জাফরের ইংরেজদের আঞ্চলিক, আর্থিক ও বাণিজ্যিক সুবিধাদি প্রদানের স্বীকৃতির শর্তে ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল সদস্যবর্গ মীর জাফরের সঙ্গে এক গোপন চুক্তি করতে রাজি হয়। এ চুক্তির ফলে এবং মীরজাফর ও অন্যদের বিশ্বাসঘাতকতায় বলীয়ান হয়ে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন ক্লাইভ পলাশীতে পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন। সিরাজও কোম্পানি সেনাবাহিনীর মোকাবেলার জন্য সেস্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ্য করেন যে, তাঁর সেনাবাহিনীর বৃহত্তর অংশ তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সিরাজ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু তিনি বন্দি হন এবং রাজধানীতে এনে তাঁকে হত্যা করা হয়। গোপন চুক্তির শর্তানুযায়ী ক্লাইভ মীর জাফরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর ফলাফলের সঙ্গে সঙ্গে মুগল সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটে যদিও প্রকৃত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে ইংরেজদের আরও এক যুগ লেগেছিল।

মুগল রাজস্ব প্রশাসন মুগল রাজস্ব প্রশাসন ছিল বিশদভাবে পরিকল্পিত। একে সাধারণ প্রশাসন থেকে পৃথক করা হয়েছিল। সাধারণ প্রশাসনকে বলা হতো নিজামত এবং রাজস্ব প্রশাসনকে বলা হতো দীউয়ানি। প্রতিরক্ষা, যুদ্ধ এবং শান্তি বজায় রাখাসহ সাধারণ প্রশাসন ছিল নাজিম বা সুবাহদারের হাতে, এবং রাজস্ব প্রশাসন ছিল দীউয়ানের হাতে। পদমর্যাদায় শেষোক্ত জন ছিলেন সুবাহদারের চেয়ে নিচে। তবে আর্থিক ও রাজস্ব বিষয়ে তিনি ছিলেন সুবাহদারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত। তিনি কেন্দ্রীয় দীউয়ানের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন। রাজকীয় স্বার্থ এবং রায়ত, জমিদার, তালুকদারদের অর্থাৎ ভূমির সঙ্গে জড়িতদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্বের পৃথকীকরণের নিয়ম করা হয়েছিল। সম্রাট মাঝে মাঝে এসব নিয়মসম্বলিত নির্দেশ জারি করতেন। রাজস্ব চিত্রের প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় টোডরমলের বন্দোবস্তে। কিন্তু এটি একটি কাগুজে বিবরণের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। কারণ ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে টোডরমল যখন এ বন্দোবস্ত করেছিলেন তখন বাংলার বৃহত্তর অংশ ছিল মুগল নিয়ন্ত্রণ বর্হিভূত। কাজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, টোডরমল শুধু প্রাক-মুগল যুগে প্রচলিত রাজস্ব-চিত্রের প্রতিলিপি তৈরি করেছিলেন। বাংলাকে টোডরমল ১৯টি সরকারে (৮৪ বছর পরে মুগল নিয়ন্ত্রণে আসা চট্টগ্রামও এতে অন্তর্ভুক্ত) এবং প্রত্যেকটি সরকারকে কয়েকটি পরগনায় ভাগ করেছিলেন। রাজস্ব আবার মাল বা ভূমি-রাজস্ব এবং সায়ের এ দুভাগে বিভক্ত ছিল। ভূমি-রাজস্ব বাদ দিয়ে শুল্ক ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের কর সায়েরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুগল পদ্ধতিতে ভূমি খালসা ও জায়গির এ দুভাগে বিভক্ত ছিল। খালসা ভূমি দীউয়ান ও তার কর্মচারীদের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক সরাসরি নিয়ন্ত্রিত হতো। জায়গির ছিল ওই সব ভূমি যেগুলি তাদের কাজের বিনিময়ে সামরিক বা বেসামরিক কর্মচারীদের দেওয়া হতো, অর্থাৎ তাদের বেতন জায়গিরের মাধ্যমে দেওয়া হতো। পরবর্তীকালে নওয়ারা (নৌ-বাহিনী), খেদা (হাতি ধরা), আমলা-ই-আসামের (পূর্ব সীমান্ত রক্ষার জন্য সামরিক ঘাঁটি) মতো প্রতিষ্ঠানকেও ভূমি দেওয়া হতো। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং দরবেশ ও সুফিদের মতো ধর্মীয় ব্যক্তিদের ভরণপোষণের জন্যও ভূমি দান করা হতো। রাজস্ব প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল জমিদারদের উদ্ভব। তারা রায়ত ও সরকার এর মধ্যে দালাল হিসেবে কাজ করতেন। রাজস্ব আদায় করা সরকারের জন্য কোনো বড় সমস্যা ছিল না। প্রধান সমস্যা ছিল রায়ত কর্তৃক প্রদেয় রাজস্বের হার এবং আদায়কারী বা জমিদার কর্তৃক সরকারি কোষাগারে দেয় রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা। আবহাওয়ার অবস্থা, বন্যা ও নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে ভূমিক্ষয়, আবাদযোগ্য জমির অনাবাদী জমিতে রূপান্তরিত হওয়া ইত্যাদি কারণে শস্যহানির প্রতি লক্ষ রেখে দীউয়ান ও তার কর্মচারীরা রাজস্ব নির্ধারণের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তাকাবী বা কৃষিঋণ মঞ্জুরির ব্যাপারেও তারা সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। যত বেশি সম্ভব রাজস্ব আদায় করা এবং একই সঙ্গে রায়তদের সুখী ও তৃপ্ত রাখা যাতে তারা উন্নতি লাভ করে আরও বেশি জমি কর্ষণযোগ্য করে তুলতে পারে, এ দ্বিবিধ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে মুগল রাজস্ব-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

খালসা ও জায়গির উভয় শ্রেণীর জমি থেকে টোডরমলের বন্দোবস্তে বাংলার মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকার চেয়ে সামান্য বেশি। জাহাঙ্গীরের আমলে সমগ্র বাংলা (চট্টগ্রাম ছাড়া) এবং কামরূপ মুগল শাসনাধীন হয়, টোডরমলের বন্দোবস্ত সেখানে কার্যকর করা হয় এবং জমির প্রকৃত গুণ নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করা হয়। টোডরমলের বন্দোবস্তের ৭৬ বছর পরে শাহ শুজার ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের বন্দোবস্তে রাজস্ব প্রায় ১৫.৫% বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী বন্দোবস্ত করেন ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খান এবং এ সময়ে বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল আরও ১০%। মুর্শিদকুলীর ব্যবস্থা মালজামিনি নামে পরিচিত যার সম্ভাব্য অর্থ এ যে, তিনি রাজস্ব আদায় এবং নিয়মিত ও সময়মত তা রাজকোষে জমা প্রদানের জন্য জমিদারদের জামিন হতে বাধ্য করেন। রাজস্ব আদায়ে মুর্শিদকুলী খান ছিলেন কঠোর যা মাঝে মাঝে নৃশংসতার পর্যায়ে পৌঁছাত। মুর্শিদকুলী খান বাংলাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। কিন্তু তাঁর এ চাকলা ব্যবস্থা দীর্ঘ দিন টিকেনি। তিনি পুণ্যাহ প্রথাও প্রবর্তন করেন। বাংলা বছরের শেষ দিকে এক নির্দিষ্ট দিনে পুণ্যাহ অনুষ্ঠিত হতো এবং জমিদার, তালুকদার ও অন্যান্যদের সেদিন তাদের প্রদেয় অর্থ মিটিয়ে দিতে বলা হতো। পুণ্যাহ ব্যবস্থা পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে জমিদারি বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত (১৯৫১) টিকে ছিল। মুর্শিদকুলী খান আবওয়াব-ই-খাসনবিসি নামে এক নতুন করও প্রবর্তন করেছিলেন। মুগল সম্রাটগণ সব সময়ই আবওয়াব ধার্য করা নিষিদ্ধ করেছিলেন। কারণ জমিদারদের ওপর ধার্য করা হলেও জমিদাররা সেটা রায়তদের কাছ থেকে আদায় করতেন। পরবর্তী নাজিমগণ মুর্শিদকুলী খানকে অনুসরণ করেন। শুজাউদ্দীন, আলীবর্দী ও মীর কাসিম সকলেই আবওয়াব ধার্য করেন এবং মীর কাসিমের আমলে সরকারের রাজস্ব আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল।

মুগলদের আগমনের ফলে বাংলা তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কিছু নতুন শক্তির কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করে। এসব শক্তি বাংলার জীবন ও চিন্তাধারায় রূপান্তর ঘটায়। জনৈক পন্ডিত চমৎকারভাবে বলেছেন, ‘বহির্জগত বাংলায় এসেছিল এবং বাংলা নিজের দেশ ছেড়ে বহির্জগতে চলে গিয়েছিল’। আগের আমলে বাইরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে বাংলা যে স্বাধীনতা ভোগ করেছিল সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং বাংলা এক শাসন, এক আইন, এক সরকারি ভাষা, অভিন্ন সরকারি কর্মচারী-কাঠামো ও মুদ্রা ব্যবস্থার অধীনে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন মুগল সরকারের একটি অংশে অর্থাৎ একটি প্রদেশে পরিণত হয়। শুরুতেই বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলমানরা বাংলায় আসে। তবে মুগল শাসন প্রতিষ্ঠা ও শান্তির সম্ভাবনার ফলে চাকরির সুযোগের আশাও বৃদ্ধি পায়। ফলে উলামা, শিক্ষক, কবি, চিকিৎসক এবং ব্যবসায়ীদের মতো শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনকারী বিদ্যানুরাগী মুসলমানরা বিপুল সংখ্যায় বাংলায় আসেন। শিয়া রাজনৈতিক নেতা, সুবাহদার, দীউয়ান ও অন্যান্যদের সঙ্গে শিয়া উলামা ও পন্ডিতগণ আসেন। কয়েকজন অত্যন্ত নামকরা মুগল সুবাহদার ছিলেন শিয়া। মুর্শিদকুলী খান বস্ত্তত এক শিয়া শাসক-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন যাঁরা প্রতিভাবান ও ধার্মিক শিয়াদের স্বাগত জানাতে ছিলেন সদা-প্রস্ত্তত। সুবাহদার বা অন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাকে নিজেদের স্থায়ী বাসভূমি করেছেন, বা জীবনের কিছু অংশ বাংলায় কাটিয়েছেন এমন বহু ফারসি কবির নাম পাওয়া যায়। ফারসি সরকারি ভাষায় পরিণত হয় এবং এদেশে শুধু ফারসি সাহিত্যই সৃষ্টি হয় নি, স্থানীয় বাংলা ভাষাকেও ফারসি ভাষা প্রভাবিত করে। বাঙালি কবিরা ফারসি বিষয়বস্ত্ত গ্রহণ করেন এবং বহুসংখ্যক ফারসি শব্দ স্থানীয় ভাষায় ঢুকে পড়ে। রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বিভাগ আগের চেয়ে বিস্তৃততর হওয়ায় এবং অর্থ সংক্রান্ত বিবরণ ফারসিতে রক্ষণাবেক্ষণ করার ফলে জমিদার, মুকাদ্দম, পাটোয়ারী, অর্থাৎ রাজস্ব বিভাগের সঙ্গে জড়িত স্থানীয় ব্যক্তিদের ফারসি ভাষা শিখতে হতো। বাংলার সুলতানদের মতো নয়, মুগল সুবাহদারগণ বাংলায় আসতেন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। ফলে স্থানীয় ভাষা শেখার প্রবণতা বা সময় কোনোটাই তাদের ছিল না, যার ফলে দরবারে নিয়োজিত স্থানীয় জমিদারের প্রতিনিধিদের ফারসি ভাষায় দক্ষ হতে হতো। মুগল শাসনামলের প্রথম দিকে রাজস্ব বিভাগের উচ্চতর পদগুলি উত্তর ভারত থেকে আসা খত্রি, লালা ইত্যাদির মতো মুসলমান ও হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে এসব উচ্চ পদ হিন্দুদের হাতে চলে যায়। মুর্শিদকুলী খানের সময় প্রধান কানুনগো ছিলেন দর্পনারায়ণ ও কৃষ্ণনারায়ণ এবং টাকশালের প্রধান ছিলেন রঘুনন্দন। সুজাউদ্দীনের সময় দীউয়ান ছিলেন রায় রায়ান আলম চাঁদ। তিনি উপদেষ্টা পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। আলীবর্দীর সময় জানকীরাম, দুর্লভরাম, রামনারায়ণ, কিরত চাঁদ, উম্মিদ রায়, বীর দত্ত, রামরাম সিংহ ও গোকুল চাঁদ ছিলেন বিশিষ্ট হিন্দু কর্মচারী। সিরাজউদ্দৌলার সময় ছিলেন নন্দকুমার, উমিচাঁদ ও অন্যান্যরা। ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জগৎশেঠের মতো মাড়োয়ারি ব্যাংক-মালিক পরিবারগুলি আসতে থাকে। বর্ধমানের জমিদারের মতো কিছু কিছু জমিদারও আসেন উত্তর ভারত থেকে। ব্যবসা-বাণিজ্যেও বাংলার বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে এবং বাংলা আন্ত:প্রাদেশিক বাণিজ্যে অধিক পরিমাণে অংশ নিতে থাকে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক কার্যক্রমে বাংলার পণ্য পাটনা, আগ্রা, দিল্লি ও মুলতানের বাজারে পৌঁছে এবং সমুদ্র-বাণিজ্য এসব পণ্য পৌঁছে দেয় বালাশোর, কটক, মাদ্রাজ ও অন্যান্য স্থানে।