নাট্যকলা

নাট্যকলা যেকোন ত্রিমাত্রিক আয়তনে এক বা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক অপর এক বা একাধিক ব্যক্তির সামনে কোন ক্রিয়া উপস্থাপনকেই ‘নাট্য’ বলা যেতে পারে। উল্লিখিত উপস্থাপনাটি হতে পারে সম্পূর্ণভাবে পূর্বনির্ধারিত এবং লিখিত পাঠভিত্তিক, অথবা হতে পারে তাৎক্ষণিক উপায়ে মৌখিকভাবে সৃষ্ট। এমনকি এ দুয়ের মধ্যে থাকতে পারে অগণিত বৈচিত্র্যপূর্ণ রীতি-প্রকরণ। নাটক সৃষ্টিতে গঠন-কৌশল বিচারে দ্বন্দ্ব কোন অপরিহার্য উপাদান নয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণে বাংলাদেশের নাট্যরীতির ক্রমবিকাশ বৃহত্তর দক্ষিণ এশীয় নাট্য ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত এবং এর সঙ্গে পরবর্তীতে কিছু মাত্রায় ইউরোপীয় প্রভাবের মিশ্রণ লক্ষণীয়। নাট্যকলার ক্রমবিকাশ তিন ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে: সংস্কৃত ও তদুদ্ভূত নাট্য, দেশজ নাট্য এবং ইউরোপীয় রীতি প্রভাবিত নাট্য।

সংস্কৃত ও তদুদ্ভূত নাট্য প্রাচীন যুগ খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে বাংলার বৃহদংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলে উত্তর গাঙ্গেয় আর্যসংস্কৃতি এ অঞ্চলে প্রবেশ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের কারণে গড়ে ওঠা নগরকেন্দ্রগুলিতে এ সময় শিল্প-সংস্কৃতি ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এর ফলে উল্লিখিত নগরকেন্দ্রগুলিতে ধ্রুপদী সংস্কৃত নাট্যচর্চা বিশেষভাবে বিত্তবান শ্রেণির সাংস্কৃতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুথিগত সাক্ষ্য থেকেও এর জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বাংলার বিখ্যাত বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমী (৬ষ্ঠ শতক) রচিত সংস্কৃত নাটক লোকানন্দ-এর নাম উল্লেখ করা যায়। প্রস্তাবনাসহ এ নাটকটি চার অঙ্কে রচিত। লোকানন্দ সম্পর্কে ই-ৎসিঙ মন্তব্য করেন, ভারতবর্ষের পাঁচটি রাজ্যের সকল মানুষ গীত ও নৃত্য সহযোগে নাটকটি পরিবেশন করেন। এ থেকে নাটকটির জনপ্রিয়তা অনুমেয়।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা অথবা তার অংশবিশেষের সঙ্গে আর্যসংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এ সময় উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধন, কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা, কনৌজরাজ যশোবর্মা এবং কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য বাংলার অঞ্চলবিশেষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। বিখ্যাত সংস্কৃত নাট্যকার হর্ষবধ©র্নর নাগানন্দ এবং যশোবর্মার সভাকবি ভবভূতির মালতীমাধব নাটক এ সময় রচিত হয়। হয়তো রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেই তখন এ সকল নাটক বাংলার প্রশাসনিক নগরকেন্দ্রগুলিতে অভিনীত হয়েছিল। এ ছাড়া কাশ্মীরী কবি কলহন রচিত রাজতরঙ্গিণী থেকে জানা যায় যে, কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় পৌন্ড্রনগরে কার্তিকেয়ের মন্দিরে কমলা নামের সুন্দরী ও দক্ষ নৃত্যশিল্পীর অভিনয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ অভিনয় ভরতমুনিকৃত নাট্যশাস্ত্র (খ্রিষ্টপূর্বাব্দ-খ্রিষ্টীয় ৩য় শতক) অনুসৃত ছিল। পালযুগের নাট্যচর্চা সম্পর্কে যে কয়েকটি পুথিগত সাক্ষ্য মেলে, তন্মধ্যে সতেরো শতকের তিববতি ঐতিহাসিক তারনাথের বিবরণ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য: (বিক্রমপুর) নগরে তিনি (আচার্য অনুপম সাগর) একটি উৎসবে নাট্য প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এর ফলে তিনি সমাধি লাভ করেন এবং উপলব্ধি করেন ইহজগতে সব কিছুই মায়া।

সেন রাজারা সংস্কৃত ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত অভিনয়রীতির ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাজা বিজয়সেন (আনু. ১০৯৬-১১৫৯) এবং ভবদেব ভট্ট (রাজা হরিবর্মার মন্ত্রী) বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে দেবদাসী রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত ঐতিহ্যানুসারে ধ্রুপদী নৃত্য ও গীতে পারদর্শী এ সকল দেবদাসী রাজদরবাদের সভাসদবৃন্দের জন্য এবং মন্দির প্রাঙ্গণে জনগণের জন্য অভিনয় করতেন। এ যুগের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে ‘নট’ (অভিনেতা) নামে একটি পৃথক বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। হলায়ুধ মিশ্র রচিত ঐতিহাসিক কাব্য সেখশুভোদয়া সেন রাজসভায় নট ও নর্তকীর উপস্থিতি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। বিদ্যাপতি রচিত পুরুষপরীক্ষা-য় লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় গন্ধর্ব নামের এক অভিনেতার অভিনয় সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। গোবর্ধন আচার্য রচিত আর্যাসপ্তশতী কাব্যের বিভিন্ন উল্লেখ থেকে সেন রাজদরবারে ধ্রুপদী সংস্কৃত নাট্যচর্চার অস্তিত্ব সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। আর্যাসপ্তশতীর ১৭৪ এবং ৫৩৮ সংখ্যক শ্লোকে ‘অভিনয়’, ‘যবনিকা’, ‘নর্তকী’, ‘নায়ক’, ‘নায়িকা’ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, সেন রাজদরবারে সংস্কৃত নাট্যচর্চার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

লোচন পন্ডিত রচিত সঙ্গীতবিষয়ক রাগতরঙ্গিণী (১১৬০) গ্রন্থে তম্বরুনাটক-এর উল্লেখ রয়েছে। তম্বরুনাটক সম্ভবত ১১৬০-এর পূর্বে রচিত নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কিত কোন গ্রন্থ ছিল, যার অস্তিত্ব আজ আর নেই। কিন্তু এ যুগের সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দম্ (১২শ শতক)। জয়দেব এখানে তৎকালীন জনসমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ উপাখ্যানের বিষয়বস্ত্তটিকে ‘নৃত্তাত্মক প্রবন্ধ’ নামক সংস্কৃত নাট্যকাঠামোর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। ফলে এমন এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীকালে বাংলার দেশজ নাট্যে ‘নাটগীত’ নামক এক জানপদ নাট্যরীতির প্রচলন ঘটায়। গীতগোবিন্দ এবং আর্যাসপ্তশতী লক্ষ্মণসেনের রাজদরবারে দেবদাসী কর্তৃক রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অভিনয়ের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। বারো খন্ডে রচিত গীতগোবিন্দে তিনটি চরিত্রের ( রাধা, কৃষ্ণ ও সখী) সন্নিবেশ করা হয়েছে। এগুলি তিনজন অভিনেত্রী/নৃত্যশিল্পী দ্বারা উপস্থাপন করা যেতে পারে (যেমন মণিপুরী রাসনৃত্যে এখনও করা হয়), কিংবা একজন শিল্পী দ্বারাও উপস্থাপিত হতে পারে। গীতগোবিন্দ উপস্থাপনায়ও অভিনেত্রী/নৃত্যশিল্পিগণ গীতসহযোগে আঙ্গিক অভিনয়যুক্ত নৃত্য পরিবেশন করতেন। দুটি গীতের মাঝে কখনও কখনও সূত্রধারের আবির্ভাব ঘটত বিশেষ কোন অংশ কাব্যে বর্ণনা করার জন্য, যেমন কখনও অভিনীত ক্রিয়ার অংশ বর্ণনার জন্য, কখনও সেই ক্রিয়ার ওপর মন্তব্য করার জন্য, কিংবা চরিত্রদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া অথবা তাদের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করার জন্য। গীতগোবিন্দ উপস্থাপনা রীতির সঙ্গে সংস্কৃত নাট্য উপস্থাপন রীতির বৈশিষ্ট্যগত মিল লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু নেপালি রাজদরবারে অভিনীত সঙ্গীত-নাটকসমূহের উপস্থাপন রীতির সঙ্গেও গীতগোবিন্দ উপস্থাপন রীতির আশ্চর্য মিল রয়েছে। তেরো শতকের কোন এক সময় সাগরনন্দী সংস্কৃত ভাষায় নাটকলক্ষণরত্নকোষ রচনা করেন। এতে একাধিক নাটকের নাম দেখা যায়, যেগুলির কোন পুথিগত অস্তিত্ব আজ আর নেই। কিন্তু রত্নকোষের অস্তিত্ব এবং এতে নাটকের উল্লেখ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে তেরো শতকে বাংলায় সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রচলন ছিল।

তেরো শতকের প্রথমার্ধে তুর্কি আক্রমণের ফলে বাংলায় সংস্কৃত নাট্যচর্চার ধারা ব্যাহত হয়। পরবর্তী বিছুকাল কেবলমাত্র হিন্দু রাজ্যে ও হিন্দু সামন্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধারার চর্চা ক্ষীণ অবস্থায় অব্যাহত থাকে। ষোলো শতকের শেষভাগে ভুলুয়ারাজ লক্ষ্মণমাণিক্য বিখ্যাতবিজয় ও কুবলয়াশ্বচরিত নামে দুটি নাটক রচনা করেন, তাঁর পুত্র অমরমাণিক্য রচনা করেন বৈকুণ্ঠবিজয় এবং তাঁর এক সভাপন্ডিত কবিতার্কিক রচনা করেন কৌতুকরত্নাকর প্রহসন।

চৈতন্যদেবের একজন ঘনিষ্ঠ শিষ্য রূপগোস্বামী তিনটি সংস্কৃত নাটক (বিদগ্ধমাধব- ১৫২৪, ললিতমাধব- ১৫২৯, দানকেলিকৌমুদী- ১৫৪৯) এবং একটি নাট্যশাস্ত্রীয় গ্রন্থ (নাটকচন্দ্রিকা) রচনা করেন। চৈতন্যশিষ্যদের দ্বারা কমপক্ষে আরও তিনটি নাটক রচিত হয়: রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ, কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় এবং গোবিন্দদাসের সঙ্গীতমাধব। রূপগোস্বামী এবং রামানন্দ রায় রচিত নাটকসমূহ সবই কৃষ্ণকাহিনীভিত্তিক। এ সকল নাটকের মধ্যে কেবল জগন্নাথবল্লভ অভিনীত হয়েছে বলে জানা যায়। সতেরো শতকে গোবিন্দদাসের নাটক ছাড়া সবই বাংলায় অনূদিত হয়। এই অনুবাদগুলির কোনটি অভিনীত হয়েছে বলে জানা যায় না।

নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮৩) সংস্কৃত নাটকের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সভাকবি ভারতচন্দ্রের অসমাপ্ত চন্ডী নাটকে (১৭৬০) সংস্কৃত নাট্যকলার উল্লেখযোগ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নাটকটি ‘মহিষাসুর বধ’ শীর্ষক পৌরাণিক উপাখ্যানভিত্তিক। কাব্যাকারে রচিত এ নাটকটির সংলাপদৃষ্টে অনুমিত হয় যে, এটি সম্পূর্ণরূপে গীত-আকারে পরিবেশনের জন্য রচিত, যদিও নাটকটি কখনও অভিনীত হয় নি। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় একই বৈশিষ্ট্যের অপর একটি নাটক বিদ্যানাথ বাচস্পতি রচিত চিত্রযজ্ঞ ১৭৭৭/৭৮ সালে অভিনীত হয়েছিল।

আধুনিক যুগ উনিশ শতকে বেশ কিছু সংস্কৃত নাটক বাংলায় অনূদিত হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল (১৮৪৮) ও শ্রীহর্ষের রত্নাবলী (১৮৪৯) উল্লেখযোগ্য। বাংলার সংস্কৃত পন্ডিতগণ আধুনিক যুগে বেশ কিছু সংস্কৃত নাটক রচনাও করেন। উদাহরণস্বরূপ পঞ্চানন তর্করত্নের অমরমঙ্গল (প্রকাশিত আনু. ১৯১৩), কালীপদ তর্কাচার্যের নলদময়ন্তীয় ও স্যমন্তকোদ্ধার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

সংস্কৃত নাট্য-ঐতিহ্য ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত বাংলা নাটকের জন্মলগ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলায় রচিত প্রথম ট্রাজেডি যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তর কীর্তিবিলাস-এ নান্দী, সূত্রধার ও নটীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত প্রথম মঞ্চায়িত বাংলা নাটক রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত কুলীনকুলসর্বস্ব (রচনা ১৮৫৪, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৫৭) নান্দী, সূত্রধার ও নটী ব্যবহারের কারণে সংস্কৃত ঐতিহ্যের নিকট ঋণী।

ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জিত সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে উনিশ শতকের মধ্যভাগে সংস্কৃত নাট্যরীতি সমসাময়িক সামাজিক বৈশিষ্ট্য চিত্রণের ক্ষেত্রে দুর্বল বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে সংস্কৃত প্রভাবজাত নাট্য বাংলা নাট্য বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় এ সময়ের সাহিত্য জগতের পুরোধা মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) বাংলা নাট্যে ইউরোপীয় নাট্যনির্মাণ কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত আধুনিক নাট্য সৃজনের ক্ষেত্রে সার্থক ভূমিকা পালন করেন।

দেশজ নাট্য সংস্কৃত প্রভাবজাত নাট্য থেকে ভিন্ন দেশজ নাট্যধারা সবসময় জনগণের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এটি তাদের দ্বারাই সৃজিত ও লালিত। তবে সংস্কৃত নাট্যের সূক্ষ্মতর সৃজনশীলতা দ্বারা এটি সমৃদ্ধ হয়েছে। বাংলায় উদ্ভূত সকল প্রকার নাট্যরীতিকে দেশজ নাট্য আখ্যায়িত করা যেতে পারে, যা সাধারণত লোকনাট্য হিসেবেও পরিচিত। দেশজ নাট্যের কলাকুশলিবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন অভিনেতা-অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী, গায়ক-গায়িকা, যন্ত্রশিল্পী এবং পুতুল নাচিয়ে। এঁদের অভিনয় উপস্থাপনায় কেবল গদ্য সংলাপ নয়, বরং তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে নৃত্য, যন্ত্রসঙ্গীত, বচন (সংলাপাত্মক কাব্য/গীত এবং বর্ণনাত্মক গদ্য/কাব্য/গীত)। বাংলাদেশের দেশজ নাট্য বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ আঙ্গিকে বিকশিত হয়েছে, যাকে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: বর্ণনাত্মক, নাটগীত, অধি-ব্যঞ্জনাত্মক এবং শোভাযাত্রামূলক ও তদুদ্ভূত অভিনয় উপস্থাপনা।

বর্ণনাত্মক রীতি বর্ণনাত্মক নাট্যে কথক (গায়েন) একাই ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন চরিত্র উপস্থাপন করেন এবং নাট্যক্রিয়া অভিনয় করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি গদ্য, পদ্য ও গীতের মিশ্রণে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন তাঁর দোহারবৃন্দ, যাঁরা ধুয়া ধরেন এবং বাদ্যযন্ত্র বাজান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কথক গানের সঙ্গে নৃত্যও পরিবেশন করেন। কোন কোন ধর্মীয় অভিনয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি হাতে চামর ব্যবহার করেন। চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এবং বাচনিক অলঙ্কার প্রয়োগ করেন। তাঁর এই রূপদান সার্থক করার জন্য কখনও কখনও তিনি তাঁর মূল পোশাক ইষৎ পরিবর্তন করেন এবং কিছু দ্রব্যসম্ভার (property) ব্যবহার করেন।

চর্যাপদ বাংলায় বর্ণনাত্মক নাট্যের প্রাচীনতম সাক্ষ্য। খ্রিস্টীয় ৯ম-১২শ শতকের মধ্যে রচিত এই পদসমূহে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের ধর্মীয় মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন। সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে নৃত্য, গীত ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে চর্যাপদ উপস্থাপিত হতো। বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গবেষণা নাথপন্থীদের মধ্যে বর্ণনাত্মক রীতির দীর্ঘ ঐতিহ্যের ইঙ্গিত প্রদান করে। এ সকল অভিনয় উপস্থাপনা মৌখিকভাবে সৃষ্ট নাথগীতিকা অবলম্বনে পরিবেশিত হতো। নাথগীতিকায় বিধৃত কাহিনীসমূহকে দুভাগে ভাগ করা যায়: ক. নাথ সিদ্ধাচার্যদের উৎপত্তি এবং পরবর্তীতে গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাঁর গুরু মীননাথকে জাগতিক বাসনার মায়াজাল থেকে উদ্ধার বিষয়ক এবং খ. রানী ময়নামতী ও তৎপুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্র (কিংবা গোপীচন্দ্র) বিষয়ক। ময়নামতী-গোপীচন্দ্র কাহিনীকেন্দ্রিক বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির জন্ম এগারো শতকের কিছু পরেই, যখন এ কাহিনী সমগ্র উত্তর ভারতে ব্যাপক প্রচার লাভ করে। আর গোরক্ষনাথ-মীননাথ বিষয়ক কাহিনীর অভিনয় খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের কোন এক সময় প্রচলিত হয় বলে অনুমান করা হয়। সতেরো শতক কিংবা তার পরে অনুলিখিত ধর্মঠাকুর সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্যকর্ম এবং তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে অনুমান করা হয় যে, বারো শতকে এ সম্প্রদায়ের উৎসব উদ্যাপনকালে মৌখিক কাহিনীভিত্তিক বর্ণনাত্মক অভিনয় অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হতো।

জনগণের মধ্যে এখনও এমন কিছু লোককাহিনী (যেমন: মধুমালার কেচ্ছা, সখীসোনা, মালঞ্চকন্যার কেচ্ছা, শীত-বসন্ত, কাঞ্চনমালা এবং মালতীকুসুমমালা) ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে যেগুলির ভ্রূণ সৃষ্টি হয়েছিল বারো শতক কিংবা তার পূর্বে। এগুলির কাহিনী ধর্মনিরপেক্ষ এবং কিছু কিছু কাহিনী এখনও বাংলাদেশে অভিনীত হয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধে এসব কাহিনীর কিছু সংকলন প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন রায়মিত্রকৃত ঠাকুরমার ঝুলি উল্লেখযোগ্য। মূলত নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য কাহিনী রচিত হয় তাদের সম্মুখে পরিবেশন ও শ্রবণের জন্য, পাঠের জন্য নয়। আর কোন কাহিনী মুখস্থ রাখার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো তাকে ছন্দোবদ্ধ করা। সোমপুর মহাবিহারের ধ্বংসস্তূপ থেকে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সকল ইঙ্গিত থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীনকালে ধর্মনিরপেক্ষ লোককাহিনীসমূহ মৌখিকভাবে অন্ত্যমিলযুক্ত কাব্যরূপে রচিত এবং বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির মাধ্যমে উপস্থাপিত হতো।

বারো শতকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য এবং তেরো শতকে মুসলমান অভ্যুদয়সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে বাংলার জানপদ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে বৌদ্ধধর্ম, নাথপন্থী ও ধর্মঠাকুর পূজারী সম্প্রদায়ের অভিনয় অনুষ্ঠানসমূহের কিছু কিছু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি কর্তৃক আত্তীকৃত হয়, কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং কিছু রূপান্তরিত হয়। অপরদিকে, সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে একাধিক অভিনয় উপস্থাপনা বাংলার লোকনাট্যে যুক্ত হয়। বিষয়বস্ত্তর বিচারে এ সকল অভিনয় উপস্থাপনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: ক. রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আর্য দেব-দেবী ও পৌরাণিক বীরদের কাহিনী; খ. মঙ্গলকাব্যসমূহে বর্ণিত অনার্য দেব-দেবীর স্ত্ততিমূলক কাহিনী এবং গ. ঐতিহ্যবাহী মুসলিম বীর ও সাধু পুরুষদের কাহিনী। এ ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ কাহিনীর ঐতিহ্য পূর্বের ন্যায় অব্যাহত ছিল, যা উপর্যুক্ত তিনটি ধারা দ্বারা অধিকতর পুষ্ট হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ছিল গীতনির্ভর। অতএব, আলোচ্য যুগের সাহিত্য রচনা কেবলমাত্র পঠন ও বিশ্লেষণ নিমিত্তে রচিত সাহিত্য কর্ম নয়, বরং মৌলিক কারণেই তা নাটলিপি হিসেবে গণ্য হওয়ার দাবি রাখে।

প্রধানত শ্রীমদ্ভাগবত অনুসরণে ১৪৭৩-৮০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচিত হয়। এই রচনা মধ্যযুগের ঊষালগ্ন থেকেই কৃষ্ণ বিষয়ক আখ্যানের মৌলিক রচনা অবলম্বনে বর্ণনাত্মক অভিনয় উপস্থাপনার ইঙ্গিত বহন করে। পনেরো শতকের প্রথমার্ধে বাল্মীকিকৃত রামায়ণের অনুবাদ থেকেও সঙ্গত কারণেই অনুমেয় যে, তেরো ও চোদ্দ শতকে মৌখিকভাবে রচিত রামচন্দ্রের কীর্তিগাথা বিষয়ক অভিনয় উপস্থাপনার প্রচলন ঘটেছিল।

ষোলো শতকের শুরুতে চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বাংলার দেশজ নাট্য বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৫৭৬ কিংবা তার কিছু পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ খেতুরের মহোৎসবে লীলাকীর্তন প্রবর্তন করেন। এর স্রষ্টা নরোত্তম দাস রাধা-কৃষ্ণের একেকটি লীলাভিত্তিক বিচ্ছিন্ন পদাবলি সন্নিবেশের মাধ্যমে একটি সঙ্গতিপূর্ণ কাহিনী তৈরি করেন। বাংলায় প্রচলিত বর্ণনাত্মক রীতির মাধ্যমে এ কাহিনী পরিবেশনার প্রয়াসই লীলাকীর্তন। নরোত্তম দাস বাংলার লোকসঙ্গীতের সঙ্গে উত্তর ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের সংশ্লেষ ঘটিয়ে লীলাকীর্তনের অদ্বিতীয় সাঙ্গীতিক ধারা প্রবর্তন করেন।

বিজয় গুপ্ত রচিত পদ্মাপুরাণ (১৪৯৪) এবং বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত মনসাবিজয় (১৪৯৫) পনেরো শতকে সর্পদেবী মনসাকে কেন্দ্র করে বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির অস্তিত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য বহন করে। এ থেকে যথার্থই অনুমিত হয় যে, লিখিত আকারে নাটলিপি রচিত হওয়ার পূর্বে, অর্থাৎ তেরো ও চোদ্দ শতকে বাংলায় মৌখিকভাবে সৃষ্ট কাহিনীসমূহ বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির মাধ্যমে উপস্থাপিত হতো। ষোলো শতক থেকে মনসার কাহিনী অবলম্বনে বেশ কিছু মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। তন্মধ্যে নারায়ণদেব রচিত পদ্মাপুরাণ (ষোলো শতকের প্রথম ভাগ) ও কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল (সতেরো ও আঠারো শতকের সন্ধিকাল) জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ সকল লিখিত রচনা ছাড়াও এ সময়ে মনসামঙ্গল ভিত্তিক বেশ কিছু মৌখিক রচনা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ এখনও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশে রয়ানি গান নামে অভিনীত হয়। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের জানকীনাথকৃত অভিযোজিত রূপ উত্তরবঙ্গে ‘পদ্মাপুরাণ গান’ নামে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

ষোলো শতকে বেশ কিছু চন্ডীমঙ্গল রচিত হওয়ায় এ যুগ চন্ডীমঙ্গলের যুগ হিসেবেও পরিচিত। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত চন্ডীমঙ্গল (আনু. ১৫৫৫-৫৬) সর্বাধিক পরিচিত। কবি এখানে একাধিক ভণিতা ব্যবহার করেছেন যা থেকে স্পষ্টই অনুমেয় যে, তিনি স্বয়ং চন্ডীমঙ্গল পরিবেশন করতেন। তাঁর ব্যবহূত ভণিতা থেকে অভিনয় উপস্থাপনাকালে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে পারদর্শী যন্ত্রিদল (কলন্ত) এবং অভিনেতা (নাটুয়া)-দের সহযোগিতা সম্পর্কেও ধারণা জন্মে। অপর একটি অংশেও সুদক্ষ যন্ত্রিদল ও অভিনেতার সাহায্যে গীত, বাদ্য, নাট্য ও নৃত্য সম্বলিত অভিনয় উপস্থাপনার বর্ণনা রয়েছে। উপর্যুক্ত তথ্যসমূহ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে, ষোলো শতক থেকে চন্ডীমঙ্গল বর্ণনাত্মক রীতিতে পরিবেশিত হয়ে আসছে।

চৈতন্যভাগবত (১৫৩৫-৩৬) কাব্যের আদি খন্ডের দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কিছু উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ষোলো শতকের প্রথমার্ধে মঙ্গলচন্ডীর স্ত্ততিমূলক কাহিনীর বর্ণনাত্মক অভিনয় উপস্থাপনা ‘মঙ্গলচন্ডীর গীত’ প্রচলিত ছিল। উল্লিখিত কাব্যটি আরও প্রমাণ করে যে, একই সময়ে বা তার কিছু পূর্বে মৌখিক রচনাভিত্তিক বর্ণনাত্মক অভিনয় উপস্থাপনা ‘শিবের গীত’ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। গৃহাঙ্গনে একক গায়েন গীত, ডমরুবাদন এবং নৃত্য সহযোগে শিবের গীত পরিবেশন করতেন।

ইউসুফ-জুলেখার (১৩৮৯-১৪১০) আবির্ভাব বাংলা নাট্যে এক নতুন বৈশিষ্ট্য (পারস্য-আরবীয় প্রভাব) আরোপ করে। ১৪৭৪ সালে নবীজী (সঃ)-র জীবনকাহিনী ভিত্তিক চরিতকাব্য রসুলবিজয় রচিত হয়। এখানে হিন্দু পৌরাণিক ঐতিহ্যের সমান্তরাল কাহিনী নির্মাণের মাধ্যমে মুসলমানদের স্বকীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। উল্লিখিত দুটি কাব্যই রচিত হয়েছিল মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়। এরই মধ্য দিয়ে ইসলামি মৌল উপাদান সম্বলিত বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির সূচনা হয়। ষোলো শতক নাগাদ ইসলামি সৃষ্টিতত্ত্ব ও উপকথার ওপর ভিত্তি করে বিপুল সংখ্যক পুথির আবির্ভাব ঘটে। তন্মধ্যে মকতুল হোসেন, কাশেমের লড়াই, কারবালা, জঙ্গনামা ইত্যাদি ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের করুণ মৃত্যু এবং তাঁদের কাল্পনিক সৎ ভাই হানিফার প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। অপর কিছু পুথিতে (রসুলবিজয়, নবীবংশ এবং আমীর হামজা) পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে শুরু করে বিভিন্ন নবী (সঃ)-র জীবনকাহিনী সম্পর্কিত বিবরণ এবং শেষে নবীজী (সঃ)-র জীবন ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। পুথিগুলির রচনাশৈলী থেকে বোঝা যায় যে, এর অধিকাংশই বর্ণনাত্মক অভিনয় রীতির মাধ্যমে পরিবেশিত হতো।

উপর্যুক্ত দুই শ্রেণির পুথি ছাড়াও দেশজ বিষয়বস্ত্ত সম্বলিত তৃতীয় এক শ্রেণির পুথির আবির্ভাব ঘটে। একাধিক মুসলিম পীরের বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনী নিয়ে রচিত এ সকল পুথি অধিকাংশই পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। এ পুথিগুলি একেকজন পীরের (খোয়াজ খিজির, মাদার, গাজী, সত্য এবং মানিক) প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি ও তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা প্রচার করে এবং পীরদের ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে পরম বিশ্বাস জাগিয়ে অবিশ্বাসীদের দুঃসহ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দেয়।

খোয়াজ খিজির প্রথম মুসলিম পীর যাঁর অলৌকিক কীর্তি বর্ণনাত্মক অভিনয় উপস্থাপন (খোয়াজ খিজিরের জারি) এবং শোভাযাত্রামূলক পরিবেশনার ( বেড়া ভাসান) মাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ঐতিহাসিক দলিল-পত্রাদি থেকে জানা যায় যে, বেড়া ভাসান ১৬২৬-২৭ সালে বাংলার মুগল শাসকগোষ্ঠী দ্বারা উদ্যাপিত হয়েছিল। এ থেকে অনুমেয় যে, মধ্যষোলো শতক নাগাদ উৎসবটির অস্তিত্ব ছিল। সতেরো এবং আঠারো শতকে খোয়াজ খিজির ভক্তিবাদ এবং খোয়াজ খিজির মাহাত্ম্যমূলক অভিনয় অনুষ্ঠান জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছিল। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মুগল সুবাদার মাদার পীরের ভক্ত-মুরীদ-অনুরাগীদের পীরের সম্মানে মিছিল করার অনুমতিসূচক যে সনদ প্রদান করেছিলেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্তত ১৬০০ সাল নাগাদ মাদার পীরের মাহাত্ম্য বিষয়ক বর্ণনাত্মক ও শোভাযাত্রামূলক অভিনয় উপস্থাপনা প্রবর্তিত হয়েছিল। তারও পূর্বে মাঘী পুর্ণিমায় মাদার পীরের সম্মানে উৎসব চালু হয়। সম্ভবত পনেরো শতকের প্রথমার্ধে যখন মাদার পীরের ভক্তিবাদ বাংলায় প্রথম প্রচলিত হয় তখনই উল্লিখিত উৎসবের জন্ম। বাংলাদেশে মাদার ভক্তিবাদের যে-সকল অভিনয় উপস্থাপনা বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে তা হলো মাদারিয়া মিছিল (শোভাযাত্রামূলক), মাদার বাঁশের গান (শোভাযাত্রামূলক) এবং মাদার পীরের গান (বর্ণনাত্মক)। এ সকল অভিনয় উপস্থাপনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মাদারিয়া ভক্তিবাদ তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান আত্তীকরণ করেছিল। ঐতিহাসিক বিবরণ (রিসালাত আল সুহাদা, পনেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ), পুথিগত সাক্ষ্য (শেখ ফয়জুল্লাহকৃত গাজীবিজয়, ষোলো শতকের দ্বিতীয় ভাগ), নৃতাত্ত্বিক গবেষণা এবং লোককাহিনী থেকে সুস্পষ্ট যে, পীর-গাজীর সঙ্গে সম্পর্কিত অলৌকিক কাহিনীসমূহ ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের কিছু পরে প্রবর্তিত হয়েছিল। গাজী-ভক্তিবাদ বিষয়ক প্রাচীনতম বর্ণনাত্মক অভিনয় অনুষ্ঠান, যা গাজীর গান নামে আজও বাংলাদেশে প্রচলিত রয়েছে, তা সতেরো শতকের মধ্যভাগ নাগাদ প্রচলিত হয়। সত্যপীরের প্রাচীনতম উল্লেখ দেখা যায় কবি কঙ্ক রচিত বিদ্যাসুন্দর (১৫২০) কাব্যে, কিন্তু সত্যপীরের অলৌকিক কাহিনীসম্বলিত প্রাচীনতম পুথি ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিজ গিরিধর রচনা করেন। অনুমিত হয় যে, সত্যপীরমাহাত্ম্য বিষয়ক মৌখিক রচনাকে কেন্দ্র করে ষোলো শতকের দ্বিতীয় ভাগে সত্যপীরের গানের আবির্ভাব ঘটে। এই অভিনয় উপন্থাপনাটির ব্যাপক প্রচলন ঘটে আঠারো এবং উনিশ শতকে। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে মানিকপীর সংক্রান্ত পুথির প্রমাণ পাওয়া যায় এবং একই শতকে এই পীরমাহাত্ম্য বিষয়ক পুথির আবির্ভাব ঘটে। মানিকপীরের ভক্তিবাদ বিষয়ক বর্ণনাত্মক অভিনয় অনুষ্ঠান মানিকপীরের জারি সম্ভবত মৌখিক রচনার ওপর ভিত্তি করে সতেরো শতকের দ্বিতীয় ভাগে প্রচলিত হয়।

লোককাহিনী ও রূপকথা ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ বর্ণনাত্মক অভিনয় অনুষ্ঠান মধ্যযুগে অব্যাহত থাকে। চৈতন্যভাগবতের সাক্ষ্যমতে ষোলো শতকের প্রথম ভাগে যোগীপালের গীত, ভোগীপালের গীত এবং মহীপালের গীত প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন ঘটে দক্ষিণ-পূর্বের আরাকান রাজ্যে, যেখানে বাহরাম খান (ষোলো শতক) লাইলী-মজনু নামের ফারসি কাব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেন তাঁর লাইলী-মজনু। বাহরাম খানের রচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর অন্তে বিষাদময় বিচ্ছেদ থাকায় এটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দুর্লভ নিদর্শন। আরাকান রাজদরবার মুসলমান কবিদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় আলাওল (আনু. ১৬০৭-১৬৮০) রচনা করেন তাঁর কালজয়ী অবদান পদ্মাবতী (১৬৫১) এবং সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (১৬৫৯-১৬৬৯)। এ রাজসভায় রচিত সকল কাব্যের বৈশিষ্ট্য ধর্মনিরপেক্ষতা এবং কল্পনা প্রবণতা। আরাকান রাজসভার রচনাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এগুলি সবই হিন্দি এবং ফারসি উৎস থেকে উদ্ভূত। ফলে বাংলা নাট্যে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি যুক্ত হয়। এ সকল রচনা বর্ণনাত্মক রীতিতে অভিনীত হয় এবং ধীরে ধীরে বাংলার সকল অঞ্চলের মুসলমান জনগণের অন্তর জয় করে। আঠারো শতকের শেষ নাগাদ মৈমনসিংহ-গীতিকায় সংকলিত কাহিনীসমূহের মৌখিক রচনাভিত্তিক অভিনয় অনুষ্ঠান পালাগান-এর আবির্ভাব ঘটে ময়মনসিংহের হাওর অঞ্চলে।

নাটগীত নাটগীত অভিনয় অনুষ্ঠানে কুশীলবগণ উত্তম পুরুষে চরিত্রাভিনয় করেন এবং অভিনয় চলাকালে সকল শারীরিক ক্রিয়া নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করেন। চরিত্রবৃন্দ তাঁদের বাচিক অভিনয় নিজেরাই গীতের মাধ্যমে পরিবেশন করেন অথবা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণভাবে দোহারবৃন্দের সহযোগিতায় সম্পাদন করেন। চর্যাগীত স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, পালযুগে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে নাটগীত অতি পরিচিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, কাহ্নপা রচিত গীত (চর্যাসংখ্যা ১০)-এ ‘নাচই’ (নাচিতেছে) এবং ‘নড়-পেড়া’ (নটগিরি) শব্দ দুটির ব্যবহার এবং বীণাপা রচিত গীত (চর্যাসংখ্যা ১৭)-এ ‘নাচন্তি’ (নাচেন), ‘গান্তি’ (গান করেন) এবং ‘বুদ্ধ নাটক’ শব্দগুলির ব্যবহার উল্লেখ করা যেতে পারে। তিববতি বৌদ্ধ বিহারের দেয়ালচিত্রে তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যগণ (বীণাপা ও সরহপা) বাদ্যযন্ত্রহাতে চিত্রিত হয়েছেন। অপর তিন সিদ্ধাচার্য (মীনপা, ডোম্বীপা ও জলন্ধরীপা) অঙ্কিত হয়েছেন নৃত্যের ভঙ্গিমায়। নেপালের কাঠমান্ডু উপত্যকায় যে চর্যানৃত্য আজও পরিবেশিত হয় তার সঙ্গে সম্ভবত প্রাচীন বাংলার চর্যানৃত্যের মিল ছিল। উপর্যুক্ত সূত্র এবং তান্ত্রিক পুথিগত সাক্ষ্য (গুহ্যসমাজতন্ত্র) সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, পালযুগের তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে নির্জন স্থানে অথবা মন্দিরে গুহ্য নাটগীত অভিনয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। অনেক ক্ষেত্রে সাধক/যোগী তাঁর সাধিকা/যোগীনীর সঙ্গে একত্রে তান্ত্রিক দেব-দেবীর বেশ ও মুখোশ পরে নৃত্য পরিবেশন করতেন। অপর সাধক/সাধিকা যন্ত্রসঙ্গীত ও চর্যাগীত/দোহা পরিবেশনের মাধ্যমে দোহারবৃন্দের ভূমিকা পালন করতেন। বীণাপা তাঁর বিখ্যাত চর্যাগীতে (চর্যাসংখ্যা ১৭) সম্ভবত এমন একটি নাটগীত অভিনয় উপস্থাপনাকেই ‘বুদ্ধ নাটক’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধ নাটগীতের ঐতিহ্য নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে অব্যাহত থাকে। নাটগীত অভিনয় উপস্থাপনা যোগীর গান এবং যুগী পর্ব আজও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। শেখ ফয়জুল্লাহর গোরক্ষবিজয়, ভীমসেন রায়ের গোর্খবিজয় ও শ্যামদাস সেনের মীনচেতন (ষোলো শতক) কাব্য এবং বিদ্যাপতির গোরক্ষবিজয় (১৪০৩) নাটলিপিটি প্রাচীনকালে নাথপন্থী নাটগীত অভিনয় উপস্থাপনার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বিদ্যাপতির গোরক্ষবিজয়ে গোরক্ষনাথ তাঁর গুরু মীননাথের সম্মুখে মাদলসহ নৃত্য পরিবেশন করেন।

কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণের (১৪১৫-১৪৩৩) ভূমিকায় স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, গৌড়ের মুসলিম রাজসভায় নাটগীত অভিনয় উপস্থাপন সমাদৃত ছিল। মা হুয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তেও (প্রকৃত পক্ষে ইয়েং ইয়াই শেংলান, ১৪০৮-১৪১১) মুসলিম রাজদরবারে নাটগীত পরিবেশনের বর্ণনা আছে। উল্লিখিত চৈনিক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ভোজসভা উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিহিতা সুদক্ষ গায়িকা ও নৃত্যশিল্পিগণ এ সকল নাটগীত পরিবেশন করতেন। আনুমানিক ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রমাণ করে যে, তেরো শতকেই মৌখিক রচনাভিত্তিক নাটগীত জনগণের মধ্যে পরিচিত ছিল। রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই এই তিন চরিত্রসম্বলিত এ সকল অভিনয় উপস্থাপনায় কুশীলবগণ গীত সহযোগে নৃত্য পরিবেশন করতেন। গীতগোবিন্দের ন্যায় এ সকল পরিবেশনা একজন কুশীলব কর্তৃক তিনটি চরিত্রে রূপদানের মাধ্যমে অথবা তিনজন কুশীলবের সাহায্যেও উপস্থাপন করা যেত এবং এগুলি বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা উপলক্ষ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে অভিনীত হতো। চৈতন্যভাগবতের মধ্যখন্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ষোলো শতকের নাটগীত উপস্থাপনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। চৈতন্য ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ অভিনীত এ উপস্থাপনায় রুক্মিণী, রাধা, সুপ্রভা, বড়াই, কোটাল, নারদ প্রভৃতি চরিত্র রূপায়িত করা হয়। এক অংশে রুক্মিণীকে এবং অপর অংশে রাধাকে ঘিরে উপস্থাপনার বিষয়বস্ত্ত রচিত। চৈতন্যের অনুসারী ভক্তবৃন্দ ছিলেন এই উপস্থাপনার দর্শক এবং তাঁরা অভিনয়স্থানের চতুর্দিকে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। সাজঘর ছিল কিছু দূরে অবস্থিত। আলোর উৎস হিসেবে মশাল ব্যবহার করা হয়েছিল। নাটগীত উপস্থাপনকালে একজন কুশীলব মশালহাতে অভিনেতাদের অনুসরণ করেন। ষোলো শতকে বৈষ্ণবদের মধ্যে আরও দুটি নাটগীত অভিনয় উপস্থাপনার উল্লেখ পাওয়া যায়; একটি শ্রীহট্টে (ষোলো শতকের প্রথমার্ধে), যা থেকে ময়মনসিংহের ঘাটু গানের উদ্ভব এবং অপরটি (ষোলো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে) রাধা চরিত্রকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট, যা শেখরী যাত্রা নামে পরিচিত হয়।

অধিব্যঞ্জনাত্মক অভিনয় উপস্থাপনা মুখোশ নৃত্য গম্ভীরা উৎসবে যে মুখোশ নৃত্য দেখা যায়, তার উৎস কোচ নৃগোষ্ঠীর প্রাচীন কৃত্যানুষ্ঠান। খ্রিস্টীয় নবম শতক নাগাদ পূর্ব ভারতীয় তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ কোচ মুখোশ নৃত্য আত্তীকরণ করে তাঁদের নিজস্ব মুখোশ নৃত্যের উদ্ভব ঘটান। বাংলায় চৈত্রসংক্রান্তিতে সাংবৎসরিক উৎসবে এই নৃত্য পরিবেশিত হতো। এই মুখোশ নৃত্য অষ্টমাত্রিকা নৃত্য, মহাকালী প্যায়াখাঁ, দেবী প্যায়াখাঁ (কাঠমান্ডু উপত্যকা, নেপাল) এবং তিববতি বৌদ্ধ মুখোশ নৃত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। বারো শতকের শেষ নাগাদ যখন শৈব তন্ত্র ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ তন্ত্রকে প্রায় আত্তীকরণ করে ফেলেছিল, তখন একই সঙ্গে মহাকালী প্যায়াখাঁ, দেবী প্যায়াখাঁ ইত্যাদি শৈবতান্ত্রিক মুখোশ নৃত্যে রূপান্তরিত হয়। বাংলার শৈবতান্ত্রিক মুখোশ নৃত্য মুসলিম শাসনের কারণে ক্ষয় হলেও নেপালে কিন্তু তা অবক্ষয় থেকে রক্ষা পায়। বাংলায় শৈবতান্ত্রিক মুখোশ নৃত্যের অবশিষ্টাংশ কালী কাচ, মুখো নাচা সং যাত্রা ও গম্ভীরা উৎসবের মধ্যে আজও পরিদৃষ্ট হয়।

পটুয়া গান দুটি তথ্যসূত্র থেকে প্রাচীন বাংলায় পটুয়া গানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায। প্রথমটি বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত (৭ম খ্রিস্টাব্দ) যেখানে যমপট্টিকার এ পরিবেশনা বিবৃত হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি সাঁওতাল পটচিত্র উপস্থাপনা। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট যে যমপট্টিকার বিবরণ দিয়েছেন সেটি হর্ষবর্ধন তাঁর পিতার অসুস্থতার সংবাদ প্রাপ্তির পর রাজধানীতে রাজপ্রাসাদে যাওয়ার পথে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একজন কুশীলব পরিবেশিত এ উপস্থাপনায় ব্যবহূত হয়েছিল যমের চিত্রসম্বলিত একটি পট। বাংলার সঙ্গে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংযোগের কারণে অনুমিত হয় যে, বাণভট্ট উল্লিখিত যমপট্টিকা বাংলায়ও পরিচিত ছিল। সাঁওতাল গোষ্ঠীর মধ্যে পট পরিবেশনের দুটি রীতি বিদ্যমান: একটি সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক (কো রেয়াক কথা) এবং অপরটি মৃত্যুর পর মৃতের পরকালে যাত্রা বিষয়ক (চক্ষুদান পট)। উল্লিখিত পরিবেশনা রীতিদুটি বাংলায় প্রাচীন পটুয়া গানের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মধ্যযুগে রাম, কৃষ্ণ, মনসা ও চন্ডী বিষয়ক পটুয়া গান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। আঠারো শতক নাগাদ মুসলমানদের মধ্যেও এর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে গাজীর পটের মাধ্যমে। পীর গাজীর মাহাত্ম্য বিষয়ক গাজীর পট এখনও বাংলাদেশের কিছু কিছু এলাকায় পরিবেশিত হতে দেখা যায়।

পুতুল নাচ দক্ষিণ এশীয় ঐতিহ্যের একটি অংশ হিসেবে পুতুল নাচ খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শেষ দিকে বাংলায় প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয়। বাংলায় পুতুল নাচের প্রাচীনতম পুথিগত সাক্ষ্য পাওয়া যায় ইউসুফ-জুলেখা কাব্যে। উল্লিখিত তথ্য থেকে এও অনুমেয় যে, এ সকল পুতুল ছিল সুতার দ্বারা পরিচালিত। সম্ভবত দেব-দেবীর কীর্তি-কাহিনী অবলম্বনে মৌখিক রচনার ওপর ভিত্তি করেই এই পুতুল নাচ পরিবেশিত হতো। মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল (১৫১৫-৫৬) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যচরিতামৃত (আনু. ১৫৬০-৮০) সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ষোলো শতকে বাংলায় পুতুল নাচ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তৎকালীন দেব-দেবীর জনপ্রিয়তা থেকে অনুমান করা যায় যে, ষোলো শতকীয় পুতুল নাচ উপস্থাপনা ছিল কৃষ্ণ, রাম, মনসা, চন্ডী ও চৈতন্য বিষয়ক। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত সকল পুতুল নাচই লৌকিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত, দেবদেবীর কাহিনীভিত্তিক পুতুলনাচ এখন বিরল। বাংলায় প্রচলিত পুতুলনাচে সম্ভবত ইসলাম ধর্মীয় বিষয় কখনোই অনুপ্রবেশ করে নি।

শোভাযাত্রামূলক অভিনয় নির্দিষ্ট কোন সম্প্রদায়ের অনুসারীরা তাঁদের দেবতুল্য সম্প্রদায় অধিকর্তার মাহাত্ম্য ও ক্ষমতা প্রচারের নিমিত্তে বাদ্য, নৃত্য, গীত এবং সচল যানের উপর স্থাপিত ‘ট্যাবলো’ (নীরব ও নিশ্চল কুশীলব কর্তৃক রূপায়িত দৃশ্য) সহযোগে যে শোভাযাত্রার আয়োজন করে তার এবং তদুদ্ভূত উপস্থাপনাসমূহের বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার দেশজ নাট্যের ইতিহাস নিবিড়ভাবে জড়িত। কারণ এই রীতির উপস্থাপনাসমূহে পূর্বে আলোচিত তিন রীতির উপস্থাপনার সম্মিলিত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। ফলস্বরূপ, বাংলার জাতীয় নাট্য যাত্রার উদ্ভব ঘটে। ফা-হিয়েন দক্ষিণ এশিয়া ভ্রমণের সময় (৩৯৯-৪১৪) যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তা থেকে জানা যায় যে, তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের আট তারিখে পাটলীপুত্রে এক জনপ্রিয় বৌদ্ধ উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। এই উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রায় বৌদ্ধ মূর্তি সম্বলিত রথ ব্যবহূত হতো। এই রথ পাটলীপুত্রের রাস্তায় গায়ক ও বাদকদের পরিবেশনা সহযোগে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো। হিউয়েন সাঙ একই ধরনের উৎসব কনৌজ এবং এলাহাবাদেও দেখেছিলেন। হর্ষবর্ধন দেবরাজ ইন্দ্রের বেশে এবং তাঁর মিত্র ভাস্করবর্মা ব্রহ্মার বেশে এ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রতিদিন জাঁকজমকপূর্ণভাবে নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হতো। সাত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ই-ৎসিঙ বাংলার সমতট রাজ্যে (বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল) একই ধরনের শোভাযাত্রার বিবরণ রেখে গেছেন। এ সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ স্পষ্টতই ইঙ্গিত করে যে, সপ্তম শতকে বাংলায় বৌদ্ধ শোভাযাত্রামূলক অভিনয় উপস্থাপনার প্রচলন ছিল। সেখানে দেবতার মূর্তিযুক্ত রথ থাকত এবং গীত, নৃত্য, যন্ত্রসঙ্গীত ও চরিত্রাভিনয় যুক্ত ছিল। এ সকল শোভাযাত্রার শেষে বৌদ্ধ বিহারে মুখোশ নৃত্য ও বর্ণনাত্মক অভিনয় উপস্থাপনা পরিবেশিত হতো। নেপালে মৎসেন্দ্রনাথ যাত্রার ইতিহাস থেকে সহজেই অনুমেয় যে, বাংলার নাথপন্থীরা দশ অথবা এগারো শতক নাগাদ তাঁদের নিজস্ব শোভাযাত্রার প্রচলন করেন।

বারো শতকের প্রথম দিকে শোভাযাত্রামূলক উপস্থাপনাসমূহ ধর্মঠাকুর পূজারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মঠাকুর বিষয়ক সাহিত্যকর্ম ও ধর্মঠাকুর পূজারীদের মধ্যে প্রচলিত কৃত্য অনুষ্ঠান থেকে ধারণা হয় যে, বারো শতকে এই সম্প্রদায় ধর্মীয় উৎসবের ( গাজন) আয়োজন করত এবং এর অন্তর্গত ছিল শোভাযাত্রামূলক উপস্থাপনা। এ সকল শোভাযাত্রার শুরুতে থাকত সোনালি পালকিতে স্থাপিত ধর্মঠাকুরের পাদুকা এবং তার পেছনে থাকত বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য ও গীত পরিবেশনরত ধর্মঠাকুরের অনুগামীরা। এ সকল শোভাযাত্রায় সঙের উপস্থিতি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মুখোশ পরে (অথবা মুখোশ সদৃশ রঙ মেখে) এবং পৌরাণিক চরিত্রের সাজে পোশাক পড়ে সঙ ধর্মের গাজনে অংশগ্রহণ করত, আজও যেমন করে। প্রাচীনকালের শোভাযাত্রায় সঙ সম্ভবত নৃত্যের মাধ্যমে পৌরাণিক কোন দৃশ্য উপস্থাপন করত। ধর্মঠাকুরের মন্দির থেকে এ সকল শোভাযাত্রা শুরু হতো এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে ফিরে আসত মন্দিরে। সেখানে ধর্মঠাকুরের উদ্দেশে বর্ণনাত্মক অভিনয় উপস্থাপনা ও মুখোশ নৃত্য পরিবেশিত হতো। বারো শতকের শেষ নাগাদ শৈবতন্ত্রের অনুসারীরা বৌদ্ধতন্ত্র ও ধর্মঠাকুরের অনুসারিবৃন্দের শোভাযাত্রামূলক অভিনয় উপস্থাপনা আত্তীকরণ করে নেয়। বৎসরান্তে চৈত্রসংক্রান্তি উৎসবে শৈবতন্ত্র অনুসারীদের শোভাযাত্রা বের হতো। এই শোভাযাত্রার অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেব-দেবী, পৌরাণিক বীর, জীবজন্তু ও ভূত-প্রেতের সাজে আবির্ভূত হয়ে শিবের অনুসারিগণ গীত ও বাদ্য সহযোগে নৃত্য পরিবেশন করতেন। এলাকার শিবমন্দির থেকে যাত্রা শুরু করে এ সকল শোভাযাত্রা পার্শ্ববর্তী এলাকা প্রদক্ষিণ করত এবং শেষে আবার ফিরে আসত মন্দিরে। মন্দির প্রাঙ্গণে সন্ধ্যায় শুরু হতো কৃত্যানুষ্ঠান ও মুখোশ নৃত্য এবং রাতভর তা চলত। প্রাচীন কালের এ সকল অভিনয় উপস্থাপনার অবশিষ্টাংশ আজও শিবের গাজন, নীলের গাজন, সঙযাত্রা, অষ্টক যাত্রা ও অন্যান্য শোভাযাত্রায় দৃষ্ট হয়।

সম্ভবত চৌদ্দ শতকে শাক্ত ধর্মের অনুসারিগণ শোভাযাত্রামূলক অভিনয় উপস্থাপনা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কালিকাপুরাণ অনুযায়ী শারদীয়া দুর্গোৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটবে দশম দিনে বিসর্জনের শোভাযাত্রার মাধ্যমে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে গীতকুশলী কুমারী ও বারাঙ্গনারা, নট এবং যন্ত্রিদল। অন্যরা রঙ-বেরঙের পতাকা বহন করবে এবং খৈ, ফুল, ধুলা আর কাঁদা ছড়াবে। বলা হয়েছে যে, কামলীলা প্রদর্শনে দেবী প্রীত হন। নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে অনুমেয় যে, মধ্যযুগের শাক্তশোভাযাত্রা শেষে মন্দির প্রাঙ্গণে কোন এক ধরনের অভিনয় উপস্থাপনার আয়োজন করা হতো। পনেরো-ষোলো শতকে রচিত বামাকেশ্বরতন্ত্রে দেবী ভগবতীর সম্মানে বছরে ১৬টি শোভাযাত্রার বিধান সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

ষোলো শতক নাগাদ বৈষ্ণবদের মধ্যেও শোভাযাত্রামূলক অভিনয় উপস্থাপনা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ সময়ের বিখ্যাত স্মার্ত পন্ডিত রঘুনন্দন বিষ্ণুর সম্মানে বছরে ১২টি শোভাযাত্রা আয়োজনের বিধান চালু করেন। বৈষ্ণব শোভাযাত্রামূলক অভিনয় উপস্থাপনায় ধীরে ধীরে সংযুক্ত হয় রথের উপর স্থাপিত বৈষ্ণব পুরাণাদির গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যসম্বলিত ট্যাবলো। ভক্তগণ এই রথ টেনে বৈষ্ণব অধ্যুষিত এলাকা প্রদক্ষিণ করতেন। ব্যাপক জনসমর্থন অর্জনের জন্য চৈতন্য স্বয়ং শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিলেন। তাঁর অনুসারীদের নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহযোগে এ সকল শোভাযাত্রা সংকীর্তন নামে পরিচিত ছিল। এমন একটি সার্থক নগর সংকীর্তনের কথা বর্ণিত হয়েছে চৈতন্যভাগবতে। সেখানে নবদ্বীপের কাজীর আবাস ঘেরাও করে তাঁকে জনগণের দাবি মানতে বাধ্য করা হয়েছিল। বাংলাদেশে বৈষ্ণব শোভাযাত্রা এখনও প্রচলিত। উদাহরণস্বরূপ ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিল (১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত) এবং টাঙ্গাইল জেলার পাতরাইলে অনুষ্ঠিত নৌকাবিলাস মিছিলের কথা উল্লেখ করা যায়।

শোভাযাত্রা উপস্থাপনার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে বৈষ্ণবদের, বিশেষত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের হাতে। পুরীতে বসবাসকালে চৈতন্য ও তাঁর অনুসারিগণ এক ধরনের নাট্য জনপ্রিয় করে তোলেন, যাকে ‘পরিবেশ নাট্য’ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা, ১৫ পরিচ্ছেদে বিবৃত এ ধরনের এক পরিবেশ নাট্যে চৈতন্য এবং তাঁর অনুগামিগণ হনুমান ও তাঁর বানরবাহিনীর সাজে উৎসব স্থলে উপস্থিত হন, যেখানে পূর্বেই লঙ্কার দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। সেখানে পৌঁছে তাঁরা রামায়ণের একটি অংশ (লঙ্কার দুর্গ আক্রমণ ও ধ্বংস) অভিনয় করেন। এ ধরনের আরও কিছু নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দের শৈশব বর্ণনায়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে নিত্যানন্দের বন্ধুগণ রাম ও কৃষ্ণ বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনী অভিনয় করেন বলে জানা যায়। চৈতন্যের মৃত্যুর পরও পরিবেশ নাট্য প্রচলিত ছিল। একটি পুকুরের মধ্যে মাচা তৈরি করে কালীয়দমন লীলা অভিনীত হয়েছিল বলে জানা যায়। সম্ভবত চৈতন্যের জীবদ্দশায় পরিবেশ ও শোভাযাত্রামূলক নাট্য একত্রে পরিবেশনের রীতি চালু হয়, যার অবশিষ্টাংশ বাংলাদেশের পাতরাইল গ্রামে অনুষ্ঠিত নৌকাবিলাস মিছিলে দেখা যায়। একই ধরনের নাট্যাভিনয় সম্ভবত শাক্তধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। চন্ডীমঙ্গলের বিষয়বস্ত্ত নিয়ে তাঁরা যে শোভাযাত্রাযুক্ত পরিবেশ নাট্য উপস্থাপন করতেন তার নাম ছিল চন্ডীযাত্রা। এসকল শোভাযাত্রাযুক্ত পরিবেশ নাট্যের মূল বৈশিষ্ট্য হলো: ভিন্নভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে নাট্যদৃশ্যের প্রয়োজনে সৃষ্ট অভিনয়স্থলে একেকটি দৃশ্যের অভিনয় এবং অভিনেতাদের এক অভিনয়স্থল থেকে অন্য অভিনয়স্থলে গমনের সময় দর্শকবৃন্দের অনুসরণ। সাধারণত ধর্মীয় উৎসব কিম্বা মেলায় এ সকল শোভাযাত্রাযুক্ত পরিবেশ নাট্য অভিনীত হতো। এভাবেই মধ্যযুগের অন্তিমলগ্নে প্রাচীন কালের বৌদ্ধ-নাথ ধর্মসম্প্রদায়ের শোভাযাত্রা (যার শেষে মন্দিরে/বিহারে বর্ণনাত্মক নাট্য ও মুখোশ নৃত্য পরিবেশিত হতো) বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রাযুক্ত পরিবেশ নাট্যে (শোভাযাত্রাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশে দৃশ্যবিশেষের অভিনয়) রূপান্তরিত হয়। বিবর্তনের এই দুই প্রান্তের যোগসূত্র ছিল শৈব তান্ত্রিক ও শাক্ত সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রা রীতি।

আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে পেশাদার অভিনয় দল বিভিন্ন ধরনের কৃষ্ণলীলা অভিনয় শুরু করে। এ অভিনয় কোন প্রাকৃতিক পরিবেশে নয় বরং নাটমন্ডপ, গৃহাঙ্গন কিংবা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত মাঠে কোন ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে কিংবা আয়োজকদের ইচ্ছানুসারে যে-কোনো দিন অনুষ্ঠিত হতো। সাধারণত ‘কালীয়দমন যাত্রা’ নামে পরিচিত এ সকল কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাট্যাভিনয় নবদ্বীপের রাজসভার সংস্কৃত নাট্য দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কালীয়দমন যাত্রা ছিল মুখ্যত গীতাশ্রয়ী। দলের অধিকারী বৃন্দা (রাধার সখী) অথবা মুনি গোঁসাই (নারদ) চরিত্রে অভিনয় করতেন এবং সূত্রধারের ন্যায় তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট গদ্যে অথবা পূর্বে রচিত পদ্যে/গীতে অংশবিশেষ বর্ণনার মাধ্যমে সমগ্র নাট্যক্রিয়া পরিচালনা করতেন। নাট্যের অপর অংশ অভিনীত হতো তাঁর ও অন্যান্য চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে। সম্ভবত শিশুরাম অধিকারী (আনু. ১৮শ শতক) ছিলেন এই অভিনয় উপস্থাপনা রীতির পথিকৃৎ। কালীয়দমন যাত্রার সঙ্গে একই সময়ে বাংলায় অপর কিছু অভিনয় উপস্থাপনা বিদ্যমান ছিল, যার সঙ্গে কালীয়দমনের কাঠামোগত সাদৃশ্য থাকলেও বিষয়বস্ত্তগত পার্থক্য ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চৈতন্যযাত্রা (চৈতন্যের জীবন অবলম্বনে), চন্ডীযাত্রা (চন্ডীমঙ্গল অবলম্বনে) এবং রামযাত্রা (রামায়ণ অবলম্বনে)। উনিশ শতকের প্রথম দিকে আবির্ভাব ঘটে ভাসানযাত্রার (মনসামঙ্গল অবলম্বনে)। মধ্যযুগের শোভাযাত্রাযুক্ত পরিবেশ নাট্যের ঐতিহ্য তখনও অব্যাহত ছিল রাসযাত্রায়, যার বিষয়বস্ত্ত ছিল কৃষ্ণ ও গোপীদের রাসনৃত্য।

আঠারো শতকের চল্লিশের দশকে কালীয়দমন যাত্রা জনপ্রিয়তা হারায়। এর পরিবর্তে আবির্ভূত হয় কৃষ্ণযাত্রা, যা এখনও বাংলাদেশে প্রচলিত। কালীয়দমন যাত্রা এবং কৃষ্ণযাত্রা উভয়ই কৃষ্ণলীলা বিষয়ক হলেও পার্থক্য এই যে, কালীয়দমন যাত্রার অধিকারী-কথিত বর্ণনার পরিবর্তে কৃষ্ণযাত্রা সম্পূর্ণই সংলাপাত্মক এবং এর অধিকাংশই গদ্যে রচিত। একই ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন দেখা যায় চন্ডীযাত্রা এবং ভাসানযাত্রায়। কৃষ্ণযাত্রার জনপ্রিয়তা বিশ শতকের প্রথম দিকে লোপ পায়, কিন্তু ভাসানযাত্রার পরিবর্তিত রূপ এখনও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি হিন্দু সমাজে, বিশেষত কলকাতার মতো শহরাঞ্চলে, গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। এর ফলে অপার্থিবের পরিবর্তে পার্থিব মূল্যবোধ এবং দেশজ ঐতিহ্যের পরিবর্তে ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা ব্যাপকভাবে প্রবেশ করতে শুরু করে। উল্লিখিত পরিবর্তনের প্রভাবে উনিশ শতকের বিশের দশকে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দেশজ নাট্যে আবির্ভাব ঘটে ‘নতুন যাত্রা’র। কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গে এর কাঠামোগত মিল থাকলেও উদ্দেশ্য ধর্মীয় ভক্তি জাগরণ নয়, কেবল বিনোদন; বিষয়বস্ত্তর দিক থেকেও অমিল ব্যাপক। কারণ নতুন যাত্রা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে অভিনীত হলেও এর গুরুত্ব ছিল দেবভক্তিতে নয়, বরং মানবিক আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টিতে। বিদ্যাসুন্দরের মতো নতুন যাত্রায় বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেম মুখ্য বিষয়বস্ত্ততে পরিণত হয় এবং দেবলীলা উপলক্ষ মাত্র হয়ে যায়। নতুন যাত্রা পেশাদার দল কর্তৃক অভিনীত হতো। তন্মধ্যে সবচেয়ে অধিক খ্যাতি অর্জন করেছিল গোপাল উড়ের (১৮১৯-১৮৫৯) দল। উনিশ শতকের ষাটের দশকে নতুন যাত্রার রমরমা বাজার শেষ হয়ে গেলে ‘গীতাভিনয়’ কলকাতার দর্শকদের মন জয় করে নেয়। কৃষ্ণযাত্রার ভক্তি, নতুন যাত্রার আনন্দ এবং ইউরোপীয় রীতিপ্রভাবিত বাংলা নাটকের করুণ রস এই তিন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট গীতাভিনয় ধীরে ধীরে নৃত্য ও গীতের বাহুল্য হ্রাস করে এবং তার বদলে গদ্য সংলাপের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। প্লট নির্মাণের ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে ইউরোপীয় নাট্যের দ্বন্দ্ব-নির্ভর কৌশল অনুপ্রবেশ করে। তবে গীতাভিনয়ের বিষয়বস্ত্ত সংগৃহীত হয় হিন্দু পুরাণ থেকে।

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে নব্য হিন্দু আন্দোলনের কারণে ক্ষণিকের জন্য হলেও বাঙালি হিন্দু সমাজে দেশজ ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে পুরাণাশ্রয়ী এবং ধর্মীয় প্রেরণা সঞ্চারে সক্ষম অভিনয় উপস্থাপনার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় মূলত মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গীতাভিনয় প্রভাবিত নতুন যাত্রার সংস্কারকৃত রূপ ‘পৌরাণিক যাত্রা’ নামে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই পৌরাণিক যাত্রার বিষয়বস্ত্ত মুখ্যত রামায়ণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও হরিবংশ থেকে আহূত।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে বাংলার সামাজিক জীবনে লক্ষ্য করা যায় জাতীয় পরিচয়কে কেন্দ্র করে জাগতিক জীবন সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হতে। দেশজ নাট্যে এর প্রতিফলন ঘটে ‘ঐতিহাসিক যাত্রা’ ও ‘স্বদেশী যাত্রা’র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। ঐতিহাসিক যাত্রার বিষয়বস্ত্ত আধা-ঐতিহাসিক কাহিনী থেকে সংগৃহীত। স্বদেশী যাত্রা সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় (যেমন ঔপনিবেশিক শোষণ, দেশাত্মবোধ, উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন, জমিদারি শোষণ ইত্যাদি) উত্থাপন করেছে। অভিনেতা-পরিচালক মুকুন্দদাসের (১৮৭৮-১৯৩৪) তত্ত্বাবধানে স্বদেশী যাত্রা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিল। তাঁর সাফল্যে ভীত ঔপনিবেশিক সরকার তাঁর মাতৃপূজা (১৯০৫) নাটকটি নিষিদ্ধ ঘোষণা ছাড়াও তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিল।

বিশ শতকের বিশের দশক থেকে যাত্রা রাজনৈতিক অঙ্গনের ক্রমবর্ধমান সংকট প্রতিফলনে ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক বিষয় থেকে নিজেকে দূুরে সরিয়ে এ সময় যাত্রা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ের নিরাপদ দূরত্বে আশ্রয় নেয়। বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে যাত্রায় সামাজিক জীবনের দ্বন্দ্ব উপস্থাপনের প্রবণতা জন্মে। ‘সামাজিক যাত্রা’ নামে খ্যাত এ সকল পালায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক উত্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু বিষয়টির সামাজিক বিশ্লেষণের পরিবর্তে আবেগ প্রবণতাই সমধিক লক্ষণীয়। বর্তমানে যাত্রার মৌল আবেদন অনেকটা হ্রাস পাওয়ায় জনগণের আগ্রহ সঞ্চারের জন্য যৌন আবেদনমূলক নৃত্যগীতাদির অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

উনিশ ও বিশ শতকে ইসলামি নাট্যরীতির মধ্যে কোন গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। আনুমানিক ১৮০০ সাল নাগাদ মাদার পীরের অনুসারীদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে পীরের অনুরাগীদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। ফরায়েজী আন্দোলনের (১৮১৮-১৯ শতকের ষাটের দশক) ফলে খোয়াজ খিজিরের জনপ্রিয়তাও হ্রাস পায় এবং এ দু’পীরের ভক্তিবাদের সঙ্গে জড়িত সকল নাট্যাভিনয় অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। অপর তিন পীরের সঙ্গে জড়িত নাট্যাভিনয় সে সকল প্রান্তিক অঞ্চলে টিকে যায় যেখানে ফরায়েজী আন্দোলনের প্রকোপ ছিল ক্ষীণ অথবা পীরদের প্রভাব ছিল প্রবলতর। এ কারণেই গাজী পীর সংক্রান্ত নাট্যাভিনয় টিকে আছে সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে, সত্যপীর সংক্রান্ত নাট্যাভিনয় আছে দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলে এবং মানিকপীরের কাহিনীভিত্তিক নাট্যাভিনয় আছে খুলনা ও যশোর অঞ্চলে। এ তিন পীরের অনুসারিগণ যাত্রার ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রভাবে উনিশ শতকের মধ্যভাগে গাজীর গান থেকে গাজীর যাত্রা, সত্যপীরের গান থেকে সত্যপীরের যাত্রা এবং মানিকপীরের জারি থেকে মানিক যাত্রার বিবর্তন ঘটান।

ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত নাট্য ১৭৫৭ থেকে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি সমাজে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়, যা বাংলার সকল ক্ষেত্রে বিশেষত জ্ঞানচর্চায় গুণগত পরিবর্তন আনে। এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শহুরে ও গ্রামীণ সংস্কৃতির পৃথকীকরণ লক্ষ্য করা যায়। অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠী দ্বারা সৃষ্ট শহুরে উচ্চবিত্তের সংস্কৃতি ইউরোপীয় আদলে গড়ে ওঠে। প্রবল জীবনী শক্তির অধিকারী এই শহুরে ইউরো-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি এবং তার ফসল ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত নাট্যচর্চা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে বটে, কিন্তু একই সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও তাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় হারিয়ে ফেলে। অপরদিকে গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত দেশজ নাট্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশ শতকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়। ফলে দেশজ নাট্যের অনেক রীতির ভেতর ফসিলীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এর পাশাপাশি ইউরো-প্রভাবিত নাট্যচর্চা বেগবান হয়, কারণ এর সঙ্গে যুক্ত হন মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রা দ্বারা পুষ্ট শহুরে বুদ্ধিজীবীরা।

ইউরো-প্রভাবিত নাট্যচর্চার প্রবর্তন জানামতে, বাংলার সর্বপ্রথম ইংরেজ নাট্যশালা দ্য প্লে হাউস (বা দ্য থিয়েটার) ১৭৫৩ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা নগরী আক্রান্ত হলে তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৭৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে দ্য নিউ প্লে হাউস (দ্য ক্যালকাটা থিয়েটার)। ১৮০৮ সালে বিলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এ মঞ্চে মঞ্চস্থ হয় শেক্সপীয়র, ম্যাসিঞ্জার, কংগ্রিভ, শেরিডান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় নাট্যকারদের নাটক। প্রথম অবস্থায় নারী চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করতেন। কিন্তু শীঘ্রই এ রীতির পরিসমাপ্তি ঘটে এবং নারীশিল্পীরা অভিনয় শুরু করেন। একে একে অন্যান্য নাট্যশালাও প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। তন্মধ্যে চৌরঙ্গি থিয়েটার (১৮১৩-৩৯) এবং সাঁ সুসি থিয়েটার (১৮৩৯-১৮৪৯) ব্যাপক পরিচিতি লাভে সমর্থ হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরই একমাত্র বাঙালি ব্যক্তিত্ব যিনি চৌরঙ্গি থিয়েটারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন এবং পরে তিনি এর মালিকানাস্বত্ব ক্রয় করেন। অবশ্য চৌরঙ্গি থিয়েটার পুড়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি ইংরেজ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এখানে মঞ্চস্থ হয় শেরিডান, গোল্ডস্মিথ ও শেক্সপীয়রের নাটকসহ তৎকালীন লন্ডনের অন্যান্য জনপ্রিয় ইংরেজি নাটক। এগুলির অভিনেতা, কলাকুশলী সকলেই ছিলেন ইংরেজ। সাঁ সুসি থিয়েটারের সঙ্গে বেশ কয়েকজন বাঙালি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং একজন বাঙালি অভিনেতা ওথেলো নাটকে (১৮৪৮) নাম ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। এ মঞ্চেও শুধু ইংরেজি নাটকই মঞ্চস্থ হতো। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত ইংরেজি থিয়েটারের এই ধারা অব্যাহত ছিল, যদিও স্থানীয় বাংলা নাটক উদ্ভাবনের পর থেকে সেগুলির গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে।

অনুকরণ, আত্তীকরণ ও গঠন হেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৭) নামক জনৈক রুশদেশীয় সঙ্গীতশিল্পী, ভাষাবিদ ও পর্যটক ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর ইউরোপীয় রীতিতে প্রসেনিয়াম মঞ্চে সম্পূর্ণ স্থানীয় কলাকুশলী (নারী ও পুরুষ) সমবায়ে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রচিত নাটক মঞ্চস্থ করেন। এটি ছিল রিচার্ড জড্রেলের প্রহসন দ্য ডিসগাইজ-এর অনুবাদ এবং ২৫ ডোমতলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রিট) বেঙ্গলী থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। লেবেদেফ নিজেই তা অনুবাদ করেন। এ নাটকের প্রদর্শনীতে প্রবেশমূল্য অনেক বেশি থাকলেও নাট্যশালা দর্শকে পূর্ণ থাকত। এ থেকে নাট্য সম্পর্কে বাঙালি দর্শকদের আগ্রহের কথা জানা যায়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজ ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ইউরোপীয় নাট্যচর্চা ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্কুল ও কলেজে প্রবর্তিত নতুন শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শেক্সপীয়র অনুসরণযোগ্য আদর্শরূপে গৃহীত হয়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে কিছু বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের ফলে ইউরোপীয় নাট্যরীতি আধুনিক রীতি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ফলস্বরূপ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রভাবশালী জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বেশ কিছু ব্যক্তিগত নাট্যশালা। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বেলগাছিয়া থিয়েটার (১৮৫৮-৬১) যা বাঙালিদের স্থায়ী ও আধুনিক মঞ্চ নির্মাণ প্রক্রিয়ার প্রথম সার্থক প্রয়াস। পাইকপাড়ার জমিদাররা তাঁদের বেলগাছিয়াস্থ বাগানবাড়িতে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে এই নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই নাট্যশালার অর্কেস্ট্রা, মঞ্চ দৃশ্যাবলি, গ্যাস ও লাইম লাইটের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাদি ছিল চোখে পড়ার মতো।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপীয় নাট্য নির্মাণ কৌশলের কেবল অনুকরণ নয়, বরং তা আত্তীকরণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সংস্কৃত নাটকের প্রাধান্য লক্ষণীয়, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ইউরোপীয় নাট্যনির্মাণ কৌশল সাফল্যের সঙ্গে আত্তীকরণের ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভবিষ্যৎ নাট্যকারদের পথ প্রদর্শন করেন। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে শর্মিষ্ঠা (প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৫৯ সালে বেলগাছিয়া থিয়েটারে এবং এর মাধ্যমে তিনি নাট্য জগতে সর্বপ্রথম আবির্ভূত হন), পদ্মাবতী (প্রকাশিত ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬৫), ঐতিহাসিক ট্রাজেডি কৃষ্ণকুমারী (প্রকাশিত ১৮৬১, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬৭) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন রচিত প্রহসনগুলি তাঁর অসাধারণ প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। এগুলির ভাষা সরল, অন্তর্গত ব্যঙ্গবাক্য অতি ধারাল ও যুক্তিযুক্ত এবং এতে চরিত্রসমূহ এমন চমৎকার দক্ষতায় চিত্রিত যে সকলেই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। একেই কি বলে সভ্যতা (প্রকাশিত ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬৫) প্রহসনে তিনি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত অতি আধুনিক যুব সম্প্রদায়ের জীবনাচরণকে তীব্র বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেছেন। তাঁর আরেকটি সার্থক প্রহসন বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (প্রকাশিত ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬৭)। সমাজের ভাল মানুষের মুখোশ অাঁটা প্রভাবশালী শ্রেণির ভন্ডামি ও অসাধুতার স্বরূপ উন্মোচনই ছিল এর উদ্দেশ্য। দুর্ভাগ্যবশত তিনি যে সংস্কৃত নাটক থেকে বাংলা নাটককে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, সেই সংস্কৃত নাটক তাঁর শেষ নাটক মায়াকাননের (১৮৭৪) ওপর পুনরায় প্রভাব বিস্তার করে।

মধুসূদনের সমসাময়িক দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) নীলদর্পণ (প্রকাশিত ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬১) নাটকে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৎকালীন বাংলার গ্রামাঞ্চলে ইংরেজ নীলকর ও তাদের নির্মম অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন। বহুজনের বিবেচনায় নীলদর্পণ প্রতিবাদের এক বলিষ্ঠ নাটক। এটি মেলোড্রামার অন্তর্গত হলেও সমকালীন সামাজিক বাস্তবতার চিত্র এখানে এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে, তা তৎকালীন শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের নিকট অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যদিও দীনবন্ধু আরও কয়েকটি নাটক রচনা করেছিলেন, কিন্তু বিয়ে পাগলা বুড় (১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬) এবং জামাই বারিক (১৮৭১) প্রহসনগুলির জন্য তিনি হাসির জাদুকর হিসেবে পরিচিত।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রবর্তন দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকটি মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর বাংলার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় ন্যাশনাল থিয়েটার উদ্বোধিত হলে সৃষ্টি হয় এক নতুন ইতিহাস। বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের (১৮৬০-১৮৭২) সঙ্গে যুক্ত একদল নাট্যপ্রেমিক যুবকের উদ্যোগে কলকাতার একটি বাসভবন প্রাঙ্গণে অস্থায়িভাবে এটি নির্মিত হয়। উল্লিখিত যুবকদের কয়েকজন পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে পেশাদার থিয়েটার তারকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রবর্তন ইউরোপীয় নাট্য প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৮৭৩ সালে বেঙ্গল থিয়েটার নামে অপর একটি সাধারণ রঙ্গালয় আত্মপ্রকাশ করে, যা বাংলায় ইউরোপীয় রীতির সর্বপ্রথম স্থায়ী নাট্যশালা। বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথম মঞ্চায়ন মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকটিও ইতিহাস সৃষ্টি করে, কারণ পেশাদার ইউরো-প্রভাবিত বাংলা নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে এই নাটকেই সর্বপ্রথম নারী চরিত্রে নারীরাই (জগত্তারিণী, গোলাপ, এলোকেশী ও শ্যামা) অভিনয় করেন। উল্লিখিত সাধারণ রঙ্গালয়সমূহে আলোকসজ্জার জন্য গ্যাসবাতি ব্যবহার করা হতো। ১৮৮৭ সালে এমারেল্ড থিয়েটারে সর্বপ্রথম ডায়নামোর সাহায্যে মঞ্চে বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহারের সূত্রপাত ঘটে। অঙ্কিত উইংস ও ব্যাকড্রপ দ্বারা নাটকের স্থান নির্দিষ্ট করা হতো। নাটক রচনার ক্ষেত্রে পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট রোম্যান্টিক ট্রাজেডি, বিশেষত শেক্সপীয়রের নাটক ছিল আদর্শ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিনয় ছিল উচ্চকিত বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও অতিমাত্রায় আবেগাশ্রিত। এ সময়কার নাট্য প্রযোজনাগুলিতে হালকা বিনোদনমূলক নৃত্য-গীত ও কিছু চটকদার কৌশল ছিল অপরিহার্য উপাদান।

সাধারণ রঙ্গালয় চালু হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই একে ব্রিটিশ রাজের রোষানলে পড়তে হয়। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি গজানন্দ ও যুবরাজ প্রহসনটি মঞ্চস্থ করার পরপরই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এর কিছু পরেই অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন ১৮৭৬ পাস হয়। এ আইনের মাধ্যমে সরকারবিরোধী ও প্রজাবিদ্রোহমূলক নাট্য প্রদর্শনী বন্ধ করতে পুলিশকে বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হয়। ফলে সাধারণ রঙ্গালয়গুলি আর রাষ্ট্র ও সরকার বিরোধী নাট্য প্রদর্শনীতে সাহস করে নি; এমন কি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে যখন গোটা জাতি উদ্বুদ্ধ, তখনও নয়। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক। অনেক আন্দোলনের পর ২০০১ সালে বাংলাদেশে এই আইনের বিলুপ্তি ঘটে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কলকাতার বাঙালি হিন্দু সমাজে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। নাট্য ক্ষেত্রে এই প্রবণতার প্রতিফলন দেখা যায় অসাধারণ অভিনেতা ও দক্ষ পরিচালক গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে। তিনি প্রায় সত্তরটি নাটক রচনা করেন, যার অকেগুলিই পৌরাণিক কাহিনী ও সাধুজীবনী আশ্রিত এবং আকণ্ঠ ভক্তিরসে নিমজ্জিত। উদাহরণস্বরূপ চৈতন্যের জীবনভিত্তিক চৈতন্যলীলার নাম করা যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র যেখানে ইউরোপীয় নাট্যের শরীর ও আত্মা দুই-ই অনুসরণে প্রবৃত্ত হন, গিরিশ ঘোষ সেখানে কেবল শরীর বেছে নিয়েছিলেন, যার আদর্শ ছিল শেক্সপীয়রের নাটক। কিন্তু গিরিশ ঘোষের আদর্শগত অবস্থান ও মানসিক প্রবণতা সম্পূর্ণভাবেই ছিল কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত আশ্রিত। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকে (যেমন: প্রফুল্ল ও সিরাজউদ্দৌলা) অবশ্য হিন্দু পুনর্জাগরণের প্রভাব অনেকটা কম দেখা যায়। গিরিশ ঘোষ তাঁর নাটকে চরিত্র বিশ্লেষণ এবং অভিনয় ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা যোগ করার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন।

বিশ শতকের শুরুতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ঐতিহাসিক কাহিনীনির্ভর দেশপ্রেমের বক্তব্য সম্বলিত নাটক অধিকতর জনপ্রিয় ছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এ সময় তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখেন। পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি.এল রায়) নাট্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন, যদিও তিনি রঙ্গালয়ের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবী হিসেবে ডি.এল রায় ইউরোপীয় সংস্কৃতি উত্তমরূপে আত্তীকরণ করে তা ব্যবহার করেন স্বজাতির কল্যাণে। ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী এবং স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ডি.এল রায় স্বার্থকভাবে তাঁর দর্শকবৃন্দের আগ্রহ পৌরাণিক ভুবন থেকে ইহজাগতিক ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে রানা প্রতাপ সিংহ (১৯০৫) নূরজাহান (১৯০৮) এবং সাজাহান (১৯০৯)।

উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক ব্যতিরেকে আলোচিত সময়ে রচিত হয়েছে অনেক সামাজিক ও পারিবারিক জীবনভিত্তিক হাস্যরসাত্মক নাটক এবং গীতাভিনয় নাট্য। এ সময়ের অপর দুজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন অমৃতলাল বসু (১৮৫২-১৯২৯) এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিদেশি ভাষায় রচিত কিছু নাটকের সফল বঙ্গানুবাদ (শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সিজার ও মলিয়েরের লা জেন্টিলহোম) এবং কতগুলি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। অন্যদিকে অমৃতলাল বসু ছিলেন একজন সুপরিচিত অভিনেতা। বাঙালি সমাজে ইউরোপীয় সংস্কৃতির কু-প্রভাব নিয়ে রচিত তাঁর প্রহসনগুলি তাঁকে বিশেষ খ্যাতি এনে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দেশজ ও ইউরোপীয় নাট্যচর্চার সংমিশ্রণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়সহ আরও অনেকের সমান্তরালে কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এমন কিছু নাটক রচনা ও পরিচালনা করেন যা দেশজ ও ইউরোপীয় নাট্যরীতির সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে অতুলনীয়। মিশ্রণটি এতই সূক্ষ্ম যে এতে কোন ফাঁক চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ যে প্রতীকী সাংকেতিক নাট্যরীতির উদ্ভব করেন তা প্রকৃতপক্ষে দেশজ নাটগীত-রীতি এবং ইউরোপীয় নাট্যনির্মাণ কৌশলের সংমিশ্রণ। তিনি দেশজ নাটগীত থেকে বিপুল সংখ্যক গানের ব্যবহার এবং কার্যকারণের সূত্র ব্যতিরেকে নাট্যক্রিয়া নির্মাণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন। অপরদিকে, দ্বন্দ্বভিত্তিক প্লট নির্মাণ-কৌশল এবং চরিত্র নির্মাণের কিছু সূত্রের ক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় নাট্যরীতির কাছে ঋণী। রক্তকরবী (১৯২৬), মুক্তধারা (১৯২২) এবং অনেকাংশে অচলায়তনে (১৯২২) নাট্যদ্বন্দ্ব (জড় বস্ত্তর আধিপত্য ও মানবাত্মার নিরন্তর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা) নাটকসমূহের চালিকা শক্তি হিসেবে ব্যবহূত হয়েছে। কিন্তু রাজা (১৯১১) নাটকে যুদ্ধের পর চালিকা শক্তি হিসেবে নাট্যদ্বন্দ্ব অস্তিত্বহীন এবং ডাকঘর (১৯১২) নাটকে তা প্রায় অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের ওপর নাটগীত-রীতির প্রভাব তাঁর সাহিত্য জীবনের শেষ দিকে আরও বৃদ্ধি পায়। তাঁর শেষ বর্ষণ, বসন্ত (১৯২৩), নটরাজ, ঋতু, রঙ্গশালা (১৯২৭), নবীন (১৯৩১), শ্রাবণ গাঁথা (১৯৩৪) ইত্যাদি রচনায় নাটকীয় উপাদানের অভাব এত স্পষ্ট যে, অনেকে এ সকল রচনা নাটক হিসেবে স্বীকার করেন না। অবশেষে চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬), চন্ডালিকা (১৯৩৮) এবং শ্যামায় (১৯৩৯) যখন তিনি সার্থকভাবে নাটগীত-রীতি প্রয়োগ করেন এবং নাট্যদ্বন্দ্বের ব্যবহার হ্রাস করে রস সঞ্চারে মনোযোগী হন, তখন দেশজ নাট্যরীতির প্রভাব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মঞ্চে বাস্তববাদী অনুকরণের প্রয়াসকে পরিহার করতে সংকল্পবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ দর্শক-অভিনেতার মধ্যে নিবিড় বন্ধন সৃজনে সক্ষম উন্মুক্ত যাত্রা আসরের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস হিসেবে মাত্র কয়েকবার মঞ্চায়ন করা হলেও সাফল্যের মুখ দেখে নি। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে কলকাতার বহুরূপী নাট্যদল প্রথমবারের মতো প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চে সফলভাবে মঞ্চায়ন করা সম্ভব।

সমাজ সচেতনতা ও জাতীয়তাবাদমূলক নাট্যধারা এ ধারার নাট্যচর্চার কাল বিশ শতকের বিশের দশক থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং নাট্য জগতের দুই বলিষ্ঠ পুরুষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের মৃত্যুর পর কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে স্থবিরতা আসে। বিশের দশকে সে স্থবিরতা কেটে গেলে বাংলা নাট্যজগতে দেখা যায় বিপুল পরিবর্তন। সামাজিকভাবে নাটক অভিজাত শ্রেণির নিকট শিল্পমাধ্যম হিসেবে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকেই নাট্যকলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক নাটকের চেয়ে সামজিক বিষয় অবলম্বনে রচিত নাটকের প্রতি দর্শকদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যে-সকল পৌরাণিক নাটক টিকে যায়, সেগুলির কেন্দ্রস্থলে অতিপ্রাকৃতের পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মানুষ। অন্যদিকে টিকে যাওয়া ঐতিহাসিক নাটকে অতিরঞ্জিত বীরগাথার পরিবর্তে ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রতি নাট্যকাররা অধিক মনোযোগী হন। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট নাট্য কাঠামো অপসৃত হতে থাকে এবং ইবসেন ও বার্নাড শ প্রবর্তিত নাট্য কৌশল সে স্থান অধিকার করে। এ সময়ে প্রযোজনা রীতিতেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯) প্রবর্তিত অভিনয়রীতি গিরিশ ঘোষের তুলনায় অধিকতর বাস্তবধর্মী হয়ে ওঠে। দলগত অভিনয় (ensemble acting), মঞ্চচিত্রের (stage picture) অর্থপূর্ণ বিন্যাস (composition) এবং অনাড়ম্বর ভাবভঙ্গি অধিকতর গুরুত্ব লাভ করতে শুরু করে। প্রসেনিয়াম মঞ্চে বাস্তব জীবনের বিশ্বাসযোগ্য প্রতিচ্ছবি উপস্থাপনার প্রতি অধিকতর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩১ সালে বাংলা নাট্যের আলোকসজ্জা এবং সেট ডিজাইনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন সতু সেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় মঞ্চের মেঝের সম্মুখে স্থাপিত বাতির (ফুট লাইট) ব্যবহার হ্রাস পায় এবং তার পরিবর্তে প্রবর্তিত হয় মাথার উপরে স্থাপিত নির্দেশাত্মক (directional) আলোক ব্যবস্থা। অঙ্কিত ব্যাকড্রপ প্রথার স্থলাভিষিক্ত হয় বক্সসেট পদ্ধতি। সেট ডিজাইন ও পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কালসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। নেপথ্য সঙ্গীত হিসেবে অর্কেস্ট্রার ব্যবহারও ধীরে ধীরে কমতে থাকে। নাটকের গান ও নাচের গুণগতমান বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ববর্তীকালের ‘সখীদল’ ক্রমশ মঞ্চ থেকে অপসৃত হয়। নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়কারী হিসেবে পরিচালকের আবির্ভাব ঘটে, যার ওপর ন্যস্ত হয় অভিনয়, আলো, সেট, পোশাক, সঙ্গীত ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব।

এ কালপর্বের গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার হলেন মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮), শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১), বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-১৯৮৬) এবং আরও কয়েকজন। মন্মথ রায় ১৯২৩ সালে মুক্তির ডাক নামের একাঙ্কিকার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেন এবং একাঙ্কিকা রচনার ধারা প্রবর্তন করেন। তাঁর নাটকে সমকালীন প্রসঙ্গ ও চলতি ঘটনাবলির প্রতিফলন দেখা যায়, যদিও তিনি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। ভাগবতপুরাণ থেকে গৃহীত কাহিনী অবলম্বনে তিনি কারাগার (১৯৩০) নাটক রচনা করেন, যেখানে কংসরূপী ঔপনিবেশিক সরকারের অত্যাচার থেকে মুক্তিদাতা হিসেবে কৃষ্ণকে তুলে ধরা হয়েছে। কারাগার এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয় এটিকে নিষিদ্ধ করতে। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে তাঁর গৈরিক পতাকার জন্য। যখন দেশব্যাপী চলছিল ব্রিটিশ শাসনবিরোধী আইন অমান্য আন্দোলন, ঠিক তখনই গভীর আবেগপ্রবণ ভাষায় স্বদেশপ্রেমের বাণী ঘোষণাকারী এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে খ্যাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু বাংলা নাট্যে শচীন্দ্রনাথের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো সমাজ সচেতনতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন, যার ফলে নাটকের বিষয়বস্ত্ত ও আঙ্গিক উভয় ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট নাট্যকাঠামো পরিহার করে তিনি নাট্য চরিত্রের মনস্তত্ত্ব উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হন। সে সময়কার নিরীক্ষাধর্মী নাটক ঝড়ের রাতে (১৯৩১) শচীন্দ্রনাথ নারী মনস্তত্ত্বের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করেন এবং নারীর মুক্তি সমর্থন করেন। বিধায়ক ভট্টাচার্য জনসমক্ষে অবতীর্ণ হন তাঁর সামাজিক নাটক মেঘমুক্তির (১৯৩৮) মাধ্যমে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে পরিবর্তনশীল সমাজে শহুরে মধ্যবিত্ত এবং এই শ্রেণির পারিবারিক জীবনে মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব চিত্রায়ণের জন্য তিনি সুপরিচিত। তাঁর নাটকের মধ্যে মাটির ঘর (১৯৩৯), বিশ বছর আগে (১৯৩৯), রক্তের ডাক (১৯৪১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মন্মথ, শচীন্দ্রনাথ এবং বিধায়কের উপর্যুক্ত নাটকগুলির মাধ্যমে এ সময়কার সাধারণ রঙ্গালয়গুলি সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণী মূল্যায়ন তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। রঙ্গালয়সহ শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমগুলিতেও এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এ সময়কার নেতৃস্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনতায় উদ্বুদ্ধ লেখক-শিল্পিবৃন্দ ‘প্রগতিশীল লেখক সংঘ’ (১৯৩৬) ও ‘ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’-এর (১৯৪২) মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’ (১৯৪৩) শহরভিত্তিক শিল্পীদের সংগঠিত করে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তাদের গণমানুষের কাতারে সামিল করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর কিছুকাল পরে বাংলা ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয় এবং এর ফলে ৫০ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যু ও মানবিক দুর্দশার এ তাৎক্ষণিক বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখা বিজন ভট্টাচার্য রচিত নবান্ন নাটকটি মঞ্চস্থ করে। প্রাত্যহিক ভাষায় ঘটমান বাস্তবতার প্রতিফলন এবং অধিকতর জীবন ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে নবান্ন নাটক নাট্য রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করে। সর্বোপরি এ নাটকটি সমাজে নাট্যকর্মী/শিল্পীদের ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং নাট্যকলায় রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা যুক্ত করে। এর ফলে কলকাতার নবান্ন-পরবর্তী নাট্যকলায় গ্রুপ থিয়েটার নাট্যচর্চার উন্মেষ ঘটে এবং এতে নাট্যকর্মিগণ তাঁদের কাজে সামাজিক-রাজনৈতিক সংযুক্তি ও শিল্পোৎকর্ষ এ দুটি বিষয়কে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। সে সময় সাধারণ রঙ্গালয়ে এই ধারণা আর্থিকভাবে অলাভজনক হওয়ায় তাঁরা সবাই নাট্যকর্ম থেকে অর্থগ্রহণে বিরত থাকেন এবং প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটাতে বিকল্প কর্মের সন্ধান করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে নাট্যচর্চা ১৯৪৭-১৯৭১ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে (পূর্ব বাংলায়) ইউরোপীয় নাট্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে বরিশালে দুর্গাদাস কর রচিত স্বর্ণ শৃঙ্খলের (রচনা ১৮৫৫, মঞ্চায়ন ১৮৫৬/৫৭) মাধ্যমে। তা সত্ত্বেও ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা ছিল ইউরোপীয় নাট্যচর্চার পীঠস্থান। তবে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলও কলকাতার অনুকরণে সচেষ্ট ছিল এবং এতে প্রাধান্য ছিল মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের এক বিরাট অংশ দেশ ত্যাগ করলে এতকাল পিছিয়ে থাকা স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে নতুন দেশটির নাট্যকলা ধীরে ধীরে দুটি বিপরীত ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়: ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী ধারা এবং ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী ধারা। ধর্মভিত্তিক ধারাটি ঢাকার বাইরে শহরাঞ্চলে অধিকতর প্রভাবশালী ছিল। এ ধারার নাটকগুলি সাধারণভাবে মুসলিম ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করে বাংলা, মুগল ও অন্যান্য মুসলিম সাম্রাজ্যের ইতিহাস আশ্রিত নাটক রচনা ও মঞ্চায়নের মাধ্যমে। এই শ্রেণির নাট্যকারদের মধ্যে প্রধান হলেন আকবর উদ্দীন (১৮৯৫-১৯৭৮), ইব্রাহীম খান (১৮৯৪-১৯৭৮) এবং ইব্রাহীম খলিল (১৯১৬-)। দ্বিতীয় ধারাটি মূলত ঢাকা শহরে এবং বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যচর্চাকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়। এ ধারার বিশিষ্ট নাট্যকাররা হলেন শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), নুরুল মোমেন (১৯০৬-১৯৮৯), আসকার ইবনে শাইখ (১৯২৫-), জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬) এবং মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)। নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রাগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা দেশের বাকি অংশকে নেতৃত্ব প্রদান করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্চায়িত নাটকগুলির বেশির ভাগ ছিল সামাজিক বিষয়ভিত্তিক এবং সেগুলি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, নুরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ, মুনীর চৌধুরী প্রমুখের উপন্যাসের নাট্যরূপ অথবা তাঁদের রচিত নাটক। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ নাটক অপেশাদার দল দ্বারা অভিনীত হয়েছে।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন ধর্মভিত্তিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী ধারাদুটির রাজনৈতিক মেরুকরণ প্রক্রিয়া ত্বরাম্বিত করে। রঙ্গমঞ্চে ভাষাভিত্তিক ধারায় অধিকতর সামাজিক ও রাজনৈতিক কমিটমেন্ট লক্ষ্য করা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ঢাকা শহরে এ ধারার আধিপত্য অব্যাহত থাকে। মুনীর চৌধুরীর নবযুগ সৃষ্টিকারী কবর নাটকটি সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হয় ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে। লেখক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী অবস্থায় নাটকটি রচনা করেন এবং অন্যান্য রাজবন্দী সহযোগে সেখানেই তা মঞ্চস্থ হয়। একটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি অবিচ্ছেদ্য অধিকার ঘোষণা এবং রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক পরিচালিত নৃশংসতা ও গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে নাটকটি সুতীক্ষ্ণ রাজনৈতিক ও মানবিক বক্তব্য তুলে ধরে। যদিও ইরউইন শ’-র বেরি দ্য ডেড নাটকের গভীর প্রভাব এখানে লক্ষণীয়, তথাপি বাংলা নাটকের ইতিহাসে কবর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হয়ে আছে এর সহজ-সরল অভিব্যক্তি ও প্রতিবাদী ভূমিকার জন্য।

১৯৫৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ড্রামা সার্কল। তাৎপর্যপূর্ণ নাট্য নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে এই অপেশাদার নাট্যদল স্থানীয় নাট্যকলায় পাশ্চাত্যের কলাকৌশল প্রবর্তন এবং কিছু ইউরোপীয়, মার্কিনি ও স্বদেশী শিল্পোৎকর্ষ নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে সমকালীন বিশ্বনাট্যের সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা নাট্যের সংযোগ রক্ষার চেষ্টা চালায়। দলের সূচনালগ্ন থেকেই বজলুল করিম এ দলের নির্দেশনার দায়িত্ব পালনে যেভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে।

১৯৫৮ সালে দেশব্যাপী সামরিক শাসন জারি হলে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবি শিথিল হয়ে পড়ে। ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক নাটক রচনা ও মঞ্চায়নের ক্ষেত্রেও দেখা দেয় শূন্যতা। পূর্বে যাঁরা অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁরা এ সময় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন অথবা নিরীক্ষাধর্মী প্রযোজনায় মনোযোগী হন। ঢাকা শহর ও মফস্বল জেলা সদরে প্রযোজনার সংখ্যা বাড়ে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি ছিল সাদামাটা গোছের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক।

মিনার্ভা থিয়েটার (১৯৫৭-৬৪) পেশাদার রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার এক স্বল্পস্থায়ী ব্যর্থ প্রয়াস। এ সময়কার প্রধান নিরীক্ষাধর্মী নাট্যকারদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১), সাঈদ আহমেদ (১৯৩১-) এবং জিয়া হায়দার (১৯৩৬-) অন্যতম। ওয়ালিউল্লাহ তাঁর কর্মে (বহিপীর, তরঙ্গভঙ্গ এবং উজানে মৃত্যু) ইউরোপীয় শৈল্পিক চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টির এক সফল প্রয়োগ ঘটান, যা বাংলা নাট্যকলায় সম্পূর্ণ নতুন। প্রতীকীবাদ নামে আখ্যায়িত তাঁর এই রীতি মেটারলিঙ্ক অথবা রবীন্দ্রনাথের প্রতীকীবাদ হতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী, কারণ তাঁর প্রতীকীবাদে রয়েছে প্রবল বস্ত্ত-আসক্তি এবং আধ্যাত্মিকতার অনুপস্থিতি। সাঈদ আহমেদ তাঁর কালবেলা নাটকের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় এবসার্ড নাটক প্রবর্তনের ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি আরও দুটি নিরিক্ষাধর্মী নাটক মাইলপোস্ট ও তৃষ্ণায় রচনা করেন। অপরদিকে জিয়া হায়দার তাঁর প্রতীকধর্মী নাটক শুভ্র, সুন্দর, কল্যাণী ও আনন্দ-এর মাধ্যমে মানব সমাজে বিদ্যমান শান্তি সম্পর্কিত মিথকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ফলে পাকিস্তান সরকারের দমন ও নির্যাতনমূলক শাসনে ফাটল ধরে। পাশাপাশি ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বছরগুলিতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি সচেতন নাট্যকর্মিগণ পথনাটক ও উন্মুক্ত অঙ্গনে অভিনীত নাটকের মাধ্যমে জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটান ব্যাপকভাবে। এ সবের চূড়ান্ত পরিণতি ছিল ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম।

বাংলাদেশে নাট্যচর্চা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নাট্যচর্চার ধারা বেগবান হয়। কলকাতা কেন্দ্রিক গ্রুপ থিয়েটারের প্রভাবে এখানে বহু নাট্যদল গড়ে ওঠে। তার মধ্যে ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ দলগুলি হলো থিয়েটার (১৯৭২), নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় (১৯৬৮, প্রথম প্রযোজনা ১৯৭২), নাট্যচক্র (১৯৭২), আরণ্যক নাট্যদল (১৯৭২), ঢাকা থিয়েটার (১৯৭৩) এবং ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম থিয়েটার ’৭৩ (১৯৭৩), অরিন্দম (১৯৭৪) ইত্যাদি। এ সকল দল ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এবং কমবেশি মাত্রায় নাটকের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেষ্ট। দলের সদস্যদের অধিকাংশই ছাত্র-ছাত্রী, বাকিরা বিভিন্ন স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত, কেউই পেশাদার নাট্যশিল্পী নন। তাঁদের অধিকাংশেরই নাট্যকলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অথবা পেশাগত দক্ষতা নেই। অফুরন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা আর স্বতঃস্ফূর্ত শৈল্পিক প্রবণতার কারণেই তাঁরা এ কাজে এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে, স্যুভেনিয়ারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কিংবা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্পন্সরশিপের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করেন। আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধাযুক্ত মঞ্চের অভাবে তাঁরা অতি সাধারণ মহিলা সমিতি মঞ্চে তাঁদের নাটক মঞ্চায়ন শুরু করেন। তাঁদের অভিনীত নাটকের বিষয়বস্ত্তর ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈচিত্র্য রয়েছে। তাঁরা প্রযোজনা করেছেন ইউরোপ-আমেরিকার বিখ্যাত নাটকের অনুবাদ, রূপান্তর অথবা দলের সদস্য কর্তৃক রচিত মৌলিক নাটক। স্বাধীনতাপূর্ব নাট্যকারবৃন্দের স্থলে এ সময় সম্পূর্ণ নতুন একদল নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবদুল্লাহ আল-মামুন, মামুনুর রশিদ, সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম আল-দীন, মমতাজউদ্দীন আহমদ ও এস.এম সোলায়মান।

আশির দশকে নাট্যচর্চার কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি লক্ষণীয়। যেমন বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেক নাট্যকর্মী গ্রুপ থিয়েটার চর্চায় যোগদান করে অভিনয়, ডিজাইন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে গুণগত উন্নতি সাধন করেন। আশির দশকের শেষ নাগাদ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়ন শুরু হয়; এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হলো: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭০ থেকে), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৬ থেকে) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৯ থেকে)। ১৯৯০ সাল নাগাদ নাট্য শিক্ষাঙ্গন (১৯৭৬) এবং থিয়েটার স্কুল (১৯৯০) নামে ঢাকায় দুটি নাট্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু হয়। সেসময় স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বেশ কিছু নাট্যদল পথনাটকের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সে সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারক নাট্য সম্প্রদায়ের জাগো লক্ষ নূর হোসেন, লোক নাট্যদলের রয়াল বেঙ্গল টাইগার এবং দেশ নাটকের মহারাজের গুণকীর্তন। বাংলা নাট্যজগতে অপর এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ‘মুক্ত নাটক’। শহুরে নাটচর্চাকে কেবল মধ্যবিত্তের অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী জনশক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরণ্যক নাট্যদলের নেতৃত্বে ১৯৮৪ সালে শুরু হয় মুক্ত নাটক আন্দোলন। আশির দশকে অপর যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা হলো শেকড় সন্ধানী প্রচেষ্টা। ইউরোপীয় নাট্য কৌশলের বদলে দেশজ নাট্য আঙ্গিকে জাতীয় নাট্যরীতি প্রতিষ্ঠার জন্য এক ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়, যার প্রতিফলন ঘটে নিম্নে বর্ণিত প্রযোজনাসমূহে: ঢাকা থিয়েটার প্রযোজিত ও সেলিম আল-দীন রচিত কেরামত মঙ্গল ও হাত হদাই, খুলনা থিয়েটার প্রযোজিত ও নাজমুল আহসান রচিত মহুয়ার পালা, ঢাকা পদাতিক প্রযোজিত ও এস.এম সোলায়মান রচিত ইংগিত ও এই দেশে এই বেশে ইত্যাদি।

নববইয়ের দশকে পেশাদার নাট্যদল গঠনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হলো: বাংলা থিয়েটার (১৯৯১), থিয়েটার আর্ট (১৯৯২) এবং সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার (১৯৯৪)। শেষটি ছাড়া বাকি দুটির প্রয়াস ব্যর্থ হয়। এ দশকের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনায় সরাসরিভাবে রাজনৈতিক সমস্যা অনুপস্থিত। উদাহরণস্বরূপ নাগরিক প্রযোজিত ঈর্ষা, ঢাকা থিয়েটার প্রযোজিত চাকা, ঢাকা পদাতিক প্রযোজিত বিষাদ-সিন্ধু, নাট্যকেন্দ্র প্রযোজিত বিচ্ছু, গণায়ন প্রযোজিত শেষ সংলাপ ইত্যাদি নাটকের নাম উল্লেখ করা যায়। [সৈয়দ জামিল আহমেদ]

গ্রন্থপঞ্জি সেলিম আল-দীন, মধ্যযুগের বাংলা নাট্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬; Rustom Bharucha, Rehearsals for Revolution: The Political Theatre of Bengal, হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়, হনলুলু, ১৯৯৩; Syed Jamil Ahmed, Achinpakhi Infinity: Indigenous Theatre of Bangladesh, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা, ২০০০।

অঙ্গরচনা এক ধরনের শিল্পকর্ম, যার মাধ্যমে চরিত্রানুযায়ী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চেহারার পরিবর্তন ঘটানো হয়। অঙ্গরচনাকালে শিল্পীকে চরিত্রের জাতি, বয়স, ব্যক্তিত্ব, পরিবেশ, মানসিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতে হয়। অঙ্গরচনার তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য হলো: ক. ত্বকের ওপর কৃত্রিম আলোর বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে বিদূরিত করা; খ. মুখমন্ডলের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা এবং গ. শৈল্পিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করা।

থিয়েটারে অঙ্গরচনার গুরুত্ব প্রাচীনকালেই অনুভূত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মা যেমন অন্য দেহে স্থান লাভ করে পরভাব প্রাপ্ত হয়, সেরূপ অভিনেতাও বর্ণ ও বেশ দ্বারা সজ্জিত হয়ে অন্যের অর্থাৎ নাট্য-চরিত্রের অনুকরণ করে। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অঙ্গরচনার মাধ্যমে অভিনেতা চরিত্রানুযায়ী ভিন্ন রূপ, গুণ, অবয়ব ও ব্যক্তিত্ব অর্জন করে। আধুনিক থিয়েটারেও অঙ্গরচনার গুরুত্ব অনেক; এর ফলে শিল্পীর অভিনয়-সাফল্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

প্রাচীন ভারতীয় থিয়েটারে উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ (তৈলজাতীয় পদার্থ) ও খনিজ পদার্থ থেকে সংগৃহীত রঙের সাহায্যে অঙ্গরচনা করা হতো। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে Leichner নামক একজন জার্মান অভিনেতা অঙ্গরচনার জন্য নির্দিষ্ট রং আবিষ্কার করেন। তৈলজাতীয় পদার্থের সঙ্গে রঞ্জক দ্রব্যের সংমিশ্রণে প্রস্ত্তত বলে এই রংকে বলা হল ‘তৈল রং’ (grease paint)। এই রং আবিষ্কারের ফলে অঙ্গরচনার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এর অল্পকাল পরেই মঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোর প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-প্রযোজনার অন্য অনেক বিষয়ের মতো অঙ্গরচনায়ও পরিবর্তন ও অগ্রগতি সাধিত হয়; এ ধারা আজও অব্যাহত। [রঞ্জিতকুমার মিত্র]

বিভাগপূর্ব কালে বাংলাদেশে অঙ্গরচনার যথার্থ প্রয়োগ ছিল না বললেই চলে; এর কারণ দক্ষ শিল্পীর অভাব এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির দুষ্প্রাপ্যতা। তখন পাত্র-পাত্রী নিজেরাই খেয়ালখুশিমতো অঙ্গরচনার কাজটি করে থাকতেন। ফলে তা কোনভাবেই মানসম্মত এবং যথাযথ হতো না। অঙ্গরচনার জন্য যেসব উপকরণ ব্যবহূত হতো, সেসবের মধ্যে ছিল জিংক অক্সাইড, মেটে সিঁদুর, পেউরি রং, মিনা সিঁদুর (ভারমিনা), বিভিন্ন রংয়ের ভেড়ার লোম, কচুরিপানার মূল, আফসান ইত্যাদি। শীতকালে পাত্র-পাত্রীদের মুখে সামান্য গ্লিসারিন মেখে তার ওপর জিংক অক্সাইড দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হতো। অন্যান্য সময়ে গ্লিসারিনের পরিবর্তে নারিকেল তেল ব্যবহার করা হতো। লিপস্টিকের বিকল্প হিসেবে আলতাগুটি পানিতে ভিজিয়ে লাল রং তৈরি করা হতো এবং অভিনেত্রীরা তা-ই ঠোঁটে ব্যবহার করতেন। আই-ভ্রূ পেন্সিলের পরিবর্তে চোখে ও ভ্রূতে কাজল ব্যবহার করা হতো। পুরুষ চরিত্রের দাড়ি-গোঁফ লাগানোর জন্য ব্যবহূত হতো বেল বা তজ্জাতীয় উদ্ভিজ্জ আঠা।

পাকিস্তান আমলে অঙ্গরচনায় প্রথম পরিবর্তন আনেন সুরেশ দত্ত। তিনি এ বিষয়ে ভারতের লক্ষ্ণৌতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অঙ্গরচনার পদ্ধতিগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপকরণ ব্যবহারেও পরিবর্তন আনেন। কাজলের পরিবর্তে তিনি আই-ভ্রূ পেন্সিল, পেনক্ স্টিক, ক্রেপ হেয়ার (দাড়ি, গোঁফ, চুল ইত্যাদির জন্য), স্প্রিট গাম, রেড অক্সাইড (চুল রং করার জন্য) ইত্যাদির ব্যবহার শুরু করেন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের মঞ্চ ও টেলিভিশন নাটকে অঙ্গরচনার ক্ষেত্রে নবদ্বীপ বসাক, আবদুস সালাম, দেবদাস, খোকন চন্দ্র দে এবং বঙ্গজিৎ দত্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। বর্তমানে মঞ্চনাটকে ব্যবহূত উপকরণসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রং এবং বিভিন্ন নাম্বারের প্যানকেক, বিভিন্ন রঙের লাইনিং, শেড, টিস্যু পেপার, পেন্সিল, ময়দা (কাটা-পোড়া, ক্ষত, বাঁকানো ইত্যাদি বোঝানোর জন্য), ফ্ল্যাক হোয়াইট, ফেস পাউডার, স্পঞ্জ, মেক-আপ ফাউন্ডেশন (বিভিন্ন নাম্বারযুক্ত), গ্লিসারিন, পেরাফিন লিকুয়িড, তুলি, ব্রাশ, ক্রেপ, পেস্ট, তুলা, ব্রিলিয়্যানটিন, কলোডিয়ান, হেয়ার হোয়াইটনার, ডারমা ওয়াক্স, স্প্রে, ক্লিনজিং মিল্ক ইত্যাদি। অঙ্গরচনার এসব উপকরণের অধিকাংশই বিদেশ থেকে আমদানিকৃত। [জিল্লুর রহমান জন]

আলোক পরিকল্পনা থিয়েটার যখন উন্মুক্ত স্থান থেকে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে কিংবা দিবাকাল থেকে রাত্রিকালে প্রদর্শিত হওয়া শুরু করে, সেদিন থেকেই মঞ্চে কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলা থিয়েটার সূচনালগ্ন (১৭৯৫) থেকেই গৃহাভ্যন্তরে প্রদর্শিত হয়ে আসছে। তখনও পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও গ্যাসের আলো কিংবা বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কৃত হয় নি। ইউরোপ ও আমেরিকার থিয়েটারে যে আলো ব্যবহার করা হতো, তার উৎস ছিল মোমবাতি ও তৈল-প্রদীপ। বাংলা থিয়েটারের জনক লেবেদেফ এসেছিলেন রাশিয়া থেকে। সেখানে তখন মঞ্চালোকের উৎস ছিল মোমবাতি ও তৈল-প্রদীপ। তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি নিজ নাট্য-প্রযোজনায় (কাল্পনিক সংবদল) স্বদেশের অনুকরণে মোমবাতি ও তৈল-প্রদীপ ব্যবহার করেন।

বাংলা থিয়েটারে গতানুগতিক আলোক বিন্যাসরীতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ১৮৯৭ সালের পর থেকে। ঐ সময় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ‘ক্ল্যাসিক’ থিয়েটার গঠন করে পেশাদারি থিয়েটার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং প্রথম নাট্যোপযোগী আলো প্রয়োগ করেন। তিনি মঞ্চে রঙিন আলো ব্যবহার করেন এবং এ উদ্দেশ্যে বেশ কিছু কলাকৌশলও সৃষ্টি করেন। মঞ্চে গ্যাস-লাইট প্রবর্তনের ফলে এসব করা সম্ভব হয়েছিল এবং গ্যাসের আলো নিয়ন্ত্রণের জন্য অমরেন্দ্রনাথ কিছু যন্ত্রপাতিও নির্মাণ করেন। তিনি স্পট-বাতিও ব্যবহার করেন, যদিও বৈদ্যুতিক আলো ছাড়া এ বাতি ব্যবহার করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

১৯০০ সালে স্টার থিয়েটারে প্রথম ডায়নামোর সাহায্যে বিদ্যুতের আলো ব্যবহূত হয়। এরপর ক্রমশ মিনার্ভা থিয়েটার, এমারেন্ড থিয়েটার ইত্যাদি মঞ্চেও ডায়নামোর সাহায্যে মঞ্চকে আলোকিত করা হয়।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মঞ্চালোকের ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনয়ন করেন। পাদপ্রদীপের আলোয় পশ্চাৎপটে ছায়া সৃষ্টি হয় বলে তিনি পাদপ্রদীপ বিলুপ্ত করেন। এ সময় মঞ্চে যথার্থ বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার প্রচলিত হয়। শিশিরকুমারের নাট্য-প্রযোজনাগুলিতে রঙিন আলোর যথাযথ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। রঙিন আলোর সাহায্যে চরিত্রের মানসিকতা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনিই পথপ্রদর্শক।

১৯৩১ সালে বাংলা থিয়েটারে যোগদান করেন বিশিষ্ট পরিচালক ও মঞ্চ-দৃশ্য-আলোক শিল্পী সতু সেন। তাঁর বিস্তৃত কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটারে মঞ্চ, দৃশ্য ও আলোর প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। আলো যে দৃশ্যের একটি অঙ্গ, মঞ্চচিত্র সৃষ্টিতে সহায়ক এবং নাট্য-উপস্থাপনাকে প্রকাশিত করে তুলতে সক্ষম সতু সেনের আলোক-পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তা যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায়। তিনি বাংলা মঞ্চের জন্য বিভিন্ন ধরনের আলোকযন্ত্র নির্মাণ করে আলো প্রয়োগের মানকে উন্নত করেন। রঙিন ছায়া, মনস্তত্ত্বসম্মত আলো, মঞ্চচিত্র, মাত্রাবোধ সৃষ্টি প্রভৃতি বাংলা থিয়েটারে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান। এরপর তাপস সেন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলা থিয়েটারে মঞ্চালোকের গুণগত মান আরও উন্নত করেন।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে নাট্যচর্চা যেমন দুর্বল ছিল, নাট্যমঞ্চে আলোর কৃৎকৌশলেরও তেমনি অভাব ছিল। ঢাকায় তখন হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হতো। পরবর্তীকালে মঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোর প্রচলন শুরু হলেও তাতে কোন কারিগরি কুশলতা ছিল না। স্বাধীনতার পূর্ব সময়টিতে আলোক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হিসেবে ‘ওয়াটার ডিমার’ ব্যবহূত হতো; তারপর এ কাজে ব্যবহূত হতো ‘রেজিস্টেন্স ডিমার’।

মঞ্চে আলোকসম্পাতের বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে ফলোস্পট ও ফ্লাডলাইট ছিল প্রধান সূত্র। ১৯৫৬ সালে গ্রুপ থিয়েটার চর্চাভিত্তিক নাট্যদল ড্রামা সার্কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থিয়েটারে আলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। পঞ্চাশের দশকে ‘কামাল ইলেকট্রিক’ এবং ‘কলরেডী’ নামে দুটি প্রতিষ্ঠান ঢাকার নাট্যমঞ্চে আলোকযন্ত্র সরবরাহের কাজ শুরু করে। কিন্তু প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে আলোকসম্পাতের মান ছিল অত্যন্ত সাধারণ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গ্রুপ থিয়েটার চর্চা প্রবল ও বিস্তৃত হলে নাট্য-আঙ্গিকের অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি নাট্যমঞ্চে আলোর ব্যবহারেরও ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। প্রথম পর্যায়ে লুৎফর রহমান, নীলোৎপল কর প্রমুখ নিজ নিজ দক্ষতায় কিছু পরিবর্তন আনেন। তবে আশির দশকে কামরুজ্জামান এবং সৈয়দ জামিল আহমেদ আলোক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেন। এর প্রভাব দেশের প্রায় সব নাট্যকর্মীর ওপর পড়ে; তাঁরা মঞ্চে আলোকের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর বৈচিত্র্য সাধনে সচেষ্ট হন।

বর্তমানে বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চে ব্যবহূত হচ্ছে ফ্লাড লাইট, স্ট্রিপ লাইট, বর্ডার লাইট/স্কাই লাইট, বেবি স্পট, মিডল সাইজ স্পট, বেবি মিরার স্পট, ফ্রেসনেল স্পট লাইট, স্টেপলেন্স স্পট, ইলিপ্সোডাইল স্পট, বিম প্রজেক্টর, একটিং এরিয়া ফ্লাড, পেজেন্ট, আলট্রাভায়োলেট ল্যাম্পসহ বিভিন্ন ধরনের লাইট। আর আলোক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পূর্বের যন্ত্রের পরিবর্তে এসেছে ‘ভেরিয়েবল ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার ডিমার’, ‘ইলেকট্রিক ডিমার’ ইত্যাদি।

আলোক পরিকল্পনায় গুণগত মান অর্জিত হয়েছে যেসব নাট্য-প্রযোজনায়, সেগুলির মধ্যে রয়েছে সৈয়দ জামিল আহমেদের পরিকল্পনায় ফণিমনসা, কিত্তনখোলা, কেরামত মঙ্গল, ইনস্পেক্টর জেনারেল, ইডিপাস, গিনিপিগ, অচলায়তন, বিসর্জন, বিষাদ-সিন্ধু; কামরুজ্জামানের পরিকল্পনায় তালপাতার সেপাই, মা, কঞ্জুস, রাজা রাজা খেল, বল্লভপুরের রূপকথা, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ, ওথেলো, শেষ সংলাপ; তাপস সেনের পরিকল্পনায় কোরিওলেনাস ইত্যাদি। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের থিয়েটারে আলোর ব্যবহার এখন উন্নততর পর্যায়ে এসেছে। [রঞ্জিতকুমার মিত্র ও জিল্লুর রহমান জন]

পোশাক পরিকল্পনা অভিনয়ে পোশাকের প্রধান ভূমিকা হলো চরিত্রের বাহ্যরূপ চিত্রণ। শুধু অঙ্গরচনার দ্বারা চরিত্রের যথার্থ বাহ্যরূপ ফুটিয়ে তোলা যায় না; এজন্য চরিত্রানুযায়ী পোশাকের প্রয়োজন হয়। অঙ্গরচনার সঙ্গে চরিত্রানুযায়ী পোশাক ব্যবহার করলেই চরিত্রের সার্থক বাহ্যরূপ পাওয়া যায়। চরিত্রের এই বাহ্যরূপ চিত্রণের জন্য বেশ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়; সেগুলি হলো: নাট্যচরিত্রের দেশ, জাতি, স্থান, কাল, ধর্ম, পেশা, ঋতু, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ, বয়স, অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যক্তিত্ব, লিঙ্গভেদ, রুচি ইত্যাদি। বাস্তব জীবনে ব্যক্তির সঙ্গে তার পোশাকের কিছুটা অসঙ্গতি থাকতে পারে, কিন্তু মঞ্চচরিত্রের সঙ্গে তার পোশাকের অসঙ্গতি মোটেই কাম্য নয়, কারণ এখানে চরিত্র ব্যক্তি বা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। চরিত্রের বাহ্য এবং আন্তর রূপ প্রকাশে পোশাকের রঙেরও একটা ভূমিকা থাকে।

নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী প্রাচীন ভারতে পোশাককে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে শ্বেত, বিচিত্র ও মলিন। বিবাহাদি শুভ অনুষ্ঠান ও মন্দিরে গমনের জন্য শ্বেতবস্ত্র; এছাড়া সেনাপতি, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, জ্ঞানী, পুরোহিত প্রভৃতিরও পোশাক হবে সাদা; রাক্ষস, দানব, নাগ, রাজা ও বিলাসী চরিত্রের পোশাক হবে বিচিত্র এবং শোক-তাপ ও জ্বালা-যন্ত্রণায় জর্জরিত চরিত্রসমূহ, পাগল, মাতাল প্রভৃতির পোশাক হবে মলিন। মুনি-ঋষির চরিত্র গাছের ছাল কিংবা পশুর চামড়া দিয়েও দেহকে আচ্ছাদিত করতে পারে।

আধুনিক থিয়েটারের পোশাককে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: ক. ঐতিহাসিক এ ধরনের পোশাক ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির জন্য পরিকল্পিত হয়; খ. সামাজিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য পোশাক; গ. সাংকেতিক যেসব বিষয় স্বাভাবিকভাবে বোঝানো যায় না, প্রতীক-সংকেত-রূপকের মাধ্যমে বোঝাতে হয়, সেসব ক্ষেত্রে এ ধরনের পোশাক ব্যবহূত হয়; ঘ. কাল্পনিক এ ধরনের পোশাক ব্যবহূত হয় কাল্পনিক চরিত্র, যথা ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব ইত্যাদি ক্ষেত্রে। [রঞ্জিতকুমার মিত্র]

পশ্চিমবঙ্গে উনিশ শতকেই নাট্যচর্চার যেমন বিকাশ ঘটেছে, তেমনি উন্নয়ন ঘটেছে পোশাক-পরিকল্পনায়ও। কিন্তু বাংলাদেশে নাট্যপ্রদর্শনীর প্রারম্ভিক পর্যায়ে পোশাক-পরিকল্পনায় খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। ১৮৬১ সালে ঢাকায় মঞ্চস্থ নীলদর্পণ নাটকে দেশিয় চরিত্রসমূহের জন্য সাধারণ পোশাক এবং ইংরেজ চরিত্রসমূহের জন্য ইংরেজের পোশাক ব্যবহূত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেলেও পরবর্তীকালে মঞ্চস্থ নাটকসমূহে পোশাকের ব্যবহার পুরোপুরি চরিত্রানুযায়ী ছিল না।

১৯৪০ সালে পুরনো ঢাকায় প্রথম গড়ে ওঠে পোশাক-পরিচ্ছদ, রূপসজ্জা ও দৃশ্যসজ্জা ভাড়া দেওয়ার একটি প্রতিষ্ঠান মঞ্চমায়া। পরবর্তীতে ড্রেস হাউজ, মঞ্চশ্রী, মঞ্চশোভা নামে আরও কয়েকটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যারা থিয়েটারে পোশাক ভাড়া প্রদান করত। পূর্ব পাকিস্তান আমলে যেসব নাট্যপ্রদর্শনী হতো তাতে ঐসব প্রতিষ্ঠান থেকে পোশাক ভাড়া করে আনা হতো; কেউ কেউ অবশ্য নিজস্ব সূত্র থেকেও সংগ্রহ করত।

তখনকার পোশাকের অধিকাংশই ছিল ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্রসমূহের পোশাক। সামাজিক নাটকের পোশাক সাধারণত দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহূত পোশাকের অনুরূপ। কখনও বা অনুমান ও কল্পনার ওপর ভিত্তি করে নির্দেশক বা অভিনেতা চরিত্রের পোশাক নির্বাচন করত। তখন পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থান, কাল, পাত্র, ধর্ম, পেশা, বয়স ইত্যাদি তেমন বিচার করা হতো না।

বাংলাদেশের নাটকে পোশাক নির্বাচন, তৈরি ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আসে আশির দশকে। অভিনয়ের পাশাপাশি পোশাকও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হতে শুরু করে। বিভিন্ন নাট্যদলের নাট্যকর্মীরা পোশাক-পরিকল্পনার কাজে এগিয়ে আসেন। যথাযথ ভাব ফুটিয়ে তোলার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শারীরিক গঠন অনুযায়ী পোশাক তৈরির ব্যবস্থা চালু হয়। পোশাকের ডিজাইন ও রং নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশ্ব নাট্য-ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। এদেশে মঞ্চায়িত শেক্সপীয়র, সফোক্লিস, মলিয়েঁর, ইবসেন, বার্নার্ড শ, চেখভ প্রমুখের অনূদিত নাটকে পোশাকের ডিজাইনে সেই সময়ের প্রেক্ষাপটকে ধরার চেষ্টা করা হয়। ফলে অনূদিত বা রূপান্তরিত নাটক এবং মূল নাটকের পোশাকের ক্ষেত্রে তেমন কোন তারতম্য থাকে না। দেশিয় মৌলিক নাটকের ক্ষেত্রেও পোশাক তৈরিতে সৃজনশীল প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

এ সময় একই নাটকের একাধিক প্রদর্শনীর প্রথা চালু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন নাট্যদল বিভিন্ন প্রযোজনার জন্য তৈরি করা পোশাক সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যে সমস্ত নাট্য-প্রযোজনার পোশাক-পরিকল্পনা চরিত্র-উপযোগী ও প্রশংসিত হয়, সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সৎ মানুষের খোঁজে, ম্যাকবেথ, ওথেলো, নূরুল দীনের সারা জীবন, কোরিওলেনাস, ইডিপাস, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, শকুন্তলা, কিত্তনখোলা, কেরামত মঙ্গল, তুঘলক, জমিদার দর্পণ, মা, মধুমালা, কঞ্জুস, স্পার্টাকাস, রোমিও জুলিয়েট, বিষাদ-সিন্ধু, আন্তিগোনে ইত্যাদি।

এ সময় ঢাকার বাইরে বিশেষ করে চট্টগ্রামের গ্রুপ থিয়েটার প্রয়োজিত নাটকসমূহের মধ্যে কিছু কিছু নাটকের পোশাকও ছিল চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যান্য জেলায় মঞ্চস্থ নাটকসমূহে ঢাকার নাটকে ব্যবহূত পোশাকের ছাপ পড়েছে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে। বাংলাদেশের মৌলিক নাটকগুলিতে প্রধানত শাড়ি, লুঙ্গি, পায়জামা, চাদর, পাঞ্জাবি, গামছা, ফতুয়া, নিমা, বোরখা, ধুতি, শার্ট ইত্যাতি ব্যবহূত হয়েছে। চরিত্রের শিক্ষা, রুচি, ব্যক্তিত্ব, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি ভেদে রঙের প্রয়োগেও সচেতনতার ছাপ ছিল। এভাবে দেশি ও বিদেশি (অনূদিত/রূপান্তরিত) উভয় প্রকার নাটকের ক্ষেত্রেই ঘটনার সমসাময়িকতা ও প্রথাগত ধারাকে সামনে রেখে পোশাক নির্বাচন বাংলাদেশের মঞ্চনাটকে গুণগত পরিবর্তন এনেছে। [জিল্লুর রহমান জন]

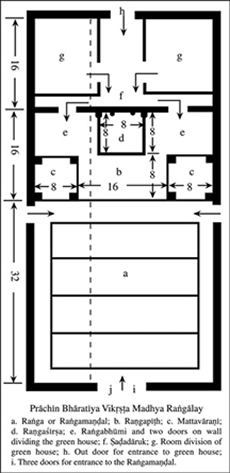

মঞ্চ-পরিকল্পনা বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশের মতো বাংলার রঙ্গমঞ্চও সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ে ব্যবহূত নাট্যমঞ্চ এবং ইউরোপীয় নাট্যমঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্র (আনু. খ্রিস্টপূর্বাব্দ-খ্রিষ্টীয় ৩য় শতক) থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের জন্য তিন ধরনের রঙ্গালয়ের ব্যবস্থা ছিল: বিকৃষ্ট (আয়তাকার), চতুরস্র (বর্গাকার) এবং কনীয় বা ত্র্যস্র (ত্রিভুজাকার)। এগুলির প্রত্যেকটিকে আবার আয়তনের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে জ্যেষ্ঠ্য, মধ্য ও অবর। এ অনুযায়ী আয়তনের ভিত্তিতে রঙ্গালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট নয় প্রকার। নাট্যশাস্ত্রমতে, জ্যেষ্ঠ শ্রেণির রঙ্গালয় কেবল দেবতাদের পক্ষেই উপযোগী; কেননা, তাঁদের মানসসৃষ্ট অভিনয়ের কোন ভাব চেষ্টা দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না; তাই অতি বৃহৎ রঙ্গালয়েও তাঁদের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু জাগতিক মানুষের পক্ষে অভিনয়ের সব কিছুই চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাই অতি বৃহৎ রঙ্গালয়ে মানবসৃষ্ট অভিনয় যথাযথ ভাবব্যঞ্জক হয় না; যে সংলাপ বা আবৃত্তি উচ্চারিত হয় তার নিঃসরণ যথাযথ হয় না। শ্রোতাদের শোনাবার জন্য অভিনেতাকে কণ্ঠস্বর অত্যধিক বাড়াতে হয়, যে কারণে তা শ্রবণসুখকর হয় না; অভিনেতাদের মুখমন্ডলের ভাব ও রসাশ্রিত অভিব্যক্তি দর্শকদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে; গীত ও আবৃত্তি শোনাতেও অসুবিধা হয়। এসব কারণে জাগতিক মানুষের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী মধ্য ও অবর আয়তনের রঙ্গালয়; আবার মধ্য রঙ্গালয় নৃপতিদের এবং অবর রঙ্গালয় সাধারণের পক্ষে উপযোগী। শিল্পী ও দর্শক উভয়ের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখেই এ ধরনের পরিমাপ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রে মধ্য (প্রধানত বিকৃষ্ট মধ্য) শ্রেণির রঙ্গালয়ের গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা বর্ণনা পাওয়া যায়। এরূপ রঙ্গালয়ের মঞ্চ সমান দুটি অংশে বিভক্ত; সম্মুখভাগের অংশকে বলা হয় ‘রঙ্গ’ বা ‘রঙ্গমন্ডল’। পশ্চাদ্ভাগের অংশটি পুনরায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত, যার পশ্চাদ্ভাগ ‘নেপথ্যগৃহ’ এবং সম্মুখভাগ ‘রঙ্গভূমি’ বা ‘রঙ্গমঞ্চ’ নামে অভিহিত। নেপথ্যগৃহ ও রঙ্গভূমির মধ্যবর্তী অংশে একটি প্যানেলযুক্ত কাষ্ঠনির্মিত দেওয়াল ব্যবহার করা হতো, যা নানা শিল্পকর্ম দ্বারা সুশোভিত করা হতো। এই অংশকে বলা হয় ‘ষড়দারুক’। ষড়দারুকের দুদিকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নেপথ্যগৃহ ও রঙ্গভূমিতে গমনাগমনের জন্য দুটি দরজা থাকত এবং তাতে পর্দা ব্যবহার করা হতো।

রঙ্গভূমি দুটি অংশে বিভক্ত রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষ; সম্মুখ অংশকে বলা হয় রঙ্গপীঠ এবং পশ্চাদংশ রঙ্গশীর্ষ। চরিত্রসমূহ মঞ্চে প্রবেশ করার পূর্বে এবং মঞ্চ থেকে প্রস্থানের পরে রঙ্গশীর্ষে অপেক্ষা বা বিশ্রাম করত; এটি রঙ্গমঞ্চের সর্বাপেক্ষা সুসজ্জিত অংশ; এখানে বাদ্যযন্ত্রসমূহও সংস্থাপিত হতো। রঙ্গপীঠের দুই পার্শ্বে থাকত দুটি ‘মত্তবারণী’। মওবারণী রঙ্গপীঠ থেকে দেড় হাত উঁচু এবং এর চার কোণে থাকত চারটি স্তম্ভ; নাট্যক্রিয়ায় এগুলির ব্যবহারিক গুরুত্ব অনেক।