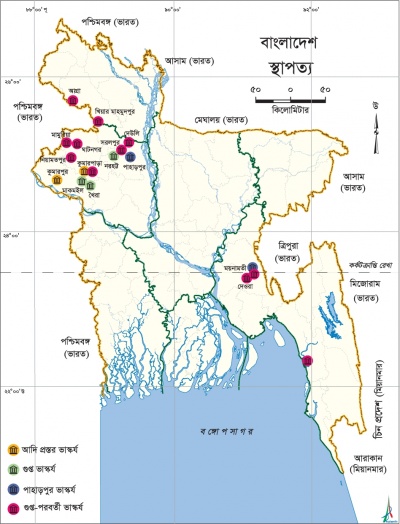

স্থাপত্যশিল্প

স্থাপত্যশিল্প ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকেই বাংলায় যে স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীন স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে। বাংলায় স্থাপত্যশিল্পের বিকাশের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এখানে বিভিন্ন যুগের স্থাপত্যকর্ম সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীনযুগ অধিকাংশ নিদর্শনের অবলুপ্তি প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাস সন্তোষজনকভাবে পুনর্গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। সামান্য যা এখনও অবশিষ্ট আছে তা উপযোগিতা এবং তজ্জনিত আকারগত প্রভেদের কারণে মূলত দুভাগে বিভক্ত: ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ।

ধর্মনিরপেক্ষ স্থাপত্য অপ্রতুল হলেও প্রাপ্ত তথ্যাবলি থেকে জানা যায় নব্যপ্রস্তর-তাম্রপ্রস্তর যুগের বাংলায় ডিহর-এর মতো স্থায়ী জনবসতি গড়ে উঠেছিল। প্রারম্ভকালীন স্থাপত্যের পর্যায়ভুক্ত আবাসস্থলগুলি নির্মাণে গাছের শাখা-প্রশাখা ও কাদা-মাটি ব্যবহূত হতো। আদি ঐতিহাসিক যুগে নানা অঞ্চলে নগরায়ণের চিত্র পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের মহাস্থান (বগুড়া জেলা), পশ্চিমবঙ্গের বানগড় (দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা), চন্দ্রকেতুগড় (উত্তর ২৪শ পরগনা জেলা), পোখরনা এবং ডিহর (বাঁকুড়া জেলা)। এরূপ কয়েকটি স্থানে মাটির দুর্গ প্রাকারের চিহ্ন দেখে মনে হয় প্রাচীন বাংলায় কোন কোন শহরের একটি অংশ প্রাকার দ্বারা সংরক্ষিত থাকত। তথ্যাবলির স্বল্পতা পৌর স্থাপত্যের প্রকৃতি অনুধাবনে একটি প্রধান অন্তরায়। তথাপি অনুমান করা যায়, গৃহাদি নির্মাণে মাটি, বাঁশ ও কাঠই ছিল প্রচলিত মাধ্যম। মাঝে মাঝে পোড়ামাটির ইটের ব্যবহারেরও প্রমাণ রয়েছে। পোড়ামাটির নর্দমার নল ও কুয়োর পাটের অংশবিশেষ পৌর স্থাপত্য পরিকল্পনার কিছুটা আভাস দেয়। পরবর্তীকালে বানগড় ও মহাস্থানগড়ের ন্যায় স্থানগুলিতে বাস্ত্তসমূহ জটিল থেকে জটিলতর হতে দেখা যায়। যুগপৎ পোড়ানো ইটের ব্যবহার বৃদ্ধিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ধর্মীয় স্থাপত্য যখন অস্পষ্টতার আবরণে ধর্মনিরপেক্ষ স্থাপত্যের প্রকৃতি আবৃত, তখন এর ধর্মীয় প্রতিচিত্র তুলনামূলকভাবে অধিকতর বোধগম্য। ধর্ম সম্পৃক্ত বাস্ত্তকর্মের মধ্যে স্তূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে আছে। হিউয়েন-সাংএর বিবরণ অনুযায়ী অশোক বাংলায় বহু স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এ রকম কোন নিদর্শনই এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নি। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২য়-১ম শতকের এক টেরাকোটা ফলকে সাঁচীর স্তূপের প্রতিরূপ প্রদর্শিত হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যমান সমস্ত উদাহরণই গুপ্তোত্তরকালীন। এদের সবকটিরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য কয়েকটি উদ্গতাংশে বিভক্ত পার্শ্বসহ বর্গাকার বেদি। কয়েকটি স্থানে (যথা ভরতপুর, বর্ধমান জেলা) বেদির সম্মুখ ভাস্কর্য খচিত প্যানেলে অলঙ্কৃত। বেদির উপর মেধী নামক বেলুনাকার ড্রাম নির্মাণ করাই ছিল প্রচলিত রীতি। প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির কোনটিতেই মেধীর উপরিভাগে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই। অনু-উৎসর্গ স্তূপগুলিতে অবশ্য দেখা যায় খর্বাকায় গম্বুজাকৃতি অন্ত, যার সমতল শীর্ষে অবস্থিত চতুষ্কোণ উন্নত পেটিকা সদৃশ হর্মিকা। ছত্রসহ একটি ছত্রদন্ড হর্মিকার কেন্দ্রে প্রোথিত। (প্লেট-১) ময়নামতী (কুমিল্লা জেলা), পাহাড়পুর (নওগাঁ জেলা), ভরতপুর (বর্ধমান জেলা) (প্লেট-২) প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

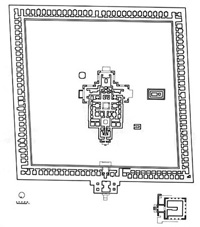

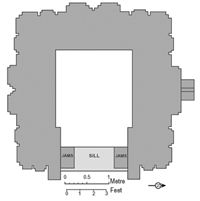

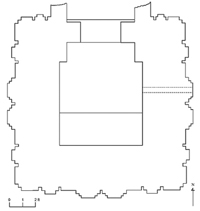

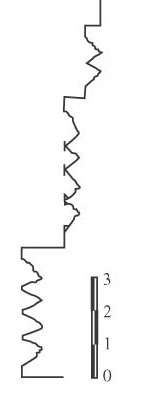

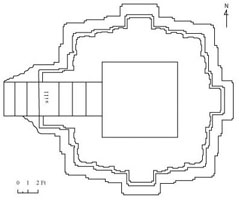

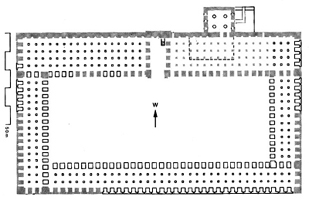

বৌদ্ধ শিক্ষা ও ধর্ম চর্চার কেন্দ্র হিসেবে যে বিহারের প্রচলন ছিল, তা অপর এক শ্রেণির স্থাপত্য কীর্তি। প্রাচীন বাংলার লেখমালায় খ্রিস্টীয় ছয় শতক থেকে বিহারের অস্তিত্বের উল্লেখ থাকলেও সাত শতকের পূর্বে এ ধরনের কোন স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া যায় না। মুর্শিদাবাদ জেলার রাজবাড়ীডাঙ্গায় প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে উদ্ঘাটিত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ কোনো স্পষ্ট পরিকল্পনা প্রদান করে না। পরবর্তীকালে বিহারের প্রচলিত পরিকল্পনায় দেখা যায় সারিবদ্ধ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ একটি অঙ্গন। বহু ক্ষেত্রে প্রকোষ্ঠ সারি সংলগ্ন স্তম্ভসহ অলিন্দ ছিল। ময়নামতীর শালবন বিহার (চিত্র-১) (আদি আট শতক) এবং পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার (চিত্র-১ক) (অন্ত ৮ম-আদি ৯ম শতক) এরূপ পরিকল্পনার দুটি অন্যতম উদাহরণ। বিহার স্থাপত্যের ব্যতিক্রমী নিদর্শনরূপে উভয়ক্ষেত্রেই অঙ্গনের কেন্দ্রস্থলে নির্মিত হয়েছিল উপাসনালয়। রীতিবদ্ধ পরিকল্পনা অনুসারে ৯ম শতকে নির্মিত মালদা জেলার জগজ্জীবনপুরে নন্দদির্ঘী বিহারের উপাসনালয়টি ছিল অঙ্গনের শেষ প্রান্তস্থিত প্রকোষ্ঠ শ্রেণির কেন্দ্রে।

বাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য কীর্তিগুলির মধ্যে মন্দিরসমূহই শ্রেণিগতভাবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে এগুলির মাত্র কয়েকটিই দেখা যায়। এই সীমিত সংখ্যা স্থানীয় মন্দির স্থাপত্যের ধারাবাহিক ও অর্থবহ বিবরণ রচনার পথে বিঘ্নস্বরূপ।

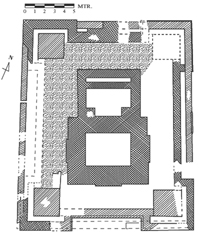

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত আনুমানিক খ্রিস্টীয় ২য় শতকের এক পোড়ামাটির ফলকে (প্লেট-৩) সম্ভবত উন্মেষোন্মুখ মন্দিরের (proto-temple) মডেল দেখা যায়। এটি একটি ধ্বজসহ আচ্ছাদন আবৃত ছায়া মন্ডপ (শামিয়ানা) সদৃশ কাঠামো, যার অভ্যন্তরে প্রদর্শিত হয়েছে ব্যাঘ্র বাহনে আসীন এক দেবী। অবশ্য বাংলায় ৭ম শতকের পূর্বের কোন মন্দিরের অবশেষ পাওয়া যায় নি। ৬ষ্ঠ-শতক উত্তর মন্দির ত্রিরথ (রথ, মন্দির দেওয়ালের এক বা একাধিক ক্রমোন্নত উদ্গত তলের ফলে সৃষ্ট আসনের বিভাজিত অংশসমূহ; ত্রি-, আসনে তিনটি বিভাজিত অংশ; পঞ্চ-, আসনে পাঁচটি বিভাজিত অংশ; সপ্ত-, আসনে সাতটি বিভাজিত অংশ) আসনে নির্মিত হতো। স্টাকো পলেস্তারার উপর উৎকীর্ণ ভাস্কর্য দ্বারা মন্দির অলঙ্কৃত থাকত। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ রূপে শনাক্তকৃত স্থানে এক পঞ্চায়তন মন্দির (চিত্র-২) এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বেড়াচাঁপা গ্রামে উৎখননের ফলে অনাবৃত অনুরূপ অপর একটি একক আয়তনের মন্দির বর্ণিত ধারার নির্দেশক। উভয় ক্ষেত্রেই কেবল মন্দিরের ভিত্তিভূমিই দেখা যায়। সমপর্যায়ের অপর একটি উদাহরণ বিহারের নওয়াদা জেলায় আফসাদের বিষ্ণুমন্দির।

আদিকালের একটি ব্যতিক্রম ছাড়া পরবর্তী সমস্ত নিদর্শনই নাগর শৈলীর অন্তর্গত। সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায় ক্রুশাকৃতি পরিকল্পনা ও প্রায় ধনুকাকৃতি বক্র শিখর। এ পর্যন্ত জ্ঞাত মন্দিরের একটিরই কাল লিপি প্রমাণের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। এমতাবস্থায় বাংলার মন্দিরের কালানুক্রম নির্ধারণ শৈলীগত বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। এভাবে নির্ধারিত যে কালানুক্রম তা অবশ্যই পরীক্ষামূলক। নতুন আবিষ্কারের আলোকে সেই কালানুক্রম সংশোধন হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

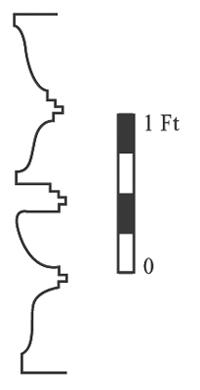

নবম শতকে মন্দির নির্মাণ করা হতো ত্রিরথ আসনে। মন্দির দেওয়ালের পাদদেশ অধিকার করেছিল তিনটি মোল্ডিং-এর বেদিবন্ধ। মোল্ডিংগুলির একটি ছিল বর্তুলাকার। বাঁকুড়া জেলার এক্তেশ্বরে এক্তেশ্বর শিব মন্দিরটিই এ যুগের একমাত্র পরিচিত নিদর্শন। বেদিবন্ধের উপর থেকে মন্দিরের আদিরূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। এক্তেশ্বরের গর্ভগৃহে কূপসদৃশ গভীর মেঝে বাংলার প্রস্তর মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে একক উদাহরণ, যদিও প্রতিবেশী উড়িষ্যা রাজ্যে এরকম অনেক নিদর্শন রয়েছে।

প্রায় এক শতক বাদে এগারো শতকে পুনরায় মন্দিরের দেখা পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট ছোট নাগপুর মালভূমির প্রান্তদেশেই এই মন্দিরগুলি সীমাবদ্ধ ছিল। এসব মন্দিরে পূর্বের ত্রিরথ আসন অপরিবর্তিত থাকে। মন্দির বাড় (প্রলম্ব দেওয়াল) উল্লম্ব অক্ষে বেদিবন্ধ, জঙ্ঘা (বেদিবন্ধ ও কার্নিসের মধ্যবর্তী অংশ) এবং বরন্ড (এনটাবলেচার অর্থাৎ কার্নিসসহ দেওয়ালের ঊর্ধ্বদেশ) নামক তিনটি অঙ্গে বিভক্ত ছিল। এ সময় দেখা যায় কুম্ভ (কলসির উদরাকার) মোল্ডিং বর্তুলাকার মোল্ডিং-এর স্থান গ্রহণ করেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে বরন্ড-র নিচ বরাবর দেওয়াল আবর্তনকারী ফিতার মতো একটি পাড়ের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। বাড়ের উপর শিখর-প্রান্ত ভূমিআমলক (পলকাটা সমকোণ অথবা বৃত্তচাপাকার ক্ষুদ্র অঙ্গ) দ্বারা চার থেকে ছয়টি পর্যন্ত অনুভূমিক স্তরে (ভূমি) বিভক্ত ছিল।

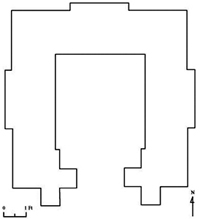

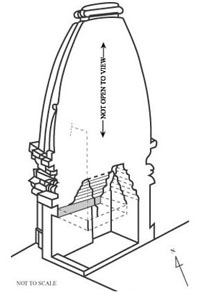

শিখরের ঢাকনা স্বরূপে ‘বিসম’ শিলার উপর অবস্থিত ছিল মস্তক (সমষ্টিগতভাবে গৃহীত শিখর শীর্ষে স্থাপিত স্থাপত্যাঙ্গসমূহের অধুনা প্রদত্ত নাম)। এখনও আংশিকভাবে রক্ষিত মস্তকে দেখা যায় পর্যায়ক্রমে রয়েছে বেকী (কণ্ঠ), সংনমিত আমলক (পলকাটা বর্তুলাকার অঙ্গ) এবং প্রায় অপ্রকাশ্য খপুরী (খুলি সদৃশ অঙ্গ)। প্রবেশদ্বারের পার্শ্ব দেওয়ালদ্বয় সংযুক্ত হয়েছিল লহরা খিলান দ্বারা। খিলান পরিধির অন্তস্থ গহবর বাইরে থেকে একটি কৃশ দেওয়ালের আবরণে দৃষ্টির অগোচরে রাখা হতো। শিখর মূলে স্বল্প উদ্গত এই দেওয়ালের শিল্পশাস্ত্রসম্মত নাম ছিল ‘সুকনাস’ এবং গড়ন ছিল চন্দ্রশালা (অর্ধচন্দ্রাকৃতি নিরেট চৈত্য গবাক্ষ)-এর ন্যায়। আসন পরিকল্পনায় কণিক (ক্রমোচ্চ উদ্গত তলে বিভক্ত আসনের কোণ অর্থাৎ প্রান্তস্থিত তল) এবং ‘রাহা’য় (আসনের মধ্যস্থ সর্বোচ্চ তল) ১ঃ১ এবং দেওয়ালের গভীরতা ও গর্ভগৃহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের ১ঃ২ অনুপাত ছিল সাধারণভাবে নির্ধারিত মান। অপর একটি বৈশিষ্ট্য গর্ভগৃহের দুটি সিলিং বহুল প্রচলিত হলেও সর্বত্র অনুসৃত হয় নি। পুরুলিয়া জেলায় ছড়রা (প্লেট-৪; চিত্র-৩) ও বুধপুরের সন্নিকটে তুইসম-তে যথাক্রমে একটি জৈন ও অপরটি ব্রাহ্মণ্য মন্দির এ যুগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দুটি উদাহরণ।

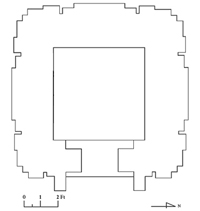

এগারো শতকের শেষাংশে কিছু কিছু স্থাপত্যাঙ্গ আংশিকভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং নতুনতর স্থাপত্যাঙ্গের অনুপ্রবেশ ঘটে। যেমন বেদিবন্ধে নির্দিষ্ট দূরত্বে পান পত্র টিপ, জঙ্ঘার কণিকে তিনটি লঘু তনু অর্ধস্তম্ভ এবং সুকনাসে চন্দ্রশালা হয়ে উঠে অনেকটা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। শিখরের কণিক তিনটি উল্লম্ব খন্ডে বিভক্ত হয়। পূর্বের সমকোণভূমি আমলক প্রস্থচ্ছেদে বর্তুলাকার ধারণ করে। ক্ষেত্র বিশেষে দরজার সরদলের উপর নবগ্রহ প্যানেলের আবির্ভাব ঘটে। পূর্বের ন্যায় দরজার পার্শ্ব দেয়ালদ্বয়ের সংযোগকারী লহরা-খিলানের উত্থান শুরু হয় সরদলের উপর থেকে। গর্ভগৃহের তিনটি সিলিং এ যুগের অপর একটি উদ্ভাবন। যাদের মধ্যে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য অথবা এর অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে তাদের কয়েকটি হলো পুরুলিয়া জেলায় তেলকূপীর সূর্য মন্দির (দামোদর নদে পাঞ্চেট জলাধারে নিমজ্জিত), বাঁকুড়া জেলায় অম্বিকানগরের অম্বিকা মন্দির (চিত্র-৪ ও ৪ক) ও বর্ধমান জেলায় বরাকরের সিদ্ধেশ্বর মন্দির। বহুপরবর্তী যুগের বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করে শেষোক্ত মন্দিরকে সাধারণত সাত-আট শতকে স্থান দেওয়া হয়ে থাকে।

এগারো শতকের অন্তিমলগ্নে অথবা খুব সম্ভবত বার শতকের প্রথমার্ধে পঞ্চরথ মন্দিরের সূচনা হয়। এই পরিকল্পনায় নির্মিত মন্দিরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ এ সময়কালীন একমাত্র জ্ঞাত নিদর্শন পুরুলিয়া জেলায় ক্রোশজুড়ি গ্রামের সিদ্ধেশ্বর মন্দির বহুপূর্বেই ভূলুণ্ঠিত। কোনক্রমে বহু খন্ডিতাংশে রক্ষিত এর বেদিবন্ধের উপর রচিত হয়েছে এক আধুনিক দেউল। প্রাচীন দেবালয়টির এই অবশিষ্টাংশ এবং চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত স্থাপত্যাঙ্গসমূহ থেকে অনুমান করা যায় যে, একটি পঞ্চকাম (পাঁচটি মোল্ডিং) বেদিবন্ধ, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার খিচিঙ্গের বার শতকসুলভ শিল্পশৈলীপ্রসূত সূক্ষ্ম কিন্তু স্পষ্ট অলঙ্করণে ভূষিত দরজার ফ্রেম, দরজার দুপাশে নারীরূপী গঙ্গা ও যমুনা এবং দ্বারপালদ্বয়, শিখরের সম্মুখভাগের দেওয়াল থেকে উদ্গত ‘ঝম্প সিংহ’ (লম্ফোদ্যত সিংহ) এবং মস্তকে কলস আদি সিদ্ধেশ্বরকে শোভিত করেছিল।

পঞ্চরথ আসনের উদ্ভব হলেও ত্রিরথ মন্দিরের প্রচলন পূর্বের মতোই ছিল। কিন্তু বহু স্থাপত্য ও অলঙ্করণ উপাদানের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। যেমন বেদিবন্ধের মোল্ডিংগুলি এমন আকৃতি গ্রহণ করে, যা তাদের প্রথাগত শ্রেণি নির্ধারণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। জঙ্ঘার কণিকে ত্রি-স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্তম্ভটির দন্ডশীর্ষে আবির্ভূত হয় বহু স্তরের মুকুট। দরজায় কোন ফ্রেমের ব্যবহার না করায় এবং প্রবেশপথের উপর লহরা-খিলানের উত্থান ভূমিতলের অনেক কাছ থেকে হওয়ায় পূর্বের আয়তাকার দ্বার গহবর পঞ্চভূজ আকার ধারণ করে। দুটির অধিক সিলিং দ্বারা গর্ভগৃহ আবৃত করার প্রথাও এ সময় প্রচলিত হয়। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যই দেখা যায় পুরুলিয়া জেলায় পাকবিড়রা গ্রামের বার শতকের তিনটি ভগ্নদশাগ্রস্ত জৈন মন্দিরে (প্লেট-৫)।

তের শতকের মন্দিরের কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিস্তার ঘটে। যেমন বেদিবন্ধে মোল্ডিং-এর সংখ্যা ছয় অথবা কোথাও কোথাও সাতটিতে বৃদ্ধি পায়। পঞ্চকাম বেদিবন্ধ স্মরণাতীত না হলেও খুব বেশি প্রচলিত ছিল না। বরন্ডের সর্বোচ্চ মোল্ডিংটি কয়েকটি ঘন সম্বন্ধ লহরার উপর ন্যস্ত হয়। লঘুভার দীর্ঘকায় শিখরের প্রায় প্রলম্বিত উত্থান শীর্ষদেশের নিকট অকস্মাৎ রূপান্তরিত হয় অন্তর্মুখী বাঁকে। এ সময় থেকেই শিখরদেহ ন্যূনতম ছয় অথবা ততোধিক ভূমিতে বিভক্ত করাই রীতিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। তেরো শতকের শেষপাদে শিখরের কণিক চারটি উল্লম্ব খন্ডে বিভক্ত হতে থাকে। গর্ভগৃহে সিলিং বহনকারী লহরা-ভল্টের প্রতিটি লহরাই করা হয় গভীরভাবে অবতল।

এ যুগ নির্দেশক শৈলী ধারায় নির্মিত উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলির অন্তর্ভুক্ত তেলকূপীর ১২ (অধুনালুপ্ত), ১৭ এবং ১৮ নং দেউল ত্রয় (প্লেট-৬ ও চিত্র-৫)। শেষোক্ত দেউলের শিখরে নয়টি ভূমি রয়েছে। চৌদ্দ শতকের স্থাপত্য শৈলীর ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়সহ মন্দির নির্মাণ কার্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। স্থপতি শিল্পির হাত পূর্বের ন্যায় নিপুণ হলেও তা অন্তরের অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত হয় নি। তাদের সৃষ্টির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো মন্দিরকে দীর্ঘাঙ্গ করার দিকে ঝোঁক, শীর্ষের নিকট শিখরের দ্রুততর বাঁক, অলঙ্করণ নকশার শিথিল ও অনেক ক্ষেত্রে না বুঝে ব্যবহার এবং দ্বার সরদল বাহিত লহরা-খিলানের উপর অনুরূপ অপর একটি খিলানের সংস্থাপন। পুরুলিয়া জেলায় বান্দা গ্রামে একটি পরিত্যক্ত মন্দির (প্লেট-৭ ও চিত্র-৬) এ যুগ বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক।

চৌদ্দ শতকের উপাত্ত থেকে মন্দির স্থাপত্যে অধিকতর অবনতি পরিলক্ষিত হয়। এ সময় কেবল পঞ্চরথ আসনেই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। প্রায়শই বেদিবন্ধ নির্দেশক ছিল একটি সমতল ও অগভীর উদ্গত অংশ। অর্ধস্তম্ভ (pilaster) বিহীন জঙ্ঘা ‘বন্ধন’ বলে অভিহিত একটি মোল্ডিং দ্বারা দুটি স্তরে (তল ও উপর) বিভক্ত ছিল। কোন কোন মন্দিরে জঙ্ঘার ‘রাহা’য় (মধ্যরথ) ছিল একটি কুলুঙ্গি। তল থেকে উপর জঙ্ঘা পর্যন্ত প্রসারিত এই কুলুঙ্গি ব্যতীত মন্দির দেওয়ালের বৈচিত্র্যহীনতা লাঘবে অপর কোন কিছুই প্রদর্শিত হয় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এনটাবলেচার (কার্নিসসহ দেওয়াল শীর্ষ) সৃষ্ট হতো দুটি মোল্ডিং দ্বারা, যার একটি প্রশস্ত ও বর্গাকার এবং অপরটি খুরাকৃতি। শেষোক্ত মোল্ডিংকে বহন করত বহির্মুখী ক্ষুদ্র ধাপের কয়েকটি স্তর।

এনটাবলেচারের উপর একটি অন্ত-প্রবিষ্ট ফ্রিজ (অঞ্চল বিশেষে ‘কণ্ঠ’ নামে অভিহিত) দ্বারা উলম্ব দেওয়াল ও বক্র শিখরের বিভাজন করা হয়েছিল। মুষ্টিমেয় ক্ষেত্রে কেবল যুগ্ম কার্নিস এনটাবলেচারের ইঙ্গিত দিত। শিখরের সমোন্নতি রেখায় বক্রতা দুর্নিরীক্ষ হলেও একেবারে অনুপস্থিত ছিল না; কিন্তু ঊর্ধ্বদেশের অন্তর্মুখী বাঁক সরলরেখার ঢালে পরিণত হয়েছিল। পূর্বের উদাহরণসমূহের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য দেখা যায় শিখর দেহে, যা এ সময় শিরা মোল্ডিং দ্বারা খাঁজ কাটা ছিল না। বস্ত্তত, অতি সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্যে মন্দিরগুলি সৃষ্ট হওয়ায় তাদের প্রকাশ ঘটে নগ্নরূপে। দুএকটি ক্ষেত্রে স্টাকো পলেস্তারার চিহ্ন দেখে মনে হয় অন্তত কিছু সংখ্যক মন্দিরের পলেস্তারের আবরণ অপসৃত হওয়ার কারণেই তাদের বর্তমান নগ্নতা।

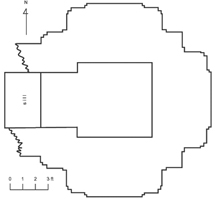

অনুমান করা যেতে পারে স্থান বিশেষে এই পলেস্তারার উপর বৈচিত্র্যময় অলঙ্করণ পরিস্ফুট হয়েছিল। মন্দির নির্মাণে এ যাবৎ প্রচলিত গর্ভগৃহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও দেওয়ালের গভীরতা ১:২ আনুপাতিক হারে অর্থবহভাবে পরিবর্তন করে দেওয়ালের গভীরতাকে হ্রাস করা হয়। পুরুলিয়া জেলায় দেউলি গ্রামের শান্তিনাথের পঞ্চায়তন দেউল (প্লেট-৮) এবং বাঁকুড়া জেলায় হাড়মাসড়া ও দেউলভিড়া গ্রামের যথাক্রমে একটি করে (বর্তমানে স্থানচ্যূত) পার্শ্বনাথের মন্দির এই অবক্ষয়িত শৈলীর প্রতীক। এই তিনটি জৈন মন্দিরের সঙ্গে বহু প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও বাঁকুড়া জেলায় ডিহর গ্রামের ষন্ডেশ্বর ও শলেশ্বর শিবের যুগ্ম মন্দির (প্লেট-৯ ও চিত্র-৭) এ যুগেরই অন্তর্গত।

পনেরো শতকের শেষভাগে মন্দিরে সপ্তরথ আসন প্রবর্তিত হয়। এ সময় রথগুলিকে বহু উপ-রথে বিভক্ত করা হয়। পূর্বে অজানা অধিষ্ঠান (পাদপীঠ) ইতস্তত আবির্ভূত হতে থাকে। বেদিবন্ধে মোল্ডিং-এর সংখ্যা দাঁড়ায় দশে। জঙ্ঘার দ্বিস্তর ভাগও সর্বত্র অনুসৃত হয় নি। নাগর দেউলের গঠনে একটি কুলুঙ্গি জঙ্ঘার ‘রাহা’ অধিকার করে। দেওয়াল থেকে শিখরকে প্রকটভাবে পৃথক করে মধ্যভাগে প্রবিষ্ট ফ্রিজসহ যুগ্ম কার্নিস। সংকীর্ণ অনুভূমিক শিরা দ্বারা নিবিড়ভাবে খাঁজ কাটা শিখরে ভূমি বিভাগের জন্য ভূমিআমলক লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত। চাপা শীর্ষভাগ শিখরের সমোন্নতি রেখাকে অনেকটা বহিত্রাকার দিয়ে মন্দিরের অবয়বে দৃষ্টি পীড়াদায়ক প্রভাব বিস্তার করে। কোনো কোনো মন্দিরের শিখর-রাহায় অঙ্গশিখর (শিখরের ক্ষুদ্র অনুকৃতি) থাকে। অঙ্গশিখরের উপর ‘ঝম্প সিংহের’ অবস্থান। একটি ক্ষুদ্র প্রস্তর খন্ড শিখর শীর্ষ আবৃত করে। সর্বোপরি মস্তকের উপর দেখা যায় ক্ষুদ্র আমলক, প্রায় অপ্রকাশ্য খপুরী এবং কৃশ কিন্তু দীর্ঘাঙ্গ কলস।

ভূমি থেকে উত্থিত একটি সোপান মন্দিরদ্বার পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়ে দরজার চৌকাঠের বিপরীত দিকে গর্ভগৃহের মেঝে পর্যন্ত অবনমন করে। এ ধরনের মন্দিরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বর্ধমান জেলায় বরাকরের ১, ২ (স্ব স্থানে স্থিত শিলালেখ অনুযায়ী নির্মাণকাল ১৪৬১ খ্রিস্টাব্দ) ও ৩ সংখ্যক দেউলত্রয় (প্লেট-১০ এবং চিত্র-৮ক ও ৮খ) এবং পুরুলিয়া জেলায় পারার লক্ষ্মী মন্দির। সমসাময়িক স্বল্পসংখ্যক অপর কয়েকটি মন্দির, যেমন বর্ধমান জেলায় খুদিকা গ্রামের একটি পরিত্যক্ত মন্দির, এতো বিস্তৃতভাবে নির্মিত হয় নি (প্লেট-১১ এবং চিত্র-৯ক ও ৯খ)।

বাংলার গাঙ্গেয় সমভূমিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অথবা বিপরীত বৈশিষ্ট্যের বাস্ত্ত নিদর্শনে পুনঃব্যবহূত অধুনালুপ্ত মন্দিরের অলঙ্করণ সম্ভারে সমৃদ্ধ স্থাপত্যাঙ্গসমূহ এ অঞ্চলের মন্দির নির্মাণ শিল্পে পশ্চিমবঙ্গীয় ছোটনাগপুরের অনাড়ম্বর শৈলীর ভিন্নতর অপর এক সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

প্রস্তর দেউলের সরলতার সঙ্গে গভীর পার্থক্য সৃষ্টি করেছে এখনও কোনক্রমে টিকে থাকা কয়েকটি ইটের মন্দিরের সংযত বাহার। বিনষ্ট প্রায় মন্দিরগুলির অতীত ঐতিহ্যের অনেকটাই হারিয়ে গেছে, কিন্তু তাদের দেহের স্টাকো পলেস্তারার উপর পরিস্ফুট বিরল সুষমা মন্ডিত অলঙ্করণ সবটাই নষ্ট হয়ে যায় নি। এ অঞ্চলের জ্ঞাত সমস্ত ইটের মন্দিরই নাগর শ্রেণির। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এগুলির সূত্রপাত বার শতক থেকে। যদিও পুরুলিয়া জেলায় সম্প্রতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কাটাবেড়া গ্রামের মন্দিরটি এর কিছুকাল পূর্বে নির্মিত হওয়ার সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করা যায় না।

প্রথম পর্যায়ের ইটের মন্দিরের আসন ছিল পঞ্চরথ। এ সময়ে মন্দিরের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল দুই তলে বিভক্ত জঙ্ঘা, বরন্ডে দুটি কার্নিস, কার্নিসের নিচে বহু সংখ্যক সঙ্কীর্ণ লহরা, শিখরে সমকোণ ভূমিআমলক, শিখর-মুখ মূলে অনুচ্চ রিলিফে চন্দ্রশালা, কীর্তিমুখ (বিবর্তিত সিংহ শির), চৈত্য গবাক্ষ, ঊর্ধ্বোত্থিত আবর্তমান অথবা গ্রন্থিবদ্ধ লতার লহরি ও অন্যান্য বহুবিধ অলঙ্করণ মোটিফ, পঞ্চভুজ দ্বার গহবর, গর্ভগৃহে একটি মাত্র সিলিং এবং গর্ভগৃহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অধিক গভীরতা সম্পন্ন দেওয়াল, যা আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় নির্মাণ উপকরণরূপে পাথরের বদলে ইট ব্যবহারের ফল। বাঁকুড়া জেলায় সোনাতোপাল ও বর্ধমান জেলায় সাতদেউলিয়া গ্রামদ্বয়ে যথাক্রমে একটি পরিত্যক্ত ও অপরটি একদা জৈন (প্লেট-১২) কিন্তু বর্তমানে পরিত্যক্ত মন্দির বর্ণিত শৈলীর প্রতিনিধি স্বরূপ। উভয়ের ক্ষয়প্রাপ্ত পাদদেশ থেকে বেদিবন্ধ ও শীর্ষদেশ থেকে মস্তক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কিছুকাল পরে, কিন্তু বারো শতক শেষ হওয়ার আগেই মন্দির বিন্যাস বিস্তৃততর হয়। ইতঃপূর্বেই বিকশিত না হয়ে থাকলে পাঁচটি মোল্ডিং-এর বেদিবন্ধ এ সময়ের মধ্যেই প্রচলিত হয়েছিল। জঙ্ঘার কুলুঙ্গিটি দৃশ্যত ছিল নাগর মন্দিরের ন্যায়। এই দেউল সদৃশ কুলুঙ্গি শীর্ষে যুগ্মআমলক মধ্য ভারতের সর্বত্র দেখা গেলেও বাংলার ক্ষেত্রে এটি একটি বিজাতীয় উপাদান। শিখরের ভূমি বিভাজনে প্রযুক্ত ভূমিআমলকগুলির পরিধিতে আসে বর্তুলাকার। শিল্পোৎকর্ষের বিরল নিদর্শনস্বরূপ একটি চন্দ্রশালা শিখরের প্রতিপার্শ্বে প্রদর্শিত হয়ে সামগ্রিকভাবে মন্দিরকে অপরূপ সৌন্দর্যমন্ডিত করে। এই সৌন্দর্য দানে সহায়ক হয় শিখরদেহে পুনরাবৃত্ত সূক্ষ্ম রুচিবোধ সজ্জাত পরিকল্পনায় রূপায়িত একটি হরতলাকৃতি নকশা, পত্রভারাবনত লতা-লহরি, গুচ্ছপত্র, চতুর্দল পুষ্প এবং অন্যান্য নানা প্রকার বৈচিত্র্যপূর্ণ মোটিফ। উল্লম্ব বৈশিষ্ট্যের শিখরদেহের বাধাহীন ঊর্ধ্বগতি অঙ্গশিখরের স্তিমিত উপস্থিতির ফলে বিঘ্নিত হয় নি। পুরুলিয়া জেলায় দেউলঘাটা গ্রামে উত্তর-দক্ষিণ অক্ষে সাজানো তিনটি ইটের মন্দিরের মধ্যেরটি (প্লেট-১৩ ও ১৪ এবং চিত্র-১০) এ সকল বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনকারী একমাত্র মন্দির, যা এখনও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় নি। বর্তমান করুণ অবস্থা সত্ত্বেও মন্দিরটি যে আদিরূপে দক্ষিণ এশিয়ায় অনুরূপ স্থাপত্য শৈলীর সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শনের অন্যতম ছিল, তা এর সংরক্ষিতাংশ দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

তের শতকে অধিকতর মার্জনা ব্যতীতই ইটের স্থাপত্য অব্যাহত থাকে। এ সময় কয়েকটি উপাংশে বিভক্ত রথের সপ্তরথ আসনে মন্দির নির্মিত হতে থাকে। পূর্বের মতো দ্বারগহবর পঞ্চভুজ হলেও এই আকৃতি দরজার ফ্রেম অপসৃত হওয়ার ফল হতে পারে। বস্ত্তত, ঊনবিংশ শতকের শেষপাদেও ‘পারা’-য় একটি তেরো শতকের ইটের মন্দিরের দরজায় পাথরের ফ্রেমের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়েছিল। বেদিবন্ধে মোল্ডিং-এর সংখ্যা ছয়টিতে বৃদ্ধি পায়। কোন কোন ক্ষেত্রে বরন্ডের যুগ্ম কার্নিসের সঙ্গে যুক্ত হয় কয়েকটি গুরুভার মোল্ডিং। গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত শিখরে ভূমিআমলকের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও তা কখনই ছয়ের নিচে ছিল না। প্রায় নিশ্চিতরূপে অনুমান করা যায় অবলুপ্ত মস্তক দেউল সদৃশ কুলুঙ্গি শীর্ষস্থ অনুরূপ স্থাপত্যাঙ্গের ন্যায় বেকী, আমলক, খপুরী ও কলস দ্বারা গঠিত ছিল। অলঙ্করণ ভাস্কর্যের ছিল প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য, কিন্তু সবই রীতিবদ্ধ আঙ্গিকে আবদ্ধ। এ ধরনের বিদিত উদাহরণসমূহের অন্তর্ভুক্ত পুরুলিয়া জেলায় দেউলঘাটার (প্লেট-১৫-১৭) তিনটি ইটের মন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তস্থিত দুটি ও পারার অপর একটি, বাঁকুড়া জেলায় বহুলাড়ার ‘সিদ্ধেশ্বর’ (অতীতে জৈন) এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় জটারগ্রাম-এর ‘জটার দেউল’ মন্দির।

প্রাচীন বাংলায় ইটের মন্দিরের গৌরবময় ঐতিহ্য তের শতক অতিক্রম করে নি। যখন পনেরো শতকের অন্তিম লগ্নে এই মন্দির শিল্পের পুনর্ভু্যত্থান ঘটে তখন অবয়ব, বাস্ত্তকর্মের কারিগরি প্রণালী-পদ্ধতি এবং অলঙ্করণ পরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তন বাংলা এবং তার প্রান্তস্থিত অঞ্চলের মন্দির স্থাপত্যে নব অধ্যায়ের সূচনা করে।

বাঙালি স্থপতিগণ কেবল নাগর মন্দির নির্মাণে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন নি। মেদিনীপুর জেলায় ডাইনটিকরী গ্রামে সম্ভবত জৈন উপাসনালয়রূপে নির্মিত মাকড়া পাথরের মন্দিরটির (প্লেট-১৮) চাল ভদ্রশৈলী সম্মত পিরামিডাকৃতির। এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পনেরো শতকের নাগর মন্দিরের ন্যায়। নয়পাল অথবা বিগ্রহপাল-এর (আনুমানিক এগার শতক) শিয়ান (বীরভূম জেলা) লিপি এবং নয়পালের সমসাময়িক মূর্তিশিবের বানগড় (দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা) প্রশস্তিতে বলভী শ্রেণির মন্দির (আয়তাকার আসন ও অর্ধপিপাকৃতি অথবা এরূপ থেকে উদ্ভূত আকারের আচ্ছাদন বিশিষ্ট মন্দির) নির্মাণের উলেখ রয়েছে। প্রথমোক্ত লিপি আরও ইঙ্গিত করে যে, পাল রাজধানীতে বৃত্তাকার আসনে আচ্ছাদন বিহীন চতুঃষষ্ঠী যোগিনী মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

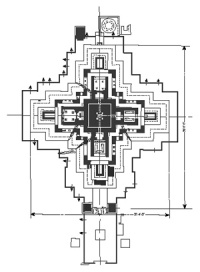

ময়নামতী ও পাহাড়পুরে যথাক্রমে শালবন বিহার ও সোমপুর মহাবিহার উভয়েই একটি ভিন্নতর পরিকল্পনার মন্দিরকে (চিত্র-১১) বেষ্টন করে রেখেছিল। ক্রুশাকৃতি স্তরে উত্থান এবং শীর্ষস্তর ভেদ করে এ শূন্যগর্ভ কাঠামোর অভ্যুদয় মন্দিরটিকে তার স্বকীয় শৈলীর প্রতিভূ করেছে। মন্দির স্তর পার্শ্বে সারিবদ্ধ প্যানেলে প্রদর্শিত প্রবল গতিময় শিল্পধারা সঞ্জাত টেরাকোটার কিছু কিছু এখনও স্বস্থানে দেখা যাবে। প্রদক্ষিণ পথরূপে ব্যবহূত স্তরশীর্ষ ঘিরে তৈরি হয়েছিল প্রাকার। মন্দির শীর্ষের শূন্যগর্ভ কাঠামোটি ছিল প্রবেশপথ বিহীন। স্তম্ভ সমন্বিত মন্ডপসহ একটি ক্ষুদ্র কক্ষ কাঠামোটির প্রতিপার্শ্ব সংলগ্ন ছিল। অনুমান করা যেতে পারে মন্দিরের উপাস্য দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠাকল্পেই এই কক্ষের নির্মাণ।

-

প্লেট-১: আশরাফপুর ব্রোঞ্জ স্তূপ (কপিরাইট: ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলকাতা)

-

প্লেট-২: ভরতপুরে স্তূপের ধ্বংসাবশেষ

-

প্লেট-৩: আচ্ছাদন আবৃত ছায়া মন্ডপ সদৃশ কাঠামোর অভ্যন্তরে ব্যাঘ্র বাহনে দেবী (পোরামাটির ফলক), চন্দ্রকেতুগড় (কপিরাইট: আশুতোষ মিউজিয়াম)

-

প্লেট-৪: ছড়রা জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, পুরুলিয়া

-

প্লেট-৫: পাকবিড়রা জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, পুরুলিয়া

-

প্লেট-৬: তেলকূপীর ১৮নং মন্দিরের]]

-

প্লেট-৭: বান্দা-র ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির, পুরুলিয়া

-

প্লেট-৮: শান্তিনাথের দেউল, দেউলি (পুরুলিয়া)

-

প্লেট-৯: ডিহরের ষন্ডেশ্বর মন্দির, বাঁকুড়া

-

প্লেট-১০: বরাকরের ৩নং মন্দির, বর্ধমান

-

প্লেট-১১: খুদিকা মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ, বর্ধমান

-

প্লেট-১২:দেউলিয়া জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, বর্ধমান

-

প্লেট-১৩:দেউলিয়া জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, বর্ধমান

-

প্লেট-১৪:দেউলঘাটার কেন্দ্রিয় মন্দিরের চন্দ্রশালা

-

প্লেট-১৫:দেউলঘাটার উত্তরপার্শ্বস্থ মন্দিরের চন্দ্রশালা

-

প্লেট-১৬:দেউলঘাটার দক্ষিণপার্শ্বস্থ মন্দির (ইট নির্মিত)

-

প্লেট-১৭:দেউলঘাটার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত মন্দিরের চন্দ্রশালা

-

প্লেট-১৮: ডাইনটিকরীর জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, মেদিনীপুর

পাগান মন্দিরের উপমায় পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ধ্বংসস্তূপে পরিণত মন্দিরদ্বয়ের অনুমিত পুনর্গঠনের যে প্রচেষ্টা দেখা যায়, তা উভয় শৈলীর আসন ও বিন্যাসে মৌলিক প্রভেদের প্রশ্নটি পার্শ্ব অতিক্রম করে। জাভার চন্ডী লোরো জোঙরাঙ ও চন্ডী সেবুর উপর পাহাড়পুর মন্দিরের প্রভাব বিস্তারের অপর একটি ধারণাও প্রথমোক্ত মন্দিরদ্বয়ের আসন ও উল্লম্ব প্রকাশ সম্পর্কে অসম্পূর্ণ উপলব্ধির ফল। উপর্যুক্ত কারণ ব্যতীতই সাধারণভাবে বিজাতীয়রূপে নির্ধারিত বাংলার স্তর বিন্যস্ত মন্দিরগুলি স্থানীয় প্রতিভারই সৃষ্টি। বিহারে ভাগলপুর জেলার অন্তিচকে বিক্রমশীলা মহাবিহাররূপে অনুমিত একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসস্তূপের কেন্দ্রস্থলে আলোচ্য স্তরবিন্যস্ত মন্দিরের তৃতীয় এক উদাহরণ উৎখননের ফলে অনাবৃত হয়েছে। বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ যে, এই তিনটি মন্দিরই বৌদ্ধধর্ম সম্পৃক্ত এবং আনুমানিক আট শতকের প্রথম ও নয় শতকে নির্মিত। উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি ময়নামতীতে অনুরূপ পরিকল্পনার বেশ কয়েকটি নিদর্শন উৎঘাটিত হয়েছে। [দীপকরঞ্জন দাস]

গ্রন্থপঞ্জি SK Saraswati, Architecture of Bengal, Book I (Ancient Period), Calcutta, 1962; RC Majumdar, History of Ancient Bengal, Calcutta, 1971; A Sengupta, Buddhist Art of Bengal, Delhi, 1993; Niharranjan Roy, Bangalir Itihas, Adiparva, Calcutta, 1406 BS.

মধ্যযুগ ইউরোপের ইতিহাসে যুগবিন্যাস ভিন্নতর হলেও ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন, বিশেষত বারো শতকের শেষের দিকে আফগানিস্তানের ঘোরী বংশীয়দের দিল্লি অধিকারের সময় থেকেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগের শুরু বলে সাধারণত ধরে নেওয়া হয়। দিল্লি অধিকারের পর কয়েক বছরের মধ্যেই মুসলমানদের বাংলায় আগমন ঘটে। ১২০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বঙ্গবিজয় থেকেই সূচনা হয় বাংলায় মুসলিম শাসনের। বাংলায় মুসলিম শাসন শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও পরিবর্তন ঘটায়। এতদিন যে উপাদানগুলি সমাজ ও সংস্কৃতিকে গড়ে তোলে তা ছিল সাধারণ কথায় হিন্দু ও ভারতীয় উপাদান। কিন্তু এরপর তা আর অবিমিশ্র ভারতীয় হিন্দু উপাদান হিসেবেই থাকে না, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম উপাদানও এর সাথে যোগ হয়। মুসলমান তথা আরব, পারস্য দেশীয় ও আফগানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ও বহিরাগত মুসলিম উপাদানের সমন্বয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আসে এবং তা আখ্যাত হয় ‘ভারতীয় ইসলামি’ বা ‘ভারতীয় মুসলিম’ উপাদানরূপে। এ সময়ে বাংলায় যে স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ঘটে তা শুধু সাধারণভাবে ‘ভারতীয় মুসলিম’ই নয়, বিশেষভাবে স্থানীয়ও। এটি এমন একটি স্থাপত্যরীতি যা রূপলাভ করে স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ রীতির সঙ্গে মুসলিম উপাদানের সংমিশ্রণে। মুসলমানগণ নিয়ে এসেছিলেন তাদের ধর্মীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ গঠনশৈলী এবং হিন্দু ও বৌদ্ধরা তাতে যোগান দিয়েছেন নির্মাণের কলাকৌশল। বলা বাহুল্য যে, মুসলমানগণ ইমারতের কাঠামো পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন কিছু নির্মাণশৈলীও আমদানি করেন যার সাথে ইতঃপূর্বে ভারতীয়দের কোন পরিচয় ছিল না। এগুলি হচ্ছে কোন ইমারতের সদরের বহির্ভাগের কাঠামো নির্মাণে খিলান ও স্তম্ভ এবং গম্বুজ তুলে ধরার জন্য পেন্ডেন্টিভ ও স্কুইঞ্চের ব্যবহার। মূলত এগুলি মুসলিম উপাদান নয়। মুসলমানরা প্রাক-ইসলাম যুগে ব্যবহূত রোমান-বাইজেন্টীয় ও পারসিক উৎস থেকে এগুলি গ্রহণ করে এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন যে, সারা ইসলামি বিশ্বে সেগুলি মুসলিম ইমারতের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। হিন্দু-বৌদ্ধ টেকনিকের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয় ছাদ ধরে রাখার জন্য ব্যবহূত স্তম্ভ, সর্দল (লিন্টেল) ও কড়ি-বরগা এবং ইমারতের কোণ ভরাটের জন্য কর্বেল রীতির প্রয়োগ। এগুলি হচ্ছে সুদীর্ঘকালের পাথর খোদাই কাজের রীতির সাথে সম্পৃক্ত টেকনিক।

সুলতানি আমল বখতিয়ার খলজীর বঙ্গবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সূচনা হয় বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের। মিনহাজের তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বখতিয়ার খলজী ‘মসজিদ মাদ্রাসা ও খানকাহ’ নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু নিছক অনুমান ছাড়া এসব নির্মাণকাজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অতি সামান্যই জানা যায়। অপরাপর দেশের সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং এদেশের পরবর্তী সময়ের জ্ঞাত উদাহরণ থেকে অনুমান করা যায় যে, তারা যুদ্ধকালে শত্রুদের পরিত্যক্ত স্থানীয় উপকরণ এসব কাজে ব্যবহার করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে মুসলমানগণ তাদের বিজয়ের পরপরই প্রয়োজনবোধে শত্রুদের পরিত্যক্ত গির্জা ও মন্দিরগুলিকে মসজিদরূপে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশে এটা সম্ভব ছিল না, কারণ মন্দিরগুলির স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য, প্রধানত এদের আকার ও দিগ্বলনের কারণে এগুলি মসজিদে রূপান্তর করার অনুপযোগী ছিল। কাজেই নির্মাণ কারিগরদের (বেশির ভাগ স্থানীয়) হাতে মসজিদের নকশা তুলে স্থানীয় উপকরণ দিয়ে তাদের নিজস্ব নির্মাণশৈলী মোতাবেক মসজিদের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে বলাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। এর ফল ছিল সুস্পষ্ট; স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে স্থানীয় নির্মাণপদ্ধতিতে মসজিদ নির্মিত হয়।

বঙ্গবিজয়ের পরে এক শতকের বেশি সময় ধরে যে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছিল, তাতে এই সময়ে বহু ইমারত নির্মিত হয়েছিল এমনটি মনে করা স্বাভাবিক নয়। শিলালিপিতে বিধৃত কতিপয় বরাত এবং এখনও বিদ্যমান জাফর খান গাজী মসজিদ ও সমাধিসৌধ এবং পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে অবস্থিত বরী মসজিদ ও মিনার ছাড়া অপর কোন ধর্মীয় ও সেক্যুলার ইমারতের টিকে থাকার নজির নেই। এমনকি, যে জাফর খান গাজীর মসজিদ ও বরী মসজিদ যথাক্রমে তের শতকের শেষদিকে এবং চৌদ্দ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলে কথিত, সেগুলিতেও পরবর্তীকালের মসজিদের নির্মাণবৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। গৌড়ের কদম রসুল ও রাজশাহীর বাঘা মসজিদের সঙ্গে জাফর খান গাজীর মসজিদের, বিশেষত সম্মুখদিকের স্তম্ভ ও ভেতরের মিহরাবের তুলনা করলে প্রমাণিত হয় যে, এগুলি হোসেন শাহী আমলে নির্মিত অথবা সেসময়ে পরিবর্তিত ও পুনর্নির্মিত। বরী মসজিদের অবয়বের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা। এই মসজিদের স্তম্ভ, খিলান ও পেন্ডেন্টিভ গৌড়ের দরসবাড়ি মসজিদ বা ধুনিচক মসজিদের স্তম্ভ খিলান ও পেন্ডেন্টিভের মধ্যে এমনই সাদৃশ্য বিদ্যমান যে, এই মসজিদ দুটি নিঃসন্দেহে পনেরো শতকের শেষভাগে পরবর্তী ইলিয়াসশাহী শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল।

১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াসশাহী বংশের ক্ষমতালাভের ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এতকাল দিল্লির সুলতানের অধীনস্থ শাসনকর্তাগণ বাংলা শাসন করতেন। এই শাসনকর্তারা মাঝেমধ্যে বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। কিন্তু ইলিয়াসশাহী বংশের ক্ষমতা লাভের ফলে প্রায় সমগ্র দেশের উপর কর্তৃত্ব ও স্থানীয় উচ্চাভিলাষ নিয়ে একটি সার্বভৌম রাজবংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। হাজী ইলিয়াস শাহই বাংলায় সর্বপ্রথম ‘শাহ-ই-বাঙ্গালা’ উপাধি ধারণ করেন। এই বংশের সুলতানগণ মধ্যখানে তেইশ বছর বিরতিসহ ১৩৪২ থেকে ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন। এই তেইশ বছর (১৪১৩-১৪৩৫) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন শিহাবউদ্দীন বায়েজীদ শাহ এবং রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরগণ। ইলিয়াস শাহী বংশের পর অল্প সময়ের জন্য ক্ষমতায় আসেন হাবশী শাসকগণ (১৪৮৭-১৪৯৩)। এঁদের পর ১৪৯৪ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন হোসেনশাহী বংশীয়রা। ১৫৩৮ থেকে ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শূর বংশীয় এবং ১৫৬৩ থেকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুগলদের বঙ্গদেশ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন কররানী বংশীয় শাসকগণ। ১৩৪২ থেকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়টি ছিল বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণকাল। এসময় স্থাপত্যশিল্প তার স্বকীয় রীতি পরিগ্রহ করে এবং সাধারণত একে বাংলা রীতি বলে আখ্যাত করা হয়। এই বাংলা রীতি দিল্লির সুলতানি রীতি বা ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক রীতি থেকে ভিন্নতর। এই নতুন রীতিতে ইলিয়াসশাহী ও হোসেন শাহী সুলতানরা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

স্বাধীন যুগের যেসকল সৌধ এখনও টিকে আছে তার সবগুলিই রাজধানী শহর অথবা বিভাগীয় সদরে অবস্থিত। এর থেকে বোঝা যায় যে, তখনকার সময়ে স্থাপত্যশিল্প ছিল একান্তই শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপার। যেসব নগর বা শহরে এসব সৌধ টিকেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গৌড়-লখনৌতি, পান্ডুয়া-ফিরুজাবাদ, মাহমুদাবাদ বা মুহম্মদাবাদ, খলিফাতাবাদ, সোনারগাঁও ও বাঘা। এদের সবগুলিই ছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র। সুরা, কুসুম্বা, শৈলকুপা, নবগ্রাম, মসজিদবাড়ি, রামপাল প্রভৃতি স্থানে ছোট অথচ স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যেসব মসজিদ রয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, এসব স্থান একসময় ছিল ছোট প্রশাসনিক কেন্দ্র বা বাজার।

যেসব স্থাপত্য নিদর্শন এখনও টিকে আছে তার অধিকাংশই ধর্মীয় ইমারত। এর কারণ সুস্পষ্ট। ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে ইমারতগুলি পরিত্যক্ত হলেও এদের উপকরণ অপহূত বা লুণ্ঠিত হয়নি। গৌড়-লখনৌতি ও পান্ডুয়া-ফিরুজাবাদের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে যে, ব্যক্তিগত ইমারত তৈরির জন্য কিভাবে পুরাতন সেক্যুলার ইমারতগুলি অপহূত বা লুণ্ঠিত হয়েছে।

ধর্মীয় শ্রেণির ইমারতের মধ্যে মসজিদের প্রাধান্যই সর্বাধিক। এগুলি আবার দুধরনের- শুক্রবারের জুমা’র নামাযের জন্য জামে মসজিদ এবং ওয়াক্তিয়া মসজিদ। এই ওয়াক্তিয়া মসজিদকে কখনও কখনও পাঞ্জেগানা মসজিদও বলা হয়। শুধু পাঞ্জেগানা বা দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের জন্য ব্যবহূত হয় বলে এই মসজিদগুলির এরূপ নাম দেওয়া হয়েছে। জামে মসজিদকে আলাদাভাবে শনাক্তকরণের চিহ্ন হচ্ছে এগুলি আকারে বড় এবং এতে সাধারণত উত্তর-পশ্চিম কোণে শাহী গ্যালারি বা মাকসুরা থাকে অনেকটা দোতলার মতো।

শাসক বা তার প্রতিনিধির নিরাপত্তা বিধানের জন্য এই গ্যালারি বা মাকসুরা নির্মাণ করা হয়। খলিফাতাবাদ মসজিদ অর্থাৎ বর্তমান বাগেরহাট জামে মসজিদে (আদিনা মসজিদের পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ) শাহী গ্যালারি না থাকার কারণ এখানে গ্যালারির বিকল্প হিসেবে মধ্যবর্তী মিহরাবের উত্তর পাশে একটি গুপ্ত পথ তৈরি করা হয়েছে। প্রথম দিকের শাসকগণ মিহরাবকে বেষ্টনকারী মাকসুরায় পৌঁছার জন্য মাঝেমধ্যে এই পথটি ব্যবহার করতেন।

জামে মসজিদগুলি সচরাচর আয়তাকার ও বহু গম্বুজবিশিষ্ট। এতে মধ্যখানে লম্বালম্বিভাবে ভাগ করা খিলানযুক্ত বিস্তৃত ‘নেভ’ থাকে। হজরত পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ছাড়া কোন জামে মসজিদেই ‘রিওয়াক’ বেষ্টিত খোলা ‘সাহান’ নেই। ঐতিহ্যবাহী জামে মসজিদের এই বৈশিষ্ট্যটি ভারতের বাইরে অথবা দিল্লির কোন মসজিদেও সংযোজন করা হয় নি। স্থানীয় আবহাওয়া এই নকশার জন্য অনুপযোগী বলেই তা করা হয় নি। আদিনা মসজিদ (১৩৭৩) ও খলিফাতাবাদ মসজিদ (পনেরো শতকের মধ্যভাগ) ছাড়া সুলতানি আমলের প্রতিনিধিত্বকারী নিম্নোক্ত জামে মসজিদগুলি নজির হিসেবে উল্লেখ করা যায়: গুণমন্ত মসজিদ (পনেরো শতকের মধ্যভাগ), তাঁতীপাড়া মসজিদ (আনু. ১৪৮০), দরসবাড়ি মসজিদ (১৪৭৯), গৌড়-লখনৌতির ছোট সোনা মসজিদ (১৪৯৪-১৫১৯) ও বড় সোনা মসজিদ (১৫২৬), রাজশাহীর বাঘা মসজিদ (১৫২২) ও কুসুম্বা মসজিদ (১৫৫৮) এবং সম্প্রতি উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত বারো বাজারের (যশোর) সাতগাছিয়া ও মনোহর দিঘির জামে মসজিদ (পনেরো শতকের শেষভাগ অথবা ষোল শতকের প্রথম দিকের)। রাজকীয় গ্যালারি নেই অথচ শিলালিপিতে জামে মসজিদ বলে উল্লিখিত একমাত্র মসজিদ হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ জেলার রামপালের মসজিদ। এই মসজিদটি পরবর্তী ইলিয়াসশাহী বংশের শেষ সুলতান জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ কর্তৃক ৮৮৮ হিজরিতে (১৪৮৩ খ্রি) নির্মিত হয়।

ওয়াক্তিয়া মসজিদগুলি আকারে ছোট এবং সাধারণত বিভিন্ন এলাকায় নির্মিত হয়ে থাকে। এগুলি শুধু নামাযের জন্যই নয়, সামাজিক বৈঠক অনুষ্ঠানস্থল এবং প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষালয়রূপেও ব্যবহূত হতো। এই মসজিদগুলি সাধারণত এক গম্বুজ বিশিষ্ট। এ ধরনের কোন কোন মসজিদের সম্মুখভাগে উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত খিলানাকৃতি বারান্দাও থাকে।

জামে ও ওয়াক্তিয়া উভয় ধরনের মসজিদের খিলান তৈরি হয় বাংলার চিরায়ত কুটিরের অনুকরণে চৌচালা আকৃতিতে। এধরনের মসজিদের চৌচালা খিলানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো গৌড়-লখনৌতির চামকাটি মসজিদ (১৪৭৫), খনিয়াদিঘি মসজিদ ও লট্টন মসজিদ (পনেরো শতকের শেষের দিকের), বাগেরহাটের রণবিজয়পুর মসজিদ ও বিবি বেগনি মসজিদ (পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ের), বারো বাজারের জোড় বাংলা ও গোড়ার মসজিদ (পনেরো শেষ বা ষোল শতকের প্রথম দিকের), সোনারগাঁয়ের গোয়ালদি মসজিদ (পনেরো শেষ বা ষোল শতকের প্রথম দিকের) এবং দিনাজপুরের সুরা মসজিদ (পনেরো শেষ বা ষোল শতকের প্রথম দিকের)।

টিকে থাকা অপরাপর ধর্মীয় শ্রেণির সৌধ হচ্ছে কিছুসংখ্যক সমাধিসৌধ। এই সৌধগুলি দুধরনের: ইমারত ও পাথরে বাঁধানো কবর। এ ছাড়া রয়েছে গৌড়-লখনৌতির দুটি মাদ্রাসা ভবন। এদের একটির ভিত সম্প্রতি খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে। ইমারতগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পান্ডুয়া-ফিরুজাবাদের জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের (১৪১৫-১৪৩২) সমাধি ও বাগেরহাটের খান জাহানএর (মৃত্যু ১৪৫৯) সমাধি। বর্গাকার ও এক-গম্বুজ বিশিষ্ট এই সৌধগুলি সম্ভবত নির্মিত হয়েছে দিল্লির বর্গাকার সৌধের অনুকরণে, যার সর্বপ্রাচীন উদাহরণ সুলতান ইলতুৎমিশের সমাধিসৌধ। এই ধরনের সৌধের উৎস প্রাক-ইসলামি যুগের সাসানীয় চাহারতক্। মনে হয়, সমাধিসৌধ নির্মাণ মুগল আমলে যত প্রচলিত ছিল সুলতানি আমলে ততটা ছিল না। পাথরে নির্মিত সমাধির মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিচিত সোনারগাঁয়ে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ’র সমাধি। পাথর খোদাই করে এই সমাধিটি নির্মিত। পাথরে নির্মিত অপরাপর সমাধি, যেমন গৌড়-লখনৌতিতে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও তাঁর পরিবারবর্গের সমাধি, পান্ডুয়া-ফিরুজাবাদের শেখ জালালুদ্দীন তাবরিজি (মৃত্যু ১২২৬ বা ১২৪৪) ও নূর কুতুব আলমের (মৃত্যু ১৪১৫) সমাধি থেকে এটি ব্যতিক্রমী। এসব পাথরে বাঁধানো সমাধির মধ্যে শুধু পুণ্যাত্মাদের সমাধি ছাড়া আর সব এমনই অরক্ষিত যে, এগুলি সহজেই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও উদ্দেশ্যমূলক ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়ে পড়ছে। স্থানীয়ভাবে দরসবাড়ি মাদ্রাসা (১৫০৪) নামে পরিচিত গৌড়-লখনৌতির মাদ্রাসা ছিল মধ্যখানে উন্মুক্ত চত্বরসহ বিশাল এক আয়তাকার ইমারত। মধ্যখানের পশ্চিম দিকের কক্ষ ছাড়া উন্মুক্ত চত্বরের চারপাশের কক্ষগুলি ডরমেটরিরূপে ব্যবহূত হতো। মধ্যখানের অপেক্ষাকৃত বড় কক্ষটি ব্যবহূত হতো মসজিদ হিসেবে। এই কক্ষের তিনটি মিহরাবই তার প্রমাণ। বেলবাড়ি মাদ্রাসা (১৫০২) নামে পরিচিত গৌড়ের অপর একটি মাদ্রাসা উদ্ধারের জন্য এখনও কোন খননকাজ হয় নি।

গৌড়-লখনৌতির কদম রসুল (১৫৩১) এক আলাদা ধরনের ধর্মীয় সৌধের একক উদাহরণ। তবে সুলতানি আমলে ধর্মীয় সৌধ হিসেবে এর তেমন স্বীকৃতি ছিল না। হোসেনশাহী বংশের নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহ মসজিদের অবয়বে এটি নির্মাণ করান। তবে এর কেন্দ্রস্থলে ছিল অতীব সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে মহানবী (সঃ)-এর পদচিহ্নের স্মারক স্থাপনের জন্য একটি মঞ্চ। এই রীতি মুগল আমলে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সেক্যুলার সৌধ এখন খুব কমই টিকে আছে। টিকে আছে শুধু কয়েকটি ফটক (দাখিল দরওয়াজা, গুমতি গেট ও চিকা ভবন, শেষোক্তটি সম্ভবত একটি অফিস ভবন), আর আছে গৌড়-লখনৌতিতে কিছুসংখ্যক সেতুর অবশেষ (পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ের) এবং গৌড়-লখনৌতি ও পান্ডুয়া-ফিরুজাবাদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

গৌড়-লখনৌতি প্রাসাদের (পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ের) বাইশগজী নামে পরিচিত চৌহদ্দি দেওয়ালের কিছু অংশ এবং মোজাইক করা পাকা মেঝের কিছু অবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। পান্ডুয়া-ফিরুজাবাদ প্রাসাদও (চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ের) এখন সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও জঙ্গলে আচ্ছাদিত। এর কিছু অংশ এখন পরিণত হয়েছে চাষের জমিতে। এখন একটি হাম্মামের ভগ্নাংশ ও একটি ভাঙা বুরুজ থেকে প্রাসাদটিকে শনাক্ত করা হয়। এটি সম্ভবত মিনার নামে পরিচিত নগরের ফটকের কোণের একটি বুরুজ। মোটা স্তম্ভ ও দেয়ালের কারুকার্য সমেত দুই নগরের প্রাসাদগুলির যে বিবরণ চীনা ও পর্তুগিজ পর্যটকরা রেখে গেছেন, তা থেকে এ দুটি বিশাল নগরের গৌরবময় দিনের কথা জানা যায়। এগুলি ছিল মধ্যযুগীয় নগরের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক উদাহরণ।

আকৃতি বা রীতি ব্যতিরেকে বাংলায় সুলতানি আমলের স্থাপত্যশিল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো যে, এ যুগের ইমারতগুলি ইটের তৈরি, দেওয়াল বেশ পুরু (১.৫ থেকে ৪ মিটার), সম্মুখভাগে পাথর অথবা পাথরের সরদল মাঝখান দিয়ে সরাসরি বসানো। যে বুরুজ সংযোজন করে ইমারতের কোণ মজবুত করা হয়েছে তার বেশির ভাগই অষ্টভুজাকৃতি, কখনও কখনও গোলাকার এবং ছাদের শীর্ষভাগ সমতলে উঁচু ও চূড়াবিহীন। এক বুরুজ থেকে অন্য বুরুজ পর্যন্ত টানা ছাদ ধনুকের মতো বাঁকা, প্রচলিত কুঁড়েঘর আকৃতির অনুকরণে তৈরি। ছাদের উপরে উল্টানো পাত্র আকৃতির স্থানীয় ধরনের গম্বুজ। এই গম্বুজের বেশির ভাগই ত্রিকোণী পেন্ডেন্টিভের উপর এবং মাঝেমধ্যে স্কুইঞ্চের উপর বসানো। গম্বুজ স্থাপনের এ দুটি পদ্ধতিই বহিরাগত। বড় বড় ইমারতের অভ্যন্তরভাগে দ্বিকেন্দ্রিক সূচ্যগ্র খিলান বহনের জন্য গ্রানাইট পাথরের বাঁকা অথচ শক্ত দেশীয় স্তম্ভ সারিবদ্ধভাবে বসানো আছে এবং এর ফলে ভেতরে একটা খোলামেলা আবহের সৃষ্টি হয়েছে। ইমারতের ভেতর ও বাইরে ছিলার আলঙ্কারিক পট্টি বা বন্ধনী এবং স্থানীয় পোড়ামাটির ফলকের নকশা দ্বারা কারুকার্য করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হচ্ছে বিভিন্ন ডিজাইনের ঝুলন্ত নকশা ধরে রাখার জন্য লতাপাতার ফ্রেম, যা মূলত মন্দির অলঙ্করণের শিকল ও ঘণ্টার মোটিফ থেকে গৃহীত। মসজিদগুলিতে পূর্বদিকের প্রবেশপথ বরাবর সমসংখ্যক মিহরাবে ছিল সম্মুখ দিকে গ্রিল করা খিলান এবং পুরো নকশাই আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে এমন ব্যাপকভাবে কারুকার্যমন্ডিত ছিল যে, এর মধ্য দিয়ে পুরো অভ্যন্তরভাগ তাৎক্ষণিকভাবে পরিদৃষ্ট হতো।

ইমারতের উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য বাংলায় সুলতানি স্থাপত্যকে একটি আলাদা রূপ দিয়েছে। এই রূপ ছিল ভারতবর্ষ ও অপরাপর স্থানের মধ্যযুগীয় স্থাপত্য থেকে ভিন্নতর। এই বৈশিষ্ট্য এমন একটি রীতির জন্ম দিয়েছে যা স্পষ্টতই ছিল স্বতন্ত্র বাঙালি রীতি। এই রীতি প্রচলিত ছিল চৌদ্দ, পনেরো ও ষোল শতকে এবং পরবর্তী শতকগুলিতেও এই ধারা অব্যাহত ছিল বিশেষত মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে। অবশ্য মুগল ইমারতশিল্পের অনুপ্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত এই ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল এবং সতের শতক থেকে মুগল স্থাপত্যরীতিই স্বীকৃত ধারায় পরিণত হয়।

মুগল আমল বাংলায় মুগল স্থাপত্য ছিল সুলতানি স্থাপত্য থেকে ভিন্নতর। এটি কোন স্বতন্ত্র বা জাতীয় রীতির বহিঃপ্রকাশ ছিল না, বরং আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, দিল্লি বা লাহোরে যে রাজকীয় মুগল স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল, এটি ছিল তারই প্রাদেশিক সংস্করণ। বাংলায় কর্মরত মুগলরা তাদের উত্তর ভারতীয় প্রভুদের মতোই ছিলেন মধ্য এশিয়া ও পারস্যের মুগল-তৈমুরীয়দের সরাসরি বংশধর এবং তারা বাদশাহদের প্রতিনিধিরূপে শাসনকর্তা হিসেবে বাংলায় প্রেরিত হয়েছিলেন। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন সম্রাটদের আত্মীয় বা তাদের আস্থাভাজন। এই আমলে বাংলায় প্রবর্তন করা হয় কেন্দ্রে মুগল জীবন ও সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল প্রত্যক্ষ শাসন। প্রাক-মুগল আমলে বাংলার একটি নিজস্ব পরিচিতি ছিল। কিন্তু মুগল আমলে তা হারিয়ে যায় এবং বাংলা পরিণত হয় মুগল সামগ্রিক জীবনধারার ক্ষুদ্র সংস্করণসহ একটি মুগল প্রদেশে। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে আকবরের সেনাপতিরা বাংলার পশ্চিম অংশ অধিকার করলেও জাহাঙ্গীরের শাসনামলের (১৬০৫-১৬২৭) গোড়ার দিকের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বাংলায় মুগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। আকবর ও জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিত স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনেকটা ব্যাপৃত থাকায় এই আমলে খুব কমই স্থাপত্য নির্মাণকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। বাংলায় মুগলদের অধীনে যেসব স্থাপত্যকর্ম সম্পন্ন হয়েছে তার অধিকাংশই শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলার সুবাহদারদের কাজ। আওরঙ্গজেবের সময়ে বাংলার সুবাহদারি বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের রূপ পরিগ্রহ করে এবং সুবাহদারগণ এতটাই ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন যে, তারা প্রায় স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করেন এবং স্বাধীনভাবেই তারা স্থাপত্যের ক্ষেত্রে স্ব স্ব অবদান রাখেন। ১৬৭৮-৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্বল্পকালীন বিরতিসহ শায়েস্তা খান ১৬৬৪ থেকে ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। তাঁর সময়ে বিশেষত রাজধানী ঢাকার আশপাশসহ দেশে এতো ইমারত নির্মিত হয় যে, কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর কীর্তিকে একটি স্বতন্ত্র স্থাপত্যরীতি হিসেবে চিহ্নিত করে একে ‘শায়েস্তা খানী রীতি’ রূপে আখ্যাত করেছেন।

এ আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, শুধুমাত্র মুগলরাই তাদের পছন্দ মাফিক ইমারত নির্মাণ করে নি, হিন্দুরাও মন্দির নির্মাণ করেছে এবং দেশে এখনও সেসময়ে নির্মিত বহুসংখ্যক মন্দির টিকে আছে। এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই যে, স্বাধীন সুলতানদের আমলে মন্দির নির্মিত হয় নি। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক সম্পূর্ণ সেক্যুলার ইমারত হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এরূপ ধারণা অবশ্যই করা যায় যে, কাল পরিক্রমায় সেগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে। সেকালে নির্মিত বিদ্যমান মন্দিরের স্বল্পতার কারণ মন্দিরগুলির ধরন, ছোট ও ঊর্ধ্বমুখী অবয়ব, বছরের একটা দীর্ঘ সময়ে প্রবল বৃষ্টিজনিত প্রতিকূল আবহাওয়া, রক্ষণাবেক্ষণের ধরন, যুদ্ধ ও শিল্পকর্মের শত্রু লুটেরাদের দৌরাত্ম্য। মুগল শাসনামলে সমভাবে হিন্দু ও মুসলিম জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং কালের ব্যবধান হিন্দু মন্দির-ইমারতের টিকে থাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলির অন্তর্ভুক্ত। মুগল আমলের কয়েকটি মন্দির উলেখযোগ্য।

এগুলি হলো ঢাকায় অবস্থিত ঢাকেশ্বরী মন্দির (অনেকটা আধুনিকায়িত), পাবনার জোড় বাংলা মন্দির (সতের শতকের গোড়ার দিকের), ফরিদপুরের খালিয়ায় রাজারাম মন্দির (আঠার শতকের গোড়ার দিকের), দিনাজপুরে কান্তনগর মন্দির (১৭৫২), পুটিয়ায় গোবিন্দমন্দির ও শিবমন্দির (ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকের), চান্দিনায় আটচালা মন্দির (ঊনিশ শতক)। পোড়ামাটির অলঙ্করণ শিল্পের উৎকর্ষের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় কান্তনগর মন্দির ও গোবিন্দমন্দিরে।

মুগল আমলের এখনও টিকে থাকা মুসলিম সৌধগুলি সুলতানি আমলের সৌধের মতোই দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়- ধর্মীয় ও সেক্যুলার। ধর্মীয় সৌধগুলির মধ্যে বেশিরভাগই মসজিদ এবং এর পরেই আসে সমাধিসৌধ। অপরাপর ধর্মীয় কাঠামো যেমন ঈদগাহ, ইমামবারা ও কদম রসুল সংখ্যায় খুবই কম এবং এগুলি মুগল আমলের শেষের দিকের বা মুগল পরবর্তী যুগের এমন কিছু দুর্লভ উদাহরণ যাতে তেমন কোন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্যশৈলী পরিদৃষ্ট হয় না।

মাদ্রাসার একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না। ঢাকার করতলব খান মসজিদ (১৭০০-১৭০৪ বিদ্যমান অ্যান্ট্রিতে ১৭০১) ও খান মুহম্মদ মির্ধা মসজিদের (১৭০৬ বিদ্যমান অ্যান্ট্রিতে ১৭০৪-১৭০৫) নিচতলার আলাদা আলাদা আবাসকক্ষ এবং মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদের (১৭২৪-২৫) ডরমেটরি হিসেবে দ্বিতল খিলান আবৃত কক্ষসমূহ এখনও মসজিদের অংশ হিসেবে বিদ্যমান। এর থেকে বোঝা যায় যে, তখন মাদ্রাসাগুলি মসজিদের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল, এদের কোন পৃথক অবস্থান ছিল না।

সুলতানি আমলের মতোই মুগল আমলের মসজিদগুলি ছিল দুধরনের- জামে মসজিদ ও ওয়াক্তিয়া মসজিদ। মুগল জামে মসজিদগুলি কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণত ছিল আকারে ছোট, তিন গম্বুজবিশিষ্ট এবং সম্মুখভাগে ছিল উন্মুক্ত পাকা অঙ্গন (সাহান)। কিন্তু সুলতানি আমলের মসজিদে এ ধরনের কোনো অঙ্গন ছিল না। মুগল আমলের ব্যতিক্রমী জামে মসজিদগুলির মধ্যে রয়েছে রাজমহলের জামে মসজিদ (১৫৯৫-১৬০৫), ঢাকার করতলব খান মসজিদ (১৭০০-১৭০৪) এবং মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদ (১৭২৪-২৫) ও চক মসজিদ (১৭৬৭)। এই ব্যতিক্রমী মসজিদগুলির মধ্যে রাজমহলের জামে মসজিদ মানসম্মত পরিকল্পনায় নির্মিত একটি বিশালকায় ইমারত এবং এতে পান্ডুয়া-ফিরুজাবাদের সুলতানি মসজিদের ঐতিহ্য অনুসরণ করা হয়েছে। এতে একটি পিপাকৃতি খিলান ছাদ নামায কক্ষের মূল অংশকে দুটি সমান ভাগে বিভক্ত করেছে। এই দুই অংশের দুপাশে রয়েছে দুটি বারান্দা এবং এর উপরিভাগে প্রতি পার্শ্বে চারটি বড় ও চারটি করে ছোট গম্বুজ স্থাপিত। অন্যান্য মসজিদগুলি পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট। তিন গম্বুজবিশিষ্ট মুগল মসজিদের সর্বোত্তম উদাহরণ গৌড়-লখনৌতির নিয়ামতউল্লাহ ওয়ালীর মসজিদ (সতেরো শতকের মধ্যভাগ), ঢাকার লালবাগ কেল্লা মসজিদ ও সাতগম্বুজ মসজিদ (সতের শতকের মধ্যভাগ) এবং মুর্শিদাবাদের পিলখানা মসজিদ (আঠারো শতকের মধ্যভাগ)। এই ধরনের মসজিদের নমুনা সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে আছে। মুগল আমলের জামে মসজিদের অভ্যন্তরে কোন রাজকীয় গ্যালারি নেই। এই প্রদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুগলীকরণই এর কারণ। ওয়াক্তিয়া মসজিদগুলি সবই ছোট আকৃতির, এক গম্বুজবিশিষ্ট এবং সুলতানি আমলে নির্মিত এ জাতীয় মসজিদের তুলনায় এদের সংখ্যা অনেক বেশি। ঢাকার আল্লাকুরি মসজিদ (সতের শতকের শেষের দিক) এ জাতীয় মসজিদের একটি উদাহরণ। মুগল আমলের মসজিদের একটি চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মূল নির্মাণকাঠামোর অবিচ্ছিন্ন অংশ অথবা সাজসজ্জা উপকরণ হিসেবে দোচালা নকশার সংযোজন। মুগল মসজিদে এই দোচালা নকশার সংযোজন ছিল সুলতানি আমলের মসজিদের চৌচালা খিলান ছাদ প্রয়োগরীতির একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম।

সমাধিসৌধগুলিতে সাধারণত পুরানো ঐতিহ্য অনুসরণ করা হতো, যেমন গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার কাঠামো এবং অভ্যন্তরভাগে প্রস্তর নির্মিত একটি বা একাধিক সমাধি। ঢাকায় বিবি পরীর সমাধিসৌধ (আনু. ১৬৮৪) এবং রোহনপুর অষ্টভুজী সমাধিসৌধের (সতের শতকের মধ্যভাগ) ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। বিবি পরীর সমাধিসৌধের মূল বর্গাকার অংশের মধ্যস্থলে গম্বুজটি স্থাপিত এবং এই বর্গাকার অংশের চারপাশ ঘিরে রয়েছে খিলানছাদ আবৃত কক্ষ। এই সমাধিসৌধটি মূলত পারস্য দেশীয় ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত বিখ্যাত মুগল সমাধিসৌধ, যেমন দিল্লির খান-ই-খানানের সমাধি অথবা আগ্রার তাজমহলের স্থাপত্য চটকের কতকটা অনুকরণ বলে প্রতীয়মান হয়। বর্গাকার গম্বুজবিশিষ্ট সমাধিসৌধের প্রতিনিধিত্বশীল নিদর্শন হিসেবে প্রায়শ ঢাকায় অবস্থিত দারা বেগমের সমাধিসৌধের (সতের শতকের শেষভাগ) উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

টিকে থাকা সেক্যুলার ইমারতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ঢাকা ও এর আশপাশে কয়েকটি দুর্গের অবশেষ, যেমন লালবাগ দুর্গ (১৬৭৮), ইদ্রাকপুর দুর্গ (১৬৬০), সোনাকান্দা দুর্গ (সতের শতকের মধ্যভাগ), জিনজিরা দুর্গ (সতের শতকের শেষভাগ) ইত্যাদি, এবং গৌড়-লখনৌতির ফিরুজপুরে তথাকথিত তাহখানা কমপ্লেক্স (সতের শতকের শেষভাগ)। এদের মধ্যে লালবাগ দুর্গ নির্মিত হয়েছিল সুবাহদারদের বসবাসের জন্য একটি প্রাসাদ-দুর্গ হিসেবে, তাহখানা নির্মিত হয় সুফী-দরবেশ নিয়ামতউল্লাহ ওয়ালীর আবাসস্থলরূপে এবং নদীতে নির্বিঘ্ন নৌচলাচলের জন্য নিরাপত্তা ফাঁড়ি হিসেবে নির্মিত হয়েছিল অপরাপর জলদুর্গগুলি। এসকল দুর্গের সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম। এগুলিতে ছিল সুউচ্চ দুর্গ-প্রাকার, ঈওয়ান আকৃতির ফটক, উত্তর ভারতের মুগল দুর্গের অনুকরণে বহিঃপ্রাচীরে বন্দুকে গুলি চালাবার ফোকর ও ঘুলঘুলি (কুলুঙ্গিযুক্ত) জানালা এবং অভ্যন্তরভাগে নির্মিত প্রয়োজনীয় অপরাপর কাঠামো। এসকল দুর্গের অভ্যন্তরভাগের ইমারত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধ্বংস হয়ে গেছে; শুধু লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরে টিকে আছে ‘দরবার হল’ নামে পরিচিত ছোট আবাসিক প্রাসাদটি, বিবি পরীর সমাধিসৌধ ও জামে মসজিদ। গৌড়-লখনৌতির তাহখানা একটি অনাড়ম্বর সাদাসিদা ধরনের অরক্ষিত এক-কক্ষ ইমারত এবং একজন দরবেশের সরল জীবন যাপনের উপযোগী করে নির্মিত। এটিকে দুর্গ-প্রাসাদ না বলে বরং খানকাহ বলা যায়।দেশের বিভিন্ন অংশে বেশ কিছুসংখ্যক সেতু এখনও টিকে আছে। এদের মধ্যে ফতুল্লা, বিক্রমপুর ও সোনারগাঁয়ের সেতুগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সবগুলি সেতুই খিলানাকার স্তম্ভের উপর স্থাপিত এবং এগুলি সতের শতকের মাঝামাঝি বা শেষভাগে নির্মিত বলে ধরে নেওয়া যায়।

দুর্গের সমতুল্য অপরাপর নির্মাণকাঠামো হলো স্থানীয়ভাবে ‘কাটরা’ নামে অভিহিত সরাইখানা। মালদহ, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে এদের কিছুসংখ্যক নিদর্শন রয়েছে। এখন এই কাটরাগুলির শুধু ফটকই পরিদৃষ্ট হয়। এগুলি একটি অখন্ড পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এর একদিকে একটি ফটক এবং মধ্যখানে উন্মুক্ত অঙ্গনের পাশ ঘিরে নির্মিত হয়েছিল কক্ষগুলি। সবগুলি সরাইখানারই অবস্থান নদীর তীরে। এর থেকে বোঝা যায় যে, মুগল আমলে নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলায় মুগল আমলে নির্মিত সৌধগুলি ছিল উত্তর ভারতের মুগল ইমারতের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। কিন্তু ব্যবহূত নির্মাণ উপকরণ ও অলঙ্করণ-শৈলীর দিক থেকে এগুলি ছিল স্বতন্ত্র। সুলতানি আমলের সৌধের ন্যায় বাংলায় মুগল সৌধেও মূল উপকরণ হিসেবে ইটের ব্যবহার অব্যাহত ছিল। কিন্তু মুগল আমলের বাংলার ইমারতসমূহের সম্মুখভাগে সুলতানি আমলের পোড়ামাটির অলঙ্করণ এবং রাজকীয় মুগলরীতির মর্মর বসানো নকশা ও মূল্যবান প্রস্তরের কারুকার্যখচিত শ্বেতমর্মর ব্যবহার করা হয় নি। তৎপরিবর্তে এ আমলের দেয়ালগুলি আস্তর করা এবং ছোট কুলুঙ্গিতে আস্তরের প্যানেল ব্যতিরেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাদামাটাভাবে তা করা হয়েছে। মধ্যবর্তী প্রবেশপথ এ সময় নিরবচ্ছিন্নভাবেই ছিল পার্শ্ববর্তী প্রবেশপথ থেকে বৃহদাকার এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলি সামনের দিকে কিছুটা প্রলম্বিত হয়ে একটি অর্ধগম্বুজাকৃতি ঈওয়ানের আকৃতি দিয়েছে। সুলতানি আমলের গম্বুজ থেকে আলাদা এ আমলের রুক্ষ ও কন্দাকৃতি গম্বুজগুলি কর্বেল-পেন্ডেন্টিভের পরিবর্তে গোলাকার পেন্ডেন্টিভের উপর বসানো ছিল। প্রবেশপথের সংখ্যা ছাদে গম্বুজের সংখ্যা ও অভ্যন্তরভাগে মিহরাবের সংখ্যার অনুরূপ। ছাদের বাঁকানো কার্নিসের প্রচলন তখন উঠে গেছে এবং এর পরিবর্তে কার্নিস সজ্জার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে মেরলোন শোভিত প্যারাপেট। গম্বুজের গোড়ার চতুর্দিকে এই একই ধরনের মেরলোন নকশা পরিলক্ষিত হয় এবং এর চারপাশে বসানো থাকে রেলিং দ্বারা যুক্ত ছোট ছোট চূড়াসদৃশ ফিনিয়াল। এসময় দ্বিকেন্দ্রিক খিলানের পরিবর্তে ব্যবহূত হয় চতুষ্কেন্দ্রিক খিলান এবং পূর্ববর্তী আমলের স্থূল প্রস্তরস্তম্ভের পরিবর্তে ব্যবহূত হয় ইটনির্মিত স্তম্ভ। কোণের সরু বুরুজগুলি মাঝেমধ্যে অলংকৃত পাত্রসদৃশ ভিতের উপর স্থাপিত এবং এই বুরুজের শীর্ষভাগ ছাদের সীমা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে সম্প্রসারিত। এই বুরুজগুলির শীর্ষভাগে প্রধান গম্বুজের আকৃতির অনুরূপ এবং ফিনিয়াল শোভিত ক্ষুদ্র গম্বুজ বসানো। কখনও কখনও সম্মুখভাগের ঈওয়ানের অর্ধ-গম্বুজের খিলানগর্ভ ও প্রধান মিহরাব আস্তর করা মুকার্নাস নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত।

সুলতানি আমলের টিকে থাকা সৌধের চেয়ে মুগল আমলের বিদ্যমান সৌধের সংখ্যা অনেক বেশি। নির্মাণকালের নৈকট্য, নির্মাণ সামগ্রীর স্বল্পমূল্য এবং নির্মাণের সহজ কলাকৌশলই এর কারণ। নির্মাণের সরল পদ্ধতি ও ব্যয়স্বল্পতার কারণে এই নির্মাণরীতি সারা বাংলায় ব্যাপক প্রসারলাভ করে এবং রাজধানী থেকে দূরে কর্মরত মুগল কর্মকর্তারাই শুধু নন, জনকল্যাণে অবদান রাখতে আগ্রহী জমিদাররাও এই নির্মাণরীতি অনুসরণে এগিয়ে আসেন। গ্রামাঞ্চলের মসজিদের অধিকাংশই বর্গাকৃতি ও এক গম্বুজবিশিষ্ট এবং এই ঐতিহ্য অদ্যাবধি অনুসৃত হয়ে আসছে।

মুগল আমলে মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরানো নির্মাণরীতিকে সম্পূর্ণ পরিহার করা হয় নি, এ ক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটেছে সুলতানি ও মুগল স্থাপত্যরীতির। এ আমলে নির্মিত মন্দিরগুলিকে এই অব্যাহত স্থাপত্যরীতির নিদর্শন বলে বিবেচনা করা যায়।

সুলতানি ও মুগল নির্মাণশৈলীর ফসল মধ্যযুগীয় বাংলার স্থাপত্যকে ব্যাপক পরিসরে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও গুণগত মান ও বৈশিষ্ট্যে এই স্থাপত্য উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের স্থাপত্য থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। এই স্বাতন্ত্র্য বাংলার স্থাপত্যকে দিয়েছে এক নতুন ও কাঙ্ক্ষিত অবস্থান, আর এতে রূপলাভ করেছে একটি স্বতন্ত্র জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন শিল্পকলা। [এ.বি.এম হোসেন]

গ্রন্থপঞ্জি HC Creighton, Ruins of Gaur, London, 1817; A Cunningham, The Archaeological Survey of India Report, Vol. XV, ‘Report of a Tour in Bihar and Bengal in 1879-80’, Calcutta, 1882; Abid All Khan and HE Stapleton, Memoirs of Gaur and Pandua, Calcutta, 1931; AH Dani, Muslim Architecture in Bengal, Dhaka, 1961; ABM Husain, ‘The Ornamentation of the Sultanate Architecture in Bengal’, Journal of the Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka, 1978; ‘Bengal Style of Muslim Architecture’, Islam Today, Journal of the ISESCO, Rabat, 1985; Gaur-Lakhnauti, Dhaka, 1997; Sonargaon - Panam, Dhaka, 1997; Perween Hasan, Sultanate Mosque Types in Bangladesh: Origins and Development, Harvard University PhD Thesis, 1984; M Hafizullah Khan, Terracotta Ornamentation in the Muslim Architecture Of Bengal, Dhaka, 1988.

উপনিবেশিক যুগ আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় প্রাধান্য বিস্তারকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তারা মুর্শিদাবাদের ২০০ কিমি দক্ষিণে তাদের শক্ত ঘাঁটি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম অবৈধভাবে সম্প্রসারিত করে। এসময়ে মুর্শিদাবাদ ছিল নওয়াবের প্রাদেশিক রাজধানী, যেখান থেকে তিনি তাঁর শাসন পরিচালনা করতেন। ১৭৬০-এর দশকের সমস্তটা জুড়েই মুর্শিদাবাদ ছিল বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল নগর। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ যখন তার দীউয়ানি সদরদপ্তর মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় সরিয়ে নেন তখন থেকেই কলকাতা হয়ে ওঠে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী এবং ১৯১২ সাল পর্যন্ত এটি এ মর্যাদা ধরে রাখে। এই অংশে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত ব্রিটিশ ও স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকদের উদ্যোগে বাংলায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন ভবনের মধ্য থেকে যে সমস্ত ভবন মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে সেগুলির মধ্যে থেকে নির্বাচিত কয়েকটি ভবন নিয়ে আলোচনা করা হলো। স্থানীয় অধিবাসীরা যখন ইংরেজি শিখতে শুরু করে এবং পোশাক-আশাক ও ব্যবহারে নতুন শাসকদের অনুসরন করতে থাকে তখন তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা মসজিদ, মন্দির ও সমাধিসৌধে এর প্রভাব পড়ে। অথচ বিগত বেশ কয়েক শতক ধরে এই সমস্ত ভবনের স্থাপত্য রীতিতে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল। স্বভাবিকভাবেই এই প্রভাবের ছাপ সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় প্রাসাদসমূহে। অন্যদিকে গির্জা, ম্যানসন ও সরকারি ভবনসমূহের ব্রিটিশ স্থাপত্য রীতি ভারতীয় আবহাওয়ার সাথে মিশে যেতে কিছুটা সময় নিয়েছিল, কেননা এটি ভারতে আসে একটু দেরিতে। ব্রিটিশ স্থাপত্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি অথবা আধিক্য নির্ভর করত শাসকদের ইচ্ছার উপর। ব্রিটিশরা এক্ষেত্রে কখনই নির্দিষ্ট সাম্রাজ্যিক রীতিতে নির্ভরশীল ছিল না, বরং ভারতে তাদের ভূমিকা অনুযায়ী স্থাপত্য রীতিতে পরিবর্তন আনতে সদা একটি উপযুক্ত রীতির সন্ধান করেছে।

মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় স্থাপত্য মসজিদ স্থাপত্যে প্রাদেশিক মুগলরীতি পরিলক্ষিত হয়, যা সতের শতকের প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকার স্থাপত্যে লক্ষ্য করা গেছে। ভবন নির্মাণ উপাদান হিসেবে ইটের ব্যবহার অব্যাহত থাকে। অবস্থানের উপর ভিত্তি করে মুর্শিদাবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মসজিদটি হলো শেখ খলিলুল্লাহর তত্ত্বাবধানে নওয়াব মীরজাফর আলী খানের স্ত্রী মুন্নী বেগম কর্তৃক ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত চক মসজিদ (চিত্র-১)। প্রশাসন কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ার কারণে এটিকে মীর জাফরের অধীনে নব প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার একটি র্ব্যথ উপস্থাপনা বলা যেতে পারে।

এই সময়ের মধ্যে ব্রিটিশরা পূর্ণশক্তিসহ ইতোমধ্যেই আবির্ভূত হয়েছে, যার ফলে শুধু স্থাপত্যের উপাদানেই নয়, বরং ভবন শৈলীতেও এর প্রভাব পড়ে। এটি পাঁচগম্বুজ ও দুটি চৌচালা ভল্টসহ সাত ‘বে’ বিশিষ্ট বিশাল একটি মসজিদ। এই চৌচালা রীতিটি পনেরো শতকের সুলতানি স্থাপত্যে মুসলিম ভবনে লক্ষ্য করা যায়, যা ইটের ব্যবহারে নির্মিত গ্রামীণ কুঁড়েঘরের ছাদের অনুকরণে গড়ে উঠেছে। এই চৌচালাটি গড়ে উঠতো চারটি আলাদা অংশ উপরের দিকে উঠে একটি বিন্দুতে মিলিত হওয়ার মাধ্যমে। মুগল রীতির পুরু পলেস্তারা ও আয়তাকার প্যানেল কুলুঙ্গি দ্বারা বিভক্ত বহির্দেয়াল অব্যাহত থাকে। উঁচু দেয়াল ঘেরা উন্মুক্ত অঙ্গনের মাঝে স্থাপিত কক্ষগুলি মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহূত হতো। মসজিদের উৎকীর্ণ লিপিটি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে এর পিয়েট্রা-ডুরা রীতির জন্য (মুগল সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যসমূহে ব্যাপকভাবে ব্যবহূত ফুলেল নকশার প্রস্তর মোজাইক)। পাখার মোটিফ সমৃদ্ধ খাঁজকৃত খিলান কুলুঙ্গির মধ্যে ন্যস্ত গোলাকার খিলান সজ্জিত অলংকৃত পূর্ব ফাসাদে ইউরোপীয় প্রভাবের ছাপ প্রতীয়মান হয়।

মুর্শিদাবাদে অবস্থিত কদম শরীফ কমপ্লেক্সটিতে সাধারণের বিশ্বাসমতে মহানবী হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর পদচিহ্ন সম্বলিত প্রস্তর খন্ডটি সংরক্ষিত আছে। এখানে প্রথম মসজিদটি নির্মিত হয় ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে মীর জাফরের প্রধান খোজা খান-ই-আলা ইতওয়ার আলী খান কর্তৃক। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে কদম রসুল ভবনটিও তিনি নির্মাণ করেন। তিন ‘বে’ বিশিষ্ট মসজিদটিতে রয়েছে শিরাল গম্বুজ, যা দেখতে কন্দাকার, কারণ গম্বুজের কাঁধ অত্যন্ত গভীরভাবে সংকুচিত। এই ধরনের গম্বুজ পূর্ব ভারতে সম্ভবত এখানেই প্রথম বারের মতো দৃশ্যমান হয়, যদিও বিজাপুর ও দিল্লিতে অনেক আগেই এই জাতীয় গম্বুজ এসে গিয়েছিল। কদম রসুল ভবনটি একটু নিচু আকৃতির যার দক্ষিণ পার্শ্বে রয়েছে পাঁচটি খিলানপথ এবং একটি ছোট কন্দাকার গম্বুজ। ভবনের অভ্যন্তর প্লান গৌড়ের কদম রসুলের (১৫৩০) সদৃশ। গৌড় থেকেই পদচিহ্ন সম্বলিত প্রস্তর খন্ডটি এখানে আনা হয়েছিল। কথিত আছে যে, নিদর্শনটি আরব থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। আদিতে এটি পান্ডুয়ায় ছিল এবং হোসেনশাহী বংশের শাসনামলে (১৪৯৪-১৫৩৮) গৌড়ে স্থানান্তরিত হয়। মূর্শিদাবাদে নিদর্শনটির স্থানান্তর সম্ভবত এর ধর্মীয় দিককে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় রাখার জন্য হয়েছিল, কেননা ইতোমধ্যেই কলকাতায় রাজধানী সরিয়ে নেওয়ায় মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল।

- #১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে দীউয়ানি কার্যালয় কলকাতায় স্থানান্ততরিত এবং এর পর পরই রাজস্ব কার্যালয় এবং ফৌজদারি ও দীউয়ানি আদালত কলকাতায় সরিয়ে নেওয়া হলে মুর্শিদাবাদের চরম পতন সাধিত হয়। উনিশ শতকের শুরুতে নগরটি শুধুমাত্র নওয়াবদের বাসস্থান হিসেবেই টিকে থাকে, যারা তখন কলকাতার ব্রিটিশ শাসনের অধীনে রাষ্ট্রীয় ভাতা সম্বলিত মর্যাদা নিয়ে টিকে ছিলেন। স্থাপত্যেও এই ব্রিটিশ নির্ভরতা পরিলক্ষিত হয় এবং পূর্বের প্রচলিত রীতি থেকে ক্রমশ সরে আসার চিহ্ন স্পষ্ট হয়।

মুর্শিদাবাদে জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যগত অলংকার সমৃদ্ধ ভবনের শেষ নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত ১৮০১ সালে নির্মিত মিয়া হালাল মসজিদ (চিত্র-২)। বাইরের দিক পলেস্তারা করা তিন ‘বে’ বিশিষ্ট এই মসজিদটি মুন্নী বেগমের চক মসজিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর অভ্যন্তরভাগ ফুল ও ময়ূরের স্টাকো মোটিফ সম্বলিত অলংকরণে সজ্জিত। এরপর থেকে ব্রিটিশ প্রভাবিত আরও সংযত স্থাপত্যশৈলী ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করার পর নতুন ধর্মীয় ভবন নির্মাণ ও শিয়া সম্পৃক্ততার পুরানো ভবনগুলির সম্প্রসারণ প্রতীয়মান করে যে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এসময় কি রকমভাবে সরকারি উৎসবে পরিণত হয়। মহানবী (সঃ)-এর শহীদ পৌত্র হোসেন (রঃ)-র বহনযোগ্য তাজিয়া (কৃত্রিম সমাধি) সংরক্ষণের জন্য হোসাইনিয়া ভবন নির্মিত হয়। যে মাসে শোকাবহ কারবালার হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় সেই মহরম মাসের প্রথম ১০ দিন এই তাজিয়াগুলি শোকশোভাযাত্রা সহকারে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। দুজন উচ্চ পদস্ত খোজা আম্বর আলী খান ১৮০৪-০৫ সালে এটি নির্মাণ করেন এবং দরাব আলী খান ১৮৫৪-৫৫ সালে এটি সম্প্রসারিত করেন।

মহরম উৎসব পালনের জন্য ১৮৪৭ সালে গড়ে ওঠে পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ ইমামবারা (চিত্র-৩)। এটি ১৭৫৬-১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক নির্মিত ইমামবারার স্থলে পুনঃনির্মিত হয়। এই ইমামবারাটি বিপরীত দিকে অবস্থিত প্রাসাদের তুলনায় লম্বা। নওয়াব ফেরেদুন শাহের পক্ষে সাদিক আলী খান এর নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণকাজ তত্ত্বাবধান করেন। প্রাসাদ শৈলীতে নির্মিত এই ভবনে ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এর দক্ষিণ ফাসাদটি দ্বিতল বিশিষ্ট। প্রত্যেকটি তলই স্তম্ভ-সরদল বিশিষ্ট ও খড়খড়ি জানালা সম্বলিত। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটিতে রয়েছে খাঁজযুক্ত খিলান। এর দুপাশে সমতল কার্নিসশীর্ষ সম্বলিত টাসক্যানীয় রীতির স্তম্ভ রয়েছে। ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সম্ভবত সরকারি স্থাপত্যের জন্য সংরক্ষিত ছিল। কারণ ওই একই স্থপতি যখন অ-উপনিবেশিক ছোটে-চক-কি মসজিদ-এর (১৮৮১) মতো ভবন নির্মাণ করেন তখন এতে খাঁজযুক্ত খিলানপথ ও শিরাল গম্বুজ পরিদৃষ্ট হয়, যা পূর্ববর্তী মুগল রীতির অনুসরণ।

১৮৩৫-৪২ সালের মধ্যে টিপু সুলতানের নির্বাসিত বংশধরগণ কলকাতায় কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদগুলিতে খড়খড়ি দরজা, গোলাকৃতি খিলানপথ, পাখা মোটিফ ও আয়োনীয় স্তম্ভ রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ব্রিটিশ বাংলো ও অফিসগুলি থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। মসজিদগুলির মধ্যে ১৮৩৫ ও ১৮৪২ সালে টিপুর পুত্র গোলাম মুহম্মদ কর্তৃক নির্মিত মসজিদ দুটিতে ইউরোপীয় ছাপ বিদ্যমান। আর এই প্রভাব আশ্চার্যজনক নয়, কারণ গোলাম মুহম্মদ তাঁর জীবনের বারোটি বছর ইংল্যান্ডে অতিবাহিত করেছিলেন। টালিগঞ্জ ও মধ্য কলকাতার ধর্মতলায় অবস্থিত উভয় মসজিদই জোড়া-আইল ও বহু গম্বুজ প্লানের আয়তাকার মসজিদ। এ রীতির সর্বশেষ নিদর্শন দেখা যায় ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত পান্ডুয়ার কুতুবশাহী মসজিদএ। এই রীতিটি বহুল জনপ্রিয় এক আইল বিশিষ্ট মুগল রীতি থেকে ভিন্নধর্মী।

১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বে বাংলার রাজধানী ছিল ঢাকা। এখানে তখনও মুগল রীতিতে মসজিদসমূহ নির্মিত হওয়া অব্যাহত থাকে। সামান্য কিছু ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে খিলান ও প্রবেশপথসমূহে। ঐতিহ্যবাহী মুগল মসজিদগুলি হয় একগম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির, নতুবা আয়তাকার এক আইল ও তিন অথবা পাঁচ ‘বে’ বিশিষ্ট মসজিদ। এরীতির আরও বৈশিষ্ট্য হলো মসজিদগুলির পলেস্তারা করা বহির্ভাগ বদ্ধ কুলুঙ্গি প্যানেল নকশায় সজ্জিত, উঁচু ড্রামের উপর স্থাপিত গম্বুজ, সংযোজিত সরু কর্নার টাওয়ার ও সেই সাথে মেরলোন নকশা। আঠারো শতকের শেষ ভাগের বেশিরভাগ মসজিদই ধ্বংস হয়ে গেছে বা পুনঃসংস্কার করা হয়েছে। ফলে উপরে লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি এখন আর চিহ্নিত করা যায় না। উনিশ শতক থেকে ঢাকায় কয়েকটি ছোট একগম্বুজ মসজিদ চোখে পড়ে যার মধ্য উল্লেখযোগ্য হলো- হরনাথ ঘোষ সড়কের মসজিদ (১৮০১), যা উঁচু প্লাটফর্মের উপরে নির্মিত এবং রাস্তার দিকে দুটি দোকান সমৃদ্ধ; পৌরসভা সড়ক মসজিদ (১৮১০), যা বক্র কার্ণিস সমৃদ্ধ; কলুটোলা জামে মসজিদ (১৮১২); এবং লক্ষ্মীবাজারের মিয়া সাহেব ময়দান মসজিদ (১৮২৫), যাতে ‘চিনি টিকরি’র (চীনামাটির পাত্রের ভাঙ্গা টুকরা) মোজাইক দ্বারা ১৯০৮ সালে সংস্কার করা হয়েছে।

ঢাকার বেচারাম দেউড়ি মসজিদটি (১৮৭৩) প্রচলিত রীতি বহির্ভূত। কারণ এটি এক আইল ও তিন ‘বে’ বিশিষ্ট হলেও তিন গম্বুজের পরিবর্তে পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট। কেন্দ্রীয় বড় গম্বুজের দুপাশে দুটি সমআকারের ছোট গম্বুজ রয়েছে, যা মসজিদ অভ্যন্তরে আড়াআড়ি দুটি খিলান দ্বারা বিভক্ত পার্শ্ববর্তী দুটি ‘বে’-র উপর স্থাপিত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট কয়েকটি মসজিদ হলো- আব্দুল হাদী লেনের কায়েতটুলি মসজিদ (১৮০৪); সিংতলার উঁচু প্লাটফর্মের উপর স্থাপিত সিতারা বেগম মসজিদ (১৮১৪); কাজী আলাউদ্দীন রোড মসজিদ (১৮২৬); এবং ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে নির্মিত বাদামতলী ঘাটের দারোগা আমীরউদ্দীন মসজিদ। এই মসজিদটির পাশেই দারোগা আমীরউদ্দীনের এক গম্বুজ বিশিষ্ট সমাধি রয়েছে। বাইরের দিক থেকে মেকি বদ্ধ স্টাকো ভেনিসীয় প্রবেশপথ দ্বারা অলংকৃত মিহরাবের এই মসজিদটি ব্যাপক ও উজ্জ্বল চিত্রালংকার সজ্জিত।

ঢাকার বকশী বাজারে অবস্থিত হোসেনী দালান বা ইমামবারাটি টিকে থাকা একমাত্র ধর্মীয় নিদর্শন যাতে উনিশ শতকের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য এখনও বিদ্যমান (চিত্র-৪)। সম্ভবত সতের শতকে নির্মিত এই ভবনের একটি রৌপ্য নির্মিত প্রতিকৃতি বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ১৮৯৭ সালের প্রচন্ড ভূমিকম্পের পর নওয়াব আহসানউল্লাহ এটি পুনর্নির্মাণ করেন। খিলান জানালা সমৃদ্ধ তিনতলা প্যাভিলিয়ন এবং ছাদের উপরের ‘কানজুরা’ (অলংকৃত মেরলোন) আঠার শতকের মুগল ভবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যদিকে দক্ষিণ দিকের বারান্দার ভারবহনকারী ক্লাসিক্যাল চারটি স্তম্ভ ব্রিটিশ স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য চিত্রিত করে।

বিশ শতকে ভারতীয়দের স্বায়ত্ত শাসনের দাবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ব্রিটিশদের ভারত ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানরা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। মুসলমানরা তাদের নিজস্ব পরিচিতির ব্যাপারে ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। মুসলিম লীগ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ যখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তখন ১৯৪২ সালে কলকাতার নাখোদা মসজিদটি নির্মিত হয় (চিত্র-৫)। কলকাতার জনবহুল নগরকেন্দ্রে অবস্থিত চার তলা এই মসজিদটির সম্মুখ ভাগ সাদা মার্বেল পাথর ও লালবেলে পাথরে সজ্জিত করে ইচ্ছাকৃতভাবেই পূর্বের মুগল ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য রীতিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভারতে এই মুগল রীতিটিই এক সময় প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল যখন সমগ্র ভারতব্যাপী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানরাই ছিল শ্রেষ্ঠ। যেহেতু মসজিদের প্রতিটি তলায় এর মেঝে কিবলা দেওয়াল পর্যন্ত প্রসারিত নয় তাই যে কোন তলা থেকেই বিশাল কেন্দ্রীয় মিহরাবটি দৃষ্টিগোচর হয়। এর খিলানযুক্ত পিশতাক (monumental portal) পার্শ্ববর্তী চারতলা খিলান ফাসাদ সমৃদ্ধ। পার্শ্ব বুরুজগুলি গম্বুজ ছত্রী শীর্ষায়িত এবং প্যারাপেট কানজুরা অলংকৃত।

মন্দির দিল্লিতে মুগল শক্তির অবসানের পর প্রদেশগুলিতে একটি নতুন রাজকর্মচারী শ্রেণির উদ্ভব হয়, বিশেষ করে রাজস্ব অধিদপ্তরে। এদের বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু। তাদেরকে বিশাল বিশাল জমিদারি প্রদান করা হয় এবং তাদের অনেকেই বড় বড় মন্দির নির্মাণ করেন। নতুন আরেকটি ধনী বিনিয়োগকারী শ্রেণির (বানিয়া) উদ্ভব হয়, যারা উৎপাদনকারী ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কর্মরত ছিল। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নওয়াবী ব্যবস্থার পতন হলে এই নতুন ধনী বাঙালি শ্রেণিটি জমিদারি ক্রয় করতে শুরু করে এবং জমিদার উপাধি গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পৃক্ত এলাকাগুলি যেমন- হুগলি, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বীরভূম জেলাতে মন্দির নির্মাণ তৎপরতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এর সাথে সংযুক্ত হয় নিজস্ব প্রভাব ও আত্মমর্যাদা প্রদর্শনের ব্যাপারটি। মন্দির নির্মাণ একটি সামাজিক স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠালাভের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

মসজিদের মতো মন্দিরেও এর নির্মাণ উপাদান ছিল ঐতিহ্যগতভাবেই ইট। মাঝে মাঝে পাথর ব্যবহূত হতো। যদিও ভবনগুলিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ নকশা, আকার ও আকৃতি লক্ষ্য করা যায়, তবে তাদের শৈলীগত পার্থক্য পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে এদের ছাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে। বেশিরভাগ মন্দিরের ছাদে বাংলার স্থানীয় কাঠ, বাঁশ ও ছন নির্মিত গ্রামীণ কুঁড়েঘর পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। পনেরো ও ষোল শতকের সুলতানি বাংলার মুসলিম স্থাপত্য বাঁকানো কার্নিস, কর্নার টাওয়ার ও ইট নির্মিত কুঁড়েঘর রীতির মিনিয়েচার ছাদ উপস্থাপন করে, কিন্তু সতের ও আঠার শতকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে সম্পূর্ণভাবে কুড়েঘর রীতি অনুসরণ পরিলক্ষিত হয়।

এই কুঁড়েঘর রীতিটি ‘বাংলা’ ও ‘চালা’ নামে পরিচিত। সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিটি হলো আয়তকার ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত ত্রিভুজাকৃতির কোণ সৃষ্টি করে দুটি স্বতন্ত্র অংশ মিলিত হয়ে ছাদের আকার তৈরি করে। ছাদের শীর্ষ অংশটি এবং সেই সাথে এর প্রান্তদ্বয় মিলিত হয় একই রকমের বাঁশের ফ্রেমের সাথে। এই মন্দিরগুলি ‘দোচালা’ বা ‘এক-বাংলা’ নামে পরিচিত। এই রীতির মন্দির বিরল। তবে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বাংলাদেশে এর প্রচলন বেশি ছিল। উদাহরণ হিসেবে ব্রজরাম দাশ কর্তৃক নির্মিত পাবনা জেলার হান্দিয়াল মন্দির (১৭৭৯) এবং কলকাতার গণেশচন্দ্র এভিনিউ-র ছোট্ট মন্দিরটি (১৭৮৫) উল্লেখ করা যায়।

জোড়বাংলা মন্দিরগুলি দুটি এক-বাংলা সমন্বয়ে গঠিত। এর সামনের অংশটি তিন খিলান বিশিষ্ট বারান্দা বা পোর্চ (porch) এবং পেছনের অংশটি প্রকৃত মন্দির হিসেবে গড়ে ওঠে। প্রধান প্রার্থনা কক্ষে প্রবেশের জন্য সাধারণত দুপাশ দিয়ে প্রবেশদ্বার থাকে। মুর্শিদাবাদে বড়নগরের গণেশ্বর মন্দিরটি একটি জোড়বাংলা মন্দির। এটি আঠার শতকে নির্মিত। সম্মুখ ভাগের স্তম্ভগুলি প্রমাণ আয়তনের (standardized)। এগুলি ফ্রিজ ও ক্ষুদ্র শর সম্বলিত অভিক্ষেপ অলংকরণ সমৃদ্ধ চতুষ্কোন উঁচু ভিত্তি বিশিষ্ট। স্তম্ভগাত্র যুগল মূর্তি, শিকারী, রামায়ণের দৃশ্য, রাধা-কৃষ্ণ ও অন্যান্য দেব-দেবীর খোদাইকৃত চিত্র সমৃদ্ধ। সামনের খিলানগুলি কুলুঙ্গিত এবং বাইরের দিকে অলংকৃত কন্দাকার ফিনিয়াল সমৃদ্ধ একটি খাঁজকৃত ফ্রেম রয়েছে। খিলানের উপর প্যানেলগুলি পৌরাণিক জীব-জন্তু, ফুল ও লতা পাতার সর্পিল মোটিফ দ্বারা পূর্ণ।

চার-চালা মন্দিরগুলির ছাদ চারটি ধার সমৃদ্ধ। কক্ষটি বর্গাকৃতির হলে এর চারটি পাশ একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হয় এবং আয়তকার কক্ষ হলে এর ছাদ একটি রেখায় এসে মিলিত হয়। সাধারণত কুঁড়েঘর ছাদগুলি গম্বুজের বাইরে নির্মিত হতো, তবে মাঝে মাঝে এর অভ্যন্তর ভাগ চারপার্শ্ব বিশিষ্ট অথবা পিরামিড আকৃতির। এই জাতীয় রীতিটি মুর্শিদাবাদের চক মসজিদের শেষ ভল্টটি আচ্ছাদনে ব্যবহূত হয়েছিল (১৭৬৭)। আঠার শতকের চৌচালা মন্দির হিসেবে রাজশাহীর পুঠিয়ার গোবিন্দ মন্দিরকে উদাহরণ হিসেবে আনা যায়। উঁচু ভিত্তির উপরে নির্মিত মন্দিরটির সম্মুখভাগে তিনটি এবং পাশে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে (চিত্র-৬)। মন্দিরের কার্নিস ব্যাপকভাবে বাঁকানো এবং এর চার-চালা ছাদটি পিরামিড আকার নিয়ে অতিমাত্রায় উত্থিত হয়ে ঘট আকারের ফিনিয়ালে সমাপ্ত হয়েছে। স্তম্ভ ও খিলান সমৃদ্ধ সম্মুখ ফাসাদটি তিন খিলান বিশিষ্ট বাংলা মন্দিরের অনুরূপ। মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকগুলি কৃষ্ণলীলা, দেব-দেবী, মনুষ্য আকৃতিতে বিষ্ণু এবং সেই সাথে পাখি ও জীব-জন্তুর চিত্র সম্বলিত। পাবনার হাতিকুমরুলের শিব মন্দির, বীরভূমের উচকরনে অবস্থিত মন্দির (১৭৬৭) এবং বীরভূমের গণপুরের কতিপয় বিষ্ণু মন্দির এই গ্রুপের অন্তর্গত।

যখন চার চালা কাঠামোটি সংকুচিত করে একটির উপর আরেকটি স্থাপন করা হয় তখন এটি হয়ে উঠে আট চালা। ইট নির্মিত মন্দিরের মধ্যে এই রীতিটি সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহূত পদ্ধতি, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুরা, বীরভূম ও চবিবশ পরগনা জেলায় এ জাতীয় মন্দির বেশি দেখা যায়। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত চবিবশ পরগনার কাঁচরাপাড়ার কৃষ্ণ-রায়া মন্দিরটি সবচেয়ে বড় আট চালা মন্দিরের উদাহরণ। মন্দিরটির তিন দিকের প্রবেশপথে পোর্চ সংযোজিত। বাংলাদেশের আট চালা মন্দিরের মধ্যে ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত যশোরের মুরালিতে অবস্থিত একমাত্র প্রবেশপথের শিব মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য।

রত্ন মন্দিরগুলির কার্নিস বক্রাকার ও এক বা একাধিক চূড়া বিশিষ্ট হয়ে থাকে। সবচেয়ে সরল গঠনটি হলো এক কেন্দ্রীয় চূড়া বা একরত্ন বিশিষ্ট। এই মন্দিরগুলি সুলতানি ঐতিহ্যে নির্মিত ছাদের প্রান্ত ঘেষে তৈরি ছোট গম্বুজ, পোড়ামাটির অলংকৃত ফাসাদ, তিন খিলানযুক্ত পোর্চের মসজিদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। দুটি স্ট্রাকচারাল বৈশিষ্ট্য মসজিদ থেকে মন্দিরগুলিকে আলাদা করে। এগুলি হচ্ছে- পোর্চসমূহ বা মন্দিরের চারপাশ ঘিরে নির্মিত করিডোর এবং দোতালার দ্বিতীয় গর্ভগৃহে ওঠার জন্য সিড়ি। যখন পার্শ্ববর্তী চারটি কর্নার টাওয়ার (turrets) সংযুক্ত হয়, তখন এটি হয়ে ওঠে পঞ্চরত্ন। এই পঞ্চরত্নগুলি প্যাগানের বার শতকের মন্দিরগুলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। শুধু পার্থক্য হলো- স্তূপের জায়গা দখল করেছে চূড়া। ভবনতলের বৃদ্ধির সাথে সাথে এই রত্নের সংখ্যাও নয়, তের, সতের, একুশ বা পঁচিশে উন্নীত হতে পারে। এগুলি আকারে বড় এবং তিন পাশে স্তম্ভ সজ্জিত পোর্চ ও পশ্চাৎভাগে করিডোর সমৃদ্ধ। এটি পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুরের মল রাজাদের পছন্দনীয় রীতি ছিল, যারা সতের শতকে এই জাতীয় রীতির সর্বপ্রাচীন মন্দিরগুলির নির্মাতা। বাংলায় নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে পঞ্চরত্ন ও আট চালা মন্দির সবচেয়ে জনপ্রিয়। মুর্শিদাবাদের গোবরহাটির বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির (১৭৭২), মেদিনীপুরের চেচুয়া-গোবিন্দনগরের রাধা-গোবিন্দ মন্দির (১৭৮১) এবং হাওড়ার আসন্দার শ্রীধর মন্দির (১৭৮৯) পঞ্চরত্ন মন্দিরের উদাহরণ। পঞ্চরত্ন এবং নবরত্ন রীতিটি সম্ভবত একরত্ন রীতির আগে উদ্ভাবিত হয়েছিল।

চূড়া সম্বলিত মন্দিরের মধ্যে নবরত্ন মন্দির ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং এই রীতিটি এই জাতীয় মন্দিরের নির্মাতার মর্যাদাও বৃদ্ধি করত। এটি প্রকৃতপক্ষে পঞ্চরত্ন মন্দির যাতে চারটি কর্ণার টাওয়ারসহ বাড়তি একটি তল সংযোজিত হয়ে নবরত্ন আকার প্রাপ্ত হতো। খুলনার সোনাবাড়িয়ার শ্যাম-সুন্দর মন্দির (১৭৬৭) এবং বাঁকুড়ার রাধা-দামোদর মন্দির (১৭৯৬) নবরত্ন মন্দিরের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।

দেউল বা বক্ররেখা সমৃদ্ধ সুউচ্চ টাওয়ার সম্বলিত বর্গাকার মন্দির এদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেও জনপ্রিয় ছিল। এগুলি উত্তর ভারতের রেখা-দেউল থেকে পৃথক। তবে অভিক্ষেপের ছন্দময় সংযোজন ও কুলুঙ্গিত বহির্দেয়ালে উত্তর ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। ফাঁপা কিন্তু পুরু প্রাচীরের ইট নির্মিত টাওয়ারগুলি কর্বেল (corbelled) পদ্ধতিতে নির্মিত এবং আমলক (ribbed fruit) ফিনিয়াল সমৃদ্ধ। বহু দেউল-ই সতের শতকে নির্মিত। ১৪৬১ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের বরাকর-এ নির্মিত দেউলটি বিদ্যমান নমুনার মধ্যে প্রাচীনতম। এগুলির বহির্ভাগ প্রায়শই উঁচু শির সম্বলিত হয়, তবে অন্য রীতির মতো পোড়ামাটির ফলকের আধিক্য দেখা যায় না। অষ্টভুজ ভিত্তির উপর নির্মিত কিছু দেউল আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত, যেমন- যশোরের নলডাঙ্গার শিব মন্দির (১৭৪৫) এবং নদীয়ার শিবুইবাশের রাজরাজেশ্বর মন্দির (১৭৫৪)। দেউলের একটু উঁচু রূপই হলো মঠ। মঠসমূহ উঁচু মোচাকৃতির চূড়া সমৃদ্ধ, যা বর্গাকার বা অষ্টভুজ ভিত্তির উপরে নির্মিত গীর্জার চূড়া সদৃশ্য। কখনো কখনো সমাধিসৌধের (cremation mounds) উপরে মঠ নির্মিত হয়।

দোলমঞ্চ ও রসমঞ্চ তাদের নকশার জন্য প্রায়শই একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই রীতিটি আঠার ও ঊনবিংশ শতকে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সমগ্র বাংলাতেই এটি ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষকরে যেখানেই কৃষ্ণ পূজা প্রচলিত ছিল। এটি উঁচু ভিত্তির উপরে নির্মিত হতো যাতে পূজারীগণ চারপাশ থেকেই দেবতাকে অবলোকন করতে পারে। আঠার শতকে বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠা বর্গাকৃতির দোলমঞ্চগুলি আকারে রসমঞ্চগুলির তুলনায় ছোট হতো। চারটি স্তম্ভের সাহায্যে গড়ে উঠতো এর অবকাঠামো, আর এর উপরে নির্মিত হতো ‘চালা’, ‘রত্ন’ বা ‘রেখা’ আকৃতির ছাদ। মন্দিরের মতোই এর অলংকরণ করা হতো, যেমনটি দেখা যায় ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কাঁকড়াকুলির দোলমঞ্চে। ১৮৯৫ সালে রাজশাহীর পুঠিয়াতে চার তলা বিশিষ্ট বিশাল দোলমঞ্চ নির্মিত হয় (চিত্র-৭)।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে মন্দির নির্মাণ চরমে পৌঁছে এবং একই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এর অধোগতি শুরু হয়। আঠার শতকের সাথে তুলনায় এই শতকের মন্দিরগুলি আকারে ছোট, কম পোড়ামাটির অলংকরণ সমৃদ্ধ এবং গুণগত দিক বিচারে তেমন কোন উন্নয়ন সূচিত হয় নি। সম্ভবত ধনী মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্রমবর্ধমান হারে পশ্চিমা রীতি গ্রহণের কারণে মন্দির নির্মাণে এই অধঃপতন শুরু হয়েছিল। এই শ্রেণিটি নতুন রাজধানীতে স্থানান্তরিত হয় এবং পোশাক-পরিচ্ছদ ও শিক্ষা-দীক্ষায় ইউরোপীয় রীতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এই নব নগর সভ্যতা ও ধনীদের গৃহেই শুধু ইউরোপীয় প্রভাব পড়ে নি বরং মন্দির স্থাপত্যেও এটি প্রসারিত হয়। চূড়া সম্বলিত মন্দির স্থাপত্যে সমসাময়িক গির্জা স্থাপত্যের সরাসরি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শতকের মাঝামাঝি সময়ে পোড়ামাটির ভাস্কর্যের স্থান দখল করে সস্তা স্টাকো শিল্প। যদিও বিশ শতকের ঐতিহ্যবাহী রীতিটি দুর্বলভাবে চোখে পড়ে, কিন্তু কংক্রিট ও স্টীলের ব্যবহার ইট ও পোড়ামাটির শিল্পে চরম আঘাত হানে। এসময়ে চূড়া সমৃদ্ধ পঞ্চরত্ন রীতিটি ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। এগুলির ক্ষুদ্র মিনার (turrets) মূলত রেখা দেউল। মেদিনীপুর জেলাতে মন্দির সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলাতেও মন্দিরের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। রাজশাহীর পুঠিয়াতে নির্মিত পঞ্চরত্ন গোবিন্দ মন্দিরটি ১৮২৩-১৮২৫ সালের মধ্যে পুঠিয়া এস্টেটের একজন মহারাণী নির্মাণ করেছিলেন (চিত্র-৮)। ১৪.১৮ বর্গমিটার আয়তনের দ্বিতল মন্দিরটির প্রথম তলে রয়েছে অলংকৃত চার চালা কর্ণার টাওয়ার এবং দ্বিতীয় তলটি একটি বিশাল চার চালা সমৃদ্ধ। সমগ্র মন্দিরটি উন্নত পোড়ামাটির ফলকে অলংকৃত।

আট চালা মন্দিরের জনপ্রিয়তা অব্যাহত থাকে। এর মধ্যে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো কুমিল্লার চান্দিনাতে প্রধান সড়কের পার্শ্বস্থিত একটি (চিত্র-৯) এবং প্রধান সড়কের পাশে ইহুকৈলাশের মহারাজা কর্তৃক পাশাপাশি নির্মিত আরও দুটি মন্দির। বাংলাদেশে এই রীতির মন্দিরের উচ্চতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ লক্ষণীয়। এখানে উঁচু মঠ খুবই জনপ্রিয় ছিল। সম্ভবত গির্জা স্থাপত্যের প্রভাবে পঞ্চরত্ন বা নবরত্ন মন্দিরের কেন্দ্রীয় চূড়াটি উঁচু করার রীতি শুরু হয়। রূপচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত কালী মন্দির (১৮৩৮-৪৩), মানিকগঞ্জ জেলার শিববাড়ির শিব মন্দির (১৮৪৭), মুন্সিগঞ্জ জেলার সোনারঙের শিব মন্দির (১৮৮৬) (চিত্র-১০) এবং গাজীপুর জেলার কালীনারায়ণ রায় মন্দির এই ধারার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বর্ধমানের হাট-সেরানদি শিব মন্দিরের ন্যায় নিবিড়ভাবে সংযোজিত রেখা-দেউল সম্বলিত একক খিলান প্রবেশপথ ও সমান্তরাল কার্নিসের মন্দিরের জনপ্রিয়তা বীরভূম জেলায়ও বিস্তার লাভ করে। মন্দিরের ভূমি নকশা আরও জটিল হতে থাকায় বর্গাকার গর্ভগৃহটি আটটি ‘বে’ তে বিভক্ত হয়ে যায়, কোণের অংশগুলি হয়ে ওঠে বর্গাকৃতির এবং পাশেরগুলি আকার নেয় আয়তক্ষেত্রের। এই রীতির প্ল্যান, যেমন- ১৮২৩-১৮২৫ সালে নির্মিত পুঠিয়ার শিব মন্দির বা সোনারঙের শিব মন্দির, মুগল ও শেষ দিকের মুগল যুগের নয় ‘বে’ বিশিষ্ট সমাধিসৌধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সমতল ছাদ ও ভারি কার্নিস সমৃদ্ধ রীতিটি আধুনিক ভবন শৈলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় এটি সর্বজনীন হয়ে ওঠে। জমিদাররা প্রায়ই বার্ষিক পূজার জন্য দুর্গা বা কালী দালান নির্মাণ করেন। এগুলি এক একটি বৃহৎ হল যার একটি পাশ উন্মুক্ত যা আধুনিক গৃহস্থালি স্থাপত্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। মেদিনীপুরে এই জাতীয় ‘দালান’ বা ‘চন্দন’ মন্দিরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। পোড়ামাটির মন্দির বিশ শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত চললেও খুব শীঘ্রই এর জায়গা দখল করে কংক্রিট বা স্টীল। কখনও কখনও পুরানো ইট নির্মিত মন্দিরগুলি পরবর্তী সময়ের কংক্রিটের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়।

আঠার শতকের শেষ দিকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আরাকানী ও মগগণ চট্রগ্রামের কক্সবাজারে বসতি স্থাপন করে এবং তারা তাদের উপাসনালয় হিসেবে প্যাগোডা ও ‘খিয়াং’ নির্মাণ করে (চিত্র-১১)। ইট নির্মিত প্যাগোডাগুলি ক্রমশ সরু হয়ে ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠে যাওয়ায় গোলাকার ছাদ এবং অলংকৃত চূড়া বিশিষ্ট হয়ে থাকে। অন্যদিকে ইটের ভিত্তির ওপর নির্মিত খিয়াংগুলি কাঠ ও কুঞ্চিত লৌহ নির্মিত। কাঠের স্তম্ভ এগুলির ভারবহন করে এবং প্রবেশমুখের ত্রিকোণাকৃতির ছাদপ্রান্ত লতাপাতা নকশায় খচিত হয়।

গির্জা গির্জার ক্ষেত্রে ঢাকা কেন্দ্রিক পূর্ববঙ্গ কখনও কলকাতার সমকক্ষ হয়ে ওঠে নি। এর প্রমাণ মেলে পুরানো ঢাকার আর্মেনিয় স্ট্রীটে অবস্থিত ‘হলি রিজারেকশন’ নামক আর্মেনিয় গির্জার উপস্থিতিতে (চিত্র-১২)।

গির্জাটির প্রার্থনা হলের উপরে স্থাপিত ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, গির্জাটি পূর্বের একটি চ্যাপেলের ধ্বংশাবশেষের ওপর নির্মিত হয়। এটি এবং কলকাতার আর্মেনিয় গির্জা ইচমিয়াদজিন-এর প্রধান আর্মেনিয় গির্জার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। গির্জার পূর্ব পাশের অর্ধবৃত্তাকার নিভৃত স্থানটি (apse) মুকুটের মতো অলংকৃত প্যারাপেট সমৃদ্ধ। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রয়েছে বিশাল বারান্দা। প্রার্থনা কক্ষটি ভূমি থেকে উত্থিত। অন্যদিকে এর ঠিক বিপরীত পার্শ্বের গ্যালারিটিতে উঠার জন্য রয়েছে প্যাঁচানো সিড়ি। প্রার্থনা বেদির ঊর্ধ্বভাগ (altarpiece) ১৮৪৯ সালে চার্লস পট কর্তৃক তেল রঙে অংকিত যিশুর ‘লাস্ট সাপার’ ও তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করণের চিত্র দ্বারা সজ্জিত। গির্জার আদি শীর্ষ চূড়া ও ক্লক-টাওয়ারটি জোহান্স এ্যারাপিট সারকাইজ কর্তৃক ১৮৩৭ সালে নির্মিত হয়। তবে ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে এটি ভেঙ্গে পড়ে।

জনসন রোডের সেন্ট টমাস অ্যাংলিকান গির্জাটি ১৮১৯ সালে নির্মিত হয় এবং ১৮২৪ সালের ১০ জুলাই রবিবার কলকাতার মেট্রোপলিটন বিশপ হেবার তাঁর ঢাকা পরিদর্শনকালে এটি উদ্বোধন করেন (চিত্র-১৩)। বাইরের দিকে এর পোর্চ, খাঁজকাটা প্যারাপেট, ক্লক-টাওয়ার এবং গথিক রীতির খিলান ইংল্যান্ডের পল্লী গির্জাগুলির (parish churches) মতো। প্রধান হলটি ভেতরের কাঠের স্তম্ভের উপর ন্যস্ত সমতল ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত, কিন্তু বারান্দাগুলির ছাদ ঢালু। দুটি স্তম্ভ, যা কোন প্রকার ভারবহন করছে না, বিশেষ দৃশ্যমান। গির্জার ভেতরে শুধু বেদি ও ক্রুশ রয়েছে। নিকটস্থ লক্ষ্মীবাজারে ক্যাথেড্রেল হিসেবে হলিক্রস গির্জাটি ১৮৯৮ সালে নির্মিত। বহির্ভাগ থেকে এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো গথিক রীতির জানালা সমৃদ্ধ এর সম্মুখ ভাগের দ্বিতল অবয়ব। বিশাল অভ্যন্তর হলটি অসংখ্য ভাস্কর্যে পূর্ণ।

দুপাশে মাদার মেরী ও সেন্ট জন সহ ক্রুসের মাঝে বেদনাবিদ্ধ যিশুর চিত্রাঙ্কিত বেদি এবং এর পেছনে রয়েছে চক্র সদৃশ্য জানালা (rose window)। পূর্ব কোণের ছাদে স্বর্গীয় পরী ও যিশুখ্রিস্টের চিত্র অলংকৃত, যা স্বর্গের প্রতীক হিসেবে প্রতীয়মান।

ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হিসেবে কলকাতা কার্যকর ভূমিকা রাখলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেখানে সরকারি ভবন নির্মাণে উদ্যোগী হয়। এগুলির অনেকগুলিই সামরিক প্রকৌশলী দ্বারা নির্মিত হয়। প্রথম দিকের গির্জাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো সেন্ট জন গির্জা। এর স্থাপতি ছিলেন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্স-এর লেফটেন্যান্ট জেমস এ্যাগ এবং এটি নির্মিত হয় ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে। লন্ডনের সেন্ট মার্টিন-ইন-দি-ফিল্ডস গির্জার আদলে নির্মিত হলেও এটি উচ্চতায় খাটো, কারণ এর চূড়ার চতুর্থ স্তরটি বাদ দেওয়া হয়েছিল। ভূ-পৃষ্টের অব্যবহিত নিম্নের ভূমিস্তর দুর্বল হওয়ার কারণে এর উচ্চতা কমিয়ে আনা হয়েছে। তিন ‘বে’-এর নেভ ও গ্যালারি এবং ডরিক রীতির স্তম্ভ সমৃদ্ধ এই গির্জাটি পরবর্তী শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ক্যাথেড্রেলের মর্যাদা ভোগ করে। গির্জাসংলগ্ন প্রাঙ্গণে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক-এর অষ্টভুজী সমাধিসৌধ অবস্থিত।

ব্রিটিশ শাসকদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ছিল সেন্ট পল ক্যাথেড্রেল। এর স্থপতি মেজর উইলিয়ম নাইম ফর্বস এবং এটি ১৮৪৭ সালে সম্পন্ন হয়। চৌদ্দ থেকে ষোল শতক পর্যন্ত সময়ে ব্রিটেনে জনপ্রিয় ইংলিশ উল্লম্ব গথিক রীতির গির্জা শৈলীকে এখানে অনুকরণ করা হয়েছে। এই রীতিতে উল্লম্ব ও অনুভূমিক কাঠামোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা ভারবহনকারী বিভক্ত সরু স্তম্ভ দ্বারা নির্মিত। এতে বিশাল অলংকৃত জানালা রয়েছে। বায়ু চলাচলের সুবন্দোবস্তের জন্য প্রার্থনা সঙ্গীত গাইবার স্থানটিতে এবং ক্রুশাকার গির্জার আড়াআড়ি বাহুতে সূচ্যগ্র খিলান জানালাগুলি ভিত পর্যন্ত টেনে প্রসারিত করা হয়েছে। সেই সাথে নেভ, খিলান ও পার্শ্ব আইলগুলি সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। টাওয়ার ও চূড়ার মডেলটি ক্যান্টারবারি ও ইর্য়ক থেকে নিয়ে নরউইচ ক্যাথেড্রেলের আদলে করা হয়েছে। ভাইসরয় লর্ড মেয়োর স্মৃতির উদ্দেশ্য নির্মিত ১৮৮৯ সালে বার্ন জোন্স কর্তৃক নকশাকৃত রঙিন কাঁচে নির্মিত পশ্চিম জানালাটি এই গির্জার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

প্রাসাদ ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তের আলীপুরে নির্মিত হেস্টিংসের বাড়িটি নগরীর সর্বপ্রাচীন প্রাসাদ। এটি একটি সাধারণ মানের ঘনকাকৃতির দ্বিতল ভবন যার নিচের তলায় রয়েছে লিভিং কোয়ার্টার। গভর্নর জেনারেল এই ভবনটি এত বেশি পছন্দ করতেন যে তিনি যখন ইংল্যান্ডে ফিরে যান তখন আলীপুরে অবস্থিত তার এই বাগান বাড়ির অনুরূপ একটি বাগান বাড়ি ইংল্যান্ডের ডেলসফোর্ডেও নির্মাণ করেন। এর নিকটেই অবস্থিত ‘বেলভেডার’ প্রাসাদটি, যা বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার হিসেবে ব্যবহূত। এটি ছিল বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের বাসভবন। তবে পরবর্তীকালে ভাইসরয় দিল্লি থেকে এতদঞ্চলে পরিদর্শনে এলে ওখানে অবস্থান করতেন।

১৮০৩ সালে উদ্বোধনকৃত গভর্নমেন্ট হাউজটি জর্জিয়ান (আঠার শতকের ইংলিশ স্থাপত্য) প্রাসাদের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এতে ব্রিটিশদের বণিক থেকে শাসক হিসেবে রূপান্তরের প্রতিফলন ঘটে। এটি কলকাতা নগরের উন্নয়নকেও চিহ্নিত করে। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলী সুপরিচিত ব্রিটিশ স্থপতি পরিবারের সদস্য ক্যাপ্টেন চার্লস ওয়াটকে এর নকশার দায়িত্ব প্রদান করেন। আঠারো শতকের শেষ দিকের ব্রিটিশ স্থপতি রবার্ট এডাম কর্তৃক ১৭৫৯-১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত ডার্বিশায়ারের কেডেলস্টোন হলের অনুকরণে বাংলার আবহাওয়ার সাথে উপযোগী করে এটি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রাসাদটিতে রয়েছে প্রশস্ত বারান্দা, অর্ধ-বৃত্তাকার অভিক্ষিপ্ত ঝুল বারান্দা (portico) এবং দক্ষিণ ফাসাদে স্তম্ভের সারি। ডার্বিশায়ারের বেলেপাথরের জায়গায় স্থান করে নিয়েছে রঞ্জিত পলেস্তারা, কেডেলস্টোনের দুটি কর্ণার প্যাভিলিয়নের পরিবর্তে এখানে সংযোজিত হয়েছে চারটি কর্নার প্যাভিলিয়ন এবং অভ্যন্তরে বৃহৎ প্রধান সোপানের স্থান দখল করেছে চার কোণে ছোট চারটি সিড়ি। সমগ্র প্রাসাদ এলাকাটি ২৬ একর জমির ওপর নির্মিত। এর প্রধান প্রবেশপথের নব্য-ক্ল্যাসিক্যাল রীতির মনুমেন্টাল চারটি প্রবেশপথ সাম্রাজ্যবাদী চিহ্ন বহন করেছে।

রাজা ও মহারাজা হিসেবে পরিচিত স্থানীয় সামন্ত ভূস্বামী ও জমিদারগণ গ্রামাঞ্চলে ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাসাদ তুল্য বাড়ি নির্মাণ করেন। এখান থেকেই এই সামন্ত প্রভুরা তাদের জমিদারি পরিচালনা করতেন। রাজশাহীর নিকটবর্তী এরূপ একটি বিশাল জমিদারি ছিল নাটোরে। বদান্যতার জন্য সুপরিচিত এই জমিদারির মালিক রাণী ভবানী এখানে এরূপ একটি প্রাসাদ কমপ্লেক্স নির্মাণ করেন। বিচ্ছিন্ন বেশ কয়েকটি ভবন নিয়ে এই প্রাসাদ কমপ্লেক্সটি ৩৭.৪০ একর জমির ওপর অবস্থিত ছিল। বর্তমানে কমপ্লেক্সের বেশিরভাগ ভবনই ধ্বংস প্রাপ্ত। প্রধান প্রাসাদ ব্ল কটি বর্তমানে ডেপুটি কমিশনারের অফিস হিসেবে ব্যবহূত হচ্ছে (চিত্র-১৪)।

ভবনের কেন্দ্রে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত অভিক্ষিপ্ত পোর্চ রয়েছে এবং ভবনের দুপ্রান্তে রয়েছে দুটি অভিক্ষিপ্ত পেডিমেন্ট ‘বে’। অর্ধ-বৃত্তাকার খিলান দাঁড়িয়ে রয়েছে করিন্থিয়ান রীতির স্তম্ভের উপর এবং সম্মুখ ফাসাদ জ্যামিতিক ও ফুলেল প্যানেল নকশায় অলংকৃত। বিশাল অভ্যর্থনা হলটি ভবনের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং একে চারপাশ থেকে ঘিরে রয়েছে এগারোটি স্বতন্ত্র কক্ষ। কেন্দ্রীয় হলটির সিলিং আলোকিত হয়েছে দেওয়ালের উপরের দিকে স্থাপিত রঙিন কাঁচে ঢাকা ছাদসংলগ্ন ১৮টি জানালা (clerestory) দ্বারা। কেন্দ্রীয় হলটি অন্যান্য কক্ষের তুলনায় উঁচু। ভবনের মেঝে সাদা কালো মার্বেলে সজ্জিত।

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মুগল আমলের পুরানো জমিদারিগুলির পরিবর্তে একটি নতুন বিত্তবান অভিজাত শ্রেণির সৃষ্টি করে। এঁদের বেশিরভাগই কলকাতায় বাস করতেন, কিন্তু গ্রামে তাদের জমিদারিতে সবারই একটি করে প্রাসাদ ছিল। পাশ্চাত্য জীবন ধারায় অভ্যস্ত তাদের স্থাপত্যশিল্পেও এর প্রতিফলন ঘটে। তাদের স্থাপত্যশিল্পে পাশ্চাত্য ধারার ক্লাসিক্যাল স্তম্ভ, উঁচু ড্রাম ও বিন্যস্ত জানালাসহ গম্বুজ, পেডিমেন্ট, অর্ধ-বৃত্তাকার রোমান খিলান, সিঁড়ি, প্রধান ব্লকের কেন্দ্রে হল ও একে ঘিরে অন্যান্য কক্ষ- এসব বৈশিষ্ট্যই প্রতিফলিত হয়। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ঢাকার আহসান মঞ্জিলের পাবলিক বা অফিসিয়াল সেকশন (চিত্র-১৫)।

বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে একটি পুরানো ফরাসি বাণিজ্যকুঠির স্থানে ১৮৭২ সালে নওয়াব খাজা আব্দুল গণি কর্তৃক এই ভবনটি নির্মিত হয়। নওয়াবের পুত্র খাজা আহসানুল্লাহর নাম অনুসরণে এর নামকরণ করা হয়। এই ভবনের সাথে জেনানা বা মহিলা মহল সংযুক্ত হয়েছে দুই ভবনের মাঝে স্থাপিত একটি পথের সাহায্যে। ১৮৯৭ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর এটিকে পূর্বের অবস্থায় সংস্করণ করা হয়েছে। এই ভবনের আদি নকশার একটি রূপার নির্মিত মডেল বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এই দ্বিতল ভবনটি নদীমুখি একটি বিশাল সোপান সারিসহ একটি উঁচু পোডিয়ামের উপর নির্মিত। সিড়িটি দ্বিতীয় তলায় তিন খিলান বিশিষ্ট প্রক্ষিপ্ত প্রবেশপথে গিয়ে উন্মুক্ত হয়েছে। প্রবেশপথের পিছনে রয়েছে স্তম্ভ ও জানালাযুক্ত ড্রামের উপর একটি আকর্ষণীয় গম্বুজ। ভবনটিতে বিভিন্ন আকারের এবং ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য আলাদা আলাদা কক্ষ রয়েছে, যেমন- ড্রয়িং রূম, লাইব্রেরি, গেস্ট রুম, প্রশস্ত দরবার হল এবং সেই সাথে নিচের তলায় রয়েছে একটি ডাইনিং হল। উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম ভাগে ধনী জমিদারদের বেশ কিছু প্রাসাদোপম বাড়ি নির্মিত হয়েছিল। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ১৯০৫-১৯১১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী কর্তৃক নির্মিত শশীলজ ভবনটি। বর্তমানে এটি মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ হিসেবে ব্যবহূত হচ্ছে।

উনিশ শতকের শুরুতে মুর্শিদাবাদ এর পূর্ব গৌরব হারিয়ে শুধুমাত্র পেনশন ভোগী একজন নওয়াবের আবাসস্থলে পরিণত হয়। ব্রিটিশদের উপর নির্ভরশীলতা এবং ক্রমশ পুরানো রীতি থেকে সরে আসা সমসাময়িক স্থাপত্যেও ব্যাপারটি প্রতিফলিত হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১৮২৯-১৮৩৭ সালের মধ্যে নির্মিত নওয়াব হুমায়ুনের বাসভবনটি (চিত্র-১৬)। ইউরোপীয় স্থপতি ডানকান ম্যাকলিওড কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউজের অনুকরণে এর মডেল নির্মাণ করেন। দ্বৈত ভাষায় লিখিত একটি উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় এই প্রাসাদটি উদ্বোধনের সময় স্থানীয় বহু উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মকর্তা এবং মুর্শিদাবাদের অধিকাংশ অধিবাসী উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি ভবনসমূহ কলকাতা রাজধানীর মর্যাদা লাভের পর হুগলী নদীর তীরে বিশ লক্ষ পাউন্ড ব্যয়ে একটি নতুন ফোর্ট উইলিয়ম নির্মিত হয়। গোবিন্দপুরের ঝোপ-ঝাড়, গাছ-পালা পরিষ্কার করে এটি নির্মিত হয়। পাবলিক ভবনগুলি দুর্গের বাইরে অবারিত ময়দান পেরিয়ে গড়ে ওঠে। প্রধান স্কয়ার বা এসপ্ল্যানেড গড়ে ওঠে নদীর ঠিক সমকোণে। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে এসপ্ল্যানেডের উত্তর পাশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্লার্কদের জন্য নির্মিত হয় রাইটার্স বিল্ডিং। আদিতে ভবনটি ছিল লম্বা, সমান ও ব্যারাকের মতো জানালা সমৃদ্ধ। সম্মুখ ফাসাদের কেন্দ্রীয় অংশে রয়েছে আয়োনিক স্তম্ভ ও রেলিংযুক্ত প্যারাপেট। ১৮৮০ সালে পেডিমেন্টসহ সম্পূর্ণ আয়োনিক স্তম্ভ দ্বারা এর সম্মুখ ভাগ নতুন করে নির্মিত হয়। এরপর এটি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট হিসেবে ব্যবহূত হতে শুরু করে।