মসজিদ স্থাপত্য

মসজিদ স্থাপত্য (১২০৪-১৭৬৫) একটি কাঠামোগত ধারণা যেখানে মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা এক সঙ্গে বা পৃথক পৃথক ভাবে তাদের নিত্যদিনের নামায আদায় করে থাকেন। মসজিদ একটি আরবি শব্দ যার আভিধানিক অর্থ সমর্পিত হওয়া। প্রায় প্রত্যেক মসজিদ স্থাপত্যেরই একটি সাধারণ গাঠনিক রূপ থাকে। যেমন- মূল প্রার্থণা কক্ষ, ছাদের উপর স্থাপিত অর্ধ-বৃত্তাকার গম্বুজ এবং উঁচু মিনার। এ গঠনের ব্যতিক্রমও চোখে পড়ে। বিশেষ করে বিভিন্ন ভূখন্ডের মানুষের সংস্কৃতি, আবহাওয়া, ভূ-প্রকৃতি, শাসন কাঠামো, রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রভৃতি সকল দিকই সংশ্লিস্ট ভূখন্ডের ধর্মীয় স্থাপত্য নির্মানের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে।

বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পর মুসলমানদের ধর্মীয় প্রয়োজনে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই অঞ্চলের স্থানীয় দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও বৌদ্ধদের প্রচলিত মন্দিরের তুলনায় তা ভিন্ন প্রকৃতির। এই পার্থক্যের কারণ মূলত ধর্মাচারে অংশ্রগ্রহণের ধরনের পার্থক্য। মন্দিরে একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত একটি দেবমূর্তির সামনে বসে পূঁজো করেন; তিনি একাই প্রার্থনা কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করেন, আর অবশিষ্ট পূজারীরা সবাই বাইরে অপেক্ষা করে।

কিন্তু মুসলমানদের জন্য প্রয়োজন সমবেতভাবে প্রার্থনা করার মত একটি প্রশস্ত স্থান, বিশেষ করে শুক্রবারের সমবেতভাবে জামাতে নামায পড়ার সময়ে। এই ক্ষেত্রে কোন পবিত্র দেবমূর্তি সম্বলিত গর্ভগৃহ থাকে না এবং মুসুল্লীদের সবাইকে প্রার্থনায় নেতৃত্বদানকারী ইমামের পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হয়। একমাত্র অপরিহার্য স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মিহরাব-কিবলা (দক্ষিণ এশিয়ায় পশ্চিম) দেওয়ালের গায়ে একটি কুলুঙ্গি। নামাযের জন্য নির্ধারিত নির্দেশনা অনুযায়ী এই কিবলা দেওয়াল ফেরানো থাকে মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র তীর্থস্থান কা’বার দিকে।

মুসলিম শাসনামলে জামে মসজিদ সরকারি ভবন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কারণ খুৎবা (জুমার নামাযের আগে দেওয়া ভাষণ) শাসকের স্বীকৃতির পরিচয় বহন করতো এবং তা সার্বভৌমত্বের ঘোষণা হিসেবে কাজ করত। মসজিদ ধর্মানুরাগের এবং একই সঙ্গে এর পৃষ্ঠপোষকের ক্ষমতা ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতো।

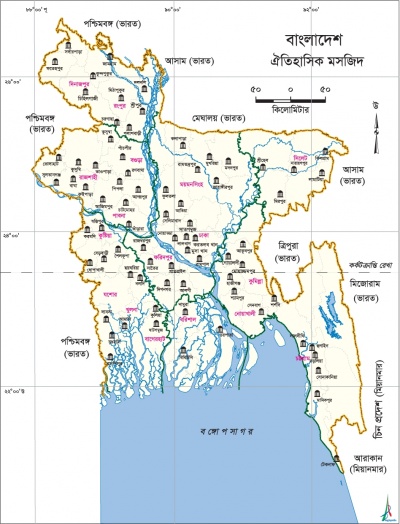

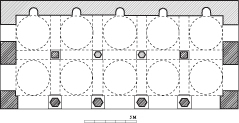

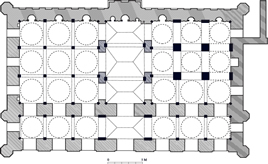

ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমলের পূর্ববর্তী সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসনামলে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, তবে বাংলায় (বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, বাংলার দু’ অংশেই) মসজিদ স্থাপত্যের রীতি কিভাবে বিকশিত হয়েছিল তার চিত্র তুলে ধরতে অল্প কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইমরাতকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা বখতিয়ার খলজী (১২০৪-৬) রাজধানী লখনৌতির সর্বত্র একাধিক মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকাহ নির্মাণ করেছেন। তবে তেরো এবং চৌদ্দ শতকের শুরুর দিকের খুব কম ইমারতই এখনো টিকে আছে। ত্রিবেণী অবস্থিত জাফর খান গাজীর মসজিদটি সুনির্দিষ্ট তারিখ বিশিষ্ট (১২৯৭ খ্রি./ ৬৯৭ হিজরি) এই সময়ের একমাত্র মসজিদ। দুর্ভাগ্যবশত ইমারতটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। এটি একটি আয়তাকার, বহুগম্বুজ বিশিষ্ট বিশাল আয়তনের স্তম্ভভিত্তিক (Hypostyle) নির্মাণরীতির ইমারত (চিত্র-১)। ইট দিয়ে তৈরী এই মসজিদের দেওয়ালের গায়ে পাথরের আস্তরণ রয়েছে। এই ব-দ্বীপ অঞ্চলে সহজলভ্য কাদামাটি থেকে সহজেই তৈরি করা সম্ভব বলে অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা অঞ্চলের স্থাপত্য নির্মাণে ইট ঐতিহ্যবাহী উপকরণ হিসেবে ব্যবহূত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের ধ্বংসপ্রাপ্ত কিন্তু বিশালায়তনের ময়নামতী ও পাহাড়পুর বিহারে (সাত থেকে বারো শতক) এর উদাহরণ পাওয়া যায়।

বাংলায় স্থানীয়ভাবে পাথর পাওয়া যেত না। মুসলিম শাসনের শুরুর দিকে পূর্ববর্তী আমলের মন্দির থেকে পাথর সংগ্রহ করে তা নতুন করে ব্যবহার করা হতো, যেমনটা দেখা যায় এই জাফরখান গাজীর মসজিদে। মসজিদের অভ্যন্তর অংশকে পাথরের স্তম্ভ দিয়ে দুটি ‘আইল’-এ বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি আইলে পাঁচটি বর্গাকার ‘বে’ নির্মাণ করে ছোট গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়েছে। প্রতিটি ‘বে’র সম্মুখে একটি করে প্রবেশ পথ রয়েছে, আর এগুলির বিপরীত দিকে কিবলা দেওয়ালে রয়েছে একটি করে মিহরাব। ইসলামের কেন্দ্রভূমি হিসেবে পরিচিত এলাকার মসজিদ স্থাপত্যে এধরনের মিহরাব সাধারণত দেখা যায় না, কারণ কিবলার দিক-নির্দেশনা বোঝাতে আসলে একটি মিহরাবই যথেষ্ট। এর অন্যরকম ব্যাখ্যাও রয়েছে। প্রথম মসজিদে যে জায়গায় মহানবী (সাঃ) দাঁড়াতেন, মিহরাবকে তারই প্রতীক হিসেবে মনে করা হয় এবং সেখান থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় মিহরাব একটিই হওয়া উচিত। প্রবেশ পথ বরাবর একই ধরনের সারিবদ্ধ মিহরাব নির্মাণের এই রীতির উৎস স্থানীয় স্থাপত্যরীতি বলেই মনে হয়। মিহরাব ও প্রবেশপথের এই সামঞ্জস্য এবং এই আয়তাকার পরিকল্পনা সুলতানী আমল জুড়ে বাংলায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বাইরে থেকে ইমারতটিকে অনুচ্চ বলে মনে হয়। কারণ এর সম্মুখের খিলানগুলি বিশালাকৃতির স্তম্ভের ওপর থেকে সরাসরি উঠে গেছে। অলংকরণ হিসেবে মসজিদটিতে পাথর এবং টেরাকোটা উভয় মাধ্যমই ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর কতগুলিতে পনেরো শতকের অলংকরণরীতির ছাপ পাওয়া যায়। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে পরবর্তী সময়ে এগুলি নবায়ন করা হয়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপরে স্থাপিত শিলালিপিতে জাফরখানকে একজন সৈনিক এবং ইমারতটিকে একটি মাদ্রাসা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় সম্ভবত মসজিদটি দুই উদ্দেশ্যেই ব্যবহূত হতো।

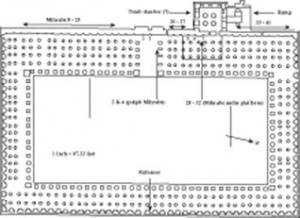

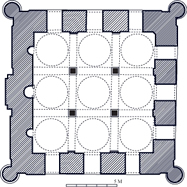

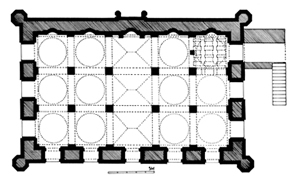

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার হযরত পান্ডুয়ায় ৬ রজব ৭৭০ হিজরিতে (১৩৬৯ খ্রি) নির্মিত আদিনা মসজিদ চৌদ্দ শতকের সুনির্দিষ্ট তারিখযুক্ত একমাত্র মসজিদ, যা সাধারণভাবে বাংলার স্বাধীন ইলিয়াসশাহী শাসকদের রাজত্বকালের (১৩৩৮-১৪১৩) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম মসজিদ বলেই শুধু নয়, বরং এই মসজিদটি অনন্যসাধারণ হিসেবে বিবেচিত হয়, কারণ এটিই বাংলার নির্মিত রিওয়াক বেষ্টিত অঙ্গন বিশিষ্ট একমাত্র মসজিদ (চিত্র-৩)। পশ্চিম এশিয়ায় ইসলামের কেন্দ্রীয় ভূমিতে নির্মিত মসজিদসমূহের পরিকল্পনায় রিওয়াক একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সুলতান সিকান্দার শাহ এর (১৩৫৮-৮৯) নতুন রাজধানীতে এই মসজিদটি নির্মিত। তিনি দিল্লির সুলতান ফিরুজশাহ তুগলকের আক্রমণ সফলভাবে প্রতিহত করেন। মসজিদটি স্পষ্টতই এই নতুন রাজবংশের কর্তৃত্ব ও গৌরবের প্রতীক হিসেবে নির্মিত হয়। মসজিদটির মূল কিবলা কোঠায় বিশাল আকৃতির ভল্ট আচ্ছাদিত একটি কেন্দ্রীয় ‘নেভ’ রয়েছে (চিত্র-২)। বর্তমানে অবশ্য সেটি ভেঙ্গে পড়েছে। এটি কিবলা কোঠাটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছে। এর ফলে মসজিদটি দামেস্ক মসজিদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ৮৭ হিজরিতে (৭০৬ খ্রি) উমাইয়া খলীফা আল-ওয়ালীদ কর্তৃক নির্মিত এই মসজিদটিই ইসলামি স্থাপত্যের টিকে থাকা সর্বপ্রাচীন মসজি। দিল্লি এবং আজমীরের প্রাথমিক যুগের মসজিদগুলিতে পরিবেষ্টিত অঙ্গন থাকলেও কেন্দ্রীয় ‘নেভ’ ছিল না। সম্ভবত সিকান্দার শাহ নিজের বৈধতার অতিরিক্ত প্রমাণ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই অঙ্গন এবং ‘নেভ’ দুটি নির্মাণ করেছিলেন, যা ভারতবর্ষের বাইরের ইসলামি সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতার পরিচায়ক। মসজিদের ভিত্তিফলকেও তিনি সেরকমই দাবি করেছেন। এখানে তিনি নিজেকে আরব এবং পারস্যের রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে উদার ও যোগ্য হিসেবে দাবি করেছেন। এই ধরনের রিওয়াক পরিবেষ্টিত বিশাল অঙ্গনযুক্ত মসজিদ পরবর্তীকালে আর কখনও নির্মিত হয়নি। বাংলার মাটি, আবহাওয়া এবং জনগণের প্রয়োজনের সঙ্গে রিওয়াক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; বাংলার মতো মৌসুমি অঞ্চলে উন্মুক্ত অঙ্গন খুব একটা কাজে আসে না। এই মসজিদের মতো নেভও পরবর্তীকালে আর নির্মিত হয়নি। এই ভল্টটি নির্মিত হয়েছিল খুবই সতর্কতার সঙ্গে স্থানীয় নির্মাণরীতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে, কারণ সম্ভবত স্থানীয় কারিগররা এই ধরনের বিশাল আকৃতির ভল্ট নির্মাণে অভ্যস্ত ছিল না। আদিনা মসজিদের অন্য একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর উত্তর-পশ্চিমকোণের তখ্ত্ বা উঁচু মঞ্চটি, যা মূলত একটি মাকসুরা (Royal enclosure)। জালি দিয়ে এই অংশটিকে মসজিদের অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক করা হয়েছে এবং এর উত্তর-পশ্চিম অংশটিকে মসজিদের অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক করা হয়েছে। এর উত্তর-পশ্চিম দিকে রয়েছে পৃথক একটি প্রবেশ পথ। বাইরে থেকে একটি ঢালু পথের (Ramp) সাহায্যে এই প্রবেশদ্বারে পৌঁছানো যায় এবং এটি সুলতান ও তাঁর সঙ্গীরা ব্যবহার করতেন বলে অনুমান করা হয়।

মসজিদে নামায কক্ষের উভয় অংশই ব্যবস্থাপনায় জাফরখান গাজীর মসজিদের অনুরূপ। স্তম্ভের সাহায্যে অনেকগুলি বর্গাকার ‘বে’ নির্মিত হয়েছে এবং এর প্রতিটির উপরে রয়েছে একটি করে গম্বুজ। সম্মুখের প্রতিটি প্রবেশদ্বারের বিপরীতে কিবলা দেওয়ালে একটি করে মিহরাব রয়েছে। এর ফলে অবিশ্বাস্যভাবে নির্মিত হয়েছে তিনশত ছয়টি গম্বুজ এবং একচল্লিশটি মিহরাব। পূর্ববর্তী সময়ের মসজিদসমূহের ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারত থেকে লুণ্ঠনের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাদান যেমন বিশৃংখলভাবে ব্যবহূত হতো, এই মসজিদের দেওয়ালের গায়ে বহিরাবরণ হিসেবে সংযুক্ত পাথরের আবরণ সে তুলনায় অনেক বেশি সুসংগঠিতভাবে নির্মিত হয়েছে। মিহরাবের অভ্যন্তরভাগের ঝুলন্ত প্রদীপের নকশাগুলি এই মসজিদের জন্যই বিশেষভাবে খোদাই করা হয়েছিল। মিহরাবের ‘টিম্প্যানাম’-এর টেরাকোটা নকশাগুলি কারিগরি দক্ষতার নিদর্শন হিসেবে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। খোদাইকর্মের ঐতিহ্য প্রাক ইসলামি যুগের। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পাথরে খোদাই করে দেবমূর্তি নির্মাণকারী হিন্দু/বৌদ্ধ ভাস্করগণ টেরাকোটা শিল্পিদের তুলনায় অনেক বেশি সম্মান পেতেন। ইসলামে এরকম পাথরের মূর্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ, তাই ইসলামের আবির্ভাবের পর মসজিদগুলিকে টেরাকোটার সাহায্যে চমৎকারভাবে অলংকৃত করা হতে থাকে। টেরাকোটার প্রতি সমর্থন দেখিয়ে মুসলিম শাসকগণ টেরাকোটা শিল্পিদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আদিনা মসজিদে রঙিন টালি এবং রঙিন পলেস্তারারও কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের উত্তর দিকে ‘নেভ’-এর মধ্যে একটি খোদাইাকৃত পাথরের তৈরি (যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ইমাম শুক্রবারের খুৎবা পাঠ করেন) মিম্বার রয়েছে। একটি সিঁড়ি বেয়ে এই মিম্বারে আরোহণ করতে হয়।

পনের শতকে বাংলার কুঁড়েঘর থেকে নেয়া উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত আদর্শ বাংলা রীতির স্থাপত্য বিকশিত হয়। পশ্চিম বঙ্গের মালদহ জেলার হযরত পান্ডুয়ায় অবস্থিত একলাখী সমাধিসৌধ (চিত্র-৪) এই বিকাশের ধারায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পর্যায়। ধারণা করা হয় এটি সুলতান জালালুদ্দীন মুহম্মদ (১৪১৫-৩৩) ও তাঁর পরিবার বর্গের সমাধি। রাজা গণেশ এর ধর্মান্তরিত পুত্র জালালুদ্দীন ছিলেন বাংলার প্রথম বাঙালি মুসলিম সুলতান। স্বভাবতই তিনি স্থানীয় উৎস থেকে বিকশিত একটি রীতির প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। এই সমাধিতে প্রাথমিক নির্মাণ উপকরণ হিসেবে শুধুমাত্র ইটের ব্যবহার নতুন করে চালু হয়। আর এর আকৃতি এক গম্বুজ আচ্ছাদিত, বাঁকানো ছাদ ও কার্নিশবিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত, অনুচ্চ স্কন্দবিহীন (Drumless) গম্বুজ, সংলগ্ন পার্শ্ব বুরুজ এবং পোড়ামাটির অলংকরণ পরবর্তীকালে সকল ইমারতে প্রভাব বিস্তার করেছে, বিশেষ করে প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় টিকে থাকা একমাত্র ইমরাত মসজিদসমূহকে। প্রাক-ইসলামি যুগের হিন্দু-বৌদ্ধ মন্দিরেরও একটি রীতির (ভদ্র) আদর্শ ছিল এই কুঁড়েঘর, মায়ানমারে যার উদাহরণ পাওয়া যায়। এর উৎস নিশ্চয় বাংলায় ছিল, কারণ এখান থেকেই ধর্ম ও ধর্মীয় ইমারতের ধারণা প্রচারিত হয়েছে পূর্বাঞ্চলে। পান্ডুলিপি চিত্র এবং প্রস্তর ভাস্কর্যে মন্দিরের চিত্র থেকেও প্রমাণিত হয় প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ-মন্দিরগুলি ছিল গ্রাম্য কুঁড়েঘরের ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্রাকৃতির বর্গাকার ইমারত। এগুলির কার্নিশ ছিল সমান্তরাল এবং ছাদের শীর্ষে ছিল শিখর বা সূতপ।

একলাখী এবং পরবর্তী ইমারতসমূহ দেখতে একটু অন্যরকম ছিল, কারণ এগুলিতে সবক্ষেত্রেই থাকতো বাঁকানো কার্নিশ এবং ছাদের শীর্ষে থাকতো গম্বুজ। এগুলি ঠিক কুঁড়েঘরের ছাদকে হুবহু প্রতিফলিত করতো না, কারণ এই গম্বুজগুলি প্রধানত অনৈসলামিক পরিবেশের মধ্যেও ইসলামের উপস্থিতি ঘোষণার প্রতীকী কাজটুকু করতো। এগুলি খড় দিয়ে তৈরি বাংলার গ্রামীণ চালা ছাদের বক্রতাকে প্রতিবিম্বিত করত। সাধারণত এগুলি ছিল এককক্ষ বিশিষ্ট ইমারত, যার ছাদ ইমারতের কেন্দ্র থেকে দুদিকে (দো-চালা) বা চারদিকে (চৌ-চালা) ঢালু হয়ে নেমে গেছে। এই অংশগুলি উর্ধ্বপ্রান্তের যেখানে মিলিত হয় এবং এগুলির নিম্নপ্রান্তের প্রান্তীয় রেখা (Eaves) উভয়ই খড়ের ভার বহনকারী বন্ধনীর (frame) নির্মাণ উপকরণ বাঁশের নমনীয়তার কারণে হয় বক্রাকার। একলাখী সমাধির সংহতির প্রতীকরূপে নির্মিত চারকোণের বিশালাকৃতির অষ্টকোণ পার্শ্ববুরুজগুলিও কুঁড়েঘরের চারকোণের বাঁশের খুঁটিরই রূপক হতে পারে। বাঁশের ঘরের বেড়ার আড়ালে কুঁড়েঘরের এই খুঁটিগুলি সাধারণত ঢাকা থাকে। জালালুদ্দীনের সতেরো বছরের রাজত্বকাল এক নতুন যুগের সূচনা করে। এ যুগে বাংলার সুলতানি এই এলাকার মাটি ও মানুষের সংস্কৃতিতে নিজেকে প্রোথিত করেছিল। একলাখী সমাধিতে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রচলন দেখা যায়। ইটের মাধ্যমে কুঁড়েঘরের আকৃতির সম্মিলন এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরুত্থানের পরেও এই রীতির ব্যবহার অব্যাহত ছিল।

পুনরুত্থিত ইলিয়াস শাহী রাজবংশ (১৪৩৩-১৪৮৬) এবং হোসেন শাহী বংশের (১৪৯৪-১৫৩৮) স্থাপত্যে এই বাংলা রীতি চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এসব স্থাপত্যের বেশিরভাগই পরবর্তীকালে লখনৌতি নামে পরিচিত তাদের রাজধানী শহর গৌড়ে অবস্থিত। প্রাচীন এই প্রাচীর বেষ্টিত শহরটির মধ্য দিয়ে বিস্তৃত বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের আন্তর্জাতিক সীমারেখা। এই সীমান্তের দুপাশের অংশই এখনো গৌড় নামে পরিচিত। এখানকার ইমারতসমূহে জাঁকজমকপূর্ণ প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না এবং এগুলি স্থানীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রাক-ইসলামি যুগ থেকেই এ অঞ্চলে জাঁকজমকপূর্ণ স্থাপত্যিক ইমারত খুব একটা নির্মিত হতে দেখা যায় না; ময়নামতী ও পাহাড়পুর এর বিহার এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। সুলতানগণ ততদিনে আর শুধুমাত্র বিদেশী শাসক ছিলেন না যে, তাদের স্থাপত্যে অবশ্যই তাদের রাজনৈতিক শক্তি অথবা ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে। ছোট আকৃতির মসজিদগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, ততদিনে মুসলমানরা স্থানীয় পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন। স্থাপত্যে কর্তৃত্বের ছাপ প্রতিফলিত করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের পরিবর্তে তারা মনোযোগ দিয়েছিলেন নিজেদের ধর্মীয় প্রয়োজন মেটানোর দিকে, নির্মাণ করেছিলেন স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী নির্মাণশৈলীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছোটখাটো বাস্তব উপযোগী মসজিদ। এ সময় থেকে একলাখী সমাধির অনুকরণে নির্মিত অসংখ্য ক্ষুদ্রায়তন বর্গাকৃতির ও এক গম্বুজে আচ্ছাদিত মসজিদ এবং কিছু কিছু বহু ‘বে’ ও গম্বুজবিশিষ্ট মাঝারি আয়তনের আয়তাকার মসজিদ এখনো টিকে আছে।

পনেরো শতকের স্থাপত্যরীতির একটি চমৎকার নিদর্শন রামপালে (মুন্সিগঞ্জ জেলা) অবস্থিত ৮৮৮ হিজরিতে (১৪৮৩ খ্রি) নির্মিত বাবা আদম মসজিদ। কিংবদন্তী অনুসারে ইসলামের প্রাথমিক যুগের একজন শহীদ হিসেবে পরিচিত বাবা আদম শহীদ-এর নাম অনুসারে এই মসজিদটি পরিচিত। পাশেই রয়েছে তাঁর সমাধি। এটি একটি মাঝারি আয়তনের আয়তাকার হাইপোস্টাইল মসজিদ। এতে রয়েছে তিনটি ‘বে’ ও দুটি আইল এবং ছয়টি গম্বুজ (চিত্র-৫)। এই শতকের স্থাপত্যে স্থাপত্যিক নকশার তুলনায় অলংকরণ কম গুরুত্ব পেয়েছে। তাই এখানেও অলংকরণের বাহুল্য নেই। একলাখী সমাধির মতই নিরাভরণ দেওয়ালের গায়ে গভীরভাবে খোদাইকরা অলংকৃত বৃহদাকার খোপ নকশা রয়েছে। পোড়ামাটির ফলকসমূহের গায়ে এখনো কোথাও কোথাও হালকা চুনকামের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। একসময়ে সম্ভবত এগুলি রঙিন ছিল।

কখনো কখনো ইমারতের সামনে একটি বারান্দাও যোগ করা হত, ঠিক যেমন থাকে গ্রামের কুঁড়েঘরে। বারান্দা ও প্রার্থনা কক্ষের বাইরের দিকের সংযোগস্থলে থাকত অতিরিক্ত সংলগ্ন বুরুজ। বারান্দাযুক্ত ক্ষুদ্র আয়তন ও বৃহদায়তন মসজিদের উদাহরণ যথাক্রমে দিনাজপুরের গোপালগঞ্জ মসজিদ ৮৬৫ হিজরি (১৪৬০ খ্রি.) যেখানে নামায কক্ষের বর্গাকার একবাহুর দৈর্ঘ্য মাত্র ৪ মিটার অথবা গৌড়ের দরসবাড়ি মসজিদ ৮৮৫ হিজরি (১৪৭৯ খ্রি), যার নামায কক্ষের পরিমাপ ৩০.৩২ মিটার × ১১.৮১ মিটার। দুটি মসজিদই বাংলাদেশে অবস্থিত (চিত্র- ৬ ও ৭)। বারান্দায় আচ্ছাদন হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ছাদ নির্মিত হয়েছে। গোপালগঞ্জ মসজিদের মতো ক্রসভল্ট, গম্বুজ অথবা দরসবাড়ি মসজিদের ন্যায় দুই রীতিরই সমন্বয়। ৮৮৫ হিজরিতে সুলতান শামসুদ্দীন আবুল মুজাফফর ইউসুফ শাহ কর্তৃক নির্মিত শেষোক্ত মসজিদটির উত্তর-পশ্চিম কোণে এক সময়ে একটি মাকসুরা ছিল। উত্তর দেওয়ালের বাইরে থেকে একধাপ সিঁড়ির সাহায্যে সেখানে পৌঁছানোর ব্যবস্থা ছিল। এর অভ্যন্তরের মিহরাবসমূহের ‘টিম্প্যানাম’ জুড়ে যে পোড়ামাটির অলংকরণ রয়েছে, গভীর খোদাইকর্ম ও প্রাণবন্ততার কারণে তা অসাধারণ হয়ে উঠেছে।

এই রীতির মধ্যেই বিভিন্ন ধারার উপস্থিতি পনের শতকের স্থাপত্যে গতিশীলতার প্রমাণ দিচ্ছে। এই শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত স্থানীয় রীতির প্রভাবিত একগুচ্ছ ইমারত রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। খান জাহান (রাঃ) এর নামে এগুলি পরিচিত। তাঁর উপাধি উলুগ খান-ই আযম ইঙ্গিত দেয় তিনি জাতিতে একজন তুর্কি এবং বাংলা সালতানাতে একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। বর্তমান বাংলাদেশের বাগেরহাট, খুলনা, ঝিনাইদহ, যশোর ও পটুয়াখালী জেলার বিস্তীর্ণ জঙ্গল পরিষ্কার করা এবং এই এলাকায় ইসলাম প্রচারের কৃতিত্ব সাধারণত তাঁকেই দেওয়া হয়। বলা হয় তিনিখলিফাতাবাদ শহরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল বর্তমানে বাগেরহাট নামে পরিচিত হাভেলী খলিফাতাবাদ। খান জাহানের রীতিতে নির্মিত বেশির ভাগ মসজিদ এই এলাকাতেই অবস্থিত।

এই মসজিদগুলির কোনটা বিশাল আয়তনের আবার কোনটা আকারে খুবই ছোট এবং এখানে রয়েছে একটি বিরল ধরনের বর্গাকৃতির নয়গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদও। পনের শতকের বাংলায় প্রচলিত স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত হলেও এই ইমারতগুলির অন্ধকার নিরাভরণ বহির্ভাগ, গোলাকৃতির সংলগ্ন পার্শ্ববুরুজ এবং বিশাল অবয়বে দিল্লির তুগলক স্থাপত্যরীতির উল্লেখযোগ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রুপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো বাগেরহাটে অবস্থিত বাংলাদেশের বৃহত্তম ষাট গম্বুজ মসজিদ (চিত্র-৮)। মসজিদটি সাতটি আইল ও ১১টি ‘বে’তে বিভক্ত। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ‘বে’টি প্রশস্ততর। এই কেন্দ্রীয় ‘বে’টি সাতটি পৃথক আয়তাকার অংশে বিভক্ত। এগুলির প্রতিটি অংশ চৌচালা আকৃতির ভল্টে (Vault) আচ্ছাদিত। বাংলায় এই চৌ-চালা আঙ্গিকের ব্যবহার এখানেই প্রথম দেখা যায়। পূর্ব দেওয়ালের প্রশস্ততম কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথ এবং পশ্চিম দেওয়ালের প্রশস্ততম কেন্দ্রীয় মিহরাবের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী এই কেন্দ্রীয় ‘বে’ মসজিদটিকে উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত দুটি সমান অংশে বিভক্ত করেছে। কুঁড়েঘরের বাঁশের তৈরি ছাদে কড়ি বর্গার আদলে এই ক্ষুদ্রাকৃতির চৌ-চালা ভল্টগুলির ভিতরের দিকেও ইট দিয়ে তৈরি উঁচু ব্যান্ড নকশা রয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের ন্যায় অন্য সবগুলি ‘বে’রই পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে একটি করে মিহরাব, কেবল কেন্দ্রীয় মিহরাবের ঠিক উত্তরের সংলগ্ন ‘বে’টির শেষে রয়েছে একটি প্রবেশপথ, যা সম্ভবত পিছন দিক থেকে সরাসরি মসজিদে প্রবেশের জন্য কেবল ইমামই ব্যবহার করতেন।

মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকেই রয়েছে আরও ৭টি করে প্রবেশ পথ। সম্ভবত এই প্রবেশ পথের পাথরের তৈরি পিলারগুলির গায়ে ইটের আস্তরণ ছিল, কারণ এগুলির কোন কোনটির ভিত্তিমূলে ইটের চিহ্ন এখনো রয়ে গেছে। পলেস্তারাবিহীন বাইরের দেওয়ালটির গায়ে খোপ নকশা রয়েছে। মসজিদের বক্রকার্নিশ পূর্বদিকের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটির উপরে মিলিত হয়ে ত্রিকোণাকৃতির একটি পেডিমেন্ট তৈরি করেছে, যা উদ্ভূত হয়েছে দো-চালা কুঁড়েঘরের ছাদের প্রান্ত থেকে। মসজিদের চারকোণের পার্শ্ববুরুজগুলি গোলাকার এবং ক্রমহ্রাসমান। এগুলির শীর্ষে রয়েছে গম্বুজ। আর এর মধ্যে সামনের সারির বুরুজদ্বয়ের অভ্যন্তরে রয়েছে সিঁড়িপথ, যা এই বুরুজ দুটিকে সমসাময়িক বাংলার এমন একমাত্র মসজিদ সংলগ্ন মিনারে পরিণত করেছে, যার শীর্ষে ওঠা যায়। পূর্বদিকে বিশাল প্রবেশ তোরণ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, একসময় সম্ভবত এই মসজিদকে ঘিরে ছিল একটি বেষ্টনী প্রাচীর।

বাগেরহাটের সমাধিটি ছাড়া খানজাহানী রীতির আর একটি মাত্র ইমারতের নির্মাণকাল জানা যায়। এটি পটুয়াখালী জেলার মীর্জাগঞ্জে অবস্থিত মসজিদবাড়ি মসজিদ। নির্মাণ ৮৭৬ হিজরি (১৪৭১-৭২ খ্রি.)। এই মসজিদটিতে কেবল খানজাহানের রীতির প্রভাবই চোখে পড়ে না, একই সঙ্গে তা সুলতান বারবক শাহের রাজত্বের দক্ষিণ সীমানা চিহ্নিত করতেও সাহায্য করে। এই সুলতানের আমলেই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। এটি বারান্দা বিশিষ্ট টিকে থাকা একমাত্র মসজিদ। মসজিদের অভ্যন্তরের ভল্ট দেখে বোঝা যায় এখানে টেরাকোটার সাহায্যে কিভাবে বাঁশের বেড়ার গাঁথুনির ন্যায় অলংকরণ তৈরি করা হয়েছিল (চিত্র-৯)।

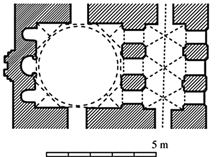

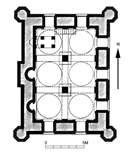

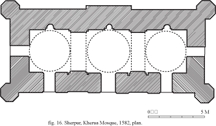

বাংলাদেশের চারটি নয়গম্বুজ মসজিদের মধ্যে তিনটি বাগেরহাটের নয়গম্বুজ মসজিদ, খুলনার মসজিদকুর মসজিদ এবং বরিশালের কসবা মসজিদ খানজাহানের নির্মাণ রীতিতে নির্মিত। ফরিদপুরের সাতৈর মসজিদ কেবল অল্পকিছুটা পরে নির্মিত। বেশ বড় আকারের এই মসজিদগুলি পরিকল্পনায় এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদেরই সম্প্রসারিত রূপ। খুলনার মসজিদকুড় মসজিদ এর আদর্শ উদাহরণ। এই মসজিদের বর্গাকার অভ্যন্তর ভাগের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ১২ মিটার, আর দেওয়ালগুলি ২.২০ মিটার পুরু (চিত্র-১০)। মসজিদের অভ্যন্তরে অবস্থিত চারটি বিশালাকৃতির স্তম্ভ অভ্যন্তর ভাগকে নয়টি সমান বর্গাকার ‘বে’-তে বিভক্ত করেছে। এর প্রতিটির উপরে রয়েছে একটি করে গম্বুজ। মসজিদের পূর্ব, উত্তর এবং দক্ষিণ বাহুর প্রতিটিতে রয়েছে তিনটি করে প্রবেশ পথ। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পূর্বদিকের তিনটি প্রবেশ পথের সমান্তরালে পশ্চিম দেওয়ালে রয়েছে তিনটি মিহরাব। এর আগে বাংলায় এই পরিকল্পনার ব্যবহার দেখা যায় একটি মাত্র ইমারতে। হযরত পান্ডুয়ায় অবস্থিত আদিনা মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালের সঙ্গে লাগোয়া এই ইমারতটি আদিনার পৃষ্ঠপোষক সুলতান সিকান্দার শাহের সমাধি হিসেবে পরিচিত।

বাংলার প্রাক ইসলামি স্থাপত্যে নয় ‘বে’ বিশিষ্ট এই পরিকল্পনার কোন ইমারত দেখা যায় না। তবে ইসলামি বিশ্বে খুব সাধারণ না হলেও এই পরিকল্পনার মসজিদ নির্মিত হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য এলাকায়ও এই পরিকল্পনার ব্যবহার বিরল। বাংলায় সুলতানী আমলের পরবর্তীকালে এর ব্যবহার দেখা যায় না। মুগল যুগের শেষ দিকে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে অবশ্য নয় ‘বে’ বিশিষ্ট সমাধি নির্মিত হয়েছে। সম্ভবত ইসলামি কেন্দ্রভূমি থেকে আমদানি করা এই ধরনের ইমারত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কারণ এটি সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত এবং সে কারণেও জামাতে নামায পড়ার উপযুক্ত স্থান গড়ার প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সক্ষম। তবে বাস্তবে এটি পুরোপুরি বাংলা রীতিতেই পরিণত হয়েছে এবং এই ইমারত দেখে মনে হয় যেন এখানে এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার ইমারতকেই কয়েকগুণ পরিবর্ধিত করা হয়েছে। জনপ্রিয় এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদের প্রতিসাম্য বজায় রেখে একে পরিবর্ধিত করতে হলে একমাত্র এই পরিকল্পনাতেই তা করা সম্ভব। এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের স্বল্প পরিসরের তুলনায় এই মসজিদগুলি ছিল বড় আকারের এবং নিঃসন্দেহে এগুলি নির্মিত হয়েছিল জুমার নামাজের উদ্দেশ্যে।

ষোল শতকের সুলতানী স্থাপত্যের মধ্যেই রয়েছে মুগলদের বাংলা দখলের আগে নির্মিত হোসেনশাহী (১৪৯৪-১৫৩৮), সূরী (১৫৩৮-৬৩) এবং কররাণী (১৫৬৩-১৫৭৫) যুগের ইমারত। হোসেনশাহী শাসকদের সময়ে বাংলায় শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলায় একই রীতির বিপুল সংখ্যক ইমারত নির্মিত হয়েছে। যদিও এই সময়ে বাংলারীতির স্থাপত্য বিহার ও আসামে বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু এই সময়ে স্থাপত্য পরিকল্পনায় নতুনত্ব বিশেষ কিছু ছিল না। কারিগররা বরং অলংকরণে সূক্ষ্ম কারুকার্যে মনোনিবেশ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ উভয় অঞ্চলেই এই পরবর্তী সুলতানী রীতির অনেকগুলি মসজিদ রয়েছে। চৌদ্দ ও পনের শতকে টাইল্সের ব্যবহার খুব সীমিত ছিল। তবে পরবর্তীকালে তা বহুলভাবে ব্যবহূত হয়েছে। গৌড়ের লট্টন মসজিদএ এর উদাহরণ পাওয়া যায়। ইটের দেওয়ালের উপরে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহূত হয়েছে পাথরের আস্তরণ। যেমন দেখা যায় গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ (পশ্চিমবঙ্গ) ও ছোট সোনা মসজিদ (বাংলাদেশ), দিনাজপুরের সূরা মসজিদ এবং রাজশাহীর কুসুম্বা মসজিদএ।

গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদের (চিত্র-১১) শিলালিপি অনুযায়ী সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এর রাজত্বকালে (১৪৯৪-১৫১৯) রাজদরবারের জনৈক পদস্থ কর্মকর্তা ওয়ালী মোহাম্মদ কর্তৃক এটি নির্মিত হয়েছিল। আয়তাকার এই মসজিদটির বহির্ভাগ সম্পূর্ণ পাথরের আস্তরণে ঢাকা। অভ্যন্তরভাগেও খিলানসমূহে উত্থানবিন্দু পর্যন্ত পাথরের আস্তরণ রয়েছে। মসজিদের সংলগ্ন স্তম্ভসমূহ এবং উত্তর-পশ্চিম কোণের মাকসুরা প্লাটফর্ম পাথরের তৈরি। কানিংহাম জানিয়েছেন, এই প্লাটফর্মকে মসজিদের অভ্যন্তরভাগ থেকে পৃথক করতে পাথরের তৈরি জালি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। বর্তমানে যা আর টিকে নেই। এই মাকসুরায় প্রবেশের জন্য উত্তর-পশ্চিম কোণে নির্মিত একটি প্রবেশপথের ব্যবস্থা রয়েছে। আয়তাকার পাঁচ ‘বে’ বিশিষ্ট এই মসজিদের কেন্দ্রীয় ‘বে’টি পার্শ্ববর্তী ‘বে’গুলির তুলনায় প্রশস্ত এবং এর উপরে গম্বুজের পরিবর্তে রয়েছে চৌ-চালা ভল্ট, ইতিপূর্বে নির্মিত ষাটগম্বুজ মসজিদে এবং দরসবাড়ি মসজিদে যার ব্যবহার হয়েছে। মসজিদের বহির্গাত্র এবং আয়তাকার আলঙ্কারিক খোপনকশাসমূহ অগভীর করে খোদিত প্রস্তর-খোদাই নকশায় সমৃদ্ধ। এখানে মোটিফ হিসেবে পুনঃপুন ব্যবহূত হয়েছে গোলাপ-নকশা ও কলস মোটিফ। অভ্যন্তরের মিহরাবেও অনুরূপ নকশা রয়েছে, তবে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি বর্তমানে নিরাভরণ। ধারণা করা হয় পাথরের তৈরি এই মিহরাবটি বর্তমানে এডিনবরার রয়্যাল স্কটিশ মিউজিয়াম-(Royal Scottish Museum in Edinburgh)এ সংরক্ষিত রয়েছে।

রাজশাহীর বাঘা মসজিদ (চিত্র-১২) ৯৩০ হিজরিতে (১৫২৩-২৪) নির্মিত হয়েছিল সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের পুত্র নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহ (১৫১৯-৩২) কর্তৃক। আয়তাকার এই মসজিদটি প্রাচীরবেষ্টিত একটি অঙ্গনের মধ্যে অবস্থিত। অঙ্গনে প্রবেশের জন্য রয়েছে একটি তোরণ। মসজিদ অভ্যন্তরে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত চারটি স্তম্ভের একটি সারি মসজিদটিকে দুটি ‘আইল’ ও পাঁচটি ‘বে’তে বিভক্ত করেছে। এর ফলে সৃষ্ট দশটি ‘বে’র প্রতিটির উপরে আচ্ছাদন হিসেবে রয়েছে একটি করে গম্বুজ।

মসজিদের উত্তর-পশ্চিমের ‘বে’টিতে মেঝে থেকে খানিকটা উঁচুতে অবস্থিত একটি মিহরাব ইঙ্গিত দেয়, এখানে এক সময় একটি মাকসুরা ছিল। সম্ভবত পূর্বদিক থেকে একটি সিঁড়ি দিয়ে এখানে পৌঁছানো যেত, যদিও বর্তমানে এরকম কোন প্ল্যাটফর্ম কিংবা সিঁড়ির অস্তিত্ব নেই। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, এরকম একটি প্ল্যাটফর্ম নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল কিন্তু তা আদৌ বাস্তবায়িত হয়নি। মসজিদটি পোড়ামাটির অলঙ্করণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই অলঙ্করণ এতটাই স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর যে, এই বাঘা রীতির সঙ্গে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অনেক ইমারতকে ষোল শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলে চিহ্নিত করা হয়।

এই অলঙ্করণের মধ্যে আয়তাকার খোপের মধ্যে বহুখাঁজবিশিষ্ট খিলান ও ঝুলন্ত নকশাই প্রধান (চিত্র-১৩)| এই ঝুলন্ত মোটিফগুলি আগের মতো লতা-পাতার নকশা থেকে পরিবর্তিত হয়ে অনেকটাই আলঙ্কারিক হয়ে উঠেছে; সেখানে ফুটে উঠেছে অলঙ্কারের (গহনা) নকশা। মসজিদ অভ্যন্তরে তিনটি বিশাল আকৃতির মিহরাবের আয়তাকার ফ্রেমেও রয়েছে খোপ নকশা, আর সেসব খোপের মধ্যে রয়েছে প্রস্ফুটিত গোলাপ এবং ফলন্ত ডালিম ও আম গাছের মোটিফ।

শিলালিপি অনুসারে রাজশাহীর কুসুম্বা মসজিদ নির্মিত হয়েছে ৯৬৬ হিজরিতে (১৫৫৮-৫৯)। দুই ‘আইল’ ও তিন ‘বে’ বিশিষ্ট আয়তাকার ৬ গম্বুজের এই মসজিদটির পুরো বহি©র্দওয়াল পাথরে আচ্ছাদিত (চিত্র-১৪)। সুলতানি আমলের শেষ দিকের গুরুত্বপূর্ণ ইমরাতগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। এর পরিকল্পনা এর আগে নির্মিত মুয়াজ্জমপুর শাহী মসজিদ (১৪৩৩-৩৬) এবং রামপালে অবস্থিত বাবা আদমের মসজিদ (১৪৮৩)-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। ষোল শতকের শেষভাগের এক আইল ও তিন ‘বে’ বিশিষ্ট মসজিদ পরিকল্পনারও ইঙ্গিত রয়েছে এই পরিকল্পনায়।

এ মসজিদের ভিতর ও বাইরের দেওয়ালের প্রস্তর অলঙ্করণ, বক্র কার্নিশ, সংলগ্ন পার্শ্ববুরুজ এবং উত্তর-পশ্চিম কোণের মাকসুরা প্ল্যাটফর্ম ছোট সোনা মসজিদের অনুরূপ রীতিতে নির্মিত। রাজকীয় নয় এমন এই দুটি মসজিদে উত্তর-পশ্চিমকোণের প্ল্যাটফর্মের অবস্থান ইঙ্গিত দেয় যে, এই প্ল্যাটফর্ম শুধু রাজন্যবর্গই ব্যবহার করতেন না, অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও নামাজের সময় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নিজেদের দূরত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এধরনের প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ করতেন।

এ মসজিদের সকল অলঙ্করণই প্রস্তর খোদাইয়ের, আর এর বাইরের দেওয়ালে ছাঁচে ঢালা নকশার একটি সারি দেওয়ালটিকে উপরে-নিচে দুভাগে ভাগ করেছে। বাইরের দেওয়ালের নকশাগুলি অগভীর করে খোদিত এবং স্থূল। তবে ভিতরে মিহরাব এবং প্ল্যাটফর্মের ভিত্তি খুবই সূক্ষ্ম অলঙ্করণে সমৃদ্ধ। এখানে মোটিফ হিসেবে ব্যবহূত হয়েছে আঙ্গুর শাখা, সর্পিল আঙ্গুর লতা এবং কলস; লতা ও ফুলগুলি এত সূক্ষ্ম যে তা প্রায় বিন্দুর আকৃতি নিয়েছে (চিত্র-১৫)।

মুগল সম্রাট আকবর যদিও ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা জয় করেছিলেন, কিন্তু বাংলার শক্তিশালী স্থানীয় জমিদারদের প্রতিরোধ ভেদ করতে মুগলদের আরও কয়েক দশক সময় লেগেছিল। সমগ্র বাংলাকে সত্যিকার অর্থে মুগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। এই অন্তবর্তীকালীন সময়ে মুগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গড়ে তোলা আফগান গোত্রগুলির মধ্যে অন্যতম কাকশালদের নির্মিত দুটি মসজিদ সুলতানি রীতি থেকে মুগল রীতিতে উত্তরণের পথে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

এগুলি হচ্ছে পাবনার চাটমোহর মসজিদ (নির্মাণকাল ৯৮৯ হিজরি/১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ) এবং বগুড়ার শেরপুরে অবস্থিত খেরুয়া মসজিদ (নির্মাণকাল ৯৮৯ হিজরি/১৫৮২ খ্রি) (চিত্র-১৬)| এই মসজিদ দুটিতে এক ‘আইল’ ও তিন ‘বে’-তে বিভক্ত পরিকল্পনা ব্যবহূত হয়েছে, সতেরো শতকের ও তার পরবর্তীকালে।তারপর থেকে বাংলার মুগল মসজিদ স্থাপত্যে তা আদর্শ হয়ে ওঠে। তবে বাইরে থেকে দৃশ্যমান এর অষ্টকোণাকার পার্শ্ববুরুজ, বক্র কার্নিশ, পিপাবিহীন নিচু গম্বুজ, ইটের নির্মাণশৈলী এবং দ্বিকেন্দ্রিক সুঁচালো খিলান এই ইমারতগুলিকে সুলতানি যুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছে।

সুলতানি আমলের স্থাপত্যে বাংলার স্থানীয় রীতির যে সুস্পষ্ট ছাপ ছিল, তার বিপরীতে মুগল যুগের ইমারতগুলি অনেকটাই দিল্লি ও আগ্রায় বিকশিত মুগল রাজকীয় স্থাপত্যের রীতিতে নির্মিত, তবে সমসাময়িক ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে নির্মিত স্থাপত্যের তুলনায় এগুলি চরিত্রে অনেকটাই ম্রিয়মাণ। সুলতানি আমলের মতোই এ যুগের মসজিদসমূহও কেবল প্রার্থনা কক্ষ নিয়েই নির্মিত, এই প্রার্থনা কক্ষটিই এখন এক ‘আইল’ বিশিষ্ট এবং তিন অথবা পাঁচ ‘বে’তে বিভক্ত।

মসজিদের বহির্দেওয়াল পলেস্তারায় আচ্ছাদিত ও খোপ-নকশা দিয়ে অলঙ্কৃত, কার্নিশ সমান্তরাল এবং উঁচু গম্বুজের কারণে সুলতানি আমলের ইমারতের তুলনায় এগুলিকে অধিক ভারি মনে হয় না। সতেরো শতকে রাজধানী ঢাকা নগরীতে একটি বিশুদ্ধ মুগল প্রাদেশিক রীতি গড়ে উঠেছিল। সতেরো শতকের শেষভাগে নির্মিত ঢাকার লালবাগ দূর্গ এর মসজিদ আদর্শ মুগল মসজিদ পরিকল্পনার উদাহরণ। দুর্গের অভ্যন্তরে নদীর সবচেয়ে কাছাকাছি স্থানে নির্মিত (চিত্র-১৭) আয়তাকার এই মসজিদকে আড়াআড়িভাবে নির্মিত খিলানের সাহায্যে তিনটি ‘বে’-তে বিভক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় বে-টি সবচেয়ে বড়। পুরো ইমারতটি পলেস্তারায় আচ্ছাদিত এবং পূর্ব দিকের সম্মুখভাগ (Facade) ছোট ছোট খোপে বিভক্ত। চারকোণের সংলগ্ন পার্শ্ববুরুজগুলি ক্রমহ্রাসমান এবং এগুলিতে রয়েছে সমদূরত্বে স্থাপিত সমান্তরাল ব্যান্ড নক্শা। সম্মুখভাগের তিনটি প্রবেশ পথই দেয়ালের মধ্যে প্রবিষ্ট খিলানের সাহায্যে নির্মিত, এগুলির সামনে রয়েছে পলকাটা (Faceted) স্টাকো নকশায় অলঙ্কৃত অর্ধগম্বুজ। মসজিদের সমান্তরাল কার্নিশটি পদ্মপাপড়ি নকশার সারি দিয়ে অলঙ্কৃত। এর উচ্চতা অভিন্ন নয়। বৃহত্তর কেন্দ্রীয় ‘বে’-টির উপরের অংশে এটি অপেক্ষাকৃত উঁচু। অভ্যন্তরে এর উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে বাইরের দেওয়ালের মতোই খোপ-নকশা রয়েছে, আর গম্বুজ তিনটিতে প্রবেশ পথের অর্ধগম্বুজের স্টাকো নকশার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে চুনকামের নিচে হারিয়ে যাওয়া ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের তারিখটি নিশ্চয়ই এ মসজিদের সংস্কারের তারিখ। এসময় সম্ভবত এর গম্বুজগুলি পুনর্নির্মিত হয়েছিল। কারণ এর শিরাল গম্বুজ, বিশেষ করে দু’পাশের ছোট গম্বুজ দুটিতে যে রকম চাপা আকৃতি ব্যবহূত হয়েছে, তা আঠারো শতকের শেষদিকে মুর্শিদাবাদের স্থাপত্যেই বেশি প্রচলিত ছিল। পিপার উপর স্থাপিত এই গম্বুজগুলি সুলতানি আমলের মসজিদের তুলনায় বেশ উঁচু।

সতেরো শতকের শেষভাগেই নির্মিত ঢাকার সাতগম্বুজ মসজিদএর বৈশিষ্ট্য অনন্য (চিত্র-১৮)। এখানে মূল প্রার্থনা কক্ষটিতে যদিও সাধারণ মুগল রীতি তিন ‘বে’-তে বিভক্ত পরিকল্পনাই ব্যবহূত হয়েছে, কিন্তু চারকোণের সংলগ্ন সরু পার্শ্ববুরুজের পরিবর্তে এখানে রয়েছে বিশাল অবয়বের দ্বিতলবিশিষ্ট গম্বুজ আচ্ছাদিত প্যাভিলিয়ন। মূল মসজিদের তিনটি গম্বুজের সঙ্গে চার কোণের এই চারটি যোগ হওয়ায় গম্বুজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭, আর সেখান থেকেই এ মসজিদের নামকরণ হয়েছে সাতগম্বুজ মসজিদ।

ঢাকায় নির্মিত মসজিদগুলি যখন মুগল রাজকীয় স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত হয়েছে, তখনো কিন্তু রাজধানী থেকে দূরের অনেক মসজিদেই সুলতানি রীতি টিকে ছিল। এরকম একটি মসজিদ বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত আতিয়া মসজিদ। ১০১৯ হিজরিতে (১৬১০-১১ খ্রিস্টাব্দ) সাঈদ খান পন্নী কর্তৃক নির্মিত এই মসজিদটি বর্গাকার ও একগম্বুজ বিশিষ্ট, এর সামনে রয়েছে তিনটি গম্বুজে আচ্ছাদিত বারান্দা, এর সংলগ্ন পার্শ্ববুরুজগুলি অষ্টকোণ বিশিষ্ট এবং কার্নিশ বক্র। ইমারতটির অপেক্ষাকৃত নিচু প্রবেশ পথ এবং বহির্দেওয়ালের অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতির খোপে বিভক্ত কারুকার্যে খচিত অলঙ্করণ (চিত্র-১৯) একে যে ভারিক্কি ভাব এনে দিয়েছে, তা পশ্চিমবঙ্গের গৌড়ে অবস্থিত কদম রসূল (১৫৩০-৩১ খ্রি.) ও জাহানিয়া মসজিদ এর (১৫৩৫) মতো সুলতানি স্থাপত্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে এর গম্বুজের পিপা ও পদ্মশোভিত শীর্ষচূড়া আর পদ্ম-পাপড়ির অলঙ্করণ মুগল রীতির।এসারসিন্ধুরএর সাদী মসজিদ, যার নির্মাণকাল ১০৬২ হিজরি (১৬৫২ খ্রি), আরেকটি ইমারত যা সুলতানি স্থাপত্যরীতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

আঠারো শতকের প্রথমভাগে ঢাকায় নির্মিত দুটি মসজিদ একশ বছর আগে শুরু হওয়া বহুল প্রচলিত মুগলরীতির অবসানের সূচনা করেছে। এগুলি হচ্ছে বেগম বাজারে অবস্থিত করতলব খান মসজিদ, যা ১৭০১-১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় অবস্থানকালে নির্মাণ করেছিলেন বলে মনে করা হয় এবং শিলালিপি অনুসারে ১১১৬ হিজরিতে (১৭০৪-১৭০৫ খ্রিস্টাব্দ) নির্মিত লালবাগের খান মুহাম্মদ মির্ধা মসজিদ। দুটি মসজিদই দ্বিতল সমান উঁচু ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং নিচের এই ভিত্তিভূমিতে রয়েছে খিলান সম্বলিত অনেকগুলি কক্ষ, যা দোকান কিংবা মাদ্রাসা ছাত্রদের আবাসিক কক্ষ হিসেবে ব্যবহূত হতো। দুটি মসজিদই এক ‘আইল’ বিশিষ্ট।

মির্ধার মসজিদটি তিন ‘বে’-তে বিভক্ত, আর করতলব খান মসজিদে আছে পাঁচটি ‘বে’। করতলব খাঁর মসজিদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর উত্তরদিকে নির্মিত ক্রমশ নিচু হয়ে যাওয়া দোচালা আকৃতির ছাদবিশিষ্ট একটি সংলগ্ন কক্ষ (চিত্র-২০)।

১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মুর্শিদাবাদ হয়ে ওঠে বাংলার শেষ মুগল রাজধানী। এই রাজধানীকে সাজাতে নির্মিত সর্বপ্রাচীন ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ইমারতটি এখনো টিকে আছে, তা হলো মুর্শিদাবাদের জামি মসজিদ, যা কাটরা মসজিদ নামেও পরিচিত [নির্মাণকাল আনুমানিক ১৭২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দ (চিত্র-২১)]। এই নামটি এসেছে মসজিদটিকে চারদিক থেকে ঘিরে থাকা কতগুলি গম্বুজাকৃতি কক্ষ থেকে। স্থানীয় লোকদের ধারণা, এই কক্ষগুলি ছিল একটি বাজারের অংশ। তবে এগুলিকে মাদ্রাসা হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। নিজের অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী মুর্শিদকুলী খানকে এই মসজিদের প্রবেশ তোরণের নিচে সমাহিত করা হয়েছে। বাংলার সর্ববৃহৎ এই মুগল মসজিদটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। এক ‘আইল’ বিশিষ্ট ও পাঁচ ‘বে’-তে বিভক্ত এই মসজিদটি বর্গাকার একটি উঁচু ভিত্তির উপর নির্মিত, যার প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য ৫৪ মিটার। মসজিদটির পরিকল্পনা যদিও ঐতিহ্যবাহী মুগলরীতির, কিন্তু এর বিশাল অবয়ব এবং বহির্দেওয়ালের অলংকরণের রীতি আতিয়া মসজিদের মতোই সুলতানি আমলে গৌড়ে নির্মিত জাহানিয়া মসজিদের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং ঢাকার সুদৃশ্য মুগল ইমারতসমূহের তুলনায় তা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। এর বহু খাঁজবিশিষ্ট খিলানসমূহের বৃত্তাকার রূপ ইউরোপীয় প্রভাবের ইঙ্গিত দেয়, আর আওরঙ্গজেবএর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে মুগলশক্তির অবক্ষয়ের সুযোগে দিল্লির সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার প্রতীক। [পারভীন হাসান]

গ্রন্থপঞ্জি alexander cunningham, ‘Report of a Tour in Bihar and Bengal in 1879-80’, The Archaeological Survey of India Report, XV, Calcutta, 1882; ahmad hasan dani, Muslim Architecture in Bengal, Dacca, 1961; Syed Mahmudul Hasan, Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal, (2nd ed), Dacca, 1979; George Michell (ed), The Islamic Heritage of Bengal, Unesco, Paris,1984; Perween Hasan, ‘Art and Architecture’, in Sirajul Islam (ed), History of Bangladesh 1704-1971, 2nd ed, Dhaka, 1997.