স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞান

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞান বাংলাদেশে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা খাত সাধারণত দুটি উপশাখায় বিভক্ত জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা শিক্ষা। সুস্বাস্থ্য মানুষের অন্যতম প্রধান চাহিদা এবং স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ লাভ সবার মৌলিক অধিকার। সাম্প্রতিককালে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে বাংলাদেশ উলেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেও ‘সবার জন্য স্বাস্থ্য’ এ লক্ষ্যে এখনও পৌঁছানো সম্ভব হয় নি। তবে মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্যসচেতনার কারণে স্বাস্থ্যসংশিষ্ট শাখাগুলিতে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও ঔষধসংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হলো।

- ইতিহাস

- স্বাস্থ্যসেবা

- রোগ-ব্যাধি

- স্বাস্থ্যনীত

- স্বাস্থ্য জনশক্তি

- চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা

- পুষ্টি শিক্ষা ও গবেষণা

- ফার্মেসি শিক্ষা ও গবেষণা

- ফার্মেসি অডিন্যান্স, ১৯৭৬

- স্বাস্থ্য অর্থনীতি

- স্বাস্থ্যসেবায় বেসরকারি সংস্থা

ইতিহাস প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যার শুরু আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে। আদিম মানুষ রোগবালাই ও অন্যান্য দুর্যোগকে স্রষ্টার অভিশাপ, শরীরে ভূতপ্রেতের অশুভ আছর বা দুষ্টগ্রহের কুপ্রভাবের ফল মনে করত। পরবর্তী কালের মানুষ চিকিৎসাবিদ্যার অনেক উন্নতি ঘটায় এবং বিভিন্ন দ্রব্যাদি রোগের নিরাময়ে ব্যবহার করে।

বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদ অর্থাৎ প্রাণবিজ্ঞান নামে অভিহিত। আত্রেয় (প্রায় ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে), চরক, সুশ্রুত ও ভগবত ছিলেন আয়ুর্বেদের বিশ্রুত বিশেষজ্ঞ। প্রথম ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও শিক্ষকরূপে পরিগণিত আত্রেয় বর্তমান পাকিস্তানের তক্ষশীলার বাসিন্দা ছিলেন। বর্তমানকালেও আয়ুর্বেদের অন্যতম জনপ্রিয় নাম চরক ছিলেন বৌদ্ধরাজা কণিষ্কের রাজচিকিৎসক (২০০ খ্রিস্টাব্দ)। চরকের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম চরক-সংহিতা। বারাণসীর বাসিন্দা সুশ্রুত ভারতীয় শল্যচিকিৎসার আকরগ্রন্থ সুশ্রুত-সংহিতা লিখেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকগণ ভগ্ন বা স্থানচ্যুত অস্থিসন্ধির চিকিৎসা, শরীরের অর্বুদ (টিউমার), হার্নিয়া ও চোখের ছানি অপসারণে দক্ষ ছিলেন। ভারতে মুসলমান বিজয়ের পর থেকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ক্রমে অবনতি ঘটতে থাকে। পাঠান ও মুগল রাজাদের আনুকূল্যে বিকশিত ইউনানি তিবিব চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদের স্থান দখল করতে থাকে। এভাবে আঠারো শতকে ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনাকাল পর্যন্ত ইউনানি তিবিব চিকিৎসার প্রসার অব্যাহত থাকে। দিলি, আগ্রা, আলীগড়, লক্ষ্ণৌ, হায়দ্রাবাদ এসব নগরকে কেন্দ্র করে ইউনানি চিকিৎসা বিকশিত হয়েছিল। ১৮১০ ও ১৮৩৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জার্মান চিকিৎসক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ভারতে গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং এখনও এই চিকিৎসার জনপ্রিয়তা অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ডে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রচলন হয় ব্রিটিশ আমলে। প্রাথমিক অবস্থায় হাতে গোনা কয়েকজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এলোপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। এদেশের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশরা দক্ষ ইংরেজ চিকিৎসক নিয়োগের এবং স্বাস্থ্যখাতে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন অনুভব করে। ১৮৫৯ সালে বহু বেসামরিক লোক ও সেনা সদস্যের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি রয়েল তদন্ত কমিশন ভারতে পাঠানো হয়। কমিশন প্রতিটি প্রেসিডেন্সিতে একটি করে জনস্বাস্থ্য কমিশন গঠনের সুপারিশ করে। ১৮৬৪ সালে বোম্বে, মাদ্রাজ ও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রত্যেকটির জন্য প্রতিটি ৫ সদস্যের ৩টি স্যানিটারি কমিশন গঠিত হয়। সিভিল সার্জনরা পদাধিকারবলে জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পান। ১৮৬৯ সালে মেডিক্যাল অফিসার পদের নাম বদলে স্যানিটারি কমিশনার রাখা হয়। সরকার ওই বছরই কেন্দ্রে ও অন্যান্য রাজ্যে কয়েকজন স্যানিটারি কমিশনার নিযুক্ত করে। ১৮৭৩ সালে আইনের মাধ্যমে জন্মমৃত্যু নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৮৮০ সালে গুটিবসন্তের টিকা নেওয়ার জন্য আইন এবং ১৮৮১ সালে প্রথমবারের মতো ভারতীয় শিল্পকারখানা আইন চালু হয়। ১৮৯৬ সালে হাজার হাজার লোক পেগ রোগে মারা যায় এবং সরকার একটি পেগ কমিশন গঠন করে। ১৮৯৭ সালে সংক্রামক ব্যাধি আইন ঘোষিত হয় এবং ১৯০৪ সালে পেগ কমিশন তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে। কমিশন জনস্বাস্থ্য সংস্থাগুলি পুনর্গঠনের সুপারিশ করে। অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলার স্যানিটারি কমিশনার জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ পায় এবং সংস্থার অফিস সার্জন জেনারেলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। স্যানিটারি কমিশনার সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজ শুরু করে।

বিশ শতকে গৃহীত প্রধান স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমগুলি নিম্নরূপ:

| ১৯০১ | - | ঢাকায় আয়ুর্বেদিক ঔষধের কারখানা শক্তি ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা। |

| ১৯১২ | - | পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিভাগ গঠন। |

| ১৯১৪ | - | ঢাকায় সাধনা ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা। |

| ১৯১৯ | - | মন্টেগু-চেমসফোর্ডের প্রশাসনিক সংস্কার আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিসংখ্যানের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারগুলির ওপর ন্যস্ত। |

| ১৯৩০ | - | সাইমন কমিশন কর্তৃক একটি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বোর্ড গঠন করে বিভিন্ন প্রদেশের স্বাস্থ্যসেবার বিকাশ ও সমন্বয় বিধানের সুপারিশ। |

| ১৯৩০ | - | বাংলার রাজধানী কলকাতায় রকফেলার ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে All India Institute of Hygiene and Public Health প্রতিষ্ঠা। |

| ১৯৩৮ | - | কুমুদিনী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। |

| ১৯৪৩ | - | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে ভারত সরকার স্যার জোসেফ ভোর-এর নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য সেবার জরিপ ও বিকাশের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির এই রিপোর্টে ১৯৪৫ সালে ভারতে ‘সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা’ এই পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহূত হয়। তবে কমিশন ‘সমন্বিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা’ বলতে একটি পূর্ণাঙ্গ রোগনিবারক, আরোগ্যকর ও উন্নয়নমূলক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রতিটি বাসিন্দার নিকট পৌঁছানোকে বুঝিয়েছিল। |

| ১৯৪৬ | - | ঢাকায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা। পূর্বাঞ্চলীয় এই প্রদেশটিতে ভারত থেকে অধিক সংখ্যায় উদ্বাস্ত্ত আগমনের ফলে এবং যথাযথ স্বাস্থ্যসচেতনতা, স্বাস্থ্যবিধান ও জনস্বাস্থ্য সুবিধাদির অভাব, যেমন প্রতিষেধক স্বাস্থ্যসেবা না থাকায় নানা ধরনের মহামারী দেখা দিয়েছিল। প্রাদেশিক সরকার অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য ছাড়াই সমস্যাগুলি যথাসাধ্য মোকাবিলা করেছিল। |

| ১৯৫০ | - | পাকিস্তান আইন পরিষদে বাধ্যতামূলক নিয়োগ আইন পাস করায় ডাক্তারদের জন্য সরকারি স্বাস্থ্যখাতে চাকুরি বাধ্যতামূলক হয়। |

| ১৯৫৩ | - | শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। |

| ১৯৬২ | - | কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস প্রতিষ্ঠা, যক্ষ্মা হাসপাতালকে বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (IDCH) হিসেবে উন্নীত করা হয়। |

| ১৯৬৭ | - | Institute of Post Graduate Medicine and Research (IPGMR) প্রতিষ্ঠা। |

| ১৯৭৪ | - | নিপসম (NIPSOM) প্রতিষ্ঠা। |

| - | আইসিডিডিআরবি (ICDDRB), ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা। | |

| ১৯৮০ | - | বারডেম (BIRDEM) প্রতিষ্ঠা। |

| ১৯৮১ | - | পঙ্গু হাসপাতাল এবং শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। |

| ১৯৯০ | - | বেসরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান। |

| ১৯৯৯ | - | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। |

| ২০০৯ | - | প্রতিটি ওয়ার্ড কম্যুনিটি ক্লিনিক চালুর সিদ্ধান্ত। |

শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল কমপেক্সের ভিতরেই ১৯৮০-এর দশকে National Institute of cardio-vascular Diseases (NICVD) এবং National Institute for Opthalmology প্রতিষ্ঠান দুটির কার্যক্রম শুরু হয়। নিপসম (National Institute of Preventive and Social Medicine/NIPSOM) গঠিত হয় ১৯৮০ সালে এবং কলেরা হাসপাতাল আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্র আইসিডিডিআর,বি (International Centre for Diarrhoeal Diseases Research, Bangladesh/ICDDR,B) নামে পরিবর্তিত হয়। একই সময় গড়ে ওঠে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বারডেম (BIRDEM) হাসপাতাল। [মাসুদুর রহমান প্রিন্স]

স্বাস্থ্যসেবা (Healthcare) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে কিছু উলেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা সত্ত্বেও গত ৪০ বছরে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা বিতরণে সমতাপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। অর্থের অভাব এবং অনুপযুক্ত চিকিৎসা সেবা সরবরাহের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা সংকুচিত হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৯০-১৯৯৫) স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে বলা হয়েছে ‘স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যেকোন ব্যক্তির মৌলিক অধিকার’। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) বলা হয়েছে ‘চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সরকারের একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা’। দেশের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যখাতে, বিশেষত ব্যবস্থাপনা কাঠামো, সেবাপ্রদান ব্যবস্থা এবং সরকারি ও বেসরকারি সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। সারা বিশ্বে স্বাস্থ্য পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশেও সময়ের ব্যবধানে স্বাস্থ্য পরিস্থিতির চিত্র বদলে যাচ্ছে। এসব পরিবর্তনের প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ ও দেশে বিরাজমান রোগব্যাধির প্রকৃতি পরিবর্তন। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের পুনরাবির্ভাব, ডেঙ্গু, গোদ, যক্ষমা ইত্যাদি নতুন ও পুনরাবির্ভূত রোগের অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত। এছাড়া যৌনরোগ, এইডস জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক সংক্রামক রোগব্যাধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হূদরোগ, বৃক্কের ব্যাধি, মানসিক অসুস্থতা, ক্যানসার এবং ধূমপান ও মদ্যপানের সঙ্গে সংশিষ্ট রোগব্যাধিও বাড়ছে। বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের বর্ধিত মাত্রা জনস্বাস্থ্যের জন্য এক সম্ভাব্য বিপদ হিসেবে দেখা দিয়েছে। সম্ভবত বাংলাদেশে কিছু রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাবে এবং পুরনো রোগব্যাধি ও নতুন উদ্ভূত সংক্রামক রোগব্যাধি পাশাপাশি বিরাজ করবে। অপুষ্টি, যক্ষমা, প্রজনন স্বাস্থ্যের সমস্যা, উদরাময়, শ্বাসনালীর সমস্যা ইত্যাদির প্রভাব জনগণের ওপর অব্যাহত থাকবে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের পর্যালোচনা করে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, স্বাধীনতা-উত্তর ২৫ বছরে জনগণের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উলেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। গুটিবসন্ত, কলেরা ও ম্যালেরিয়া নির্মূল হয়েছে বা এগুলি অন্তত এখন আর প্রধান প্রাণহরণকারী রোগ নয়। ১৯৭০ সালে গড় আয়ু ছিল ৪৫, তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে হয় ৬০.৮। ১৯৭৫ সালে মোট জন্মহার ছিল ৬.৩, ১৯৯৫ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয় ৩.৪। ১৯৯০-তে মৃত্যুহার ছিল ১২.০, ১৯৯৫ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয় ৯.০ এবং তা আরও হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৯৫ সালে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতায় টিকাদান সম্পন্ন হয় ৬৬ শতাংশ। ১৯৯৫-তে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়ে হয় প্রতি হাজারে ৭৮। অনুরূপভাবে পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশু মৃত্যুর হার ১৯৭০ দশকে ছিল প্রতি হাজারে ২১০-এর অধিক, ১৯৯৫-তে তা নেমে আসে প্রতি হাজারে ১৩৩ জনে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলি হচ্ছে প্রাথমিক সেবাপ্রাপ্তি সম্প্রসারণ এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে সেবার মান উন্নয়ন। সরকার কর্তৃক প্রণীত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক নীতিমালা (১৯৯৮ থেকে বাস্তবায়নাধীন) প্রণয়ন সাম্প্রতিককালের এক বিরাট অর্জন। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত বিষয়ক নীতিমালা প্রণীত হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণভিত্তিক একটি প্রক্রিয়ায়। সরকার তা অনুমোদনের পর স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ১৯৯৮-২০০০-এর মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে আরেকটি উলেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে প্রথমবারের মতো দেশে একটি জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন ও সরকার কর্তৃক তার অনুমোদন। নতুন জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি অনুসারে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত বিষয়ক নীতিমালা কাটছাট করা হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত বিষয়ক নীতিমালা ও জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের কাজ প্রায় একই সময়ে শুরু হয়েছিল বলে।

স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক জরিপের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গ্রামাঞ্চলে ৪১ শতাংশ মানুষ অসুস্থতার কারণে জনপ্রতি বছরে ১০ কর্মদিবস হারায়। মাথাপ্রতি বাৎসরিক চিকিৎসা খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি শহরাঞ্চলে ৯০০ টাকা, গ্রামাঞ্চলে ৬০০ টাকা। উভয় অঞ্চলে এই খরচের পরিমাণ আঞ্চলিক মাসিক দারিদ্র্য সীমারেখার সমান বা তার চেয়ে বেশি।

জন্মহার কমেছে, শিশুদের টিকাদান প্রায় ৭০ শতাংশে পৌঁছেছে। ১৯৮১ থেকে ১৯৯২-এর মধ্যে চিকিৎসক জনসংখ্যার অনুপাত অর্ধেক হ্রাস পেয়ে হয় ১ : ৫২৪২ এবং ২০০০-এর শেষ নাগাদ তা দাঁড়ায় ১ : ৪৭১৯। নার্স ও জনসংখ্যার অনুপাত ১ : ৮২২৬। ২০০০ সালে নিবন্ধনকৃত চিকিৎসকের সংখ্যা ২৭,৫৪৬, নিবন্ধনকৃত নার্সের সংখ্যা ১৫,৮০৪। ২০০০ সালে হাসপাতাল শয্যার সংখ্যা ৪০,৭৯৩, তন্মধ্যে ২৯,৪০২টি সরকারি হাসপাতালের। বেসরকারি হাসপাতাল ১৩টি, সরকারি হাসপাতালের সংখ্যাও ১৩।

‘স্বাস্থ্যবান বাংলাদেশের সন্ধানে: একুশ শতকের প্রত্যাশা’ শিরোনামে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অপুষ্টি ও শিশুমৃত্যুর দিক থেকে বাংলাদেশের স্থান তালিকার শীর্ষে। এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং প্রধানত অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা। বাংলাদেশে ৭০ শতাংশ মা ও শিশু অপুষ্টির শিকার। প্রতিদিন ৬০০ শিশুর মৃত্যু ঘটে অপুষ্টির কারণে এবং প্রতি বছর ২৮,০০০ মায়ের মৃত্যু ঘটে গর্ভধারণসংক্রান্ত রোগব্যাধি ও জটিলতায়। বছরে ৩৩ লাখ ৩০ হাজার শিশুর জন্ম হয়, এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের (১১ লাখ ১০ হাজার) জন্মকালীন দৈহিক ওজন হয় স্বাভাবিকের চেয়ে কম। পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুদের দুই-তৃতীয়াংশ অপুষ্টিতে ভোগে। ছয় থেকে ৭ মাস বয়সী শিশুদের স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে না। সন্তান জন্মদানের সময় প্রতি ১০০০ প্রসূতির মধ্যে ৫ জন মারা যায়। প্রতি ৯ জনের মধ্যে ১ জন শিশু পাঁচ বছর বয়সের আগে মারা যায়। দরিদ্রতমদের মধ্যে এই হার প্রতি ৬ জনে ১ জন। শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে নিউমোনিয়া, উদরাময়, অপুষ্টি, হাম এবং জন্মের সময় ধনুষ্টংকার। দেশে পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুর সংখ্যা ২ কোটি। তন্মধ্যে ৩ লাখ ৮০ হাজার প্রতিবছর মারা যায়। এর মধ্যে নিউমোনিয়ায় ১ লাখ ২০ হাজার, উদরাময়ে ৯৫ হাজার, ধনুষ্টংকারে ১৯ হাজার ও হামে ১৫ হাজার।

সারণি বিভিন্ন ক্লিনিক ও হাসপাতালে আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিভাগ রোগীর সংখ্যা।

| হাসপাতাল/ক্লিনিকের ধরণ | সংখ্যা | বেডের সংখ্যা | আভ্যন্তরীণ রোগীর সংখ্যা | বহির্বিভাগ রোগীর সংখ্যা |

| স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল | ৬ | ১৬১৪ | ১৫৫৯৩১ | ৩৪৪১৮৪ |

| সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল | ১৪ | ৮৫১০ | ৬৬৬৪১৫ | ৩৩২৭০১৬ |

| জেলা হাসপাতাল | ৬০ | ৭৮০০ | ৮৩৭৪১৬ | ৬৪৫৮৬৪৫ |

| শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, ঢাকা | ১ | ৩৭৫ | ৮৬১১ | ৩৩১৪৮৬ |

| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ৪১৩ | ১৫৫২৯ | ১৩৪৫৮৬০ | ২৩৬৪২৫১২ |

| বক্ষব্যাধি ক্লিনিক ও হাসপাতাল | ৫৫ | ৫৪৬ | ২৮০০ | ১৫১১৮৪ |

| কুষ্ঠ হাসপাতাল | ৩ | ১৩০ | ৪১৪ | ১৩৬৭৬ |

| সংক্রমিত রোগ | ৫ | ১৮০ | ৩৮৪৬ | ৩৬৫৯২ |

| মানসিক হাসপাতাল, পাবনা | ১ | ৫০০ | ১০১৬৪ | ২০০৩৫ |

| ক্যান্সার হাসপাতাল, ঢাকা | ১ | ১০০ | ১০৭২ | ৯৫৪০ |

| IMHR, ঢাকা | ১ | ১৫০ | ১০৯৪ | ১৪০৭৩ |

| হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতাল | ১ | ১০০ | ১০৪২৯ | ৩৩৪৫১ |

| টঙ্গি শ্রমিক হাসপাতাল | ১ | ৫০ | ৫৩৭৬ | ১০৫৩৯০ |

| শ্রীমঙ্গল শ্রমিক হাসপাতাল | ১ | ৫০ | - | - |

| সৈয়দপুর হাসপাতাল | ১ | ৫০ | ৭৪৭২ | ৩২৩৫৪ |

| ICMH | ১ | ১০০ | - | - |

উৎস বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সংকলন, ২০০৯।

সন্তোষজনক অবকাঠামো সত্ত্বেও স্বাস্থ্যসেবা সিংহভাগ জনগোষ্ঠীর নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের সাম্প্রতিক গবেষণা অনুসারে, স্বাস্থ্যখাতে মোট ব্যয়ের মাত্র ৩৪ শতাংশ সরকারি, ৬৪ শতাংশ পরিবারগুলি নিজেরাই বহন করে এবং মাত্র দুই শতাংশের উৎস বেসরকারি সংস্থাগুলি। ১৯৯৭-৯৮ সালে স্বাস্থ্যখাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৪৮০ কোটি টাকা বা জিডিপি’র ১.৩ শতাংশ বা মাথাপিছু বার্ষিক ১১৭ টাকা।

জেলা হাসপাতালগুলির ধারণক্ষমতা অপেক্ষা রোগীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় সেগুলিতে সাধারণত অতিরিক্ত ভিড় লেগে থাকে। কিন্তু নিম্নতর পর্যায়ের চিকিৎসা সুবিধাগুলি অব্যবহূত থেকে যায় মূলত জনসাধারণের আস্থার অভাবে। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত বিষয়ক নীতিমালার ভিত্তিতে প্রণীত এবং ১৯৯৮ থেকে বাস্তবায়নাধীন নতুন স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত বিষয়ক পঞ্চবার্ষিক কর্মসূচির আওতায় সমগ্র জনগোষ্ঠীকে চারটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে একটি অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ (ESP) বা কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়গুলি হলো কমিউনিটি আউট-রিচ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র বা গ্রামীণ চিকিৎসা কেন্দ্র, প্রথম রেফারেল ব্যবস্থা হিসেবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স এবং দ্বিতীয় রেফারেল ব্যবস্থা হিসেবে জেলা হাসপাতাল। স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে সরকারি-বেসরকারি খাতের সহযোগিতা স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত বিষয়ক নীতিমালার একটি অংশ, যার লক্ষ্য বেসরকারি খাতকে কাজে লাগিয়ে বিশেষত নারী ও শিশুসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা। শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, সংক্রামক ব্যাধি এবং নিরাময় সেবাকে অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলি বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার দিক। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত মানুষ যাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগ অল্প, তাদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটা সেবাপ্রদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা এগুলির লক্ষ্য।

দরিদ্র মানুষ, বিশেষত নারী ও শিশুদের কাছে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর কাজে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক কর্মসূচিগুলিতে বেসরকারি খাতের অনেক সাফল্য রয়েছে। ব্র্যাক-এর কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক কর্মসূচি তেমন সাফল্যের অধিকারী একটি সংস্থা, যারা কমিউনিটির স্বাস্থ্যকর্মীদের এবং জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণমূলক তৎপরতাকে কাজে লাগিয়ে সেবাপ্রদান করছে। কয়েক দশক ধরে ব্র্যাক ঘরে ঘরে গিয়ে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংশিষ্ট করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থায়ী সেবাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছে। ব্র্যাকের স্বাস্থ্যসেবার কয়েকটি সাফল্যজনক ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, যক্ষ্মা কর্মসূচি, পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রসবপূর্ব ও প্রসব-পরবর্তীকালীন সেবা ও পরিচর্যা।

গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি ডাক্তারদের এবং তাদের উপকেন্দ্রগুলি প্যারামেডিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। কেন্দ্রগুলি মূলত গুরুতর অসুস্থ রোগীদের প্রতি এবং তাদের পরবর্তী ধাপের চিকিৎসার জন্য অন্যত্র রেফার করার বিষয়ে মনোযোগ দেয়। ঢাকা শহরে ও তার আশেপাশে এদের তিনটি অলাভজনক হাসপাতাল রয়েছে। অর্থের বিনিময়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের একটি ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়েছে, যার এক-তৃতীয়াংশ খরচ কেন্দ্রগুলি নিজেরাই বহন করে। মোট ব্যয়ের ৬৬ শতাংশ অর্থ স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত হয়। মাথাপিছু বার্ষিক আবর্তক ব্যয় মাত্র ০.৩৭ মার্কিন ডলার।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র চারটি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনা করে। এসব উপকেন্দ্রের নিয়মিত কর্মকর্তারা প্যারামেডিকস, তবে একজন ডাক্তার সপ্তাহে দুদিন সেখানে রোগীদের সাক্ষাত দেন। এসব উপকেন্দ্র গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র হাসপাতালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। উপকেন্দ্রগুলি প্রয়োজনমতো রোগীদের এই হাসপাতালে পাঠায়। উপকেন্দ্রগুলির প্যারামেডিকরা নিয়মিতভাবে রোগীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা দিয়ে থাকে।

ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল কিছু গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্লিনিক এবং সেখান থেকে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য পাঠানো রোগীদের জন্য রাজধানীতে অবস্থিত ৫০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল পরিচালনা করে। ক্লিনিক কর্মসূচিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামীণ ক্লিনিকগুলিতে প্রত্যেক সদস্য মাসে ১০ টাকা প্রদান করে এবং তার বিনিময়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা মাঝে মাঝে তাদের বাড়িতে গিয়ে রোগী দেখে এবং তারা ক্লিনিকে একজন ডাক্তারের পরামর্শ পায়।

আইসিডিডিআর,বি-এর গবেষণা ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। মতলবে অবস্থিত মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প (MCH-FP) বাংলাদেশে কমিউনিটি পর্যায়ে অত্যাবশকীয় সেবা প্যাকেজের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজের সবচেয়ে দীর্ঘ ও বিশদ অভিজ্ঞতা। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ ও প্রজনননালীর সংক্রমণের চিকিৎসাসহ প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা কর্মসূচি গঠনে আইসিডিডিআর,বি-এর অভিজ্ঞতা গত দুই দশকের উলেখযোগ্য অর্জন।

স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন পর্যায়ে মেডিক্যাল ও শল্যচিকিৎসার চাহিদায় সম্পদ বরাদ্দের বিষয়টি অবহেলিত রয়ে গেছে। মেডিক্যাল কলেজগুলির সঙ্গে সংযুক্ত সব হাসপাতাল শয্যা প্রতি বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা (প্রায় ৫০০ মার্কিন ডলার) বরাদ্দ পায়, বাস্তবতার সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলি শয্যা প্রতি বার্ষিক ১৮ হাজার টাকা ও থানা পর্যায়ের হাসপাতালগুলি শয্যা প্রতি বার্ষিক ১০ হাজার ৫ শত টাকা বরাদ্দ পায়। শহর এলাকায় প্রতিটি হাসপাতাল ৭০ হাজার টাকা পায়। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলি পায় বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল সামগ্রী ভান্ডার চিকিৎসা সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রধান সামগ্রী ক্রয় বাবদ মোট তহবিলের ২০ শতাংশ থোক বরাদ্দ পায়। বিগত কয়েক বছরে দেশে মানসম্পন্ন চিকিৎসা সেবা প্রদানে সক্ষম কিছু আধুনিক হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। সেগুলির মধ্যে উলেখযোগ্য ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, সিকদার মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, সেন্ট্রাল হসপিটাল, জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটাল, বাজিতপুর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, ঢাকা কমিউনিটি হসপিটাল ইত্যাদি। ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত ‘বিশ্বের শিশুদের অবস্থা ২০০১’ শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিশুমৃত্যুর হারের ক্ষেত্রে ১৮১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ নিচের দিক থেকে ৫৩তম স্থানে রয়েছে। [মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম]

রোগ-ব্যাধি (disease and Disorder)

অ্যালার্জি ব্যাধি (allergic Disorder) দেহের অতিসংবেদনশীল অবস্থা, সচরাচর এতে শ্বাসকষ্ট, ত্বকে ফুস্কুরি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বাংলাদেশে প্রধান অ্যালার্জি উৎপাদক উপাদানসমূহের (অ্যালার্জেন, অ্যান্টিজেন) মধ্যে রয়েছে ঘরের ধুলাবালি, ফুলের রেণু, নানা খাদ্যবস্ত্ত ও বিভিন্ন উৎস থেকে সৃষ্ট ধোঁয়া।

জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ মানুষ সাময়িকভাবে অস্থায়ী, তীব্র, অথবা দীর্ঘস্থায়ী অ্যালার্জিতে ভোগে। বংশগতি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে ধারণা। ধুলা বা ফুলের রেণু-সৃষ্ট গলা ও নাকের রোগ (hay fever), অস্থানিক হাঁপানি (atopic asthma), সংস্পর্শক ত্বকপ্রদাহ (contact dermatitis) ইত্যাদি ধরনের অ্যালার্জি-বৈকল্য বেশ কিছু লোকের মধ্যে দেখা যায়। বাংলাদেশে ফুলের রেণু, মাইট, ছত্রাক, ঝুরঝুরে মাটি, ঝাড় দেওয়া ঘরের ধুলাবালি কর্তৃক বহুদৃষ্ট অ্যালার্জি হলো হাঁচি, নাক থেকে পানি নিঃসরণ এবং হে ফিভারে চোখ লাল হওয়া ও চোখ থেকে পানি পড়া। খাবারের মধ্যে দুধ, ডিম, চিংড়ি, ইলিশ মাছ, গরুর মাংস ইত্যাদি অনেক সময় অ্যালার্জিজাতীয় প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। খাদ্য সংরক্ষণকারী রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং রং কখনও কখনও সমস্যা সৃষ্টি করে। খাদ্যবস্ত্ততে অ্যালার্জি রোগীর বমিভাব, বমি, তলপেট ব্যথা বা উদরাময় দেখা দেয়। এর সঙ্গে ঠোঁট ফুলে যাওয়া এবং মুখে ও গলায় শিহরণ দেখা দিতে পারে। অন্যান্য রোগীতে অতিসংবেদ্যতা, হাঁপানি, নাক দিয়ে পানি নিঃসরণ, আমবাত, একজিমা ও সন্ধি প্রদাহসহ ভিন্ন ধরনের উপসর্গ থাকতে পারে। খাদ্যবস্ত্তর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বহুবিধ কারণের মধ্যে রয়েছে বিষ বা ব্যাকটেরিয়াজনিত বিষক্রিয়া, রাসায়নিক রঞ্জকপদার্থ, মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া ও স্বাভাবিক আন্ত্রিক রোগসমূহ। খাদ্যবস্ত্ততে অ্যালার্জি রোগীদের চিকিৎসার বড় উপায় হলো তাদের খাদ্য তালিকা থেকে অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী খাদ্য বাদ দেওয়া।

অস্থানিক ত্বক প্রদাহ (অস্থানিক একজিমা) ত্বকের চুলকানিযুক্ত একটি বহুদৃষ্ট রোগ। এটি সচরাচর শিশুকালে দেখা দেয় এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়ে বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ পায়। অধিকাংশ রোগীতে অ্যালার্জেন ত্বকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। প্রায়ই হাঁপানি বা হে ফিভারের মতো অন্যান্য রোগের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। শতকরা ০.৫-৫ ভাগ মানুষ মৌমাছির হুল দংশনের পর এক ধরনের শারীরিক প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তবে কীটপতঙ্গের অ্যালার্জিতে মৃত্যুর ঘটনা খুবই কম। অতিসংবেদ্যতা এক ধরনের মারাত্মক রকমের অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া। আমবাত অনেক সময় শ্বসননালিতে প্রতিবন্ধকতা ও রক্তসংবহনতন্ত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এসবের উলেখযোগ্য কারণ হলো কিছু অ্যান্টিবায়োটিক (পেনিসিলিন) ইনজেকশন, মৌমাছির হুল দংশন, খাদ্যবস্ত্ত ইত্যাদি। অবশ্য দেহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট যেকোন বাহ্যিক উপাদান অতিসংবেদ্যতার জন্ম দিতে পারে। সতর্কতার সঙ্গে ত্বক, চোখ, কান, নাক, গলা, বুক ও তলপেট পরীক্ষা করলে অ্যালার্জি-বৈকল্যের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র অ্যালার্জির কারণকে এড়ানোর মাধ্যমে বহুলাংশে এর চিকিৎসা সম্পন্ন করা হয়। অ্যালার্জি চিকিৎসায় সচরাচর বিভিন্ন ব্র্যান্ডের হিস্টাসিন বিরোধী ঔষধই ব্যবহূত হয়। রোগ প্রতিষেধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহূত মাস্ট কোষ (mast cell) সুস্থিতকারী ঔষধ কাজে লাগে। মারাত্মক অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়ায় হরমোনের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়। [এ.আর.এম সাইফুদ্দিন একরাম]

রক্তব্যাধি (Blood disorder) রক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত রোগ বা যেকোন ধরনের অসুস্থতা। রক্তের জটিলতা দুই ধরনের হতে পারে অর্জিত বা সৃষ্ট এবং সহজাত বা জন্মগত। প্রথম জটিলতাটি জীবাণু, জীবনযাপন প্রণালী এবং ব্যক্তির অভ্যাসের কারণে তৈরি হয়। বিভিন্ন পরিবেশে বসবাসকারী ব্যক্তির উপর্যুক্ত শারীরিক কারণেও এই জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারের জটিলতাটি জন্মগ্রহণের সময় জীনজনিত কারণে শিশুর দেহে সৃষ্টি হতে পারে। রক্তের বদলে যাওয়া চিত্রসহ সৃষ্ট রক্তের জটিলতাকে রক্তের সম্পূর্ণ গণনা (complete blood count/CBC) বলা হয়, যা দেহের যেকোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংক্রমণের কারণে তৈরি হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসজনিত সংক্রমণের ফলে অনেক সময় রক্তক্ষরণ ঘটে। আবার অ্যানিমিয়া বা রক্তশূন্যতা (হিমোগোবিনের নিম্নমাত্রা) সাধারণত ভাইরাসজনিত সংক্রমণ এবং অপুষ্টি উভয় কারণেই সৃষ্টি হতে পারে। মানবদেহে রক্তের জটিলতার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো সহজাত জটিলতা বা জন্মগত জটিলতা। সহজাত বা জন্মগত জটিলতার বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে রয়েছে হিমোগোবিনের কার্যকারিতার অস্বাভাবিকতা (হিমোগোবিনোপ্যাথিস), রক্ত জমাটবাঁধার ত্রুটি বা হিমোফিলিয়া, বাড ক্যানসার বা লিউকেমিয়া ইত্যাদি।

অর্জিত রক্তব্যাধির মধ্যে অন্যতম হলো রক্ত শূন্যতা। বাংলাদেশে রক্তশূন্যতা মূলত অপুষ্টিজনিত কারণে অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া শিশুদের একটি বিরাট অংশ বিভিন্ন পরজীবীর কারণে সৃষ্ট রোগে ভুগছে। এর মধ্যে অন্ত্রে কৃমির কারণে রক্তশূন্যতাসহ সৃষ্ট রোগ সচরাচর দেখা যায়। বাংলাদেশের মানুষের দেহে রক্তজটিলতা সংঘটনের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু সংক্রমণ এবং অপুষ্টিজনিত কারণে সংঘটিত রক্তশূন্যতা একটি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। পরীক্ষাকৃত প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ রক্তনমুনা থেকে দেখা গিয়েছে যে, এতে হিমোগোবিনের প্রকৃত মাত্রা থেকে বর্তমান মাত্রা কম (প্রায় ২-৩ শতাংশ)। সম্প্রতি এনজিও খাতের একটি প্রতিষ্ঠান রক্তের জটিলতা নির্ণয় এবং চিকিৎসাকার্যে উৎসাহ প্রকাশ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি থ্যালাসেমিয়া (Thalassemia) রোগ নিয়ে কাজ করছে। দুই প্রকার প্রচ্ছন্ন জীনের মাধ্যমে সৃষ্ট এই রোগে আক্রান্ত অধিকাংশই শিশু। শিশু জন্মের অল্পকাল পরেই এই রোগের উপসর্গ প্রকাশ পায় এবং আক্রান্ত শিশুকে নিয়মিত লোহিত রক্তকণিকা প্রদান করতে হয়। লোহিত রক্তকণিকা প্রদানের এই ব্যবস্থা বর্তমানে বাংলাদেশে সহজলভ্য নয়। [জিয়া উদ্দিন আহমেদ]

হূদরোগ হূৎপিন্ড রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় পাম্প মেশিন হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন উৎস থেকে হূদরোগের উদ্ভব ঘটে। এর মধ্যে কতগুলি জন্মকালীন ত্রুটি। হূৎপিন্ডের সচরাচর গঠনগত অস্বাভাবিকতা ত্রুটিগুলির অন্তর্ভুক্ত। কতকগুলি হূদরোগ সংক্রামক ব্যাধির সঙ্গে যুক্ত, যেমন অস্থিসন্ধি জ্বর, যার কারণ ব্যাকটেরিয়া। শারীরবৃত্তীয় অসুস্থতার মধ্যে রক্তচাপ ও হূৎপিন্ডের পাম্পিং প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা অন্তর্ভুক্ত। কোলেস্টেরল ও চর্বি জমে ধমনি সরু হয়ে যাওয়া বা ধমনিতে অন্য পদার্থ (plaque) জমা খুব বেশি দেখা যায়। ফলে ধমনিতে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়।

সাম্প্রতিককালের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, সাধারণ হূদরোগগুলির সঙ্গে একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্পর্কিত। উন্নয়নশীল দেশসমূহের রোগচিত্র থেকে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগের প্রাথমিক বৃদ্ধির কারণ সংক্রামক রোগ ও অপুষ্টি। ক্রমপরিবর্তিত উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থায় রোগচিত্র বদলে যায়, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধানের উন্নতি ঘটে এবং রোগচিকিৎসা ও রোগনিয়ন্ত্রণ সম্ভব হওয়ায় সংক্রামক রোগের পরিমাণ কমে যায়। অথচ শহুরে জীবনের জটিলতা থেকে উদ্ভূত মানসিক পীড়ন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি কারণে রোগ বাড়ছে। হূদরোগ শেষোক্ত ক্যাটাগরির তথাকথিত পরিবর্তিত রোগসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের মহানগর ও শহরে বর্তমানে নির্দিষ্টভাবে উচ্চ-মধ্যবিত্তদের মধ্যে পরিবর্তনজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

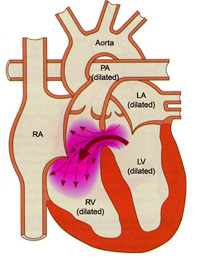

জন্মগত হূদরোগ, উচ্চরক্তচাপগ্রস্ত হূদরোগ, রক্তাভাবগ্রস্ত হূদরোগ (ischaemic heart disease), মিট্রাল স্টেনোসিস (mitral stenosis) এবং বাতজনিত হূদরোগ বাংলাদেশে সচরাচর দেখা যায়। বাংলাদেশের জনসাধারণের বিভিন্ন ধরনের হূৎপিন্ডজনিত অসুস্থতার নির্ভরশীল পরিসংখ্যান নেই। তাৎক্ষণিক জরিপের মাধ্যমে এবং হাসপাতাল সূত্রে সংগৃহীত প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা বা রেকর্ডের পরিপ্রেক্ষিতে জানা যায়, শতকরা ২.৯২ ভাগ মানুষ কোন না কোন ধরনের হূদরোগে ভুগছে। উচ্চরক্তচাপের রোগীর সংখ্যা শতকরা ১.১ ভাগ। জনসাধারণের মধ্যে বাতজনিত, রক্তাভাবগ্রস্ত ও হূদগত লয়হীন (cardiac arrhythmia) হূদরোগীর সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ০.৭৫, ০.৩৩ ও ০.২২ ভাগ। শতকরা ০.১৮ ভাগ মানুষে বংশগত হূদরোগ দেখা গেছে এবং শতকরা ০.২৫ ভাগ মানুষ হূদপেশি আপজাত্য (cardiomyopathy) রোগে ভুগছে। দরিদ্র তরুণ বয়স্কদের মধ্যে বাতজনিত হূদরোগ বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে, ধনী মানুষেরা ভোগে ইসকিমিক হূদরোগে, যদিও গরীবদের মধ্যেও এ রোগ বিরল নয়।

সচরাচর পারিবারিক চিকিৎসক উচ্চরক্তচাপের চিকিৎসা করেন এবং নিয়মিত ঔষধ সেবন করানোর ব্যবস্থা দেন। অপেক্ষাকৃত ছোট শহরে ও গ্রামাঞ্চলে ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসার যোগ্য উচ্চরক্তচাপের প্রাদুর্ভাবের যথার্থ উপাত্ত নেই, কিন্তু গ্রামে উচ্চরক্তচাপের রোগীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে শহর থেকে কম। অবরুদ্ধ ধমনির চিকিৎসায় সচরাচর বাইপাস সার্জারি (by-pass-surgery) করা হয়। এক্ষেত্রে অবরুদ্ধ ধমনি কেটে ফেলে পা থেকে শিরার একাংশ উপড়ে নিয়ে অপসারিত ধমনির জায়গায় জুড়ে দেওয়া হয়। অথবা বেলুন অ্যাঞ্জিওপাস্টি (balloon angioplasty) করা হয়। এক্ষেত্রে ধমনিতে বেলুন ঢুকানো হয় এবং চাপ প্রয়োগ করে বেলুনকে যুগপৎ ফুলিয়ে চুপসিয়ে ধমনির পাক সরানো হয়। সম্প্রতি কয়েকটি হাসপাতালে এই ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

জন্মজাত হূদরোগ (congenital heart disease) জন্ম থেকে হূৎপিন্ডের অস্বাভাবিকতা বা ত্রুটি। আনুমানিক শতকরা ১ ভাগ শিশু এই ত্রুটি নিয়ে জন্মায়। যদি চিকিৎসা করা না হয়, তাহলে এক বছর বয়সকালের মধ্যে হূৎপিন্ডে এই ধরনের ত্রুটিযুক্ত প্রায় অর্ধেক শিশু মারা যায়। জন্মের এক বছরের মধ্যে বা জীবনের যেকোন পর্যায়ে রোগটি ধরা পড়তে পারে। হূৎপিন্ডের ত্রুটি, যেমন প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত অলিন্দ পর্দার ত্রুটি (atrial septal defect/ASD) বিষয়ক কোন লক্ষণ ধরা পড়ে না, আবার কখনও আকস্মিকভাবে প্রথমবারের মতো ধরা পড়তেও পারে।

বেশি দেখা যায় এমন জন্মজাত হূদরোগ হলো অলিন্দ পর্দার ত্রুটি, নিলয় পর্দার ত্রুটি (VSD), পারসিসটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস (PDA), মহাধমনির সঞ্চাপন (coarctation of the aorta), ফুসফুস সংবৃতি, মহাধমনি সংবৃতি, বড় ধমনিসমূহের বিন্যাসে পরিবর্তন (transposition of great arteries) ইত্যাদি। শিশুদেহে কখনও কখনও কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না বা কখনও কখনও শিশুর শ্বসন বন্ধ থাকতে দেখা যায় এবং শিশুদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ স্থগিত থাকে। আঙ্গিক ত্রুটির সঙ্গে রোগের উপসর্গ ভিন্ন রকমের হয়। cyanotic heart disease-এ ত্বক নীল হয়ে যায় (cyanosis) ও রোগীর আঙুল স্ফীত (clubbing) হয়। মারাত্মক এ হূদরোগে মস্তিষ্ক রক্তসংবহণে অসুবিধা, মস্তিষ্কে ফোড়া ও হূদমূর্ছা (syncope) দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশে সার্বিকভাবে নিলয় পর্দার ত্রুটি, অলিন্দ পর্দার ত্রুটি ও পারসিসটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস যথাক্রমে শতকরা ২৫-৩০, ১৫-২০ ও ১০ ভাগ মানুষের মধ্যে দেখা যায়।

উচ্চরক্তচাপজনিত হূদরোগ (hypertensive heart disease) গোটা মানবসভ্যতা গুরুত্বপূর্ণ এই একটিমাত্র রোগে অধিক ভুগছে। হূৎপিন্ড ও রক্তসঞ্চালন সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের মধ্যে উচ্চরক্তচাপজনিত হূদরোগের আধিক্য বেশি এবং এটি মানুষের মৃত্যু ও অসুস্থতার বড় কারণ। উচ্চরক্তচাপ হূদবেষ্ট ধমনি রোগের (coronary artery disease) জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকির বিষয় এবং এটি হূদপেশীয় ইসকিমিয়া (myocardial ischaemia), হূদপেশীয় কলাবিনষ্টি (myocardial infarction) ও হঠাৎ মৃত্যু ঘটায়। দেখা গেছে যে, উচ্চরক্তচাপের রোগীতে সুষম রক্তচাপবিশিষ্ট মানুষের চেয়ে দ্বিগুণ হূদরোগ সৃষ্টির ঝুঁকি থাকে।

উচ্চরক্তচাপ হূদবেষ্ট ধমনিতে সংকীর্ণতা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে, সেসঙ্গে হূৎপিন্ডের কর্মভার বৃদ্ধি করে। ফলে এদের মধ্যে হূদপেশীর কোষ নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে। উচ্চরক্তচাপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকল মৃত্যুর শতকরা ২০-২২ ভাগের জন্য দায়ী এবং এটি myocardial infarction-এর সবচেয়ে বড় কারণ।

বাংলাদেশে উচ্চরক্তচাপজনিত হূদরোগ এক বড় স্বাস্থ্যসমস্যা এবং এটি মৃত্যু ও অসুস্থতার অন্যতম বড় কারণ। বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, মানসিক চাপ বা যন্ত্রণাক্লিষ্ট শিক্ষিত কর্মজীবী মানুষের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। অবশ্য, এদেশের অনেক উচ্চরক্তচাপের রোগীর রোগ শনাক্ত হয় না এবং তাদের চিকিৎসাও হয় না।

ইসকিমিক হূদরোগ (ischaemic heart disease) এটি করোনারি ধমনি রোগ (CAD) বা করোনারি হূদরোগ (CHD) হিসেবে পরিচিত। অনুবর্তী পরিবর্তিত হূদক্রিয়াসহ হূৎপিন্ডে অক্সিজেন সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিলে এই রোগ হয়। রোগের লক্ষণ সব ক্ষেত্রে তেমন প্রকাশ পায় না, এটি হতে পারে উপসর্গহীন অথবা স্থায়ী অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস (angina pectoris), অস্থায়ী অ্যাঞ্জাইনা, তীব্র হূদপেশীয় কলাবিনষ্টি, হূৎপিন্ড নিষ্ক্রিয়করণ, হূদগত লয়হীনতা সৃজন এবং এটি অকস্মাৎ মৃত্যুও ঘটাতে পারে। এ হূদরোগ নানা কারণে হতে পারে এবং পুরুষে বহুদৃষ্ট। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রোগের অধিক প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং মুত্যুর সংখ্যাও বাড়ে। এটি পৃথিবী জুড়ে মৃত্যুর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

মিট্রাল স্টেনোসিস (mitral stenosis) হূৎপিন্ডের কপাটিকা সরু হয়ে যাওয়ায় অলিন্দ থেকে নিলয়ে রক্তের মুক্ত প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া। কপাটিকা সংক্রান্ত হূদরোগে মিট্রাল স্টেনোসিস একটি বহুদৃষ্ট ব্যাধি। প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি বাতজ্বরের পরিণতি হিসেবে দেখা দেয় এবং কালেভদ্রে জন্মজাত রোগের উৎস থেকে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই রোগে আক্রান্ত রোগীর মিট্রাল কপাটিকার বহির্মুখ, ক্রমবর্ধমান তন্তু উৎপাদন ও মিট্রাল কপাটিকার কাপসমূহ অঙ্গাংশসমূহের একীভবনের ফলে ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে যায়। কপাটিকার আদি স্বাভাবিক বহির্মুখের আয়তন প্রায় ৪-৫ সেমি২ এবং মারাত্মক আয়তন সংকুচিত হয়ে ১ সেমি২ বা এরও কমে দাঁড়ায়। বহির্মুখ সংকুচিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে রক্তপ্রবাহ সীমিত হয়ে পড়ে। বাম অলিন্দে চাপ বাড়ার ফলে ফুসফুস-শিরায় রক্তচাপ ও ফুসফুস-শিরাজট বৃদ্ধি পায়। মহিলাদের মধ্যে মিট্রাল স্টেনোসিস বেশি দেখা যায়। কপাটিকার সংকোচন মোটামুটি মারাত্মক না হওয়া পর্যন্ত রোগী প্রায় উপসর্গ মুক্ত থাকে।

পরিশ্রমে শ্বসন-কৃচ্ছতা, শয়নে শ্বাসকষ্ট বা রাতে শ্বাসকষ্টের প্রকোপ ইত্যাদি এই রোগের উপসর্গ। ফুসফুসীয় রক্তাধিক্যের কারণে কাশি দেখা দিতে পারে। যদি ফুসফুস, শিরা ও এর কৈশিক নালিতে রক্তচাপ দ্রুত বাড়ে তাহলে তীব্র ফুসফুস-শোথ সৃষ্টি হতে পারে। রক্তকাশও (hemoptysis) দেখা দিতে পারে। অতি পুরানো রোগের ক্ষেত্রে রোগীর হূৎপিন্ডের ডান দিক নিষ্ক্রিয় হওয়ার লক্ষণ সৃষ্টি হতে পারে। অলিন্দের ক্রমপ্রসারমাণতার কারণে অলিন্দে পেশিকম্পন সৃষ্টি হতে পারে। নাড়ির গতি স্বাভাবিক থাকতে পারে।

বিশেষ করে অলিন্দে পেশিকম্পনযুক্ত দ্বিচূড় কপাটিকা সংবৃতির রোগীতে বাম অলিন্দে রক্ত জমাট বাঁধা এবং সিস্টেমিক তঞ্চাভিবাসন দেখা দেওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে। দ্বিমাত্রিক ও ডপলার ইকোকার্ডিওগ্র্যাফি দ্বারা নির্দিষ্টভাবে দ্বিচূড় কপাটিকা সংবৃতি সম্পর্কে মূল্যায়ন করানো যায়। ইসিজি (ইকোকার্ডিওগ্র্যাফি) ও বুকের এক্স-রে এই রোগ সম্পর্কে পরোক্ষ প্রমাণ তুলে ধরতে পারে। ইকোকার্ডিওগ্র্যাফির প্রচলনের আগে মারাত্মক দ্বিচূড় কপাটিকা সংবৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য রক্তসংবহনতন্ত্রে নালিকায়নের (cardiac catherisation) ব্যবস্থা গৃহীত হতো। দ্বিচূড় কপাটিকা প্রসেক (mitral regurgitation) ও হূদবেষ্ট ধমনি রোগের সহাবস্থান যাচাইয়ে রক্তসংবহনতন্ত্রে নালিকায়নের ভূমিকা এখনও বিদ্যমান।

মূত্রবর্ধক ঔষধ (diuretic), ডাইগোক্সিন (digoxin) ও প্রতিরোধী অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধের সাহায্যে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করা যায়, তবে এ রোগের নিশ্চিত আরোগ্যকর চিকিৎসা হলো মিট্রাল কপাটিকাছেদন (valvotomy) বা বেলুনের সাহায্যে কপাটিকা পুনর্নির্মাণ (balloon valvoplasty) বা কপাটিকা প্রতিস্থাপন (valve replacement)। বাংলাদেশে এটি এক বহুদৃষ্ট রোগ।

মাইয়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (myocardial infarction) হূৎপিন্ডের কোন অংশে রক্ত সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ বা ব্যাহত হওয়ার কারণে সৃষ্ট জটিল অবস্থা। বাংলাদেশে মাইয়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ও রোগটির প্রাদুর্ভাব বিষয়ক কোন সঠিক উপাত্ত নেই। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত প্রতি হাজারে এ ধরনের হূদরোগীর (অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস বা হূদশূল, অস্থায়ী হূদশূল, মাইয়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন এর অন্তর্ভুক্ত) সংখ্যা ছিল ৩ জন। ১৯৮৫ সালের এক গবেষণায় দেখা যায় রক্তাভাবগ্রস্ত রোগীর সংখ্যা হাজারে ১৬ জন। এক সূত্রে শহরাঞ্চলে রক্তাভাবগ্রস্ত হূদরোগীর সংখ্যা হাজারে প্রায় ১০০ জন বলে জানা যায়। বাংলাদেশে মানুষের মৃত্যুর কারণসমূহের মধ্যে মাইয়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন অন্যতম প্রধান।

তীব্র মাইয়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন আক্রান্ত সব রোগীকে হাসপাতালে, সম্ভব হলে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (CCU) ভর্তি করা উচিত। জরুরি ব্যবস্থার মধ্যে বিছানায় বিশ্রাম, প্রাথমিক মূল্যায়ন, শ্বসনে অক্সিজেন গ্রহণ, অন্তঃশিরা Access ও অ্যাসপিরিন বা ব্যথানাশক ঔষধ ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত। গ্রহণযোগ্য অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে নিয়মিতভাবে পূর্বে প্রদত্ত পরামর্শ মেনে চলা, চিকিৎসার জন্য দ্রুত নিয়ে যাওয়া, ঝুঁকির ফ্যাক্টরে পরিবর্তন সাধন ও beta-blocker-এর মতো ঔষধ রোগীকে হাসপাতাল থেকে না ছাড়া পর্যন্ত সেবন করিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

অস্থিবাতগ্রস্ত হূদরোগ (rheumatic heart disease) বারবার অস্থিসন্ধি বাতগ্রস্ত হূদপ্রদাহ দ্বারা সৃষ্ট হূৎপিন্ডের একটি ক্ষতিকর অবস্থা। ক্ষতিটা মূলত ব্যাপকভাবে হূৎপিন্ডের কপাটিকার কাঠামোয় সীমাবদ্ধ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে হূদপেশীরও মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

অস্থিসন্ধি জ্বরে ভোগা দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক রোগীতে শেষাবধি স্থায়ী অস্থিসন্ধি বাতগ্রস্ত কপাটিকা রোগের বিকাশ ঘটে। শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে দ্বিচূড় কপাটিকাই অধিক আক্রান্ত হয়। ত্রিচূড় কপাটিকা (tricuspid valve) ও ফুসফুসীয় কপাটিকা সচরাচর কম আক্রান্ত হয়। পাশ্চাত্যে অস্থিসন্ধি জ্বরের আক্রমণের ১০-২০ বছরের মধ্যে কপাটিকায় ক্ষত দেখা দিতে থাকে, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে আরও অনেক আগে ক্ষত দেখা দেয়।

ক্ষতিগ্রস্ত কপাটিকা সংকুচিত হয়ে স্বাভাবিক আকারের এক-চতুর্থাংশে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত কপাটিকার সংবৃতি সচরাচর জটিল আকার ধারণ করে না। তীব্র অস্থিসন্ধি জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার সময় থেকে কপাটিকার প্রসেক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর উপসর্গ হিসেবে আত্মপ্রকাশে সম্ভবত বিলম্ব ঘটতে পারে। কাজেই দ্বিচূড় কপাটিকা ও মহাধমনির প্রসেকের লক্ষণ শৈশবে বা প্রাপ্তবয়সের সূচনায় থাকতে পারে, কিন্তু জীবনের তিন বা চার দশক বয়সকালের আগে এসবের উপসর্গ প্রকাশ পায় না।

প্রথমদিকে এসকল রোগের উপসর্গ হলো শ্রমজনিত শ্বসন-কৃচ্ছ্রতা, পরবর্তীকালে বিশ্রাম, কাশ, হূদকম্পন ও আঙ্গিক হূদমর্মরেও তা দেখা দেয়। কখনও ক্ষতিগ্রস্ত বাম বা ডান হূৎপিন্ড নিষ্ক্রিয় হতে পারে।

দ্বিমাত্রিক ও ডপলার ইকোকার্ডিওগ্র্যাফি পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে কপাটিকার ক্ষতি শনাক্ত করা যায়। ইকোকার্ডিওগ্র্যাফি এবং বুকের এক্স-রে-তেও তা শনাক্ত করা যেতে পারে। [সৈয়দ আজিজুল হক এবং এ.কে.এম মহিবুল্লাহ]

আরও দেখুন জাতীয় হূদরোগ ইনস্টিটিউট।

বিচ্ছিন্নতা ব্যাধি (dissociative disorder) শনাক্তকরণ ক্ষমতা, স্মৃতি ও বিবেকের পরিবর্তনজনিত বিশেষ ধরনের মানসিক রোগ। এ ধরনের বৈকল্যকে সাধারণত চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যেমন স্মৃতিবিলোপ, বিচ্ছিন্নতা ফিউগ (fugue), শনাক্তকরণে অক্ষমতা এবং ব্যক্তিত্বহীনতা। বড় ধরনের শারীরিক কোন আঘাত অথবা মানসিক আঘাতের ফলে হারানো স্মৃতি সাধারণত স্মৃতিবিলোপ বৈকল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিচ্ছিন্নতা ফিউগ বৈকল্যে একজন ব্যক্তি তার পূর্ব পরিচিতি হারিয়ে নতুন পরিচয়ে নিজেকে প্রকাশ করার প্রবণতা প্রদর্শন করে। এ ক্ষেত্রে সাধারণত পূর্ব জীবনের কথা ভুলে যায়। শনাক্তকরণে অক্ষমতাজনিত ব্যাধিগ্রস্ত কোন ব্যক্তি দুই বা তার বেশি ধরনের স্পষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে এবং প্রতিটিতেই থাকে বিশেষ ধরনের স্মৃতি, আচরণগত বিন্যাস এবং সম্পর্কপরতা। ব্যক্তিত্বহীনতায় একজন মানুষ তার নিজের অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। তার অবচেতন মন নানা ধরনের শারীরিক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতার ভাব প্রকাশ করে। পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে এসব ব্যাধির রোগীদের বৈকল্যের উপসর্গ কিছুটা পৃথক ধরনের। এখানে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এ ধরনের প্রায় ৪০০ রোগীর মধ্যে শতকরা ৬-৯ জন কিছুটা স্নায়ুবিকারগ্রস্ত। স্মৃতিবিলোপ ধরনের বৈকল্য ব্যতীত এখানে অন্য ধরনের বিচ্ছিন্নতা ব্যাধি তুলনামূলকভাবে কম।

বাংলাদেশে অনেকেই এখনও অবগত নয় যে এদেশে মানসিক রোগের চিকিৎসকের অভাব নেই এবং মনস্তাত্বিক পরামর্শও সহজলভ্য। যেসব রোগী বিকারগ্রস্ত অথবা বড় ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে তার জন্যই কেবল তার আত্মীয়-স্বজন চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হয়। সব ধরনের বিচ্ছিন্নতা ব্যাধি নিরাময়ের জন্য চিকিৎসক তাকে আরও সুন্দর জীবনের দিকে আহবান জানান। [পারভীন হক]

জীনতাত্ত্বিক ব্যাধি (genetic disorder) আক্রান্ত ব্যক্তির বংশানুগতি বিষয়ক কার্যপদ্ধতিতে সহজাত বৈকল্যের কারণে যেসব রোগের সৃষ্টি হয়, তাদের বংশানুগতি বিষয়ক বৈকল্য হিসেবে অভিহিত করা হয়। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পদার্থের সংস্পর্শে, যেমন রোগ সৃষ্টিকারী সক্রিয় জীবাণু, ভাইরাস বা পরজীবীদের কারণে অথবা, কোন অজৈব পদার্থ যেমন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বা অন্যান্য বিষাক্ত দ্রব্য বা পুষ্টির অভাবজনিত কারণেও অনেক রকমের রোগ হয়ে থাকে। বংশানুগতি বিষয়ক বৈকল্য কোন একটি জীনের ত্রুটির কারণে হতে পারে, যা একক জীনঘটিত ত্রুটি অথবা কয়েকটি ত্রুটিযুক্ত জীনের প্রতিক্রিয়ার কারণেও হতে পারে, যাকে বলা হয় একাধিক জীনঘটিত বৈকল্য।

বর্ণান্ধতা এ রকমের একটি একক জীনের ত্রুটিঘটিত সাধারণ রোগ। একজন বর্ণান্ধ লোক লাল রং এবং সবুজ রঙের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। যেসকল জীন তাদের দুর্বল বৈশিষ্ট্যসমূহ পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করে যেমন এলবিনিজম অর্থাৎ দেহের গাত্রচর্মে, চুলে এবং চোখের কনিকায় পিঙ্গল রঞ্জক পদার্থ মেলানিনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি ঘটাতে পারে। এটি জন্মের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

জীনগত বৈকল্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে তথ্য খুবই অপ্রতুল। এমনকি সহজে নির্ণয়যোগ্য একক জীনগত ত্রুটির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোন তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না, যদিও ধারণা করা হয় যে, অপেক্ষাকৃত বিপুল জনগোষ্ঠী ভিত্তিক জনপদে একক জীনঘটিত বৈকল্যের ঘটনা অধিক হতে পারে।

হিউম্যান কেরিওটাইপ এনালাইসিস অর্থাৎ জীবকোষের পরোক্ষ নিউক্লিয়াস বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমের যে বিন্যাস হয়, তা গবেষণার কাজটি হাতে নেওয়া হয়েছিল ১৯৮০ সালের দিকে বারডেম-এ। এই প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, যেখানে উদ্ভিদের কেরিওটাইপ গবেষণা নিয়মিতভাবে করা হয়ে থাকে, কিছুটা সাফল্য লাভ করে। ক্রোমোজোমের সংখ্যার পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট জীনবৈকল্য বারডেমে সুনিশ্চিত করা যায়। [জিয়া উদ্দিন আহমেদ]

আয়োডিন ঘাটতিজনিত বৈকল্য দৈনন্দিন খাদ্যে আয়োডিনের দীর্ঘকালীন ঘাটতিজনিত একটি অসুখ বা শারীরিক বৈকল্য। খাদ্যে আয়োডিন ঘাটতি ইদানিং গোটা বিশ্বের একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা, কেননা এটি মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের সকল ক্ষেত্রেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। খাদ্যে আয়োডিন ঘাটতির ফলে গলগন্ড হতে পারে যা থাইরয়েডের বৃদ্ধি এবং থাইরয়েড গ্রন্থির অতিনিঃসরণ হিসেবে প্রকটিত হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে এই ঘাটতিজনিত শারীরিক, যৌন ও মানসিক বিকাশের মন্দাবস্থাকে বামনত্ব বা ক্রেটিনিজম বলে।

এক সমীক্ষায় সারা বিশ্বে ১.৫৭ কোটি লোক আয়োডিন ঘাটতিজনিত রোগে (Iodine Deficiency Disorder/IDD) আক্রান্ত, ৬.৫৫ কোটি গলগন্ড এবং ২ কোটি লোক বিভিন্ন মাত্রার মানসিক রোগে (retardation) ভুগছে। বস্ত্তত পৃথিবীতে মানসিক প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে আয়োডিনের ঘাটতি পূরণই সাধারণ ও সর্বোত্তম ব্যবস্থা।

বাংলাদেশে গলগন্ডের ব্যাপকতা সর্বপ্রথম ধরা পড়ে ১৯৬২-৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে। ১৯৮১-৮২ সালে ঢাকার Institute of Public heath and Nutrition (IPHN) পরিচালিত জাতীয় পর্যায়ে গলগন্ডের প্রাদুর্ভাব গবেষণার প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, সর্বমোট ১০.৫% লোকের মধ্যে গলগন্ড রয়েছে। ২,১৪,৬০৮ জনের মধ্যে পরিচালিত এই জরিপে গলগন্ডের হ্রাসবৃদ্ধি ছিল ২.৬% থেকে ২৯.৩%।

১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরিপে আয়োডিনের ঘাটতিজনিত রোগের মারাত্মক পরিস্থিতি উদ্ঘাটিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সর্বমোট গলগন্ডের হার ৪৭.১% (তন্মধ্যে দৃশ্যমান ৮.৮%, সম্ভাব্য ৩৮.৩%) এবং বামনত্বের হার প্রায় ০.৫%। এই জরিপে আরও দেখা যায়, প্রায় ৬৮.৯% জীব রাসায়নিকভাবে আয়োডিন স্বল্পতায় আক্রান্ত এবং শিশু ও নারীরাই সর্বাধিক ভুক্তভোগী।

হ্যালোজেন গোষ্ঠীর মধ্যে আয়োডিনই সবচেয়ে গুরুভার। শরীরে এটা আয়োডাইড হিসেবে রক্তবাহিত হয়ে গলদেশের থাইরয়েড গ্রন্থিতে পৌঁছে শোষিত হয়ে সেখানে থাইরক্সিন ও ট্রাই-আয়োডোথাইরোনাইন এই দুটি হরমোনে রূপান্তরিত হয়। এই প্রধান হরমোন দুটি শরীরের সাধারণ বিপাকক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে এবং দেহকোষে শক্তি উৎপাদনের হার নিয়ন্ত্রণ করে। শরীরে সাধারণত মাত্র ২-৫০ মিগ্রা আয়োডিন থাকে এবং খাদ্যে দৈনিক প্রয়োজনীয় আয়োডিনের পরিমাণও খুবই সামান্য, প্রায় ০.১৫ মিগ্রা। স্বাভাবিক প্রয়োজনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। খাদ্যে প্রয়োজনীয় আয়োডিন না থাকলে এই ঘাটতি পূরণের জন্য থাইরয়েড গ্রন্থির আকার বৃদ্ধি পেতে পারে এবং তাতে গলাফোলা বা গলগন্ড রোগ দেখা দেয়। পর্বতসঙ্কুল ও অভ্যন্তরীণ অঞ্চল যেখানে মাটিতে আয়োডিনের পরিমাণ কম এবং গাছগাছড়াও সামান্য সেখাকার লোকের গলগন্ড হয়ে থাকে। উন্নত দেশে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব বলে সেখানে এই রোগের প্রকোপ কম। বাংলাদেশে উত্তরাঞ্চলীয় কয়েকটি জেলা, বিশেষত রংপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও দিনাজপুর জেলা গলগন্ডপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

খাবার পানি এবং খাদ্যদ্রব্য থেকেও স্বল্প পরিমাণ আয়োডিন পাওয়া যায়, তবে সামুদ্রিক খাদ্যেই এটি সর্বাধিক। কড, স্যালমন ও হেরিং মাছগুলি এজন্যই আয়োডিনের উপযোগী উৎস, যদিও সামুদ্রিক উৎসের মধ্যে সর্বোত্তম কড-লিভার তেল। দুধ ও অন্যান্য দুগ্ধজাত সামগ্রী পর্যাপ্ত আয়োডিন যোগায়। আয়োডিনসমৃদ্ধ মাটিতে ফলানো শাকসবজিতে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় আয়োডিন থাকে, কিন্তু বেশির ভাগ দানাশস্য এবং শিমজাতীয় ও মূল বা কন্দজাতীয় সবজিতে আয়োডিনের পরিমাণ কম।

কোন কোন সামুদ্রিক শৈবাল সমুদ্রের পানি থেকে দেহে আয়োডাইড ঘনীভূত করার ফলে সম্মিলিত আয়োডিনের উপযোগী ভান্ডার হয়ে ওঠে। পৃথিবীর কোন কোন অংশে কয়েক প্রকার সামুদ্রিক শৈবাল মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য হিসেবে গণ্য এবং ‘লিভার ব্রেড’ নামে পরিচিত রান্না করা সামুদ্রিক আগাছা একটি রুচিকর খাবার।

যেসব অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যে আয়োডিনের পরিমাণ কম সেখানে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারই আয়োডিন গ্রহণের মাত্রাবৃদ্ধির সর্বোত্তম উপায়। ৪০,০০০ ভাগ লবণের সঙ্গে ১ ভাগ পটাশিয়াম আয়োডাইড মিশিয়ে তা তৈরি করা হয়। পটাশিয়াম আয়োডাইড পানিতে দ্রাব্য এবং রক্তে দ্রুত শোষিত হয় আর অতিরিক্ত থাকলেও তা ক্ষতিকর নয়। খাদ্য থেকে আয়োডিন যোগানোর জন্য আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ খুবই সহজ ও নিরাপদ। বাংলাদেশ সরকার বাজারে আয়োডিনযুক্ত লবণের বিপণন বাধ্যতামূলক করেছে। [এস.এম হুমায়ুন কবির]

স্নায়ুতন্ত্রের বৈকল্য (Neurological disorder) স্নায়ুতন্ত্রে সৃষ্ট ব্যাধি। এ ধরনের ব্যাধিকে অনেক সময় দুই গ্রুপে ভাগ করা হয়। আঘাত বা সংক্রমণের কারণে স্নায়ুতন্ত্রের সংগঠনে ক্ষতিজনিত বৈকল্য এবং আপাতদৃষ্টিতে কোন সাংগঠনিক ক্ষতি পরিলক্ষিত না হলেও স্নায়ুতন্ত্র নিয়ন্ত্রক গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক উপাদানসমূহে ভারসাম্যের অভাবজনিত বৈকল্য। বড় ধরনের স্নায়ুরোগের মধ্যে রয়েছে পক্ষাঘাত (paralysis), মস্তিষ্কাবরক ঝিলি প্রদাহ (meningitis), মস্তিষ্ক প্রদাহ (encephalitis), সুষুম্না কান্ড প্রদাহ (myelitis, inflammation of spinal cord), স্নায়ু প্রদাহ (neuritis), মস্তিষ্ক বিকম্পন ও মূর্ছাপ্রাপ্তি (concussion and fainting)। রক্ত সংবহনতন্ত্রের বৈকল্য (vascular disorder) যেমন পক্ষাঘাত (stroke) বা পোলিও ভাইরাস সংক্রমণ অথবা মোটর কর্টেক্স ধ্বংসজনিত পরিস্থিতি (cerebral palsy) দেহের সাংগঠনিক ক্ষতির জন্য দায়ী। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ থেকে মস্তিষ্কাবরক ঝিলি প্রদাহের সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্ক প্রদাহের জন্য প্রধানত দায়ী ভাইরাস সংক্রমণ। মস্তিষ্কের বিকম্পন ও মূর্ছার জন্য মুখ্যত আঘাতই দায়ী।

বাংলাদেশের হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলি থেকে প্রায়ই বিভিন্ন শ্রেণীর স্নায়ুরোগজনিত রোগের রিপোর্ট পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বিগত ১৯৯০-এর দশকে স্থাপিত সকল সরকারি ও অধিকাংশ বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে স্নায়ুরোগ বিভাগ খোলা হয়েছে মাত্র কয়েকটি কলেজে। তেরোটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজের মাত্র ৭টিতে স্নায়ুরোগ বিভাগ আছে। বেসরকারি সেক্টরের হাসপাতালগুলির মধ্যে বারডেম ও হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে স্নায়ুরোগ বিভাগ রয়েছে। অনুমান করা হয় যে, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২৫ জন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, যাদের বেশির ভাগের অবস্থান ঢাকায়। স্নায়ুরোগ চিকিৎসায় মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কান্ড এবং প্রান্তিক স্নায়ুতন্ত্রের শল্যচিকিৎসার আবশ্যক হয়। স্নায়ুশল্যচিকিৎসা ব্যবস্থার চিত্র আরও অসন্তোষজনক। বর্তমানে বাংলাদেশে বিশ জনের মতো স্নায়ুশল্যচিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন, কিন্তু তাঁদের বেশির ভাগ রয়েছেন ঢাকায় এবং এক-তৃতীয়াংশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের স্নায়ুরোগ বিভাগে নিয়োজিত। সরকারি অন্যান্য হাসপাতালগুলির মধ্যে স্যার সলিমুলাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও কম্বাইনড মিলিটারি হাসপাতালে স্নায়ুশল্যচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

অপুষ্টিজনিত ব্যাধি (deficiency disease) শরীরের বিপাককার্যের জন্য অপরিহার্য বস্ত্তর অভাবের দরুন সৃষ্ট এক ধরনের ব্যাধি। খাদ্যের বিভিন্ন পুষ্টিকর উপাদানের অপ্রতুল আহার এবং আত্তীকরণ ও শোষণে বিঘ্ন ঘটলে অপুষ্টিজনিত রোগ দেখা দিতে পারে। অন্যান্য সব প্রাণীর মতো মানবদেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ খাদ্যের মাধ্যমে কিছু নির্দিষ্ট অপরিহার্য বস্ত্তর যথাযথ প্রাপ্তির ওপর নির্ভরশীল। প্রোটিন হলো অ্যামিনো এসিডের উৎস যেগুলি জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ধরনের প্রোটিন তৈরি করে। রোগমুক্ত শরীরের জন্য ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ অপরিহার্য, যেগুলি ব্যতীত দেহের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বহু প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এগুলি গৃহীত বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য থেকে পাওয়া যায়। উলিখিত এই তিন প্রকার উপাদানের যেকোন একটির অভাব ঘটলেই দেহে রোগের উৎপত্তি ঘটে এবং এই রোগগুলিকে একত্রে অপুষ্টিজনিত রোগ বলা হয়। দুটি কারণে মানবদেহে এ ধরনের অভাব ঘটতে পারে ১. খাদ্যের মাধ্যমে দেহে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট উপাদানটি না পৌঁছানো এবং ২. প্রায়শ কিছু বংশানুসৃত কারণে বিপাকীয় জটিলতার জন্য শরীরে নির্দিষ্ট উপাদানটি শোষিত অথবা ব্যবহূত না হওয়া। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অপুষ্টিজনিত রোগের ছবি সাধারণত অভিন্ন। ভিটামিন, খনিজ ও অ্যামিনো এসিডের অভাবঘটিত রোগসমূহ এগুলির অন্তর্ভুক্ত। এগুলির মধ্যে ভিটামিনের অভাব দেহে খুব সহজেই শনাক্ত করা যায়। সুস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য ১৩টি ভিটামিনের মধ্যে ‘এ’, ‘বি’, ‘সি’, ‘ডি’ ভিটামিনের অভাবজনিত রোগকে ক্লিনিক্যাল রোগ বলা হয়। দেহে ‘এ’ ভিটামিনের অভাবে রাতকানা, ‘বি’ ভিটামিনের অভাবে বেরিবেরি ও পেলাগ্রা, ‘সি’ ভিটামিনের অভাবে স্কার্ভি এবং ‘ডি’ ভিটামিনের অভাবে রিকেট রোগ হয়। খনিজ পদার্থ ও অ্যামিনো এসিডের অভাবের ঘটনা সহজদৃষ্ট। অয়োডিনের অভাবে গলগন্ড এবং লোহার ঘাটতিতে দেহে বিভিন্ন প্রকার রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। দস্তা ও তামার অভাব বিভিন্ন বিপাকীয় জটিলতা ঘটায় এবং তাতে প্রধানত ত্বকের ক্ষত ও চুলের বিকৃতি ঘটে।

ভিটামিন ‘এ’-র অভাবজনিত শিশুদের রাতকানা রোগ বাংলাদেশে অত্যধিক। খাদ্যের সঙ্গে অপ্রতুল ভিটামিন গ্রহণ, ব্যাপক দারিদ্র্য এবং অংশত অজ্ঞতার কারণে পুষ্টিহীন খাদ্যাভ্যাসের দরুন গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ শিশুর মধ্যে ‘এ’ ভিটামিনের অভাবজনিত ঝুঁকি থেকে যায়। সম্প্রতি এক জরিপ থেকে দেখা যায় যে, ১-২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ‘এ’ ভিটামিনের অভাবজনিত রাতকানা রোগের হার প্রায় ২%। বাংলাদেশে প্রতিদিন কমপক্ষে ৮৮টি শিশু শুধু ‘এ’ ভিটামিনের অভাবে অন্ধ হয়ে যায়। নবজাতকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মায়েরা শুধু স্তন্যদুগ্ধের মাধ্যমে প্রায় ৭০% শিশুর ভিটামিন ‘এ’ চাহিদা পূরণ করতে পারেন। এছাড়া শাকসবজি ও ফলমূল ‘এ’ ভিটামিনসমৃদ্ধ। সারা বছর ধরে কিছু শাকসবজি ও ফলমূল চাষাবাদের জন্য আবহাওয়া অত্যন্ত অনুকূল বিধায় অল্প খরচ ও চেষ্টায় আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের বসতবাড়িতে পরিবারের জন্য সবুজ শাকসবজি উৎপাদন করা যায়। কিন্তু পরিবারের আকার বড় হওয়ায় সবজি উৎপাদনের জন্য গৃহলগ্ন জমি কমে গেছে। অবস্থার উন্নতিকল্পে সরকার গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং অল্প জমিতে অধিক শাকসবজি উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে এবং তাতে কিছু সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির একটি অংশ হিসেবে পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুদের অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানোর পরিকল্পনাটি অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে। অবশ্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্জিত ফলাফল সন্তোষজনক নয় এবং তা ১৬-৮৫%। তদুপরি আশা করা যায় যে, এই পরিকল্পনা ও ভিটামিনযুক্ত খাদ্যগ্রহণের ব্যাপারে সৃষ্ট সচেতনতা কালক্রমে শিশুদের মধ্যে ‘এ’ ভিটামিন ঘাটতি হ্রাস করতে পারবে। এছাড়া অন্যান্য ভিটামিনজনিত অভাব দারিদ্র্য ও অপুষ্টির কারণে বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে সহজদৃষ্ট, তবে এ সম্পর্কে কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই।

শরীরে খনিজ পদার্থের অভাব হলে অনেক সময় রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। দস্তার অভাবে শিশুদের মারাত্মক ডায়রিয়ার সঙ্গে ত্বকে সাদা সাদা দাগ ওঠে। ১৯৯০-এর দশকে আইসিডিডিআর,বি কর্তৃক পরিচালিত কয়েকটি সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে দস্তার অভাব খুবই ব্যাপক। মানব দেহের শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎসেচকের কার্যকারিতার জন্য দস্তা অত্যাবশ্যক। এটি আমাদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে অদৃশ্য খনিজঘাটতির অন্যতম দৃষ্টান্ত হতে পারে। দেশে অন্যান্য খনিজ পদার্থের ঘাটতিজনিত রোগও ব্যাপক হতে পারে, কিন্তু এগুলি এখনও অচিহ্নিতই রয়ে গেছে, সরকারের জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমের নজরে আসে নি, আর তা এজন্য যে বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় মাত্র ৩ ডলার। এমতাবস্থায় শুধু অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসমস্যাগুলির দিকেই নজর দেওয়া সম্ভব। বাংলাদেশে বংশানুসৃত ত্রুটির কারণে যেসব অপুষ্টিজনিত রোগ দেখা দেয় সেগুলি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য পাওয়া যায় না।

বহুমূত্র ও এন্ডোক্রিন রোগ গ্রন্থিরস (হরমোন) ও বিপাকীয় জটিলতার কারণে সৃষ্ট রোগসমূহের একটি প্রচলিত নাম। অন্তঃস্রাবী রোগের মধ্যে সাধারণত অত্যধিক তৃষ্ণা ও অতিরিক্ত প্রস্রাবের উপসর্গসহ ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র বহুদৃষ্ট এবং গোটা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। বহুমূত্র রোগটি মধুমেহ (diabetes mellitus) নামেও পরিচিত। অগ্ন্যাশয়ের নির্দিষ্ট কিছু কিছু কোষ থেকে উৎপন্ন ইনসুলিন হরমোনের অভাবের দরুন ডায়াবেটিস মেলিটাস দেখা দেয়। ইনসুলিন যৌগ একটি ক্ষুদে পলিপেপটাইড যা রক্ত থেকে অধিকাংশ দেহকোষে গুকোজের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। কোষমধ্যস্থ শক্তি উৎপাদনের জন্য জারণধর্মী বিক্রিয়ায় গুকোজ ভেঙে যায়। ইনসুলিনের অনুপস্থিতিতে কোষের মধ্যে গুকোজের প্রবেশ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে গুকোজের মাত্রা অত্যুচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। গুকোজ কোষে প্রবেশ করতে না পারলে এবং বিপাকক্রিয়া সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে শক্তি উৎপাদন হ্রাস পায় ফলে দেহে বহুসংখ্যক রোগের মারাত্মক জটিলতার ভিত্তিপ্রস্ত্তত হতে থাকে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অনেকগুলি অন্তঃস্রাবী রোগই মূলত উপেক্ষিত, কারণ এগুলির প্রকোপ ধীরে ধীরে দেখা দেয় এবং সেজন্য চিকিৎসা সুবিধাও অগ্রাধিকার পায় না। অবশ্য এটা ইচ্ছাকৃত নয়, আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্যই ঘটেছে। এক্ষেত্রে প্রথম অগ্রগণ্য ভূমিকার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন মোহাম্মদ ইব্রাহিম। তিনি ১৯৫৬ সালে বায়োমেডিক্যাল গবেষণা প্রতিষ্ঠান বারডেম সংস্থাটির গোড়াপত্তন করেন। ঢাকার বাসিন্দা এবং দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে অসংখ্য বহুমূত্র রোগী এখানে চিকিৎসা লাভ করেন বলে প্রতিষ্ঠানটি ডায়াবেটিক হাসপাতাল নামেই সমধিক পরিচিত।

বহুমূত্র রোগের দুটি প্রধান ধরন ইনসুলিননির্ভর বহুমূত্র বা ধরন-১ এবং ইনসুলিননির্ভর নয় এমন বহুমূত্র বা ধরন-২। ধরন-১ রোগীদের বহুমূত্র নিয়ন্ত্রণ কঠিন, কেননা এজন্য রোগীর প্রতিদিন ইনসুলিন ইনজেকশন গ্রহণ আবশ্যক। রক্তে গুকোজের মাত্রা সঠিক রাখার জন্য তাদের প্রায়শ দিনে ২-৩ বার ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হয়। দ্বিতীয় ধরনের বহুমূত্রে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ এবং অতিরিক্ত ক্যালরি নিঃশেষ করার জন্য নিয়মিত ব্যায়ামের যৌথবিধি পালনীয়। প্রথম ধরনের তুলনায় দ্বিতীয় ধরনের বহুমূত্র রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। সাধারণত বহুমূত্র রোগ বংশগত, তবে দ্বিতীয় ধরনের তুলনায় প্রথমটির বংশগত সম্ভাব্যতা অধিক, যদিও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভূমিকাও এই রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পরিপাকতন্ত্র ব্যাধি (diseases of digestive system) খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে পরিপাকতন্ত্রে অনুপ্রবিষ্ট রোগ। এছাড়া পরিপাকতন্ত্রে বিপাকীয় কারণ ও পীড়ন সৃষ্ট অসংক্রামক রোগও দেখা যায়। দুর্বল স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধান পদ্ধতি এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকট সম্বলিত উন্নয়নশীল দেশসমূহে পরিপাকতন্ত্রের ক্ষতিকর বড় ধরনের রোগের মধ্যে উদরাময় একটি বহুল পরিচিত রোগ। বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস উৎপাদিত রোগবস্ত্ত এবং আন্ত্রিক পরজীবী কর্তৃক উদরাময়ের সৃষ্টি হয়। এদেশে সারা বছরব্যাপী অধিকাংশ মানুষের মধ্যে নানা প্রকৃতির মারাত্মক উদরাময়, কলেরা ও ব্যাসিলাস-সৃষ্ট (bacillus) আমাশয় বা রক্ত আমাশয় বহুদৃষ্ট এবং কখনও কখনও মহামারী হিসেবে এসবের প্রাদুর্ভাব ঘটে। কতকগুলি রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাসিলাস, যেমন E. coli কিছুটা কম মারাত্মক উদরাময়ের সৃষ্টি করলেও এতে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। Salmonella typhi কর্তৃক সংক্রমিত টাইফয়েড জ্বরও পরিপাকতন্ত্রের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এই ব্যাকটেরিয়া খাবারের ভিতর দিয়ে প্রথমে পরিপাকতন্ত্রে এবং পরে রক্তসংবহনতন্ত্রে ঢোকে। অ্যামিবা-সৃষ্ট আমাশয় এবং আন্ত্রিক কৃমি ও পরজীবী প্রাণী কর্তৃক সংক্রমণও দেখা যায়, বিশেষভাবে গ্রামীণ এলাকার শিশুদের মধ্যে এসবের সংক্রমণ ঘটে অধিক। বাংলাদেশের মানুষের শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ উদরাময়ে, শতকরা ১০ ভাগ আন্ত্রিক কৃমিতে ও শতকরা ৬ ভাগ পেপটিক আলসারে (peptic ulcer) ভোগে। পরিপাকতন্ত্রের ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম (irritable bowel syndrome) একটি বহুদৃষ্ট রোগ। এতে বুকজ্বালা, পেটব্যথা ও তলপেটে খিঁচুনি দেখা দিলেও পাকস্থলীতে প্রায়শ ক্ষত সৃষ্টি হয় না। গবেষণায় নতুন আবিষ্কৃত পাকস্থলীর ব্যাকটেরিয়ার (Helicobacter pylori) অধিক বিদ্যমানতার বিষয়টি জানা যাচ্ছে। পাকস্থলী প্রদাহ (gastritis) ও পেপটিক আলসার বা পচন ক্ষতে ভোগা রোগীদের পাকস্থলীর ক্ষত ও ক্যান্সারের সঙ্গেও এর যোগ রয়েছে। বাংলাদেশের জনসাধারণ যদিও অধিক মাত্রায় পাকস্থলী প্রদাহজনিত রোগভোগের অভিযোগ করে এবং এ ধরনের পাকস্থলীর বিশৃঙ্খলার দরুন অগ্ন্যাশয়ে প্রদাহেরও (pancreatitis) সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের বড় বড় হাসপাতালগুলি থেকে আন্ত্রিক উপস্থলিময়তা (diverticulosis), অন্ত্রের প্রাচীরের কোন অংশ দুর্বল হলে সে স্থানে চাপের দরুন ঠেলে বেরিয়ে এসে থলেতে পরিণত হওয়া, ক্ষতকারক মলান্ত্র প্রদাহ (ulcerative colities), মলান্ত্র ও মলাশয় অঞ্চলে ক্ষত এবং (colorectal cancer) মলান্ত্র ও মলাশয়ের ক্যান্সারের মতো পরিপাকতন্ত্রের মারাত্মক ব্যাধিগুলির প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এসবের বিস্তৃতির পরিমাণ কতখানি তা জানা যায় না। এতদঞ্চলের বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের শাকসবজিবহুল খাদ্যাভ্যাসের কারণে পাশ্চাত্যের দেশগুলির মানুষের তুলনায় এখানকার মানুষের এসব রোগের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃতভাবে কম বলে ধারণা করা হয়। [জিয়া উদ্দিন আহমেদ]

চক্ষুব্যাধি ব্যাপকভাবে চোখের রোগসমুহকে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়, যেমন ১. জন্মগত রোগ- একটি শিশু বংশগত জেনেটিক জটিলতাসহ জন্মগ্রহণ করতে পারে অথবা গর্ভাবস্থায় শিশুটি নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রোগে আক্রান্ত হতে পারে, ২. সৃষ্ট রোগ- আঘাত, অপুষ্টি, পরজীবী, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ব্যাসিলাস এবং ফাংগাস দ্বারা সংক্রমণের ফলে একজন ব্যক্তি চোখের সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে। পেশাকার্যে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় আকস্মিক বিপদ এবং বার্ধক্যের কারণে (বার্ধক্যজনিত অবক্ষয়) চোখের কিছু কিছু ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে অন্ধত্বের প্রধান কারণ হলো ছানি এবং শিশুদের ক্ষেত্রে কর্নিয়ার অস্বাভাবিকতা। আঘাত বা ক্ষতের (trauma) কারণে সৃষ্ট অন্ধত্বের সংখ্যা শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় ২৭ শতাংশ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রায় ১০ শতাংশ। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে গুকোমার কারণে সৃষ্ট অন্ধত্বের মাত্রা প্রায় ১৬ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে চোখের অসুস্থতার সামগ্রিক প্রচলন হার প্রায় ৫ শতাংশ। অধিকাংশ চোখের অসুস্থতা স্বল্প আয়ের মানুষের মধ্যে বেশি দেখা যায়। [এম.আই চৌধুরী]

ছোঁয়াচে রোগ (Infectious disease) ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, অন্যান্য পরজীবী বা রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর মতো সংক্রামক উপাদানঘটিত যেকোন ব্যাধি। এসব রোগ ছোঁয়াচে এবং বাতাস, দূষিত খাদ্য ও পানি গ্রহণ, মানুষের সংস্পর্শ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে লোকসমাজে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধান মেনে চলার অভ্যাস, নির্মল পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি অনুসরণের ফলে সংক্রামক জীবাণু ততটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে না। কিছু সংক্রামক ব্যাধি উপাসনালয়, বিদ্যালয়, জনসমাবেশ, বাজার এলাকা ইত্যাদি অতিরিক্ত জনবহুল পরিবেশে দ্রুত ছড়াতে পারে। আবার কিছু সংক্রামক ব্যাধি, যেমন এইডস ও যৌনরোগ কেবল দৈহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই ছড়ায়।

বাংলাদেশের সংক্রামক ব্যাধির ছবি গ্রীষ্মমন্ডলীয় অনেকগুলি উন্নয়নশীল দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে অভিন্ন। পানিবাহিত সংক্রামক রোগের মধ্যে উদরাময়, কলেরা, ব্যাসিলারি আমাশয়, টাইফয়েড ও কয়েক ধরনের জন্ডিস গুরুত্বপূর্ণ। বায়ুবাহিত রোগের মধ্যে রয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া ও যক্ষ্মা। নিবিড় দৈহিক সম্পর্কের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া রোগের মধ্যে রয়েছে গনোরিয়া, সিফিলিস ও ভাইরাসবাহিত ভয়ঙ্কর রোগ এইডস।

উন্নয়নশীল দেশে রোগপরিস্থিতির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। অত্যধিক দারিদ্রে্যর সঙ্গে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, ঘনবসতি, অপরিশোধিত পানীয় জল এক কথায় জীবাণুকীর্ণ পরিবেশ সংক্রামক রোগের ব্যাপক প্রকোপ ঘটায়। বাংলাদেশের ৫টি প্রধান সংক্রামক রোগের হার হলো উদরাময় ১৫%, আন্ত্রিক কৃমি ১০% এবং চর্মরোগ, রক্তশূন্যতা ও সংক্রামক শ্বাসরোগের প্রত্যেকটি ৮%।

আরও দেখুন আমাশয়; উদরাময় রোগ; এইডস; কলেরা; জন্ডিস; যক্ষ্মা।

দূষণজনিত রোগ (pollution-related disease) মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর পদার্থসহ বায়ু, পানি ও মাটির দূষণজনিত ব্যাধিসমূহ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব দূষণের জন্য মানুষের কর্মকান্ডই দায়ী। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিপুল এবং এখানে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থাও যথার্থ নয়। এদেশে বহুদিন থেকে পানির উপরিস্তর ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মতো জীবাণু দ্বারা দূষিত হয়ে আসছে। এর ফলে সেসঙ্গে পানিবাহিত ব্যাধি যেমন কলেরা, সান্নিবাতিক, জ্বর ও উদরাময় ইত্যাদি রোগও সৃষ্টি হয়ে চলেছে। অতীতে উলিখিত রোগসমূহ থেকে আরোগ্যের উপায় জানা ছিল না। কলেরা মহামারীতে আক্ষরিক অর্থে গোটা গ্রামের মানুষ উজাড় হয়ে যেত। বর্তমানে কলেরা ও অন্যান্য উদরাময় সংক্রান্ত জ্ঞান পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি। বাংলাদেশে ১৯৬০ সালে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পানির মান উন্নত হলেও এবং স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও, এখনও বাংলাদেশে খাওয়ার পানি দূষণের কারণে প্রতি বছর প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ মানুষ উদরাময়ে আক্রান্ত হয়। অস্বাস্থ্যকর উপায়ে মলত্যাগের অভ্যাসের দরুন মাটি জীবাণু ও আন্ত্রিক পরজীবী দ্বারা দূষিত হয়। এটিও বহু ধরনের উদরাময় রোগের জন্য দায়ী। রাসায়নিক দূষক যেমন কীটনাশকের অবশেষ ও রাসায়নিক অজৈব সার দ্বারা মাটি দূষণের পরিমাণ খুব বেশি বলে ধারণা করা হয়। বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান কর্তৃক দূষিত মাটি খাদ্য-শৃঙ্খলে সম্পৃক্ত হয়ে প্রায়ই মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এবং এ ধরনের রোগ যে অবশ্যই স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ তা শনাক্ত হতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন পড়ে।

১৯৯০ সালের গোড়া থেকে সম্প্রতিকালের বছরগুলিতে বিভিন্ন ধরনের স্বয়ংক্রিয় যানবাহন দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় এবং বাংলাদেশ মুক্ত বাণিজ্য অর্থনীতিতে প্রবেশ করায় বর্তমানে রাজধানী শহর ঢাকায় বায়ুদূষণজনিত ব্যাধি বড় রকমের সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ঢাকা শহরে সব মিলিয়ে ২,০০,০০০ মোটরচালিত যানবাহন চলাচল করে। যানবাহনের বড় অংশ হলো পুরানো তিন চাকার দুই স্ট্রোকবিশিষ্ট ইঞ্জিনচালিত স্বয়ংক্রিয় রিকশা, পুরানো ও অতি দুর্বলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা বাস ও বিপুল সংখ্যক ট্রাক। শহরের বাতাসে ভারি ধাতু সিসার পরিমাণ অনুমোদনযোগ্য পরিমাণ থেকে ৫০-১০০ গুণ বেশি। প্রধান সড়কের পাশের দোকানদাররাও এই দূষণের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়, কারণ এরা দিনে ১২ ঘণ্টা, সপ্তাহে ৬ দিন দোকান খোলা রাখে এবং সারা বছর ধরে এই দূষণের মধ্যে কাটায়। স্বয়ংক্রিয় যানবাহন থেকে বিপুল পরিমাণে নির্গত ধোঁয়া ও তীব্র শব্দজটের শিকার হয়ে সাধারণ মানুষ হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিসের মতো শ্বাসকষ্ট ও বিভিন্ন ধরনের শ্রবণজনিত কষ্টে ভোগে। একইভাবে স্বয়ংক্রিয় রিকশার চালকদের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ শ্রবণ বৈকল্য সমস্যায় ভোগে।

অত্যধিক স্বয়ংক্রিয় যানবাহন চলাচলের সড়কের কাছাকাছি বসবাসরত ও শব্দজটের শিকার কিছু মানুষের ওপর পরিচালিত জরিপে (১৯৯৮-৯৯) শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের রক্তে সিসার স্তর আশঙ্কাজনক হারে বেশি ধরা পড়েছে। সিসাযুক্ত ও অপর্যাপ্তভাবে পরিশোধিত গ্যাসোলিন ব্যবহারই এর জন্য প্রধানত দায়ী এবং এসব বাতাসে উঁচু স্তরের সালফারও রয়েছে। বাতাসে উচ্চহারে বিরাজমান সিসা ও গন্ধকের কারণে নানা উপসর্গসহ বহুবিধ রোগের সৃষ্টি হয়। [জিয়া উদ্দিন আহমেদ]

শ্বাসরোগ অতি আর্দ্র গ্রীষ্মমন্ডলীয় এলাকার দেশ হওয়ার কারণে বাংলাদেশের অনেক লোক সহজেই বিভিন্ন ধরনের শ্বাসরোগে আক্রান্ত হয়। বায়ুদূষণ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবন-যাপন এবং অপুষ্টি অনেক ক্ষেত্রে এসব রোগকে আরও জটিল করে তোলে।

শ্বাসরোগের সাধারণ উপসর্গের মধ্যে কাশি, শ্বাসকষ্ট, পুঁজযুক্ত কফ, বুকে ব্যথা, ঘনঘন হাঁচি, রক্তকাশ এবং অক্সিজেন স্বল্পতা উলেখযোগ্য। বাংলাদেশে সচরাচর দৃষ্ট শ্বাসরোগগুলির মধ্যে রয়েছে সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, নাকের ও শ্বাসনালীর প্রদাহ এবং হাঁপানি। [এম রফিকুল ইসলাম]

যৌনরোগ (sexually Transmitted Diseases/STDs) আক্রান্ত সঙ্গীর সঙ্গে যৌনসঙ্গমের মাধ্যমে প্রাপ্ত রোগ। সংক্ষেপে যৌনরোগও বলা হয়। সাধারণত মানুষের যৌনাঙ্গ, মুখ ও গলার উষ্ণ ও স্যাঁতস্যাঁতে ঝিলিবাসী ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া, মাইকোপাজমা ও পরজীবীরাই এসব রোগের কারণ। যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে সংক্রমিত রোগের মধ্যে উলেখযোগ্য হলো সিফিলিস, গনোরিয়া, উপদংশবৎ ক্ষত (chancroid), গ্রানুলোমা ইংগুইনালি, লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনেরাম, খোসপাঁচড়া, যৌনাঙ্গের দাহকুড়ি, অ্যানোরেক্টাল হার্পিস ও ওয়ার্ট (অাঁচিল), উকুন, যৌন-হাঁজা, মোলাসকাম কনটাজিওসাম, অনির্দিষ্ট মূত্রনালীপ্রদাহ ক্ল্যামাইডা সংক্রমণ, সাইটোমেগালো ভাইরাস ও এইডস।

বাংলাদেশে যৌনরোগ সংক্রমণের প্রকৃত চিত্র এবং আক্রান্ত ব্যক্তির সঠিক সংখ্যা নিরূপণ সম্ভব হয় না। বাংলাদেশ ডার্মাটোলজিক্যাল সোসাইটির হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বহির্বিভাগে আগত রোগীদের ৩০ ভাগেরও বেশি চর্মরোগ ও যৌনরোগে আক্রান্ত এবং এদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। প্রাথমিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, রিপোর্টকৃত রোগীদের মধ্যে গনোকক্কাসহীন মূত্রনালীপ্রদাহে ৩১%, গনোরিয়ায় ২৫%, সিফিলিসে ২০%, উপদংশবৎ ক্ষতে ১২%, হার্পিস জেনিটালিসে ৩% ও অন্যান্য যৌনরোগ ১০% আক্রান্ত। এদের ৫০% ছাত্র, যাদের বয়সসীমা ২১-৩০ বছর। যৌনকর্মীরা শতকরা ৮০% সংক্রমণের উৎস। যৌনরোগ চিকিৎসার সুবিধা ঢাকা ও দেশের অন্যান্য কয়েকটি বড় শহরের কিছু হাসপাতালেই সীমাবদ্ধ।

এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ও নাজুক অবস্থায় আছে, কারণ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এইচআইভি পজিটিভ রোগীর সংখ্যা যথেষ্ট এবং দুদেশের প্রচুর লোক ব্যবসা, চিকিৎসা ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নিয়মিত যাতায়াত করছে। বাংলাদেশে প্রথম এইচআইভি পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয় ১৯৮৯ সালে। ১৯৯৮ সালের জুন পর্যন্ত এইচআইভি পজিটিভ রোগী পাওয়া গেছে ১০২ জন এবং এইডস আক্রান্ত ১০ জন।

বহু সমীক্ষায় দেখা গেছে যে যৌনকর্মীদের মধ্যে যৌনরোগ অত্যধিক। ১৯৯০-এর দশকের প্রথমদিকে পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুযায়ী এদের ২৮-৬৭.৫% সিফিলিস, ১৪.৩-২৭% গনোরিয়া, ১৮% হেপাটাইটিস-বি রোগী।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় কোন যৌনকর্মীর এইচআইভি পজিটিভ ধরা পড়ে নি। ঢাকা শহরের স্থায়ী ও ভাসমান যৌনকর্মীদের তুলনামূলক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এদের মধ্যে সিফিলিসের হার যথাক্রমে ৩৯% এবং ৫৬%। উভয় ক্ষেত্রেই কোন এইচআইভি পজিটিভ রোগী পাওয়া যায় নি।

পেশাদার রক্তবিক্রেতাদের মধ্যে এক গবেষণায় দেখা গেছে যে এদের ১৯.৪% সিফিলিস আক্রান্ত। সিফিলিস ও হেপাটাইটিস-বি আক্রান্তরা নিজেদের রোগ সম্পর্কে জেনেও রক্ত বিক্রয় করে। কয়েদিদের ৮% সিফিলিস রোগী। [মোঃ শহীদউলাহ]

রোগবাহক সংক্রামিত রোগ (vector-borne disease) প্রাণী দ্বারা বাহিত রোগ। এই বাহকদের বেশির ভাগই কীটপতঙ্গ, টিক ও মাইটজাতীয় প্রাণী, তবে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ রোগের বাহক হলো শামুক। প্রাণিবাহিত রোগের সিংহভাগই উষ্ণমন্ডলীয় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিস্তৃত। বাংলাদেশের নথিভুক্ত প্রাণিবাহিত রোগের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া (গোদ), কালাজ্বর, ডেঙ্গুজ্বর ও ভাইরাসঘটিত কয়েক রকমের মস্তিষ্কপ্রদাহ (encephalitis)।

ম্যালেরিয়া এদেশে একটি সর্বকালীন জনস্বাস্থ্য সমস্যা। এই রোগ এখনও দেশের উত্তর এবং পূর্বাংশে ভারত ও মায়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন স্থানগুলির একটি আঞ্চলিক রোগ। ঐসব অঞ্চল এবং বদ্বীপীয় পাবনভূমির কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকা থেকে প্রায়ই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়া যায়। ১৯৮৮ সাল থেকে ম্যালেরিয়া পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। ১৯৮৮ সালের ৩৩,৮২৪টি সংক্রমণের ঘটনা ১৯৯৮ সালে ৬০,০২৩টিতে পৌঁছায় এবং তন্মধ্যে ৭০ শতাংশই falciparum সংক্রমণ আর মোট সংক্রমণের প্রায় ৯০% ঘটে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলিতে। দেখা গেছে, যে সব লোক ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত নয় এমন স্থান থেকে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে ম্যালেরিয়ায় তাদেরই মৃত্যুহার অধিক। এমনকি ঢাকা শহর থেকেও প্রায়ই এই রোগের খবর পাওয়া যায়।

ফাইলেরিয়া এ রোগ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক লক্ষণীয় অঙ্গবিকৃতি ঘটিয়ে থাকে। এটিকে গোদ রোগও বলে, যাতে শরীরের বিভিন্ন অংশ বিশালাকারে ফুলে ওঠে। প্রাদুর্ভূত এলাকায় জনগোষ্ঠীর ৩০ ভাগ গোদে আক্রান্ত হতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গোদের প্রাদুর্ভাব বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান। উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে যেমন ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর ও নীলফামারীতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি এবং এজন্য দায়ী বাহক কিউলেক্স মশা এবং পরজীবী এক নিমাটোড। বস্ত্তত, বাংলাদেশে ফাইলেরিয়ার বাহকগুলি নিয়ন্ত্রণের কোন কার্যক্রম নেই। কোন কোন পৌরসভার মশা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কল্যাণে ফাইলেরিয়ার বাহক হিসেবে পরিচিত Culex quinquefasciatus মশাও ধ্বংস হয়ে থাকে।

কালাজ্বর প্রটোজোয়া Leishmania donovani ঘটিত উষ্ণমন্ডলীয় ও উপ-উষ্ণমন্ডলীয় গ্রামাঞ্চলের একটি সাধারণ সংক্রামক রোগ। রোগটিকে আন্ত্রিক লিশাম্যানিয়াসিসও (visceral leishmaniasis) বলা হয়ে থাকে। এই রোগের বৈশিষ্ট্য হলো বিশেষভাবে যকৃৎ ও পীহার জালীয়- অন্তর্ঝিলিতন্ত্রের (reticulo-endothelial system) বিকৃতি এবং এতে প্রায়শ মৃত্যু ঘটতে পারে। শিশুরাই এই রোগের বেশি শিকার হয়। সংক্রমিত স্ত্রী বালিমাছি বা স্যান্ডফ্লাই-এর (Phlebotomus argentipes) কামড়ে কালাজ্বরের সংক্রমণ ঘটে। রোগের সুপ্তিকাল ২-৬ মাস। বাংলাদেশে রোগটি ১৯৪০ সাল থেকে জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে ব্যবহূত ডিডিটি ছড়ানোর পরোক্ষ ফল হিসেবে রোগবাহক বালিমাছিও মারা যাওয়ায় কালাজ্বরের প্রকোপ অনেকাংশে লোপ পায়। কিন্তু ১৯৭০ সালের শেষ দিকে রোগটি আবারও দেখা দেয়। বৃহত্তর ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহী ও কুমিলা জেলায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়।

মহামারী রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (Institute of Epidemiology, Disease Control and Research) পরিচালিত সমীক্ষা অনুসারে রোগটি আতঙ্কজনক হারে ছড়িয়ে পড়ছে। দশ বছর আগে এটি উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতেই সীমিত ছিল, আর এখন প্রায় ৩০টির বেশি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে কালাজ্বরের বাহক নিয়ন্ত্রণের কোন নিয়মিত কার্যক্রম নেই। কোন অঞ্চলে অধিক পরিমাণে এ রোগের সংক্রমণ ঘটলে সেখানে অনেক সময় ডিডিটি ছড়ানো হয়ে থাকে, কেননা বাহক স্যান্ডফ্লাই এখনও ডিডিটিতে মারা পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে কীটনাশক মাখানো মশারির সাহায্যে কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় কিছুটা সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মাছিদের প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস করাই কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায়।

ডেঙ্গু প্রধানত এশিয়ার গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশগুলিতে সহজদৃষ্ট একটি ভাইরাসঘটিত সংক্রামক রোগ। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে মহামারীর মতো এ রোগের ব্যাপক সংক্রমণ ঘটেছিল ক্যারিবিয়ান অঞ্চল (১৯৭৭-১৯৮১), দক্ষিণ আমেরিকা (১৯৮০ সালের গোড়ার দিকে), প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল (১৯৭৯) এবং সেই সঙ্গে আফ্রিকাতেও। রক্তক্ষরা ডেঙ্গুজ্বর (Dengue haemorrhagic fever/DHF) এবং ডেঙ্গু শক সিনড্রোম (Dengue shock syndrome/DSS) প্রথম দেখা যায় ১৯৫৩-১৯৫৪ সালে ম্যানিলায়। রোগটি ১৯৭৫ সাল নাগাদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশে নিয়মিত বিরতিতে প্রাদুর্ভূত হতে থাকে। এটি প্রধানত শহরাঞ্চলেই ঘটে থাকে। ডেঙ্গুর ৪টি বিভিন্ন এন্টিজেনিক ভ্যারাইটি শনাক্ত করা গেছে এবং সবগুলিই দিনে দংশনকারী Aedes aegypti মশা ছড়ায়। ডেঙ্গু রোগের সাধারণ লক্ষণের মধ্যে আছে হঠাৎ জ্বর, শরীর ম্যাজম্যাজ ভাব, চক্ষুগোলকে ব্যথা, অত্যধিক পিঠব্যথা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে ডেঙ্গু একটি পুনরাবির্ভূত রোগ হিসেবে গণ্য। গোটা পৃথিবীতে প্রতি বছর ৫ কোটি লোক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়। সরকারি উপাত্ত থেকে দেখা যায়, জুলাই মাসের শেষ থেকে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ডেঙ্গুর সংক্রমণ তুঙ্গে পৌঁছে এবং প্রতিদিন গড়ে ৭০-৮০ জন রোগী হাসপাতালে আসে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ৩১ আগস্ট (২০০০ সাল) পর্যন্ত বাংলাদেশে আক্রান্ত ২,৪৫১ জন রোগীর মধ্যে ২৪৭ জন ছিল রক্তক্ষরা ডেঙ্গুর রোগী এবং মৃতের সংখ্যা ৫০।

জাপানি এনসেফালাইটিস এক প্রকার মশাবাহিত ভাইরাসঘটিত রোগ। এর প্রধান লক্ষণ মাথাব্যথা, পেশীর জড়তা, স্বরভঙ্গ ও ঊর্ধ্বশ্বাসতন্ত্রের গোলমাল। এটি বাংলাদেশের স্থানীয় রোগ নয়, তবে মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে মহামারী ঘটাতে পারে। ১৯৭৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে জাপানি এনসেফালাইটিস রোগের কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর জঙ্গলে অবস্থিত গারো সম্প্রদায়ের মিশনারি হাসপাতাল থেকে একটি অজানা রোগের প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পাওয়া যায় এবং পরে রোগটি জাপানি এনসেফালাইটিস বলে শনাক্ত করা হয়। তারপর থেকে জাপানি এনসেফালাইটিসের আর কোন কথা শোনা যায় নি। এনসেফালাইটিস জলাতঙ্কের মতো কোন নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র ব্যাধি নয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, জলবসন্ত, গুটিবসন্ত ও অন্যান্য রোগের কারণে হিসেবেও এটি হতে পারে। এই রোগের বাহক মশা সাধারণত জলা জায়গা, বিশেষত ধানক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে থাকে। এজন্য ধানচাষের সেচ ব্যবস্থাপনা ও কীটনাশকের ব্যবহার বাহক মশার বিরুদ্ধে কার্যকর হতে পারে। [এসএম হুমায়ুন কবির]

শিশুরোগ শিশুরা সাধারণত দুই ধরনের সৃষ্ট বা অর্জিত রোগের মারাত্মক ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। একটি হলো সংক্রামক রোগের ব্যাপক ঝুঁকি এবং অন্যটি অপর্যাপ্ত পুষ্টির কারণে সৃষ্ট রোগ। শিশুদের ছয়টি রোগের কার্যকরী টিকা বর্তমানে দেশে পাওয়া যায়। এগুলি হলো ডিপথেরিয়া, পারটুসিস বা হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম এবং যক্ষ্মা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সৌজন্যে পরিচালিত সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিতে টিকা প্রদানের ফলে এই রোগসমূহের সংঘটনের মাত্রা অত্যন্ত দ্রুত হ্রাস পায়। শৈশবকালীন প্রধান রোগসমূহের মধ্যে যেগুলির টিকা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি সেগুলি হলো ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার কারণে সৃষ্ট ডায়রিয়া, আন্ত্রিক জ্বর যেমন টাইফয়েড, শ্বসনযন্ত্রের সংক্রমণ অর্থাৎ ভাইরাসজনিত ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ব্যাকটেরিয়াজনিত নিউমোনিয়া, পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট রোগ যেমন আন্ত্রিক কৃমিজনিত ব্যাধি এবং ম্যালেরিয়া।

সংক্রামক রোগসমূহের মধ্যে সম্ভবত ডায়রিয়াজনিত রোগ বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। দুষিত পানি এবং অনুন্নত স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা এই রোগের বিস্তারের অন্যতম কারণ। ডায়রিয়ার পরে দ্বিতীয় প্রধান অসুস্থতা হলো শ্বসনসংক্রান্ত ব্যাধি। যার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক নিউমোনিয়া।

দারিদ্রে্যর কারণে অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের অনেক শিশু পুষ্টির ঘাটতিজনিত রোগাক্রান্ত হয়। এছাড়া প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজের ঘাটতি প্রতিরোধে সক্ষম সাধারণ সহজলভ্য এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যের খাদ্যসামগ্রী (শাকসবজি এবং ফলমূল) সম্পর্কে অজ্ঞতা এই পরিস্থিতির জন্য অংশত দায়ী। ভিটামিন ‘এ’-র অভাবের কারণে সৃষ্ট রাতকানা রোগ বাংলাদেশের শিশুদের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ ঘটনা। ভিটামিন ‘এ’-এর অভাব সহজেই খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ পর্যাপ্ত পরিমাণে টাটকা শাকসবজি এবং ফলমূল গ্রহণ এই প্রতিরোধের কাজকে সহায়তা করে। শরীরে আয়রন বা লৌহের অভাবের কারণে রক্তে হিমোগোবিনের মাত্রা কমে যায়। এই ঘটনা শিশুদের ক্ষেত্রে অধিক প্রচলিত। অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ এবং আন্ত্রিক কৃমি দেহে আয়রনের ঘাটতি সৃষ্টি হওয়ার জন্য আংশিক দায়ী। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রে শিশুদের দেহে ডায়রিয়াসহ দস্তা বা জিংকের ঘাটতির লক্ষণ চিহ্নিত হয়েছে। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার জন্য কোন টিকা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু যক্ষ্মার ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতায় টিকা ব্যবহার করা হয়। জীনের কারণে সৃষ্ট সাধারণ রোগ অথবা জন্মগত অস্বাভাবিকতা এই উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের শিশুদের মতো বাংলাদেশী শিশুদের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারে অহরহ ঘটতে দেখা যায়। বাহ্যিকভাবে মাঝে মাঝে যে সমস্ত জটিলতা দেখা যায় সেগুলি হলো অ্যালবিনিজম, রাতকানা, ডাউনস সিনড্রোম ইত্যাদি। [জিয়া উদ্দিন আহমেদ]

আরও দেখুন অপুষিব; টাইফয়েড; পোলিও; যক্ষ্মা; রাতকানা; হাম।

পেশা ও পরিবেশসংশিষ্ট রোগ (occupational and environmental health) বাংলাদেশে পেশাগত এবং পরিবেশজনিত রোগের বিস্তৃতি ব্যাপক বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু এই রোগের নির্ভুল পরিসংখ্যানজনিত তথ্য এখনও অপ্রতুল। শহর এবং গ্রামে পেশাগত ও পরিবেশগত রোগের চিত্রের ভিন্নতা দেখা যায়।

ঢাকায় পেশা এবং পরিবেশজনিত কারণে সৃষ্ট রোগের সংঘটন অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়, কারণ উপার্জনের জন্য গ্রাম থেকে বিপুল সংখ্যক অদক্ষ শ্রমিক শহরে আসে এবং এসব লোক পরিবেশগত এবং পেশাগত ক্ষতিগ্রস্ততার সম্মুখীন হয়। ঢাকা শহরে যানবাহনের ধোঁয়া, বাতাসে সীসার পরিমাণ এবং শব্দের মাত্রা গ্রহণযোগ্য মাত্রার তুলনায় অনেক বেশি। আইসিডিডিআর,বি পরিচালিত একটি গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, ১১৩ জন অটোরিকশা চালকের মধ্যে আনুমানিক শতকরা ৩০ জন চালক বিভিন্ন মাত্রায় শ্রবণজনিত সমস্যায় ভুগছে। প্রধান সড়কের পার্শ্ববর্তী বসবাসকারীরা এই জাতীয় দূষণের ক্ষতিকর প্রভাবের দ্বারা অতিমাত্রায় হুমকির সম্মুখীন হয়।

ক্লিনিকসহ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাগুলিতে নিয়োজিত ক্লিনিক কর্মীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এক্স-রে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কারণে সংকট দেখা দেয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রোগ পরীক্ষাগত উপসর্গ নির্ণয়ে এক্স-রের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ এক্স-রে যন্ত্রপাতির সহজ আমদানিনীতি এবং স্বল্পমূল্য। এই এক্স-রে যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীরা কোন ধরনের মনিটরিং যন্ত্রপাতি ছাড়াই দীর্ঘ সময় এসব কাজে নিয়োজিত থাকেন। দীর্ঘসময় ধরে যে পরিমাণ বিকিরণের সম্মুখীন হন সেটির মাত্রা মনিটরিং যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিশ্চিত হওয়া যায়। চিকিৎসা এবং গবেষণা কাজে রেডিওআইসোটোপের ব্যবহার বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নি এবং এর ফলে এই ক্ষেত্রগুলিতে কর্মরত পেশাজীবীদের মধ্যে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। কল-কারখানাগুলিতে প্রায়শই উন্নতমানের উৎপাদন নীতি থাকে না। ফলে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মীদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে খামার কর্মীদের মধ্যে পেশাগত কারণে সৃষ্ট প্রচলিত ক্ষত প্রধানত লাঙল, কাস্তে প্রভৃতি সনাতন যন্ত্রপাতি দ্বারা ঘটে। এছাড়া জমি কর্ষণের কাজে ব্যবহূত গরু মহিষের কারণে এবং শস্য মাড়াই ও সংগ্রহকালেও চাষীরা প্রায়শই জখমের শিকার বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ধান কেটে ঘরে আনার প্রক্রিয়ায় কিছু নির্দিষ্ট পেশাগত আঘাতের সম্মুখীন হতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে ধান গাছের ধারালো পাতার কারণে ত্বকে সৃষ্ট অগভীর ক্ষত। ধান সম্পূর্ণরূপে হাত দিয়ে কাটা হয় এবং এই কর্তনকৃত শস্য সনাতন যোগাযোগ ব্যবস্থায় বসতবাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

শস্য সংগ্রহের মৌসুমে ধানের পরিণত পাতার ধারালো কিনারার দ্বারা চোখে বিশেষভাবে কর্নিয়ায় আঘাতের কারণে সৃষ্ট ক্ষতের ঘটনা অনেক দেখা যায়। ধান গাছের পাতা অনেক সময় ছত্রাক আক্রমণের শিকার হওয়ার ফলে এই সংক্রমণ চোখেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। সার, কীটনাশক এবং অন্যান্য জীবাণুনাশক দ্বারা গ্রামীণ পরিবেশ দূষণের মাত্রা গুরুত্বের সঙ্গে নির্ধারণ করা হয় নি। এছাড়া এ জাতীয় পরিবেশগত উপাদান ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট রোগসমূহের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত স্বাস্থ্যসমস্যা হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের আর্সেনিক দূষণ। সেচকার্যে ব্যবহারের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে মাটির নিচে পানির পরিমাণ কমে যায়। এর ফলে সৃষ্ট শূন্যস্থানে কিছু নির্দিষ্ট ভৌত পরিবর্তন ঘটে। সম্ভবত এসব স্থানে অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং আর্সেনিক বহনকারী ভূর্গভস্থ শিলাখন্ডে জারণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কারণে ভূগর্ভস্থ পানিতে মুক্ত আর্সেনিকের মাত্রা বেড়ে যায়। ১৯৯০ দশকের শেষের দিকে উত্তরবঙ্গের নবাবগঞ্জ জেলায় সর্বপ্রথম আর্সেনিকজনিত সমস্যা চিহ্নিত হয়। অবশ্য এর কয়েক বছর আগে প্রতিবেশী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রায় একই সমস্যা চিহ্নিত হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে প্রায় ৫২টি জেলা বর্তমানে আর্সেনিকজনিত সমস্যার মুখোমুখি রয়েছে। এসব জেলায় পানীয় জলের আর্সেনিকের মাত্রা বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি লিটার পানিতে ৫০ গ্রামের কম পরিমাণ আর্সেনিক থাকলে সেটিকে নিরাপদ পানি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। গবেষণাকৃত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ আর্সেনিকজনিত দূষণের হুমকির সম্মুখীন এবং এ দেশের প্রায় প্রায় চল্লিশ লক্ষ মানুষ বর্তমানে আর্সেনিকজনিত অসুস্থতায় ভুগছে।

আর্সেনিকোসিস আর্সেনিক বিষাক্ততার কারণে সৃষ্ট রোগের একটি সাধারণ নাম। আর্সেনিকোসিসের ক্লিনিক্যাল উপসর্গের মধ্যে রয়েছে ত্বককৃষ্ণতা বা Melanosis (ত্বকে গাঢ় দাগ), লিউকোমেলানোসিস (ত্বকে সাদা দাগ) এবং চামড়ার অতিবেধ রোগ বা কেরাটোসিস (ত্বকের কাঠিন্য)। আইসিডিডিআর,বি পরিচালিত সাম্প্রতিক গবেষণা অনুসারে আর্সেনিকোসিসের উপসর্গে আক্রান্ত ৬,০০০ জনের মধ্যে দেখা যায় যে, মেলানোসিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক। এর মধ্যে মেলানোসিসের সংঘটন মাত্রা শতকরা ৯৪ ভাগ, কেরাটোসিসের শতকরা ৬৮ ভাগ, লিউকোমেলানোসিসের শতকরা ৩৯ ভাগ এবং হাইপারকেরাটোসিসের (অতিমাত্রায় ত্বকের কাঠিন্য) শতকরা ৩৭ ভাগ।

স্বাস্থ্যনীতি (Health policy) বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি বিকাশের একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে, যা প্রধানত চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিকগণের বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত (২০০১ সাল) কোন আনুষ্ঠানিক স্বাস্থ্যনীতি সংসদে গৃহীত হয় নি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রায় এক দশক পরও সরকারকে পাকিস্তান থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিদ্যমান প্রশাসনিক গঠন এবং সম্পদ নিয়েই চলতে হয় যা স্বাস্থ্যনীতি বিকাশের জন্য উপযোগী ছিল না। ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে যদিও সরকারের নির্বাহী আদেশে একটি ঔষধনীতি গৃহীত হয়েছিল, সেটি ছিল ঔষধের ব্যবহারসহ এর প্রস্ত্ততকরণ এবং সকল প্রকার আমদানি যুক্তিসিদ্ধকরণের প্রচেষ্টা।

এই নীতি বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানিগুলির ওপর কিছুটা বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল যেমন কি কি ধরনের ঔষধ তাদের প্রস্ত্তত করা প্রয়োজন বা আদৌ প্রস্ত্তত করার দরকার আছে কিনা এবং যেগুলি প্রস্ত্তত করা একেবারেই নিষিদ্ধ অথচ দীর্ঘদিন ধরেই দেশে ব্যবহূত হয়ে এসেছে। ঔষধনীতির পথ ধরেই ১৯৮০ সালের শেষ দিকে একটি জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির দলিল প্রস্ত্তত করা হয় যা গৃহীতও হয়েছিল। এর কিছু অংশ বাস্তবায়ন করা হয়, তবে তা সরকারের নির্বাহী আদেশে, সংসদে প্রণীত আইনের মাধ্যমে নয়।

১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে দেশে রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এর মধ্যে বিশেষ উলেখযোগ্য হচ্ছে একটি শক্তিশালী মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের দিকে উত্তরণ। এর ফলে ঔষধনীতি এবং স্বাস্থ্যনীতি উভয়ই নবতর প্রসঙ্গে চলে আসে এবং ১৯৯০ সালের শেষ দিকে জাতীয় ঔষধনীতি বিকাশের কাজটি পরিবর্তিত জাতীয় ও বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে অগ্রসর হতে থাকে। খসড়া নীতিটি মন্ত্রিসভা কর্তৃক পর্যালোচনা ও গ্রহণ করা হয় কিন্তু সংসদে বিষয়টি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয় নি।

স্বাস্থ্য জনশক্তি (health manpower) চিকিৎসক, চিকিৎসা প্রযুক্তিবিদ, সেবিকা ও প্যারা-চিকিৎসক প্রমুখ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি। বাংলাদেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশে গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে অন্য শ্রেণীর কর্মীরা নিবিড়ভাবে জড়িত থাকে। এই কর্মীদল মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের নিয়ে গঠিত। এরা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ লাভ করে। প্রশিক্ষণ সাধারণত প্রযুক্তিভিত্তিক নয়। কর্মীরা সতর্কতামূলক কর্মকান্ডসহ কমিউনিটি স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনায় বিশেষ সেবা প্রদানে নিবেদিত হয়। এছাড়া সেখানে রয়েছেন হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদীশাস্ত্র অনুসারে চিকিৎসা সেবা দানকারী চিকিৎসকবৃন্দ। নিচের সারণিতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেক্টরে বর্তমানে কর্মরত জনশক্তি দেখানো হলো:

সারণি ২০০৮-০৯ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেক্টরের জনশক্তি।

| নিবন্ধনকৃত চিকিৎসকের সংখ্যা | ৪৯৯৯৪ |

| গড়ে জনগণের মাথাপিছু চিকিৎসকের সংখ্যা | ২৮৬০ |

| নিবন্ধনকৃত সেবিকার সংখ্যা | ২৩৭২৯ |

| নিবন্ধনকৃত ধাত্রীর সংখ্যা | ২২২৫৩ |

উৎস বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সংকলন, ২০০৯।

সম্প্রতি অধিকাংশ চিকিৎসক নগর ও শহরে বাস করেন এবং তারা জনসাধারণের মাত্র শতকরা ২০ ভাগকে চিকিৎসা সেবা দান করছেন। বাংলাদেশের জনগণের বৃহদাংশ গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে এবং ফলে এরা সহজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের চিকিৎসা লাভে সক্ষম হয় না। কারণ গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দুর্বল।

জাতীয় স্বাস্থ্য জনশক্তির বড় অংশ সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন। কারণ, স্বাস্থ্য যত্নদানের ব্যবস্থা গ্রহণ সরকারি দায়িত্বের আওতাভুক্ত। শুধু নগরে ও শহরে বেসরকারিভাবে চিকিৎসাদানরত চিকিৎসক সহজলভ্য হয় এবং সম্প্রতিকালের বছরগুলিতে বেসরকারি পর্যায়ে রোগ নির্ণায়ক ও হাসপাতাল বেশ ভালভাবে গড়ে উঠেছে, বিশেষ করে ঢাকা মহানগরীতে ও দেশের কয়েকটি বড় বড় শহরে।

চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন হলো দেশের ১৩টি সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অথবা দ্বাদশ শ্রেণীর সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলিতে পাঁচ বছরের এম.বি.বি.এস কোর্সের ব্যবস্থা রয়েছে। এম.বি.বি.এস ডিগ্রি লাভের পর ব্যক্তিগত পেশায় যোগদানের আগে এই স্নাতকদের জন্য এক বছরের ইন্টার্নশিপ বাধ্যতামূলক। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলি হলো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, স্যার সলিমুলাহ মেডিক্যাল কলেজ (ঢাকা), চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ, দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ, রংপুর মেডিক্যাল কলেজ, শেরে-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ (বরিশাল), খুলনা মেডিক্যাল কলেজ, ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ, আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ (ঢাকা), শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ (বগুড়া) ও কুমিলা মেডিক্যাল কলেজ। এগুলি ছাড়াও আছে ২টি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, দেশীয় চিকিৎসার একটি সরকারি ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক ডিগ্রি কলেজ।

১৯৯০ দশকের প্রথম দিকে সরকার দেশে বেসরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অনুমোদন করে। এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের প্রবল আগ্রহ দেখা যায় এবং অতি দ্রুত ১২টির বেশি বেসরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যেগুলির অধিকাংশই ঢাকায় অবস্থিত।

চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের একমাত্র চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়। সংসদীয় আইনের মাধ্যমে ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ (IPGMR) সংস্থাটি এই স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত IPGMR ছিল একমাত্র ইনস্টিটিউট, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে মেডিসিন বিষয়ে স্নাতকোত্তর এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর এম.ডি, এম.এস, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করে থাকে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসা প্রযুক্তিবিদ তৈরির জন্য অনেকগুলি বিষয়ে ডিপোমা প্রদান করে। দেশের ১৩টি সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর যাবতীয় শিক্ষাক্রম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করে।

বিশেষজ্ঞ তৈরির স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউট দেশে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (BCPS)। এটি প্রতি বছর চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় পরীক্ষার মাধ্যমে চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়ার ফেলোশিপ (FCPS) ও মেম্বারশিপ (FCPS) সনদ প্রদান করে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৬২ সালে ৪৫ জন প্রতিষ্ঠাতা ফেলো ও ২০ জন কাউন্সিল সদস্য সমন্বয়ে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৮২ সালে সরকার মহাখালীতে সংস্থাকে নিজস্ব জমি প্রদান করলে সেখানে অবকাঠামোসহ এর নিজস্ব ভবন গড়ে ওঠে।

জীবচিকিৎসা খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বেশ কয়েকটি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলি নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা করে। এগুলির কয়েকটি ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ, বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল, বাংলাদেশ ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল, ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি, ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়ারিয়াল ডিজিজ রিসার্চ বাংলাদেশ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অফথালমোলজি অ্যান্ড হসপিটাল, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পপুলেশন রিসার্চ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভেনটিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন এবং রিহ্যাবিলিটেশন ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হসপিটাল ফর দ্য ডিসএবল্ড।

এছাড়া ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ইন ডায়াবেটিস এন্ডোক্রাইন অ্যান্ড মেটাবোলিক ডিসঅর্ডারস সংক্ষেপে বারডেম নামে পরিচিত একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এটি বহুমূত্র ও বিপাকীয় রোগের চিকিৎসার একটি অগ্রগণ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান যা দেশব্যাপী উপকেন্দ্রের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষকে চিকিৎসা সেবা যোগায়। সদস্যরাই মূলত এখানকার গ্রাহক যারা নামমাত্র খরচে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা পান। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই ইনস্টিটিউট বারডেম হাসপাতাল নামের বিশাল হাসপাতালের মাধ্যমে আধুনিক রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়বহুল সেবাপ্রদান করতে পারে। [জিয়া উদ্দিন আহমেদ]