খরা: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য

সম্পাদনা সারাংশ নেই |

সম্পাদনা সারাংশ নেই |

||

| ২ নং লাইন: | ২ নং লাইন: | ||

[[Category:unicode issue]] | [[Category:unicode issue]] | ||

'''খরা''' (Drought) দীর্ঘকালীন শুষ্ক আবহাওয়া ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণে খরা অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাষ্পীভবন ও প্রস্বেদনের পরিমাণ বৃষ্টিপাতের চাইতে বেশি হলেই এমনটি ঘটে। খরার সময় খরা পীড়িত অঞ্চল তপ্ত হয়ে ওঠে এবং কূয়া, খাল, বিল শুকিয়ে যাওয়ায় ব্যবহার্য পানির অভাব ঘটে। নদীপ্রবাহ হ্রাস পায়, [[ভূগর্ভস্থ জলস্তর|ভূগর্ভস্থ জলস্তর]] নিচে নেমে যায় ও মাটির আর্দ্রতায় ঘাটতি দেখা দেয়, ক্ষেতের [[ফসল|ফসল]] শুকিয়ে শস্য বিপর্যয় ঘটে এবং গবাদিপশুর খাদ্যসংকট দেখা দেয়। খাবার পানি, চাষাবাদ ও পশুপালনের ক্ষেত্রে সরাসরি বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জন্য খরা একটি বড় সমস্যা। প্রাচীন কাল থেকেই এ [[প্রাকৃতিক দুর্যোগ|প্রাকৃতিক দুর্যোগ]] মানবজাতির ওপর সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে এসেছে। খরার ফলে উদ্ভূত ধূলিঝড় ও অগ্নিকান্ডের কারণে প্রায়শই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানব দেশান্তরের কারণও হতে পারে এ খরা। প্রাচীন বহু সভ্যতার পতনের সঙ্গে খরার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে ভারতের ১২টি রাজ্যের খরা ছিল গত শতকে এ অঞ্চলে সংঘটিত সবচেয়ে ভয়াবহ খরা। | '''খরা''' (Drought) দীর্ঘকালীন শুষ্ক আবহাওয়া ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণে খরা অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাষ্পীভবন ও প্রস্বেদনের পরিমাণ বৃষ্টিপাতের চাইতে বেশি হলেই এমনটি ঘটে। খরার সময় খরা পীড়িত অঞ্চল তপ্ত হয়ে ওঠে এবং কূয়া, খাল, বিল শুকিয়ে যাওয়ায় ব্যবহার্য পানির অভাব ঘটে। নদীপ্রবাহ হ্রাস পায়, [[ভূগর্ভস্থ জলস্তর|ভূগর্ভস্থ জলস্তর]] নিচে নেমে যায় ও মাটির আর্দ্রতায় ঘাটতি দেখা দেয়, ক্ষেতের [[ফসল|ফসল]] শুকিয়ে শস্য বিপর্যয় ঘটে এবং গবাদিপশুর খাদ্যসংকট দেখা দেয়। খাবার পানি, চাষাবাদ ও পশুপালনের ক্ষেত্রে সরাসরি বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জন্য খরা একটি বড় সমস্যা। প্রাচীন কাল থেকেই এ [[প্রাকৃতিক দুর্যোগ|প্রাকৃতিক দুর্যোগ]] মানবজাতির ওপর সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে এসেছে। খরার ফলে উদ্ভূত ধূলিঝড় ও অগ্নিকান্ডের কারণে প্রায়শই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানব দেশান্তরের কারণও হতে পারে এ খরা। প্রাচীন বহু সভ্যতার পতনের সঙ্গে খরার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে ভারতের ১২টি রাজ্যের খরা ছিল গত শতকে এ অঞ্চলে সংঘটিত সবচেয়ে ভয়াবহ খরা। | ||

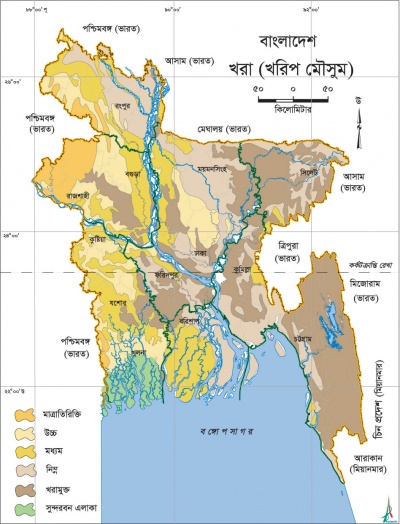

[[Image:DroughtKharip.jpg|thumb|400px|right | [[Image:DroughtKharip.jpg|thumb|400px|right]] | ||

ফসল জন্মানোর স্বাভাবিক সময়ে শস্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্দ্রতার চাইতে জমিতে কম আর্দ্রতা থাকলে সে সময়কে বাংলাদেশে খরা অবস্থা বলা হয়। বাংলাদেশে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহে মাঝেমধ্যেই খরার প্রকোপ দেখা যায়। অনেক সময় এ খরার রেশ ধরেই [[দুর্ভিক্ষ|দুর্ভিক্ষ]] সংঘটিত হয়। খরা শুরু হওয়ার সুর্নিদিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে বাঁশ ও সুপারি গাছের মাজা জ্বলে যাওয়া অর্থাৎ এদের সবুজ পত্ররাজি হারিয়ে যায় এবং মাটি ও বাতাসে আর্দ্রতার অভাবে নতুন পাতাও পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে। যদি দীর্ঘসময় ধরে বৃষ্টি না হয় বা [[সেচ|সেচ]] দিয়ে পানির যোগান না দেওয়া যায় তা হলে প্রায় ক্ষেত্রেই গাছগুলি মরে যায়। পর্যাপ্ত [[বৃষ্টিপাত|বৃষ্টিপাত]] ও আর্দ্রতা সম্পন্ন এলাকাতেও কখনও কখনও খরা হতে পারে। খরার প্রকোপে ফসল ক্ষতির পরিমাণ রোপা আমন এবং অন্যান্য ধানের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৬০ শতাংশের অধিক। খরার তীব্রতার নিরিখে বিভিন্ন ধরনের ফসলহানি ১০% থেকে ৭০% পর্যন্ত হতে পারে। পরিমাণমত ও সীমিত সেচের মাধ্যমে ফসলহানি কিছুটা কমানো যায়। | ফসল জন্মানোর স্বাভাবিক সময়ে শস্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্দ্রতার চাইতে জমিতে কম আর্দ্রতা থাকলে সে সময়কে বাংলাদেশে খরা অবস্থা বলা হয়। বাংলাদেশে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহে মাঝেমধ্যেই খরার প্রকোপ দেখা যায়। অনেক সময় এ খরার রেশ ধরেই [[দুর্ভিক্ষ|দুর্ভিক্ষ]] সংঘটিত হয়। খরা শুরু হওয়ার সুর্নিদিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে বাঁশ ও সুপারি গাছের মাজা জ্বলে যাওয়া অর্থাৎ এদের সবুজ পত্ররাজি হারিয়ে যায় এবং মাটি ও বাতাসে আর্দ্রতার অভাবে নতুন পাতাও পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে। যদি দীর্ঘসময় ধরে বৃষ্টি না হয় বা [[সেচ|সেচ]] দিয়ে পানির যোগান না দেওয়া যায় তা হলে প্রায় ক্ষেত্রেই গাছগুলি মরে যায়। পর্যাপ্ত [[বৃষ্টিপাত|বৃষ্টিপাত]] ও আর্দ্রতা সম্পন্ন এলাকাতেও কখনও কখনও খরা হতে পারে। খরার প্রকোপে ফসল ক্ষতির পরিমাণ রোপা আমন এবং অন্যান্য ধানের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৬০ শতাংশের অধিক। খরার তীব্রতার নিরিখে বিভিন্ন ধরনের ফসলহানি ১০% থেকে ৭০% পর্যন্ত হতে পারে। পরিমাণমত ও সীমিত সেচের মাধ্যমে ফসলহানি কিছুটা কমানো যায়। | ||

| ৮ নং লাইন: | ৮ নং লাইন: | ||

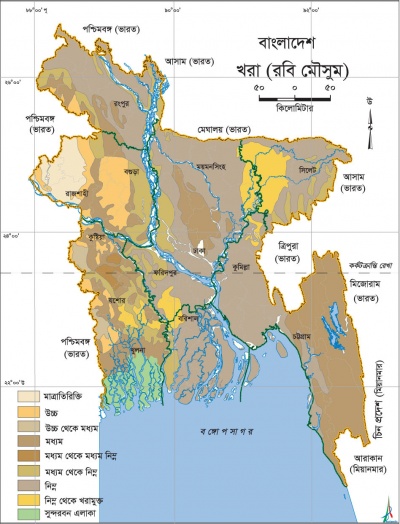

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ([[বরেন্দ্রভূমি|বরেন্দ্রভূমি]]) অঞ্চলে খরার ঘন ঘন প্রাদুর্ভাব ওই এলাকার একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বরেন্দ্রভূমি বলয়ের মধ্যে রয়েছে রাজশাহী বিভাগের দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, নাটোর, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট ও নওগাঁ জেলাসমূহ। বরেন্দ্রভূমিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেশের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে কম। গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১,৯৭১ মিলিমিটার যা প্রধানত বর্ষা মৌসুমেই হয়ে থাকে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এলাকা ও বৎসর ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮১ সালে রেকর্ডকৃত বৃষ্টির পরিমাণ ছিল প্রায় ১,৭৩৮ মিমি, কিন্তু ১৯৯২ সালে ছিল ৭৯৮ মিমি। বৃষ্টিপাতের বণ্টনও স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। তাই বরেন্দ্র অঞ্চল দেশের মধ্যে খরাপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত। | সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ([[বরেন্দ্রভূমি|বরেন্দ্রভূমি]]) অঞ্চলে খরার ঘন ঘন প্রাদুর্ভাব ওই এলাকার একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বরেন্দ্রভূমি বলয়ের মধ্যে রয়েছে রাজশাহী বিভাগের দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, নাটোর, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট ও নওগাঁ জেলাসমূহ। বরেন্দ্রভূমিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেশের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে কম। গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১,৯৭১ মিলিমিটার যা প্রধানত বর্ষা মৌসুমেই হয়ে থাকে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এলাকা ও বৎসর ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮১ সালে রেকর্ডকৃত বৃষ্টির পরিমাণ ছিল প্রায় ১,৭৩৮ মিমি, কিন্তু ১৯৯২ সালে ছিল ৭৯৮ মিমি। বৃষ্টিপাতের বণ্টনও স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। তাই বরেন্দ্র অঞ্চল দেশের মধ্যে খরাপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত। | ||

[[Image:DroughtRabi.jpg|thumb:| | [[Image:DroughtRabi.jpg|thumb:|left|400px]] | ||

বরেন্দ্র অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে ৩৫° থেকে ২৫° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে এবং শীতকালে ১২° থেকে ১৫° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে উঠানামা করে। দেশের এ বিশেষ অঞ্চলটি সাধারণভাবে বলতে গেলে গরম এবং অর্ধশুষ্ক বলে বিবেচিত। গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ গরমের সময় রাজশাহী এবং বিশেষ করে নাটোর জেলার লালপুরে তাপমাত্রা ৪৫° সেন্টিগ্রেড বা তারও বেশি হয়। আর শীতকালে দিনাজপুর ও রংপুরের কিছু অঞ্চলে তাপমাত্রা এমনকি ৫° সেন্টিগ্রেডেরও নিচে নেমে যায়। অর্থাৎ এ পুরাতন পলল অঞ্চল দেশের বাদবাকী অঞ্চলের জলবায়ুগত অবস্থার বিপরীতে সুস্পষ্টভাবে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া ধারণ করে রয়েছে। | বরেন্দ্র অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে ৩৫° থেকে ২৫° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে এবং শীতকালে ১২° থেকে ১৫° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে উঠানামা করে। দেশের এ বিশেষ অঞ্চলটি সাধারণভাবে বলতে গেলে গরম এবং অর্ধশুষ্ক বলে বিবেচিত। গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ গরমের সময় রাজশাহী এবং বিশেষ করে নাটোর জেলার লালপুরে তাপমাত্রা ৪৫° সেন্টিগ্রেড বা তারও বেশি হয়। আর শীতকালে দিনাজপুর ও রংপুরের কিছু অঞ্চলে তাপমাত্রা এমনকি ৫° সেন্টিগ্রেডেরও নিচে নেমে যায়। অর্থাৎ এ পুরাতন পলল অঞ্চল দেশের বাদবাকী অঞ্চলের জলবায়ুগত অবস্থার বিপরীতে সুস্পষ্টভাবে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া ধারণ করে রয়েছে। | ||

| ১৬ নং লাইন: | ১৬ নং লাইন: | ||

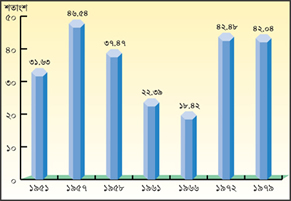

বাংলাদেশে সাধারণত বর্ষার আগে বা বর্ষার পরে খরা দেখা দেয়। ১৯৪৯ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কখনও সারা দেশে একযোগে খরা দেখা দেয় নি। ১৯৫১, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৬১, ১৯৬৬, ১৯৭২ এবং ১৯৭৯ সালে যথাক্রমে দেশের ৩১.৬৩, ৪৬.৫৪, ৩৭.৪৭, ২২.৩৯, ১৮.৪২, ৪২.৪৮ এবং ৪২.০৪ শতাংশ অঞ্চল খরা আক্রান্ত ছিল। বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ প্রায় ২০ বার খরা কবলিত হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালের খরা এবং পরবর্তীতে ১৯৯৫-৯৬ সালের খরা খাদ্যশস্যের বিশেষ করে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান কৃষিফসল ধান ও পাট মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। খরার প্রকোপে ৯০-এর দশকে চাল উৎপাদন ৩.৫ মিলিয়ন টন কম হয়েছে। | বাংলাদেশে সাধারণত বর্ষার আগে বা বর্ষার পরে খরা দেখা দেয়। ১৯৪৯ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কখনও সারা দেশে একযোগে খরা দেখা দেয় নি। ১৯৫১, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৬১, ১৯৬৬, ১৯৭২ এবং ১৯৭৯ সালে যথাক্রমে দেশের ৩১.৬৩, ৪৬.৫৪, ৩৭.৪৭, ২২.৩৯, ১৮.৪২, ৪২.৪৮ এবং ৪২.০৪ শতাংশ অঞ্চল খরা আক্রান্ত ছিল। বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ প্রায় ২০ বার খরা কবলিত হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালের খরা এবং পরবর্তীতে ১৯৯৫-৯৬ সালের খরা খাদ্যশস্যের বিশেষ করে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান কৃষিফসল ধান ও পাট মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। খরার প্রকোপে ৯০-এর দশকে চাল উৎপাদন ৩.৫ মিলিয়ন টন কম হয়েছে। | ||

[[Image:DroughtAffectGraph.jpg|thumb:|right| | [[Image:DroughtAffectGraph.jpg|thumb:|right|]] | ||

এ ছাড়া বাঁশঝাড়সমূহও দারুণ বিপর্যয়ের শিকার হয় যা উক্ত অঞ্চলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। খরার প্রকোপে শাকসবজি, তামাক, কলা ইত্যাদির ফলনও দারুণভাবে ব্যাহত হয়। যদি অন্যান্য শস্য (রবি শস্য, আখ, চা, গম ইত্যাদি) এবং সাংবাৎসরিক কৃষিসম্পদ, যেমন: সুপারি, লিচু, আম, কাঁঠাল, কলার মত বিভিন্ন ফলমূল ইত্যাদির ক্ষতি যোগ করা হয় তা হলে এ পরিমাণ অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে। | এ ছাড়া বাঁশঝাড়সমূহও দারুণ বিপর্যয়ের শিকার হয় যা উক্ত অঞ্চলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। খরার প্রকোপে শাকসবজি, তামাক, কলা ইত্যাদির ফলনও দারুণভাবে ব্যাহত হয়। যদি অন্যান্য শস্য (রবি শস্য, আখ, চা, গম ইত্যাদি) এবং সাংবাৎসরিক কৃষিসম্পদ, যেমন: সুপারি, লিচু, আম, কাঁঠাল, কলার মত বিভিন্ন ফলমূল ইত্যাদির ক্ষতি যোগ করা হয় তা হলে এ পরিমাণ অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে। | ||

খরার | '''''খরার কালপঞ্জি''''' আঠারো শতক থেকে এ পর্যন্ত এতদঞ্চলের কয়েকটি মারাত্মক খরার কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো: | ||

১৭৯১ যশোর জেলায় খরা সংঘটিত হয় এবং বিভিন্ন জিনিষপত্রের দাম স্বাভাবিকের চেয়ে দুই/তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। | |||

১৮৬৫ ঢাকায় খরার কারণে দুর্ভি দেখা দেয়। | |||

১৮৬৬ বগুড়া অঞ্চলে খরার দরুন ধান উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং মূল্য স্বাভাবিকের চেয়ে তিন গুণ বৃদ্ধি পায়। | |||

১৮৭২ সুন্দরবন অঞ্চলে খরার কারণে শস্য উৎপাদন কয়েক দফা তিগ্রস্ত হয়। | |||

১৮৭৪ বগুড়ায় খরার জন্য শস্য বিপর্যয় ভয়াবহ আকার ধারণ করে। | |||

১৯৫১ বাংলাদেশের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে তীব্র খরার জন্য চাল উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যাহত হয়। | |||

১৯৭৩ বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম ব্যাপক খরা সংঘটিত হয় যা উত্তরবঙ্গে ১৯৭৪ সালের স্থানীয় দুর্ভিরে জন্য দায়ী। | |||

১৯৭৪ এই খরায় দেশের ৪৭% অঞ্চল তিগ্রস্থ হয় এবং দেশের ৫৩% লোক দুর্ভোগের শিকার হয়। | |||

১৯৭৮-৭৯ মোট আবাদি জমির প্রায় ৪২% তিগ্রস্ত হওয়ায় ব্যাপক শস্যহানি ঘটে, চালের উৎপাদন প্রায় ২০ ল টন হ্রাস পায় এবং মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৪% য়তির শিকার হয়। | |||

১৯৮১ তীব্র খরায় সমগ্র বাংলাদেশে শস্য উৎপাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। | |||

১৯৮২ খরার কারণে ধানের তির পরিমাণ প্রায় ৫৩,০০০ টন। একই বছর বন্যায় ধানের তির পরিমাণ ছিল ৩৬,০০০ টন। | |||

১৯৮৯ এই খরায় উত্তরপশ্চিম বাংলাদেশের অধিকাংশ নদী শুকিয়ে যায় এবং নওগাঁ, নবাবগঞ্জ, নীলফামারী ও ঠাকুরগাঁওসহ বেশ কয়েকটি জেলার পৃষ্ঠমৃত্তিকাশুকিয়ে যাওয়ায় দীর্ঘসময় ধরে ধূলিধূসর পরিবেশ বিরাজ করে। | |||

১৯৯৪-৯৫ বাংলাদেশে সমসাময়িক কালের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী খরা, ব্যাপক শস্যহানি ঘটে। | |||

খরার | '''''খরার কারণ''''' বাংলাদেশের জলীয় ও জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যের কারণে আর্দ্র বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানি আর শুকনা মৌসুমে কম জলসরবরাহ খরা পরিবেশ সৃষ্টি করে। আন্তঃসীমান্ত নদীগুলিতে মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণ পরিস্থিতিকে আরও অবনতিশীল করে তোলে। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত ৫৮টি নদী প্রকৃতপক্ষে ভারত ও মায়ানমার (৫৫টি ভারত ও ৩টি মায়ানমার) থেকে এ দেশে ঢুকেছে। এদের অধিকাংশই উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে এ দেশে প্রবেশ করেছে। | ||

অর্থনৈতিক ও গার্হস্থ্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জল ব্যবস্থাপনা কাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উজান এলাকায় পানি প্রত্যাহারের কারণে এ সব নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। গঙ্গা নদীর উপর [[ফারাক্কা বাঁধ|ফারাক্কা বাঁধ]] এবং বাংলাবান্ধার উত্তরে পুনর্ভবা ও তিস্তা নদীতে এ ধরনের [[বাঁধ|বাঁধ]] ও জল কাঠামোর প্রভাবে নদীগুলি স্বাভাবিক প্রবাহ হারাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের নদীগুলিতে পানির স্বল্পতা ছাড়াও এ অঞ্চলের [[ভূগর্ভস্থ পানি|ভূগর্ভস্থ পানি]] পুনঃসঞ্চারণে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের এ দুই অঞ্চলে আর্দ্রতার অভাবে প্রায়শই খরা দেখা দেয়। [সিফাতুল কাদের চৌধুরী] | অর্থনৈতিক ও গার্হস্থ্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জল ব্যবস্থাপনা কাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উজান এলাকায় পানি প্রত্যাহারের কারণে এ সব নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। গঙ্গা নদীর উপর [[ফারাক্কা বাঁধ|ফারাক্কা বাঁধ]] এবং বাংলাবান্ধার উত্তরে পুনর্ভবা ও তিস্তা নদীতে এ ধরনের [[বাঁধ|বাঁধ]] ও জল কাঠামোর প্রভাবে নদীগুলি স্বাভাবিক প্রবাহ হারাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের নদীগুলিতে পানির স্বল্পতা ছাড়াও এ অঞ্চলের [[ভূগর্ভস্থ পানি|ভূগর্ভস্থ পানি]] পুনঃসঞ্চারণে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের এ দুই অঞ্চলে আর্দ্রতার অভাবে প্রায়শই খরা দেখা দেয়। [সিফাতুল কাদের চৌধুরী] | ||

[[en:Drought]] | [[en:Drought]] | ||

১০:৩৪, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ

খরা (Drought) দীর্ঘকালীন শুষ্ক আবহাওয়া ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণে খরা অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাষ্পীভবন ও প্রস্বেদনের পরিমাণ বৃষ্টিপাতের চাইতে বেশি হলেই এমনটি ঘটে। খরার সময় খরা পীড়িত অঞ্চল তপ্ত হয়ে ওঠে এবং কূয়া, খাল, বিল শুকিয়ে যাওয়ায় ব্যবহার্য পানির অভাব ঘটে। নদীপ্রবাহ হ্রাস পায়, ভূগর্ভস্থ জলস্তর নিচে নেমে যায় ও মাটির আর্দ্রতায় ঘাটতি দেখা দেয়, ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে শস্য বিপর্যয় ঘটে এবং গবাদিপশুর খাদ্যসংকট দেখা দেয়। খাবার পানি, চাষাবাদ ও পশুপালনের ক্ষেত্রে সরাসরি বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জন্য খরা একটি বড় সমস্যা। প্রাচীন কাল থেকেই এ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানবজাতির ওপর সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে এসেছে। খরার ফলে উদ্ভূত ধূলিঝড় ও অগ্নিকান্ডের কারণে প্রায়শই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানব দেশান্তরের কারণও হতে পারে এ খরা। প্রাচীন বহু সভ্যতার পতনের সঙ্গে খরার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে ভারতের ১২টি রাজ্যের খরা ছিল গত শতকে এ অঞ্চলে সংঘটিত সবচেয়ে ভয়াবহ খরা।

ফসল জন্মানোর স্বাভাবিক সময়ে শস্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্দ্রতার চাইতে জমিতে কম আর্দ্রতা থাকলে সে সময়কে বাংলাদেশে খরা অবস্থা বলা হয়। বাংলাদেশে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহে মাঝেমধ্যেই খরার প্রকোপ দেখা যায়। অনেক সময় এ খরার রেশ ধরেই দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়। খরা শুরু হওয়ার সুর্নিদিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে বাঁশ ও সুপারি গাছের মাজা জ্বলে যাওয়া অর্থাৎ এদের সবুজ পত্ররাজি হারিয়ে যায় এবং মাটি ও বাতাসে আর্দ্রতার অভাবে নতুন পাতাও পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে। যদি দীর্ঘসময় ধরে বৃষ্টি না হয় বা সেচ দিয়ে পানির যোগান না দেওয়া যায় তা হলে প্রায় ক্ষেত্রেই গাছগুলি মরে যায়। পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা সম্পন্ন এলাকাতেও কখনও কখনও খরা হতে পারে। খরার প্রকোপে ফসল ক্ষতির পরিমাণ রোপা আমন এবং অন্যান্য ধানের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৬০ শতাংশের অধিক। খরার তীব্রতার নিরিখে বিভিন্ন ধরনের ফসলহানি ১০% থেকে ৭০% পর্যন্ত হতে পারে। পরিমাণমত ও সীমিত সেচের মাধ্যমে ফসলহানি কিছুটা কমানো যায়।

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম (বরেন্দ্রভূমি) অঞ্চলে খরার ঘন ঘন প্রাদুর্ভাব ওই এলাকার একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বরেন্দ্রভূমি বলয়ের মধ্যে রয়েছে রাজশাহী বিভাগের দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, নাটোর, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট ও নওগাঁ জেলাসমূহ। বরেন্দ্রভূমিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেশের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে কম। গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১,৯৭১ মিলিমিটার যা প্রধানত বর্ষা মৌসুমেই হয়ে থাকে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এলাকা ও বৎসর ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮১ সালে রেকর্ডকৃত বৃষ্টির পরিমাণ ছিল প্রায় ১,৭৩৮ মিমি, কিন্তু ১৯৯২ সালে ছিল ৭৯৮ মিমি। বৃষ্টিপাতের বণ্টনও স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। তাই বরেন্দ্র অঞ্চল দেশের মধ্যে খরাপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত।

বরেন্দ্র অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে ৩৫° থেকে ২৫° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে এবং শীতকালে ১২° থেকে ১৫° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে উঠানামা করে। দেশের এ বিশেষ অঞ্চলটি সাধারণভাবে বলতে গেলে গরম এবং অর্ধশুষ্ক বলে বিবেচিত। গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ গরমের সময় রাজশাহী এবং বিশেষ করে নাটোর জেলার লালপুরে তাপমাত্রা ৪৫° সেন্টিগ্রেড বা তারও বেশি হয়। আর শীতকালে দিনাজপুর ও রংপুরের কিছু অঞ্চলে তাপমাত্রা এমনকি ৫° সেন্টিগ্রেডেরও নিচে নেমে যায়। অর্থাৎ এ পুরাতন পলল অঞ্চল দেশের বাদবাকী অঞ্চলের জলবায়ুগত অবস্থার বিপরীতে সুস্পষ্টভাবে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া ধারণ করে রয়েছে।

আবহাওয়াবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে খরাকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়, যথা: স্থায়ী খরা, যা শুষ্ক জলবায়ুর একটি বৈশিষ্ট্য; মৌসুমি খরা, যা বর্ষা ও শীত মৌসুমের সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় থেকে ঘটে; এবং আপৎকালীন খরা যা অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে ঘটে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সাধারণত পরের দু’ধরনের খরা বেশি সংঘটিত হয়।

বাংলাদেশে সাধারণত বর্ষার আগে বা বর্ষার পরে খরা দেখা দেয়। ১৯৪৯ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কখনও সারা দেশে একযোগে খরা দেখা দেয় নি। ১৯৫১, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৬১, ১৯৬৬, ১৯৭২ এবং ১৯৭৯ সালে যথাক্রমে দেশের ৩১.৬৩, ৪৬.৫৪, ৩৭.৪৭, ২২.৩৯, ১৮.৪২, ৪২.৪৮ এবং ৪২.০৪ শতাংশ অঞ্চল খরা আক্রান্ত ছিল। বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ প্রায় ২০ বার খরা কবলিত হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালের খরা এবং পরবর্তীতে ১৯৯৫-৯৬ সালের খরা খাদ্যশস্যের বিশেষ করে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান কৃষিফসল ধান ও পাট মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। খরার প্রকোপে ৯০-এর দশকে চাল উৎপাদন ৩.৫ মিলিয়ন টন কম হয়েছে।

এ ছাড়া বাঁশঝাড়সমূহও দারুণ বিপর্যয়ের শিকার হয় যা উক্ত অঞ্চলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। খরার প্রকোপে শাকসবজি, তামাক, কলা ইত্যাদির ফলনও দারুণভাবে ব্যাহত হয়। যদি অন্যান্য শস্য (রবি শস্য, আখ, চা, গম ইত্যাদি) এবং সাংবাৎসরিক কৃষিসম্পদ, যেমন: সুপারি, লিচু, আম, কাঁঠাল, কলার মত বিভিন্ন ফলমূল ইত্যাদির ক্ষতি যোগ করা হয় তা হলে এ পরিমাণ অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে।

খরার কালপঞ্জি আঠারো শতক থেকে এ পর্যন্ত এতদঞ্চলের কয়েকটি মারাত্মক খরার কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১৭৯১ যশোর জেলায় খরা সংঘটিত হয় এবং বিভিন্ন জিনিষপত্রের দাম স্বাভাবিকের চেয়ে দুই/তিনগুণ বৃদ্ধি পায়।

১৮৬৫ ঢাকায় খরার কারণে দুর্ভি দেখা দেয়।

১৮৬৬ বগুড়া অঞ্চলে খরার দরুন ধান উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং মূল্য স্বাভাবিকের চেয়ে তিন গুণ বৃদ্ধি পায়।

১৮৭২ সুন্দরবন অঞ্চলে খরার কারণে শস্য উৎপাদন কয়েক দফা তিগ্রস্ত হয়।

১৮৭৪ বগুড়ায় খরার জন্য শস্য বিপর্যয় ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

১৯৫১ বাংলাদেশের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে তীব্র খরার জন্য চাল উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যাহত হয়।

১৯৭৩ বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম ব্যাপক খরা সংঘটিত হয় যা উত্তরবঙ্গে ১৯৭৪ সালের স্থানীয় দুর্ভিরে জন্য দায়ী।

১৯৭৪ এই খরায় দেশের ৪৭% অঞ্চল তিগ্রস্থ হয় এবং দেশের ৫৩% লোক দুর্ভোগের শিকার হয়।

১৯৭৮-৭৯ মোট আবাদি জমির প্রায় ৪২% তিগ্রস্ত হওয়ায় ব্যাপক শস্যহানি ঘটে, চালের উৎপাদন প্রায় ২০ ল টন হ্রাস পায় এবং মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৪% য়তির শিকার হয়।

১৯৮১ তীব্র খরায় সমগ্র বাংলাদেশে শস্য উৎপাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে।

১৯৮২ খরার কারণে ধানের তির পরিমাণ প্রায় ৫৩,০০০ টন। একই বছর বন্যায় ধানের তির পরিমাণ ছিল ৩৬,০০০ টন।

১৯৮৯ এই খরায় উত্তরপশ্চিম বাংলাদেশের অধিকাংশ নদী শুকিয়ে যায় এবং নওগাঁ, নবাবগঞ্জ, নীলফামারী ও ঠাকুরগাঁওসহ বেশ কয়েকটি জেলার পৃষ্ঠমৃত্তিকাশুকিয়ে যাওয়ায় দীর্ঘসময় ধরে ধূলিধূসর পরিবেশ বিরাজ করে।

১৯৯৪-৯৫ বাংলাদেশে সমসাময়িক কালের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী খরা, ব্যাপক শস্যহানি ঘটে।

খরার কারণ বাংলাদেশের জলীয় ও জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যের কারণে আর্দ্র বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানি আর শুকনা মৌসুমে কম জলসরবরাহ খরা পরিবেশ সৃষ্টি করে। আন্তঃসীমান্ত নদীগুলিতে মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণ পরিস্থিতিকে আরও অবনতিশীল করে তোলে। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত ৫৮টি নদী প্রকৃতপক্ষে ভারত ও মায়ানমার (৫৫টি ভারত ও ৩টি মায়ানমার) থেকে এ দেশে ঢুকেছে। এদের অধিকাংশই উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে এ দেশে প্রবেশ করেছে।

অর্থনৈতিক ও গার্হস্থ্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জল ব্যবস্থাপনা কাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উজান এলাকায় পানি প্রত্যাহারের কারণে এ সব নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা বাঁধ এবং বাংলাবান্ধার উত্তরে পুনর্ভবা ও তিস্তা নদীতে এ ধরনের বাঁধ ও জল কাঠামোর প্রভাবে নদীগুলি স্বাভাবিক প্রবাহ হারাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের নদীগুলিতে পানির স্বল্পতা ছাড়াও এ অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানি পুনঃসঞ্চারণে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের এ দুই অঞ্চলে আর্দ্রতার অভাবে প্রায়শই খরা দেখা দেয়। [সিফাতুল কাদের চৌধুরী]