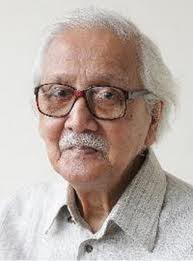

আহমেদ, সফিউদ্দীন

আহমেদ, সফিউদ্দীন (১৯২২-২০১২) চিত্রশিল্পী। বাংলাদেশের পথিকৃৎ শিল্পীদের অন্যতম। ‘শিল্পগুরু’ উপাধিতে ভূষিত। ১৯২২ সালের ২৩ জুন কলকাতার ভবানীপুরস্থ নন্দন রোডে পিতৃগৃহে জন্ম। পিতার নাম শেখ মতিনউদ্দিন (ওরফে মতিউদ্দিন)। মায়ের নাম বিবি জমিলা খাতুন। তাঁর একমাত্র বোন নূরজাহান বেগম ছিলেন চার বছরের বড়ো। তাঁর পিতামহ শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ (বেচু) পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। তিনি পূর্বপুরুষের বাড়ি চবিবশ পরগনা থেকে কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের নন্দন রোডে এসে আবাস গড়েছিলেন। পেশায় প্রচুর সুনাম অর্জন করায় নন্দন রোডে তাঁর বাড়ির পাশের শাখা সড়কটির নাম তাঁর নামানুসারে রাখা হয়েছিল ‘বেচু ডাক্তার লেন’। সফিউদ্দীন আহমেদের বাবা ছিলেন ভূমি অফিসের সাব রেজিস্ট্রার। চাচাদের একজন ছিলেন প্রকৌশলী, একজন চিকিৎসক ও আরেকজন আইনজীবী। পিতৃগৃহে সচ্ছলতা ও উন্নত সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। ছিল গানের চর্চা ও গান-বাজনার আয়োজন - দুইই। তাঁর বাবা একতারা দোতারা বাজাতেন, বড়ো বোন গান গাইতেন। তিনি নিজেও শিক্ষকের কাছে সেতারবাদন শিখেছেন, নিয়মিত অংশ নিয়েছেন খেলাধুলায়। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম শেখ সফিউদ্দীন আহমেদ, যার প্রথম অংশটি নিজেই পরে বর্জন করেন।

সফিউদ্দীন আহমেদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন কলকাতার পদ্মপুকুর হাইস্কুলে। নবম শ্রেণির ছাত্র থাকাবস্থায় ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে তিনি কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। আর্ট স্কুলে ছ-বছরের কোর্স অধ্যয়নকালে বহির্দৃশ্য নিয়ে স্কেচ করা ছিল বাধ্যতামূলক। এভাবে প্রকৃতি অনুশীলনের জন্য কলকাতা শহর ও শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে যেমন ছবি এঁকেছেন তেমনি গিয়েছেন কলকাতার বাইরে। ১৯৩৬-৪১এ গিয়েছেন বিহারের মধুপুর, দেওঘর, জেসিডি, গিরিডি, চাইবাসা, ঝাঝা প্রভৃতি অঞ্চলে। ১৯৪২, ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালে গিয়েছেন সাঁওতাল পরগনার দুমকা অঞ্চলে। দুমকা অঞ্চলভিত্তিক চিত্রমালা শিল্পী হিসেবে তাঁকে সার্থকতা এনে দিয়েছে। ১৯৪২ সালে তিনি আর্ট স্কুলে ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে ছ-বছরের কোর্স সমাপ্ত করেন এবং জলরং ও তেলরঙে দতা অর্জনের পাশাপাশি উড এনগ্রেভিং মাধ্যমটিও গভীরভাবে রপ্ত করেন। ওই বছরেই ভর্তি হন টিচারশিপ কোর্সে। কিন্তু ১৯৪৩এর দুর্ভিরে সময় চাকরিতে যোগ দিলে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ ব্যাহত হয়।

পরে ১৯৪৪ সালে উক্ত কোর্সে পুনঃভর্তি হয়ে ১৯৪৬ সালে তা কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেন। এই কোর্সে তিনি বেছে নেন ছাপচিত্র বিভাগ এবং এতে তাঁর পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল উড এনগ্রেভিং, লিথোগ্রাফি ও ম্যুরাল পেইন্টিং। এরপর তিনি শিক্ষকতায় নিযুক্ত হয়ে দশ বছর শিক্ষকতা করার পর ১৯৫৬ সালে ছাপচিত্রে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য যান লন্ডনে। সেখানকার সেন্ট্রাল স্কুল অফ আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটসে ভর্তি হয়ে এচিং ও কপার এনগ্রেভিংয়ে নিবিড় পাঠ গ্রহণ শেষে ১৯৫৮ সালে উভয় বিষয়ে ডিস্টিংশনসহ ডিপ্লোমা অর্জন করেন। সেখানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন মেলুয়িন ইভানস। দীর্ঘ এক দশকের শিক্ষকতা সত্ত্বেও তিনি লন্ডন গিয়ে পুরোপুরিভাবে ছাত্র বনে যান। সমস্ত সময়টা তিনি কেবল শেখার কাজেই ব্যয় করেন। আধুনিক ছাপচিত্রের জনক স্ট্যানলি হেটারের সঙ্গে এ কালপর্বে কথা বলার সুযোগ পান। লন্ডনসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। এ উদ্দেশ্যে যান ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ড।

১৯৪৬ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত টিচারশিপ কোর্সের চূড়ান্ত পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন এবং জুলাই মাসে কলকাতা আর্ট স্কুলে ছাপচিত্র বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৪৭এ দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিত ১৪ আগস্ট তিনি ঢাকা আসেন এবং ১৫ আগস্ট ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ড্রইং-এর শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর ঢাকায় আর্ট স্কুল গড়ার আন্দোলনে তিনি জয়নুল আবেদিনের সহযোগী হিসেবে সক্রিয় হন। এই আন্দোলনের সফলতায় নবগঠিত ‘গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ আর্টস, ঢাকা’-র তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে নতুন প্রতিষ্ঠানে তিনি ছাপচিত্র বিভাগের লেকচারার ও প্রধান নিযুক্ত হন। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬৩ সালে সরকারি আর্ট কলেজে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৯ সালে এই কলেজ থেকে তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৮৩ সালে এই প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউটে রূপান্তরিত হওয়ার পর ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি এর ছাপচিত্র বিভাগে সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক হিসেবে এবং ১৯৯৪ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৩৯ সালে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রাবস্থায় আর্ট স্কুলের বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনীতে সকল মাধ্যমে দ্বিতীয় পুরস্কার ও জলরং মাধ্যমে তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত ‘বেঙ্গল পেইন্টার্স টেস্টিমনি’র চারজন সম্পাদকের অন্যতম ছিলেন তিনি। ১৯৪৫ সালে কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্ট আয়োজিত সর্বভারতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীতে ‘পারাবত’ (তেলরং) চিত্রটির জন্য ‘অ্যাকাডেমির প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদক’ লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে বিহারের পাটনা শিল্পকলা পরিষদ আয়োজিত বার্ষিক প্রদর্শনীতে ‘শান্তিনিকেতনের দৃশ্যপট’ (ড্রাই পয়েন্ট) চিত্রের জন্য তিনি ‘বিহার হেরাল্ড স্বর্ণপদক’ লাভ করেন। ওই বছর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমকালীন চারুকলা প্রদর্শনীতে ‘সাঁওতাল মেয়ে’ (উড এনগ্রেভিং) চিত্রের জন্য পাশ্চাত্য ধারার সাদাকালো বিভাগে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেন। ওই বছর ইউনেস্কোর উদ্যোগে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আধুনিক শিল্পে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে পাটনা শিল্পকলা পরিষদ আয়োজিত প্রদর্শনীতে একই সঙ্গে ‘সূর্যালোকে কুটির’ (তেলরং) চিত্রটির জন্য ‘দ্বাবভাঙ্গা মহারাজার স্বর্ণপদক’ এবং ‘সাঁওতাল মেয়ে’ (উড এনগ্রেভিং) চিত্রটির জন্য ‘শিল্পকলা পরিষদ স্বর্ণপদক’ লাভ করেন। একই বছর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তঃএশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে ‘পারাবত’ (অ্যাকুয়াটিন্ট) চিত্রের জন্য সাদাকালো বিভাগে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। একই বছর ভারতের স্বাধীনতা উপলে লন্ডনে অনুষ্ঠিত খ্রিষ্টপূর্ব ২৪০০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের শিল্প প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ। ১৯৪৮ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ। ১৯৫৯ সালে লন্ডনের নিউভিশন সেন্টার গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয় তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী। ১৯৬২, ১৯৬৪ ও ১৯৬৬ সালে জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল বিয়েনাল এক্সিবিশন অফ প্রিন্টস-এ পরপর তিনবার অংশগ্রহণ। ১৯৬৩ সালে তিনি পাকিস্তান সরকারের ‘প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদক’ লাভ করেন। ১৯৭৮ সালে লাভ করেন ‘একুশে পদক’। ১৯৭৯ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ‘আর্টস অফ বেঙ্গল-দি হেরিটেজ অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড ইস্টার্ন ইন্ডিয়া’ শীর্ষক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ। ১৯৮১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত এশীয় দ্বিবার্ষিক প্রদর্শনীর আটটি আয়োজনের প্রতিটিতে অংশগ্রহণ। ১৯৮৪ সালে ‘বাংলাদেশ চারুশিল্পী সংসদের সম্মাননা’ লাভ। ১৯৮৫ সালে ‘বাংলা একাডেমীর সম্মানসূচক ফেলো’ মনোনীত। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ সরকারের ডাক বিভাগ কর্তৃক ‘মাছ ধরার জাল’ শীর্ষক তাঁর চিত্রকর্ম অবলম্বনে একটি স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশ। ১৯৯৬ সালে ‘স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার’ ও ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন সম্মাননা’ লাভ। ২০০৮ সালে ঢাকায় বেঙ্গল গ্যালারিতে ‘রেখার অশেষ আলো’ শীর্ষক তাঁর প্রথম একক রেখাচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই একই প্রদর্শনী কলকাতার রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় ২০০৯ সালে। ২০১০ সালে ঢাকায় বেঙ্গল শিল্পালয়ে অনুষ্ঠিত হয় তাঁর সব মাধ্যমের শিল্পকর্মের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রদর্শনী।

পরিবার-জীবন ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। স্ত্রীর নাম আঞ্জুমান আরা। তাঁর তিন সন্তানের জন্ম ১৯৬২, ১৯৬৪ ও ১৯৬৯ সালে। নাম যথাক্রমে সাঈদ আহমেদ, আহমেদ নাজির ও সেলিনা আহমেদ। কনিষ্ঠ পুত্র চিত্রশিল্পী। বাংলাদেশের পথিকৃৎ শিল্পীদের অন্যতম সফিউদ্দীন আহমেদ একই সঙ্গে বাংলাদেশের আধুনিক ছাপচিত্রেরও জনক। তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ, নিভৃতচারী, রুচিশীল, সংগীতানুরাগী, সাহিত্যপিপাসু, বিজ্ঞানমনস্ক ও মুক্তদৃষ্টির অধিকারী। তিনি ছিলেন নিরহংকার ও বিনয়ী, অথচ প্রখর নীতিবোধসম্পন্ন। শিল্পচর্চা ছিল তাঁর কাছে গভীর সাধনার বিষয়। ফলে নিজ সৃষ্টিকে পণ্যসামগ্রী হিসেবে কখনো বিবেচনা করেন নি। নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়ার নিরন্তর প্রয়াসই তাঁর শিল্পযাত্রার মূলকথা। অর্থাৎ সবসময়ই তিনি তৎপর থেকেছেন নিজ শিল্পের উন্নতি সাধনে, পরীা-নিরীায়। ফলে ছাপচিত্র, তেলচিত্র ও রেখাচিত্র এই তিন মাধ্যমেই তিনি অর্জন করেছেন এক শিখরস্পর্শী কৃতিত্ব। আজন্ম নগরবাসী এই শিল্পীর চেতনাও ছিল নাগরিকতায় পরিশুদ্ধ। স্বল্পভাষী, কোমল স্বভাবের অধিকারী এই শিল্পীর মনে ছিল সর্বদা এক প্রশান্তির ভাব।

১৯৪৭এ দেশভাগের পরিণতিতে নিজ জন্মস্থান কলকাতা থেকে উন্মূলিত হয়ে ঢাকায় নতুন বসতি নির্মাণের মধ্য দিয়ে তিনি নতুন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। পূর্ববাংলার প্রকৃতি ও জনজীবনের স্বাতন্ত্র্য অনুধাবন করেন তিনি। ওখানকার প্রকৃতিতে ছিল ধূসরতা, এখানে দেখেন নীলাভ সবুজের ছড়াছড়ি। নীল ও সবুজকে একত্র করতে গিয়ে প্রথমে বেশ সমস্যায় পড়তে হয় তাঁকে। নীল ও সবুজকে মিশিয়ে আকাক্সিত এফেক্ট আনতে তাঁর লেগে যায় কয়েক বছর। তাঁর তেলচিত্রে নীল ও সবুজের সূক্ষ্ম ও পরিমার্জিত ব্যবহার দেখলে এই সাধনার বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। এছাড়া তিনি পরিচিত হন এখানকার বন্যার সঙ্গে; সেই সঙ্গে জাল-মাছ ও নৌকার সঙ্গে। তিনি দেখেন লোকজীবনের বৈচিত্র্য। এসবই তাঁর শিল্পচর্চাকে প্রভাবিত করে।

জলরং, তেলরং ও রেখাচিত্র ছাড়া ছাপচিত্রের যেসব মাধ্যমে তিনি কাজ করেন তা হলো: উড এনগ্রেভিং, ড্রাই পয়েন্ট, অ্যাকুয়াটিন্ট, লিথোগ্রাফি, এচিং, কপার এনগ্রেভিং প্রভৃতি।

মাধ্যমগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী হওয়ার বিষয়টিও তাঁর শিল্পবৈশিষ্ট্যের অংশ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি দুটি মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছেন। এ দুটি হলো: রেখাচিত্র ও তেলচিত্র। অন্য মাধ্যমগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি কিছুদিন অনুশীলনের পর সেটি ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন, ছাত্রজীবনের (১৯৩৬-৪২) পর তিনি আর জলরং মাধ্যমে ছবি আঁকেন নি। ছাত্রজীবনেই শুরু করেছিলেন উড এনগ্রেভিং মাধ্যমের চর্চা, সেটি ১৯৫৬ সালে লন্ডন যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কলকাতায় শিক্ষকতা কোর্সে অধ্যয়নকালে (১৯৪৪-৪৬) ড্রাই পয়েন্ট মাধ্যমে ছবি এঁকেছেন, তারপর আর আঁকেন নি। ওই সময়েই কোর্সের প্রয়োজনে লিথোগ্রাফি মাধ্যমের চর্চা করেছিলেন, কিন্তু পরে আর এ বিষয়ে আগ্রহ দেখান নি। ওই সময়েই তিনি অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমে চিত্র রচনা করেছেন। ঢাকায় এসেও এ মাধ্যমে ছবি এঁকেছেন। এবং ১৯৫৬ সালে লন্ডন গিয়ে এচিং মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা লাভের পর এচিং, অ্যাকুয়াটিন্ট, সফটগ্রাউন্ড, ডিপ এচ প্রভৃতি নানা মাধ্যমের মিশ্রণ ঘটিয়ে এরপর থেকে চিত্র রচনা করেছেন। লন্ডনে শিখেছেন আরেকটি নতুন মাধ্যম: কপার এনগ্রেভিং (তাম্রতণ)। সুতরাং উড এনগ্রেভিং পরিত্যাগ করে এরপর তিনি এই মাধ্যমেই তণশিল্প রচনা করেছেন।

১৯৫৬র ডিসেম্বরে লন্ডন যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সফিউদ্দীন আহমেদের চিত্রধারায় অবয়বধর্মী বাস্তবতাই মুখ্য স্থান দখল করে ছিল। অবয়বকে তিনি ইতোমধ্যে ভাঙলেও তা নিজ পরিচিত রূপকে পুরোপুরিভাবে বিনাশ করে নি। কিন্তু লন্ডনে যাওয়ার পর অবয়বকে তিনি এতটাই ভাঙচুর করলেন যে অবয়ব তার পরিচিত রূপকে পুরোপুরিভাবে হারিয়ে ফেলল। এভাবেই তিনি বিশ শতকের মধ্য লগ্নে বিশ্বশিল্পে সূচিত আধুনিক ধারাকে অঙ্গীকার করলেন। ফলে তাঁর চিত্রের জমিনে এসে ভিড় করল নানা অপরিচিত রূপকল্প (ইমেজ)। প্রতীক ও রূপকের ব্যাপক ব্যবহারে তাঁর চিত্র সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করল। সেই সঙ্গে তিনি ব্রতী হলেন টেকনিকের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায়।

লন্ডনের উচ্চশিক্ষা তাঁর চিত্রের বিষয় ও কলাকৌশলে যে পরিবর্তনের সূচনা ঘটায় তাতে রূপক-প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ হয়ে ওঠে অনিবার্য। স্বাধীনতা-উত্তরকালেও অব্যাহত থাকে এই ধারা। এ কালে চোখ তাঁর ছবিতে বিশেষভাবে প্রতীকী ব্যঞ্জনার দ্যোতক হয়ে ওঠে। একথা ঠিক, ষাটের দশকে মাছের রূপাবয়ব ও নৌকার গলুই তাঁর চিত্রে চোখের আদল পেয়েছে। ‘বিুব্ধ মাছ’ (১৯৬৪) শীর্ষক চিত্রে মাছের চোখটি তার বদ্ধাবস্থাজনিত প্রতিবাদ প্রকাশ করছে। এসবই হয়ত বিপ্তি চিত্র। কিন্তু আশির দশকে তিনি সরাসরি চোখের মোটিফ ব্যবহার করে আঁকলেন ‘কান্না’ (১৯৮০), ‘একুশে স্মরণে’ (১৯৮৭), ‘একাত্তরের স্মৃতি’ (১৯৮৮), ‘একাত্তরের স্মরণে’ (২০০২) শীর্ষক একগুচ্ছ তাম্রতণ মাধ্যমের চিত্র যা চোখের এক নতুন রূপ বা অভিব্যক্তি প্রকাশ করল।

এচিং, অ্যাকুয়াটিন্ট, মেটাল এনগ্রেভিং মাধ্যমে তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সার্থক সব চিত্রকর্ম। ছাপচিত্রে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সবচেয়ে সার্থক দৃষ্টান্ত তাঁর ‘জলের নিনাদ’ (১৯৮৫) শীর্ষক শিল্পকর্মটি। এটি করার জন্য তিনি ছাপচিত্রের প্রায় সবগুলো মাধ্যমকে এক সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এর আইডিয়াটা তিনি নিয়েছেন অর্কেস্ট্রা থেকে। অর্কেস্ট্রায় সবগুলো যন্ত্রকে একসঙ্গে বাজানো এবং তার মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধনের যে অসাধারণ দতা আছে তা থেকেই তিনি পরিকল্পনা করলেন ছাপচিত্রের সবগুলো মাধ্যমকে ব্যবহার করে একটি চিত্র সৃষ্টির। এ চিত্রে এচিং, অ্যাকুয়াটিন্ট, সুগার অ্যাকুয়াটিন্ট, মেজোটিন্ট, লিফটগ্রাউন্ড, এনগ্রেভিং, ডিপ এচ, ড্রাই পয়েন্ট প্রভৃতি মাধ্যমের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

ছাত্রবয়স থেকেই কালো রঙের প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি হয় শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদের মনে। কালো তাঁর কাছে বিবেচিত হয়েছে রঙের রাজা হিসেবে। এই রংকে আয়ত্ত করা রীতিমতো দুরূহ মনে হয়েছে তাঁর কাছে। ফলে কালো রঙের অনুশীলনের জন্য দীর্ঘ দিন প্রচুর পরিশ্রম করেছেন তিনি। তা সত্ত্বেও কালোর এই অনুশীলনে তৃপ্ত হয় নি তাঁর মন। নব্বইয়ের দশকে এসে তিন বছরেরও অধিককাল যাবৎ তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যাপৃত হন একগুচ্ছ রেখাচিত্র রচনায়, যেসব চিত্রে কালো রঙের বিচিত্র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিল্পীজীবনের শেষ প্রান্তে এসে যেন কিছুটা পরিতৃপ্তি পেলেন। এসব চিত্রকে তিনি নাম দিলেন ‘ব্ল্যাক সিরিজ’ বা ‘কালো চিত্রমালা’।

মাধ্যমগত আন্তঃধর্মীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও তিনি সফলতা দেখিয়েছেন। অর্থাৎ এক মাধ্যমের বৈশিষ্ট্যকে অন্য মাধ্যমের চিত্রে প্রয়োগ করেছেন সার্থকভাবে। যেমন, ছাপচিত্র ও তেলচিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন রেখাচিত্রে। এচিংয়ের সূক্ষ্ম-সরু রেখা, এনগ্রেভিংয়ের বঙ্কিম গতিশীল রেখা, ড্রাই পয়েন্টের কাব্যিক মাধুর্যময় রেখা যেমন রেখাচিত্রে অন্বিষ্ট হয়েছে তেমনি অ্যাকুয়াটিন্টের মিহি-দানাদার বৈশিষ্ট্য, তেলচিত্রের নানা স্তরময় রঙের প্রলেপগত মসৃণতা প্রভৃতি সমৃদ্ধ করেছে তাঁর রেখাচিত্রের জমিন। আবার ছাপচিত্রের বিচিত্রগামী রেখা যেমন তেলচিত্রের জমিনকে বৈচিত্র্যময় করেছে তেমনি অ্যাকুয়াটিন্টের মিহি-দানাদার বৈশিষ্ট্যও তেলচিত্রের তলকে করেছে আকর্ষণীয়। এনগ্রেভিংয়ের গুণাগুণও তিনি সঞ্চার করার চেষ্টা করেছেন তেলরং মাধ্যমে। অন্যদিকে তেলচিত্রের টেক্সচারসহ অন্যান্য গুণও কখনো কখনো অন্বিষ্ট হয়েছে ছাপচিত্রে কিংবা রেখাচিত্রে।

তাঁর সৃষ্টিকর্মে শৈলীগত ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকলেও তা টেকনিকসর্বস্ব নয়, বিষয়ের বৈচিত্র্যে ও সৃজনশীলতায় তা সমান সমৃদ্ধ। তাঁর চিত্রবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, তাঁর সব ছবির ভেতরইে স্পষ্ট হোক কিংবা অস্পষ্ট হোক বিষয়বস্তুর উপস্থিতি লযোগ্য। তাঁর চিত্র-পরিকল্পনার মধ্যেই রয়েছে এই বিষয়গত উপাদানের বৈভব। বিষয়ের এই মহিমা সৃষ্টি হয়েছে দেশের উপাদান থেকে। এদিক থেকে তাঁর ছবি বাস্তবধর্মী। চিত্রে তিনি দেশের আত্মাকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। তবে এই দেশচেতনা তাঁকে স্লোগানমুখরিত করে না, জীবনের মর্মমূলে গভীর বোধের কাছে তা আবেদন সৃষ্টি করে। এর কারণ, বিষয়বৈভবের সঙ্গে সবসময়ই সমৃদ্ধ শৈলীর একটা অসামান্য সমন্বয় ঘটাতে তিনি চেয়েছেন। এই সমন্বয়চেতনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যভাবনারও সম্মিলন ঘটেছে। তিনি মনে করেন, আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনেক সমৃদ্ধ। কিন্তু পাশ্চাত্য অনেক উন্নতি লাভ করেছে টেকনিক্যাল দিকগুলোতে। সে-কারণে ওদের কলাকৌশলকে তিনি গভীরভাবে আয়ত্ত করেছেন। আবার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরেছেন ভীষণভাবে। এভাবে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ের ভালো দিকগুলোকে সমন্বিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। বিশ্বশিল্পের সমকালীন আধুনিকতার সকল নির্যাসকে আয়ত্ত করে নিজ শিল্পভুবনকে সার্থকতায় মণ্ডিত করেছেন।

ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস, বেলগ্রেডের নন-অ্যালাইন্ড আর্ট গ্যালারি, জাপানের ফুকুওকা মিউজিয়ম, ঢাকার জাতীয় জাদুঘর ও শিল্পকলা একাডেমীসহ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের সংগ্রহে তাঁর শিল্পকর্ম সংরতি আছে। তবে তাঁর অধিকাংশ চিত্রকর্মই আছে তাঁর পারিবারিক সংগ্রহে।

২০১২ সালের ২০এ মে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে এই মহান শিল্পীর জীবনাবসান ঘটে। [সৈয়দ আজিজুল হক]