ধান: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য

NasirkhanBot (আলোচনা | অবদান) অ (Added Ennglish article link) |

সম্পাদনা সারাংশ নেই |

||

| (একই ব্যবহারকারী দ্বারা সম্পাদিত ৪টি মধ্যবর্তী সংশোধন দেখানো হচ্ছে না) | |||

| ১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||

[[Category:Banglapedia]] | [[Category:Banglapedia]] | ||

'''ধান''' (Rice) Graminae গোত্রের দানাশস্যের উদ্ভিদ ''Oryza sativa''। ধান উষ্ণ জলবায়ুতে, বিশেষত পূর্ব-এশিয়ায় ব্যাপক চাষ হয়। প্রাচীন চীনা ভাষার Ou-liz শব্দটি আরবিতে Oruz ও গ্রীক ভাষায় Oryza হয়ে শেষে Ritz ও Rice হয়েছে। ধান বা ধান্য শব্দের উৎপত্তি অজ্ঞাত। ধানবীজ বা চাল সুপ্রাচীনকাল থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রধান খাদ্য। চীন ও জাপানের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় ১০,০০০ বছর আগে ধানচাষ শুরু হয়েছিল বলে জানা যায়। ব্যাপক অভিযোজন ক্ষমতার দরুন ধান উত্তর কোরিয়া থেকে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া, এমনকি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২,৬০০ মিটার উচ্চতায়ও (জুমলা, নেপাল) জন্মায়। আউশ, আমন অথবা বোরো হিসেবে প্রায় সারা বছরই বাংলাদেশে ধানের চাষ হয়। | |||

'''ধান '''(Rice) Graminae গোত্রের দানাশস্যের উদ্ভিদ ''Oryza sativa''। ধান উষ্ণ জলবায়ুতে, বিশেষত পূর্ব-এশিয়ায় ব্যাপক চাষ হয়। প্রাচীন চীনা ভাষার | |||

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগের ক্যালরি চাহিদা মিটায় ধান। বাংলাদেশ, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম ও কাম্পুচিয়ার প্রায় ৯০% লোকের প্রধান খাদ্য ভাত। | পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগের ক্যালরি চাহিদা মিটায় ধান। বাংলাদেশ, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম ও কাম্পুচিয়ার প্রায় ৯০% লোকের প্রধান খাদ্য ভাত। | ||

ধান বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটি সম্পদের প্রতীক। বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য বিভাগের নির্ধারিত জনপ্রতি দৈনিক চালের চাহিদার পরিমাণ ৪১০ গ্রাম। ২০০৪-০৫ সালে বাংলাদেশে প্রায় ২৯০ লক্ষ মে টন ধান উৎপন্ন হয়েছিল, যা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল কম। এদেশে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ২.৪৩ মে টন। বাংলাদেশে তিনটি মৌসুমে ধান উৎপাদিত হয়। এগুলো হলো আউশ, আমন ও বোরো।উৎপাদনের পরিমাণ বিচারে বোরো শীর্ষে এবং তারপরই রয়েছে আমন ও আউশ। উচ্চফলনশীল জাতের ( | [[Image:RiceAush.jpg|thumg|400px|center]] | ||

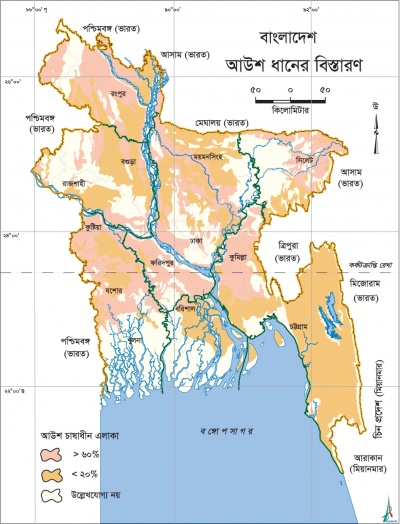

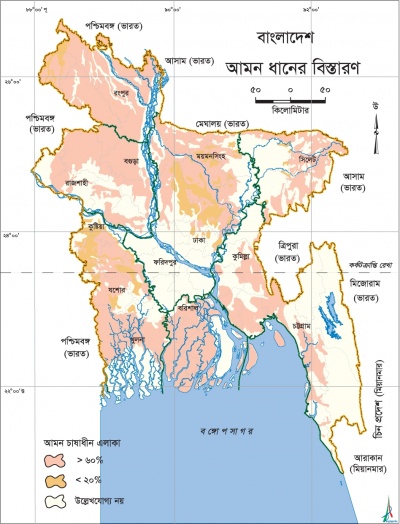

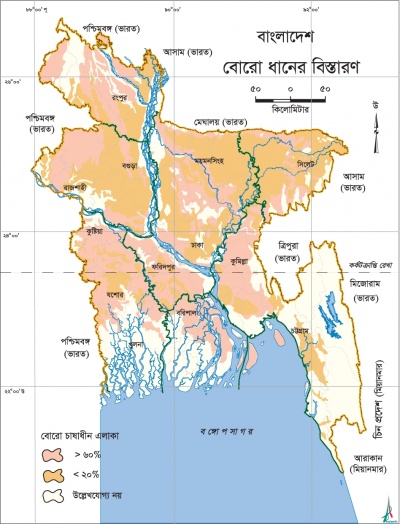

ধান বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটি সম্পদের প্রতীক। বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য বিভাগের নির্ধারিত জনপ্রতি দৈনিক চালের চাহিদার পরিমাণ ৪১০ গ্রাম। ২০০৪-০৫ সালে বাংলাদেশে প্রায় ২৯০ লক্ষ মে টন ধান উৎপন্ন হয়েছিল, যা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল কম। এদেশে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ২.৪৩ মে টন। বাংলাদেশে তিনটি মৌসুমে ধান উৎপাদিত হয়। এগুলো হলো আউশ, আমন ও বোরো।উৎপাদনের পরিমাণ বিচারে বোরো শীর্ষে এবং তারপরই রয়েছে আমন ও আউশ। উচ্চফলনশীল জাতের (HYV) ধান মোট জমির প্রায় ৭০% দখল করলেও ফলন মোট উৎপাদনের প্রায় ৮৩%। বোরো ধানের জমির পরিমাণ আমনের চেয়ে কম, তবে উৎপাদনের হিসাবে বোরো আছে প্রথম স্থানে। এদেশে ধানচাষের আওতায় রয়েছে মোট শস্যক্ষেত এলাকার ৭২% জমি। সারাবছরই এখানে ধানচাষ চলে, ফলে গ্রামাঞ্চলের কর্মসংস্থানের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ ধানচাষ চাষনির্ভর। | |||

বোরো ধানের জমির পরিমাণ আমনের চেয়ে কম, তবে উৎপাদনের হিসাবে বোরো আছে প্রথম স্থানে। এদেশে ধানচাষের আওতায় রয়েছে মোট শস্যক্ষেত এলাকার ৭২% জমি। সারাবছরই এখানে ধানচাষ চলে, ফলে গ্রামাঞ্চলের কর্মসংস্থানের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ ধানচাষ চাষনির্ভর। | |||

[[Image:RiceAman.jpg|thumg|400px|center]] | |||

ধানের তুষ ছাড়ানো দানাই চাউল বা চাল এবং রান্না করা চালকে বলে ভাত। সুগন্ধি চাল দিয়ে ঘি ও বিভিন্ন মসলাযোগে মুরগি, গরু, খাসির মাংসের পোলাও, বিরিয়ানি, তেহারি ইত্যাদি বিশেষ ধরনের খাবার রান্না হয়। ডাল মিশানো অতিরিক্ত সিদ্ধ চালকে খিচুড়ি বলে। খিচুড়ির সঙ্গে ডাল ও সবজি মিশালে তাতে প্রোটিনের পরিমাণ বাড়ে এবং অধিক পুষ্টিকর হয়। তাছাড়া চাল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পিঠা ও পায়েশ তৈরি করা যায়। | ধানের তুষ ছাড়ানো দানাই চাউল বা চাল এবং রান্না করা চালকে বলে ভাত। সুগন্ধি চাল দিয়ে ঘি ও বিভিন্ন মসলাযোগে মুরগি, গরু, খাসির মাংসের পোলাও, বিরিয়ানি, তেহারি ইত্যাদি বিশেষ ধরনের খাবার রান্না হয়। ডাল মিশানো অতিরিক্ত সিদ্ধ চালকে খিচুড়ি বলে। খিচুড়ির সঙ্গে ডাল ও সবজি মিশালে তাতে প্রোটিনের পরিমাণ বাড়ে এবং অধিক পুষ্টিকর হয়। তাছাড়া চাল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পিঠা ও পায়েশ তৈরি করা যায়। | ||

'''ধানগাছ''' বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর ভ্রূণকান্ড ও ভ্রূণমূল যথাক্রমে ধানের কান্ড ও গুচ্ছমূলে পরিণত হয়। কান্ড পর্বসন্ধি ও পর্বমধ্য দ্বারা গঠিত। কান্ড থেকে উৎপন্ন পাতা একটি লম্বা পত্রফলক ও চ্যাপ্টা বৃন্তের সমন্বয়ে গঠিত। সর্বশেষ পাতাকে ধ্বজাপত্র (flag leaf) বলে, তাতে থাকে শেষ পর্বমধ্য বা যৌগমঞ্জরি (panicle)। সাধারণ জাতের ধানের তুলনায় উচ্চফলনশীল জাতগুলি অধিক সংখ্যক কুঁশি ও দানা উৎপাদন করে, তাই এদের ফলনও বেশি। | [[Image:RiceBoro.jpg|thumg|400px|center]] | ||

'''''ধানগাছ''''' বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর ভ্রূণকান্ড ও ভ্রূণমূল যথাক্রমে ধানের কান্ড ও গুচ্ছমূলে পরিণত হয়। কান্ড পর্বসন্ধি ও পর্বমধ্য দ্বারা গঠিত। কান্ড থেকে উৎপন্ন পাতা একটি লম্বা পত্রফলক ও চ্যাপ্টা বৃন্তের সমন্বয়ে গঠিত। সর্বশেষ পাতাকে ধ্বজাপত্র (flag leaf) বলে, তাতে থাকে শেষ পর্বমধ্য বা যৌগমঞ্জরি (panicle)। সাধারণ জাতের ধানের তুলনায় উচ্চফলনশীল জাতগুলি অধিক সংখ্যক কুঁশি ও দানা উৎপাদন করে, তাই এদের ফলনও বেশি। | |||

[[Image:RicePlant.jpg|thumb|400px|right|ধানের চারারোপাণ]] | |||

বাংলাদেশের প্রত্যেক শ্রেণির ধানের কিছু সুনির্দিষ্ট শারীর-বংশানুসৃত বৈশিষ্ট্য আছে। রায়দা বাংলাদেশের ধানের জাতগুলির আদিরূপ, যা এখন বিপন্ন। ধানের অসংখ্য প্রকারভেদ ও জাত আছে যেগুলিকে ‘জার্মপ্লাজম’ বলা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জীন ব্যাংকে ব্যবহার্য এ ধরনের প্রায় ৫,০০০ জার্মপ্লাজম আছে। | বাংলাদেশের প্রত্যেক শ্রেণির ধানের কিছু সুনির্দিষ্ট শারীর-বংশানুসৃত বৈশিষ্ট্য আছে। রায়দা বাংলাদেশের ধানের জাতগুলির আদিরূপ, যা এখন বিপন্ন। ধানের অসংখ্য প্রকারভেদ ও জাত আছে যেগুলিকে ‘জার্মপ্লাজম’ বলা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জীন ব্যাংকে ব্যবহার্য এ ধরনের প্রায় ৫,০০০ জার্মপ্লাজম আছে। | ||

বাংলাদেশে ধান চাষ হয় আমন, আউশ ও বোরো হিসেবে। আমন (বোনা ও রোপা) ডিসেম্বর-জানুয়ারি, বোরো মার্চ-মে এবং আউশ জুলাই-আগস্ট মৌসুমে ফলানো হয়। আবার, এসব জাতের মধ্যে রোপা আমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মোট জমির ৪৬% জুড়ে চাষ হয়। অবশিষ্ট ৩৯, ১০ ও ৫% জমিতে হয় যথাক্রমে বোরো, আউশ ও বোনা আমনের চাষ। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র রোপা আমনের চাষ হয়। বোনা আমনের সিংহভাগ ফলে দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নিচু জমিতে। প্রতি জেলায়, বিশেষত সেচাঞ্চলে কিছু পরিমাণ বোরো চাষ হয়, অন্যদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে আউশ চাষ। | বাংলাদেশে ধান চাষ হয় আমন, আউশ ও বোরো হিসেবে। আমন (বোনা ও রোপা) ডিসেম্বর-জানুয়ারি, বোরো মার্চ-মে এবং আউশ জুলাই-আগস্ট মৌসুমে ফলানো হয়। আবার, এসব জাতের মধ্যে রোপা আমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মোট জমির ৪৬% জুড়ে চাষ হয়। অবশিষ্ট ৩৯, ১০ ও ৫% জমিতে হয় যথাক্রমে বোরো, আউশ ও বোনা আমনের চাষ। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র রোপা আমনের চাষ হয়। বোনা আমনের সিংহভাগ ফলে দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নিচু জমিতে। প্রতি জেলায়, বিশেষত সেচাঞ্চলে কিছু পরিমাণ বোরো চাষ হয়, অন্যদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে আউশ চাষ। | ||

[[Image:Rice.jpg|thumb|400px|left|পরিণত শীষসহ ধানগাছ]] | |||

চালের গুঁড়ো বা স্টার্চ বিভিন্ন প্রসাধনী, সিগারেটের কাগজ এবং সুরা জাতীয় পানীয় তৈরিতে ব্যবহার্য। ধানের কুঁড়া থেকে ভোজ্যতৈল, বিভিন্ন ভিটামিন এবং গবাদি পশু বা মুরগির খাদ্য তৈরি হয়। সিলিকাসমৃদ্ধ ধানের তুষ থেকে বন্দুকের নল পরিষ্কারের শিরিশ কাগজ এবং এ তুষ থেকে পৃথকীকৃত সিলিকা দিয়ে ইলেকট্রনিক্সের মাইক্রোচিপস তৈরি করা যায়। ধানের খড় গবাদি পশুর খাবার এবং ঘরের চাল ও খড়ের বোর্ড তৈরির উপকরণ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহূত হয়। | চালের গুঁড়ো বা স্টার্চ বিভিন্ন প্রসাধনী, সিগারেটের কাগজ এবং সুরা জাতীয় পানীয় তৈরিতে ব্যবহার্য। ধানের কুঁড়া থেকে ভোজ্যতৈল, বিভিন্ন ভিটামিন এবং গবাদি পশু বা মুরগির খাদ্য তৈরি হয়। সিলিকাসমৃদ্ধ ধানের তুষ থেকে বন্দুকের নল পরিষ্কারের শিরিশ কাগজ এবং এ তুষ থেকে পৃথকীকৃত সিলিকা দিয়ে ইলেকট্রনিক্সের মাইক্রোচিপস তৈরি করা যায়। ধানের খড় গবাদি পশুর খাবার এবং ঘরের চাল ও খড়ের বোর্ড তৈরির উপকরণ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহূত হয়। | ||

শ্রেণীবিন্যাসগতভাবে ধান | শ্রেণীবিন্যাসগতভাবে ধান Oryzeae উপজাতি ও Gramineae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত ''Oryza perennis'' বা ''O. rufipogon'' থেকে উদ্ভূত ''O. sativa'' (এশীয় ধান) থেকেই বর্তমানে চাষকৃত সকল ধানের জন্ম। ধানের 2n ক্রোমোজোম সংখ্যা ২৪। বন্যধান (''O. officinalis'') বাংলাদেশেও পাওয়া যায়। উরিধান নামে পরিচিত আরেকটি বন্যধান ''Porteresia coarctata'' (পূর্বনাম ''Oryza coarctata'') জন্মে বাংলাদেশের উপকূলীয় মোহনাঞ্চলে। স্থানীয় লোকজন এ বন্যধান সংগ্রহ ও সাগ্রহে আহার করে। | ||

ধানের উপর গবেষণা পরিচালনা করার জন্য ১৯৭০ সালে ঢাকা শহর থেকে ৩৬ কিলোমিটার উত্তরে গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। এ নাগাদ উক্ত ইনস্টিটিউট ৫০টি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। কৃষক পর্যায়ে এসব উচ্চ ফলনশীল জাতের সম্প্রসারণের ফলে ১৯৭০-৭১ সালের তুলনায় বর্তমানে এদেশে প্রায় ৩ গুণেরও বেশি ধান উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করছে। [এস.এম হাসানুজ্জামান ও জাহাঙ্গীর আলম] | ধানের উপর গবেষণা পরিচালনা করার জন্য ১৯৭০ সালে ঢাকা শহর থেকে ৩৬ কিলোমিটার উত্তরে গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। এ নাগাদ উক্ত ইনস্টিটিউট ৫০টি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। কৃষক পর্যায়ে এসব উচ্চ ফলনশীল জাতের সম্প্রসারণের ফলে ১৯৭০-৭১ সালের তুলনায় বর্তমানে এদেশে প্রায় ৩ গুণেরও বেশি ধান উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করছে। [এস.এম হাসানুজ্জামান ও জাহাঙ্গীর আলম] | ||

'''জলিধান''' (Deepwater rice) চাষের মরসুমে ৫০ সেমি বা তার বেশি গভীর পানিতে এক মাস বা ততোধিক সময় ধরে ফলন অব্যাহত থাকে এমন ধান। কান্ডের উচ্চতা ও পানির গভীরতার নিরিখে এ ধান দুই শ্রেণির: ১. লম্বা জাতের ধান ও ২. ভাসমান ধান। প্রথমটির কান্ড ও পাতা লম্বা, ৫০-১০০ সেমি পর্যন্ত গভীর পানিতে ফলে। ভাসমান ধানের চাষ হয় ১০০ সেমি বা আরও গভীর পানিতে। বাংলাদেশে নিম্নাঞ্চলে বর্ষাকালে ফলানো বেশিরভাগ আমন ধানই ভাসমান জাতের। এ আমনের স্থানীয় নাম জলিধান বা পৌষধান। বাংলাদেশে জলিধানের প্রায় ২০০০ কালটিভার (cultivar) বা জাত আছে আর গোটা এশিয়ায় আছে ৬০০০ বা ততোধিক। সবগুলিই অত্যন্ত আলোককাল (photoperiod) সংবেদী। আলোককাল সংবেদনশীলতা প্লাবনকালীন একটি উপযুক্ত সময়ে ফুল ফোটার সময় নির্ধারণ করে এবং তাতে এ ধান প্রজনন পর্যায়ে নিম্নতাপের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এড়াতে পারে এবং বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফসল পাকতে শুরু করে। জলিধানের (ভাসমান) তিন ধরনের বিশেষ অভিযোজনা আছে: ১. পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লম্বা হওয়ার সামর্থ্য; ২. পানির মধ্যে উপরের পর্বসন্ধি থেকে শিকড় ও পার্শ্বচারা (tiller) উৎপাদন এবং ৩. গাছের উপরের অংশগুলির ঊর্ধ্বমুখিনতা, যেজন্য বন্যা নেমে যাওয়ার পর জননাঙ্গগুলি পানির উপরে থাকে। জলিধান বন্যার আগে বৃষ্টিভেজা শুষ্ক জমিতে ২-৪ মাস থাকে যখন গাছের গোড়া থেকে পার্শ্বচারা গজায়। প্লাবিত হওয়ার পর ধানের গোছা বড় হতে থাকে ও জীবনচক্রের অবশিষ্ট ৩-৫ মাস পানিতে কাটে। পর্বসন্ধির শিকড়গুলি বন্যার পানি থেকে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও সম্ভবত অন্যান্য পুষ্টি শোষণ করে। পানির গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পর্বমধ্যের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। | [[Image:DeepwaterRice.jpg|thumb|400px|right|জলিধান]] | ||

'''''জলিধান''''' (Deepwater rice) চাষের মরসুমে ৫০ সেমি বা তার বেশি গভীর পানিতে এক মাস বা ততোধিক সময় ধরে ফলন অব্যাহত থাকে এমন ধান। কান্ডের উচ্চতা ও পানির গভীরতার নিরিখে এ ধান দুই শ্রেণির: ১. লম্বা জাতের ধান ও ২. ভাসমান ধান। প্রথমটির কান্ড ও পাতা লম্বা, ৫০-১০০ সেমি পর্যন্ত গভীর পানিতে ফলে। ভাসমান ধানের চাষ হয় ১০০ সেমি বা আরও গভীর পানিতে। বাংলাদেশে নিম্নাঞ্চলে বর্ষাকালে ফলানো বেশিরভাগ আমন ধানই ভাসমান জাতের। এ আমনের স্থানীয় নাম জলিধান বা পৌষধান। বাংলাদেশে জলিধানের প্রায় ২০০০ কালটিভার (cultivar) বা জাত আছে আর গোটা এশিয়ায় আছে ৬০০০ বা ততোধিক। সবগুলিই অত্যন্ত আলোককাল (photoperiod) সংবেদী। আলোককাল সংবেদনশীলতা প্লাবনকালীন একটি উপযুক্ত সময়ে ফুল ফোটার সময় নির্ধারণ করে এবং তাতে এ ধান প্রজনন পর্যায়ে নিম্নতাপের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এড়াতে পারে এবং বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফসল পাকতে শুরু করে। জলিধানের (ভাসমান) তিন ধরনের বিশেষ অভিযোজনা আছে: ১. পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লম্বা হওয়ার সামর্থ্য; ২. পানির মধ্যে উপরের পর্বসন্ধি থেকে শিকড় ও পার্শ্বচারা (tiller) উৎপাদন এবং ৩. গাছের উপরের অংশগুলির ঊর্ধ্বমুখিনতা, যেজন্য বন্যা নেমে যাওয়ার পর জননাঙ্গগুলি পানির উপরে থাকে। জলিধান বন্যার আগে বৃষ্টিভেজা শুষ্ক জমিতে ২-৪ মাস থাকে যখন গাছের গোড়া থেকে পার্শ্বচারা গজায়। প্লাবিত হওয়ার পর ধানের গোছা বড় হতে থাকে ও জীবনচক্রের অবশিষ্ট ৩-৫ মাস পানিতে কাটে। পর্বসন্ধির শিকড়গুলি বন্যার পানি থেকে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও সম্ভবত অন্যান্য পুষ্টি শোষণ করে। পানির গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পর্বমধ্যের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। | |||

''সারণি'' ১ বাংলাদেশে ধানের জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ। | |||

{| class="table table-bordered table-hover" | |||

|- | |||

| ধান ফসল || এলাকা ১০ লক্ষ হে হিসাবে || মোট এলাকা শতাংশ || উৎপাদন (ছাঁটা চাল) ১০ লক্ষ মে টন হিসাবে || মোট উপাদনের % || গড়পড়তা উৎপাদন হে প্রতি/মে টন | |||

|- | |||

| আউশ || ১.৫৬ || ১৫.২০ || ১.৮৭ || ৯.৯১ || ১.২০ | |||

|- | |||

| (উচ্চফলনশীল আউশ) || (০.৪৯) || (৪.৭৮) || (১.৮৭) || (৯.৯১) || (১.২০) | |||

|- | |||

| আমন || ৫.৮১ || ৫৬.৬৩|| ৮.৮৫ || ৪৬.৯২ || ১.৫২ | |||

|- | |||

| (উচ্চফলনশীল আমন) || (২.৫৫) || (২৪.৮৬) || (৫.২১) || (২৭.৬২) || (২.০৪) | |||

|- | |||

| বোরো || ২.৮৯ || ২৮.১৭ || ৮.১৪ || ৪৩.১৬ || ২.৮২ | |||

|- | |||

| (উচ্চফলনশীল বোরো) || (২.৬৭) || (২৬.০২) || (৭.৮০) || (৪১.৩৬) || (২.৯২) | |||

|- | |||

| মোট || ১০.২৬ || --- || ১৮.৮৬ || --- || --- | |||

|- | |||

| (মোট উচ্চফলনশীল) || (৫.৭১) || (৫৫.৬৫) || (১৩.৮৮) || --- || --- | |||

|} | |||

'' | বার্ষিক প্রাপ্তব্য মোট ধান = ১৫২.৮ লক্ষ মে টন; ''উৎস'' BBS Monthly Statistical Bulletin, July, 1998। | ||

বাংলাদেশের জলিধানের অধিকাংশ জাতের কান্ড দ্রুত বর্ধনশীল এবং যথেষ্ট শক্ত। অত্যন্ত গভীর পানিতে (৩-৪ মি) কান্ড ৫-৬ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। গত শতকের ষাটের দশকের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে ভাসমান আমন ধানের চাষ হতো ২০ লক্ষাধিক হেক্টর (মোট ধানিজমির ২১%) জমিতে। কিন্তু এখন শুষ্ক মরসুমে জলিধানের জমিতে সেচের সাহায্যে উচ্চফলনশীল বোরো চাষের ফলে জলিধানের জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৯ লক্ষ হেক্টর। বর্তমানে ১৫.১ লক্ষ হেক্টর ধানিজমি বর্ষাকালে অনাবাদি থাকে। কোনো কোনো এলাকায় কৃষকরা শুষ্ক মরসুমের ধানচাষের পর কিছু জমিতে জলিধানের চারা লাগায়। জুন/জুলাই মাসে বন্যা শুরুর আগ পর্যন্ত এ ফসল সম্পূর্ণ বৃষ্টিনির্ভর থাকে। সার লাগে সামান্য। বন্যার আগে নিড়ানি ও হাত দিয়ে দু‘বার আগাছা তুলতে হয়। ধানের জাতের আলোককাল সংবেদনশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে ফসল পাকে মধ্য-অক্টোবর ও মধ্য-ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। ধানগাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণত ফসলের পরিমাণও বাড়ে। ফসল-সূচক (hervest index) সাধারণত ০.১২-০.১৬ পর্যন্ত ওঠা-নামা করে এবং অগভীর পানির পরিস্থিতিতে বৃদ্ধি পায়। সবচেয়ে বড় ছড়া ফলে মূল গাছে, তারপর ক্রমনিন্ম হারে গোড়ার চারা ও পর্বসন্ধির চারায়। ধানের ছড়ার ঘনত্ব প্রতি বর্গমিটারে ৫০-১২০। গড়পড়তা শস্যফলন ২.৩ মে টন/হে এবং কোনো কোনো কালটিভারে ফলে আরও বেশি, ৩ মে টন/হেক্টর পর্যন্ত। [জহিরুল ইসলাম] | |||

[Image:PaddyHervesting.jpg|thumb|400px|right|কাস্তের সাহায্যে ধান কাটা]] | |||

'''''ধান কাটা ও মাড়াই''''' (Rice harvesting and threshing) পাকার পরপরই ধান কাটা হয়। জাত অনুযায়ী ধান পাকার সময়ে পার্থক্য দেখা যায়। তাই একটি ধান পাকার সময় হয়তবা অন্য জাতের ধান তখনও পুষ্টই হয় নি। বাংলাদেশে ধান কাটার বিভিন্ন ঋতু হল: আউশ (জুলাই-আগষ্ট), বোনা-আমন (নভেম্বর-ডিসেম্বর), রোপা আমন (নভেম্বর-জানুয়ারি), স্থানীয় বোরো (এপ্রিল-মে), উচ্চফলনশীল বোরো (মে-জুন)। হাতে কাটার জন্য বিভিন্ন হাতিয়ারের সাহায্যে বা হার্ভেস্টার, রিপার ইত্যাদির মতো কিছু যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক উপায়ে ধান কাটা যায়। বাংলাদেশে সাধারণত কাস্তের সাহায্যে হাত দিয়ে ধান কাটা হয়। কাস্তে কাঠের হাতলযুক্ত নরম ইস্পাতের ফলার একটি হাতিয়ার, আর ফলাটি ২০-৩০ সেমি লম্বা ও খাঁজকাটা, প্রতি ইঞ্চি ফলাতে ১৫টি খাঁজ এবং প্রতিটি খাঁজ এক মিমি লম্বা। প্রায় ৫০ সেমি লম্বা খড়সহ কাটা ধান অনেক সময় ক্ষেতে শুকানো হয়। দেরিতে মাড়াই করতে হলে আটিগুলি এমনভাবে স্তূপ করে রাখা হয় যাতে ধানের শীষ ভিতরের দিকে থাকে আর এতে ধান আরও বেশি শুকায়। প্রতি হেক্টর জমির ধান কাটার জন্য (হাতে) ঘণ্টায় ৬০-৮০ জন শ্রমিক দরকার হয়। | |||

[[Image:RiceThreshing2.jpg|thumb|400px|right|বাঁশের মাচানের উপর পিটিয়ে ধান মাড়াই]] | |||

মাড়াই বলতে শিষ থেকে ধান ছাড়ানো বা আলাদা করা বোঝায়। ধান মাড়াইয়ের সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতিগুলি হলো হাতে ধানের গোছা ড্রামের মতো শক্ত কোনো বস্ত্তর উপর পেটানো, গরু দিয়ে মলন দেওয়া অথবা উভয়ের ব্যবহার এবং প্যাডেল থ্রেসারে মাড়াই। কিছু কিছু এলাকায় পা দিয়েও ধান মাড়াইয়ের চল আছে। হাত দিয়ে ধান মাড়াইয়ের সময় ছোট ছোট ধানের গোছা ড্রাম, কাঠের গুঁড়ি, পাথর, খোলা মাটিতে বা অন্য শক্ত কোনো কিছুর উপর পেটানো হয়। গরু দিয়ে মাড়াইয়ে মাড়াই-ভুঁইতে ধানের শীষগুলি ভিতরের দিকে রেখে গোল করে ছড়িয়ে দিয়ে দুটি বা চারটি বা ততোধিক গরুকে একই লাইনে বা দুলাইনে বেঁধে বৃত্তাকারে ধানের উপর দিয়ে ঘোরানো হয়।গরুগুলি যেন বৃত্তাকারে ঘোরে সেজন্য এগুলিকে কোনো কোনো এলাকায় মাড়াই-ভুঁইয়ের কেন্দ্রে একটি খুঁটি পুঁতে তাতে ঢিলে করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় এবং গরুগুলি চালানোর জন্য পেছনে সবসময় একজন লোক থাকে। | |||

কোনো কোনো অঞ্চলে কেন্দ্রে খুঁটি বসানো হয় না। সেখানে জোতা গরুগুলির যেটি কেন্দ্রের নিকটতম সেটির সাহায্যে চালক পাঁজই নামক শেষপ্রান্তে লোহার কানকো লাগানো লাঠির খোঁচা দিয়ে বৃত্তাকার আবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক সময় অধিক ধান একসঙ্গে মাড়াইয়ের জন্য বড় কৃষকরা ৬-৮টি গরু একত্রে জোতে। গরুগুলি অনবরত ঘুরতে থাকায় পায়ের খুরের আঘাতে ধান ঝরে পড়ে আর মাড়াইয়ের জন্য মাঝে মাঝে অতিরিক্ত ধান ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সময়মতো এগুলি ঝাঁকাতে ও নাড়িয়ে দিতে হয়। ধানসহ প্রচুর ধানগাছ খাওয়া এড়াতে গরুর মুখে হুপরা নামক প্রতিবন্ধক পরিয়ে দেয়া হয়। | কোনো কোনো অঞ্চলে কেন্দ্রে খুঁটি বসানো হয় না। সেখানে জোতা গরুগুলির যেটি কেন্দ্রের নিকটতম সেটির সাহায্যে চালক পাঁজই নামক শেষপ্রান্তে লোহার কানকো লাগানো লাঠির খোঁচা দিয়ে বৃত্তাকার আবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক সময় অধিক ধান একসঙ্গে মাড়াইয়ের জন্য বড় কৃষকরা ৬-৮টি গরু একত্রে জোতে। গরুগুলি অনবরত ঘুরতে থাকায় পায়ের খুরের আঘাতে ধান ঝরে পড়ে আর মাড়াইয়ের জন্য মাঝে মাঝে অতিরিক্ত ধান ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সময়মতো এগুলি ঝাঁকাতে ও নাড়িয়ে দিতে হয়। ধানসহ প্রচুর ধানগাছ খাওয়া এড়াতে গরুর মুখে হুপরা নামক প্রতিবন্ধক পরিয়ে দেয়া হয়। | ||

[[Image: | [[Image:RiceThreshing1.jpg|thumb|400px|left|প্যাডেল থ্রেসারে এর সাহায্যে ধান মাড়াই]] | ||

মাড়াই শেষে ধানগুলি খড় থেকে সরিয়ে প্রাথমিকভাবে পরিষ্কার করা হয়। দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলেই প্রথমে হাত দিয়ে ধান মাড়াই করে শেষে খড়ে লেগে থাকা বাড়তি ধান ছাড়ানোর জন্য গরু দিয়ে মাড়াই করা হয়। এতে খড়গুলি নরম হয়ে গবাদি পশুর খাদ্যযোগ্য হয়ে ওঠে। ধান মাড়াইয়ের এ দুই পর্যায়ের সময়ের পার্থক্য কার্যত গবাদি পশুর প্রাপ্যতা ও আবহাওয়ার নিরিখে তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে। আমন মৌসুমে আবহাওয়া ঠান্ডা, শুষ্ক থাকায় ও কোনো বৃষ্টি না হওয়ায় এ সময় তিন মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে যখন ধান ও খড় ইতোমধ্যেই শুকিয়ে যায়। বোরো ও আউশ মৌসুমে কৃষকরা মাঠের কাজেই অধিক ব্যস্ত থাকে। | |||

মাড়াই শেষে ধানগুলি খড় থেকে সরিয়ে প্রাথমিকভাবে পরিষ্কার করা হয়। দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলেই প্রথমে হাত দিয়ে ধান মাড়াই করে শেষে খড়ে লেগে থাকা বাড়তি ধান ছাড়ানোর জন্য গরু দিয়ে মাড়াই করা হয়। এতে খড়গুলি নরম হয়ে গবাদি | |||

পশুর খাদ্যযোগ্য হয়ে ওঠে। ধান মাড়াইয়ের এ দুই পর্যায়ের সময়ের পার্থক্য কার্যত গবাদি পশুর প্রাপ্যতা ও আবহাওয়ার নিরিখে তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে। আমন মৌসুমে আবহাওয়া ঠান্ডা, শুষ্ক থাকায় ও কোনো বৃষ্টি না হওয়ায় এ সময় তিন মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে যখন ধান ও খড় ইতোমধ্যেই শুকিয়ে যায়। বোরো ও আউশ মৌসুমে কৃষকরা মাঠের কাজেই অধিক ব্যস্ত থাকে। | |||

ঘরের চাল ছাওয়ার জন্য খড় দরকার হলে, উঠান ভেজা থাকলে, পশুর অভাব হলে কিংবা খাদ্যের জন্য জরুরিভিত্তিতে ধান দরকার হলে পা দিয়ে ও হাত দিয়ে ধানমাড়াই করা হয়। | |||

[[Image:RiceSorting.jpg|thumb|400px|right|ধান পরিষ্কারকরণের প্রচলিত পদ্ধতি]] | |||

বাংলাদেশে প্যাডেল থ্রেসারই ধান মাড়াইয়ের একমাত্র যন্ত্র। এ বহনযোগ্য যন্ত্রটি শক্ত তারের ফাঁসযুক্ত সিলিন্ডার দিয়ে গঠিত এবং পা দিয়ে চালানোর জন্য এতে লিভার ও গিয়ার সংযুক্ত রয়েছে। এক পা দিয়ে প্যাডেলকে উপর-নিচ করে এটি চালানো হয় এবং তখন ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডারের উপর ধানের গোছা বা অাঁটিসহ শীষ ধরা হয়। সিলিন্ডারের সঙ্গে যুক্ত ফাঁসের আঘাতে শীষ থেকে ধান আলাদা হয়ে যায়। এ যন্ত্র দিয়ে ধান মাড়াইয়ের সময় চালক পা দিয়ে প্যাডেল চালায়, হাত দিয়ে ধানের গোছা ধরে এবং আরেকজন ধানের স্তূপ থেকে একেকটি গোছা তার হাতে ধরিয়ে দেয়। এতে কাজের গতিবেগ বাড়ে। | বাংলাদেশে প্যাডেল থ্রেসারই ধান মাড়াইয়ের একমাত্র যন্ত্র। এ বহনযোগ্য যন্ত্রটি শক্ত তারের ফাঁসযুক্ত সিলিন্ডার দিয়ে গঠিত এবং পা দিয়ে চালানোর জন্য এতে লিভার ও গিয়ার সংযুক্ত রয়েছে। এক পা দিয়ে প্যাডেলকে উপর-নিচ করে এটি চালানো হয় এবং তখন ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডারের উপর ধানের গোছা বা অাঁটিসহ শীষ ধরা হয়। সিলিন্ডারের সঙ্গে যুক্ত ফাঁসের আঘাতে শীষ থেকে ধান আলাদা হয়ে যায়। এ যন্ত্র দিয়ে ধান মাড়াইয়ের সময় চালক পা দিয়ে প্যাডেল চালায়, হাত দিয়ে ধানের গোছা ধরে এবং আরেকজন ধানের স্তূপ থেকে একেকটি গোছা তার হাতে ধরিয়ে দেয়। এতে কাজের গতিবেগ বাড়ে। | ||

[[Image:RiceDrying.jpg|thumb|400px|left|রোদে ধান শুকানো]] | |||

প্যাডেল থ্রেশার উচ্চফলনশীল ধানের জাতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। কুমিল্লা জেলায় উচ্চফলনশীল ধান প্রচুর জন্মে এবং কৃষকরা সেগুলি মাড়াইয়ের জন্য এ যন্ত্রটি ব্যবহার করে। এ যন্ত্রের বাড়তি সুবিধা হলো এটি যে কোনো সময়, এমনকি বর্ষাকালেও বাড়ির ভিতরে মহিলা ও শিশুরা ব্যবহার করতে পারে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বোরো ও আউশ মৌসুমে বিশেষত উচ্চফলনশীল ধানের ব্যাপক ফলন হলে কৃষকরা এটি ব্যবহার করে। তবে আমন মৌসুমে এখনও প্রাচীন পদ্ধতিতেই ধান মাড়াই চলে। দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে পাওয়ার থ্রেশারও ব্যবহূত হচ্ছে। [মোঃ নূরুল ইসলাম] | |||

[[Image:RiceDrying.jpg | |||

প্যাডেল থ্রেশার উচ্চফলনশীল ধানের জাতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। কুমিল্লা জেলায় উচ্চফলনশীল ধান প্রচুর জন্মে এবং কৃষকরা সেগুলি মাড়াইয়ের জন্য এ যন্ত্রটি ব্যবহার করে। এ যন্ত্রের বাড়তি সুবিধা হলো এটি যে কোনো সময়, এমনকি বর্ষাকালেও বাড়ির ভিতরে মহিলা ও শিশুরা ব্যবহার করতে পারে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বোরো ও আউশ মৌসুমে বিশেষত উচ্চফলনশীল ধানের ব্যাপক ফলন হলে কৃষকরা এটি ব্যবহার করে। তবে আমন মৌসুমে এখনও প্রাচীন পদ্ধতিতেই ধান মাড়াই চলে। দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে পাওয়ার থ্রেশারও ব্যবহূত হচ্ছে। | |||

[মোঃ নূরুল ইসলাম] | |||

'''''ধান গুদামজাতকরণ''''' (Rice storage) ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য এবং গুণগত মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য মাড়াইকৃত শুকনো ধানকে ডোল, গুদাম, গোলাঘর বা অন্যতর যোগ্যস্থানে সংরক্ষণ করা হয়। ধান সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য সারা বছর অব্যাহত খাদ্যশস্য সরবরাহ, পরবর্তী মৌসুমে বীজ হিসেবে ব্যবহারের জন্য বীজের জীবনীশক্তি অটুট রাখা, কাঙ্ক্ষিত দামে বিক্রয়ের সুযোগ গ্রহণ এবং দুর্যোগকালে খাদ্যঘাটতি মেটানো। সঞ্চিত ধান অনেকেরই পছন্দসই বিধায় কোনো কোনো ভোক্তা কিছু সময়ের জন্য ধান জমিয়ে রাখে। এজন্য উৎপাদক, ব্যবসায়ী, সরকার এবং সাধারণ কৃষকরাও ধান সংরক্ষণ করে। ধান সাধারণত এক উৎপাদন মৌসুম থেকে আরেক মৌসুম পর্যন্ত বা বড়জোর এক বছরের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। উদ্বৃত্ত শস্যের জন্য বা সরকারি নীতির কারণে অনেক সময় ধান বেশ কিছুদিন সংরক্ষিত থাকতে পারে। | |||

প্রচলিত | বিভিন্ন অণুজীব, পোকা-মাকড় বা ইঁদুরের আক্রমণে মজুত করা ধানের গুণ ও পরিমাণ উভয়ই অনেক সময়ে হ্রাস পায়। ফসল সংগ্রহ, মাড়াই, শুকানো ও সংরক্ষণের প্রচলিত ও অদক্ষ পদ্ধতির দরুন বাংলাদেশে সংগৃহীত মোট ফসলের প্রায় ১৩% অপচয় হয় যার পরিমাণ প্রতি বছর প্রায় ৩৫.১ লক্ষ মে টন। নানা কারণে গুদামজাত ধানের গুণমান কমতে পারে আর সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ত্বপূর্ণ দুটি হলো আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা। ধান কাটার সময় দানার আর্দ্রতা ২০% বা ততোধিক থাকে, নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য তা কমানো প্রয়োজন। দেখা গেছে ১৪% আর্দ্রতায় ধান ২-৩ মাস নিরাপদে রাখা যায়, কিন্তু এর বেশি সময় সংরক্ষণের জন্য ১২% আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক। | ||

''সংরক্ষণ পদ্ধতি'' অন্যান্য খাদ্যশস্যের মতো ধান সংরক্ষণেরও প্রধানত দুটি পদ্ধতি হলো বস্তায় ও স্তূপ করে ধান রাখা। বাংলাদেশে ধান রাখার জন্য কিছু ক্ষেত্রে সনাতন ডোল ও আধুনিক সাইলো ব্যবহূত হলেও বস্তায় সংরক্ষণের রেওয়াজই অধিক প্রচলিত। বস্তা ক্রয় করতে হয় বিধায় স্তূপের তুলনায় অধিক ব্যয়সাপেক্ষ এবং প্রতি একক-ওজন ধানের জন্য তাতে জায়গার প্রয়োজন বেশি। সংরক্ষণ পদ্ধতি নির্বিশেষে সর্বত্রই সংরক্ষণের আগে অবশ্যই শস্যদানা পরিষ্কার করতে হয় ও শুকাতে হয় এবং বিরূপ আবহাওয়া ও ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। | |||

''প্রচলিত সংরক্ষণ'' দেশে উৎপন্ন ধানের সিংহভাগই (৭০-৮০%) প্রচলিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ধান রাখার জন্য প্রধানত ব্যবহূত হয় নানা ধরনের ভান্ড, আর এগুলি বিবিধ আকারের মটকি এবং বাঁশ ও বেতের তৈরি ডোল, গোলা ইত্যাদি। | |||

[[Image:RiceGrainStorage.jpg|thumb|400px|right|বাংলাদেশে প্রচলিত ধান সংরক্ষনের তিনটি পদ্ধতি ক. ডোল, খ. বস্তা,গ. মটকি]] | |||

''মাটির পাত্র'' বিভিন্ন আকারের পোড়ানো বা কাঁচা মৃৎপাত্রে ধান, বিশেষত বীজধান রাখার ব্যাপক চল আছে। এজন্য ব্যবহূত ছোট গোলমুখের (শস্য ঢালার সুবিধার্থে) পোড়ামাটির ডিম্বাকার বা গোলাকার পাত্রগুলিকে গ্রামাঞ্চলে জালা বা কোলা বলে। এসব মাটির পাত্রের জন্য মাটির ঢাকনা থাকে। প্রতিটি জালা ও কোলার ধারণ ক্ষমতা যথাক্রমে ৫০ কেজি (০.৫ কুইন্টাল) থেকে ৩০০ কেজি (৩ কুইন্টাল) এবং ২০ কেজি থেকে ১৫০ কেজি। কাদার সঙ্গে ধানের তুষ, গোবর ও খড় মিশিয়ে (যাতে প্রলেপ না ফাটে) আরেক ধরনের চৌকো বা গোলাকার পাত্র বানানো হয় যেগুলিকে গ্রামাঞ্চলে খুতি বলে। শস্য দিয়ে খুতি ভরাট করার পর মুখ আবার কাদা লেপে বদ্ধ করা হয়। অনেক সময় খুতির নিচের দিকে একটি ছোট্ট ছিদ্র থাকে যাতে মুখ না খুলেই প্রয়োজনীয় শস্য বের করা যায়। একই খুতির ভিতর বিভিন্ন জাতের ধান বা অন্যান্য শস্য আলাদা রাখার জন্য কয়েকটি কুঠুরি থাকতে পারে। এধরনের একটি খুতির ধারণ ক্ষমতা ২০০ কেজি থেকে ৮০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। উপরে আলোচিত বিভিন্ন ধরনের মাটির পাত্র সরাসরি মেঝের উপর বা তৈরি মাচায় ঘরের ভিতরে রাখা হয়। | |||

''বাঁশের গোলা'' এগুলি বাঁশের চাটাই, বাঁশের টুকরা বা বেত দিয়ে তৈরি। নির্মাণোপকরণ ও আকারের ভিত্তিতে বাঁশের গোলাকে ডোল, বেড় ও ধারি বলে। কৃষকরা শস্য সংরক্ষণের জন্য বাঁশের গোলাই বেশি ব্যবহার করে। মাটির আর্দ্রতা বা পোকামাকড় ও ইঁদুরের আক্রমণ এড়ানোর জন্য এগুলি সাধারণত গোলাঘরে ০.৫ বা ১ মিটার উচু বাঁশের বা কাঠের মাচানে রাখা হয়। সচরাচর বাঁশের চটা বা নলের বেত দিয়ে তৈরি ডোলগুলি বেলনাকার বা ডিম্বাকার আকারে একটানা বোনা হয় এবং উপরে একটি খোলামুখ থাকে। কোনো কোনো সময় ডোলের ভিতরে ও বাইরে গোবর বা কাদা গোবর দিয়ে লেপে দেওয়া হয়। এরকম একটি ডোলের ধারণ ক্ষমতা সাধারণত ২০০ কেজি থেকে ৮০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। বেড় হল বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি ডিম্বাকার বা গোলাকার পাত্র, উপর ও নিচ খোলা এবং ভিতর কাদা ও গোবর দিয়ে লেপা। এরকম একটি বেড়ের ধারণ ক্ষমতা ৬০০ কেজি থেকে ১৬০০ কেজি। ধারি কয়েকটি (২-৫) বাঁশের চাটাই জোড়া লাগিয়ে তৈরি। বেলনাকার ধারির দুটি মুখই খোলা থাকে এবং শস্য ভরার আগে খড়ের কাছি দিয়ে গোড়া বেঁধে দেওয়া হয়। এগুলির ধারণ ক্ষমতা ৮০০ কেজি থেকে ৩০০০ কেজি। | |||

''গোলাঘর'' একসঙ্গে বেশি ধান রাখার জন্য গ্রামাঞ্চলে ব্যবহূত ভাড়ারকে গোলাঘর বলে। এগুলি বাড়ির আঙিনায় বানানো হয় এবং উপরে খড়ের চাল ও নিচে ০.৫-১ মিটার উঁচু মাচান থাকে। গোলাঘরের বেড়া বাঁশের চাটাই দিয়ে তৈরি এবং কাদা ও গোবর মিশ্রণে লেপা। এগুলিতে একসঙ্গে ধান ও অন্যান্য শস্য রাখার জন্য কখনও ভিতরে কয়েকটি কোঠা ও প্রতিটি কোঠার জন্য একটি দরজা থাকে। গোলাঘরের ধারণ ক্ষমতা ১০০০ কেজি থেকে ১০,০০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। | |||

''বস্তায় সংরক্ষণ'' পূর্বোক্ত প্রচলিত ধান সংরক্ষণ পদ্ধতি ছাড়াও অনেক কৃষক চটের বস্তায় ধান রাখে। প্রতিটি বস্তায় ধারণ ক্ষমতা ৮০-১০০ কেজি। ভর্তি বস্তাগুলি মাচানের উপর স্তূপ করে রাখা হয়। বস্তাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বসতবাড়িতেই থাকে এবং সেজন্য পোকামাকড় থেকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ প্রায়শই কঠিন বা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এভাবে সংরক্ষিত ধানের পরিমাণ কৃষকের ইচ্ছা বা সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। | |||

''ব্যবসায়ী এবং সরকারের ধান সংরক্ষণ'' এসকল ক্ষেত্রে ধান সংরক্ষণে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কাঠামোগুলিতে আধুনিক উপকরণ ব্যবহূত হয়। দুটি পদ্ধতিই বহুল ব্যবহূত চটের বস্তা ও সাইলো। বড় ব্যবসায়ী এবং সরকারের আর্থিক ও পদ্ধতিগত সুযোগ থাকায় তারা এসকল পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ধান সংরক্ষণ করে থাকে। | |||

'' | ''গুদামঘর'' বাংলাদেশে চাল সংরক্ষণের সর্বাধিক ব্যবহূত পদ্ধতি হলো চটের বস্তায় সংরক্ষণ এবং এজন্য ব্যবহূত হয় নানা ধরনের ঘর, তাতে থাকে লেপা বা না লেপা ইটের বা মাটির দেয়াল কিংবা টিনের ও বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া আর মাটি, পাথর বা সিমেন্টের মেঝে, চাল টিনের বা খড়ের। এ আটপৌরে কাঠামোগুলি গুদাম (godown) হিসেবে সুপরিচিত। সরকারের তত্ত্বাবধানে এ ধরনের কিছু গুদামে ছত্রাকনাশক ও কীটনাশক দ্বারা শস্যশোধনের উন্নত প্রযুক্তির ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারি মালিকানাধীন বস্তা-বন্দি খাদশস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে স্থানীয় খাদ্যগুদাম (Local Storage Depot/LSD) এবং কেন্দ্রীয় খাদ্যগুদাম (Central Storage Depot/CSD) বলে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ৯টি CSD এবং ৬২০টি LSD রয়েছে, যেগুলির ধারণ ক্ষমতা যথাক্রমে প্রায় ৪.৩ লক্ষ মে টন থেকে ১১.৫ লক্ষ মে টন। সরকার এ ধরনের গুদামে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্য, যেমন ধান, চাল ও গম সংরক্ষণ করে। LSD থাকে সাধারণত ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা ও জেলা সদর দপ্তরে এবং CSD বড় বড় শহর বা বন্দরে। বস্তায় স্তূপাকারে শস্য সংরক্ষণের একটি বড় অসুবিধা হল বর্ষার আর্দ্র মৌসুমে শস্যে, বিশেষত বস্তার খোলাপিঠে আর্দ্রতা শোষিত হওয়ায় শস্যদানায় জৈবকর্মকান্ড বৃদ্ধি পায় এবং কার্যত শস্যের অবনয়ন ও বিনষ্টি ঘটে। আবার, গ্রীষ্মকালে গুদামঘরের মেঝে ও দেয়াল উত্তপ্ত হওয়ার ফলে ১ মিটার উচ্চতায় বা মেঝে ও দেয়ালের কাছাকাছি রাখা বস্তাগুলিও উত্তপ্ত হয় এবং শস্য আর্দ্রতা হারায় ও শস্যের মান হ্রাস পায়। | ||

[ | ''সাইলোতে সংরক্ষণ'' সাইলো শস্য ওঠানো ও নামানোর যান্ত্রিক সুবিধা সম্বলিত একটি সংরক্ষণ ব্যবস্থা। বাংলাদেশের সবগুলি সাইলোই সরকারের পরিচালনাধীন। মোট নয়টি সাইলোর সবগুলি বন্দর এলাকায় সড়ক ও যাতায়াতের সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত। এসব সাইলোর মোট ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৩.৬ লক্ষ মে টন। শস্য ওঠানো-নামানোর সুবিধা থাকায় সাইলোকে এলিভেটরও বলা হয়। সাইলোগুলি ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম বা কংক্রিট দ্বারা নির্মিত। [মোঃ শামস-উদ্-দীন] | ||

'''''ধানের রোগ''''' বাংলাদেশে চাষকৃত সকল জাতের ধানে বিভিন্ন রোগ হয়। এগুলির মধ্যে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও কৃমিজনিত রোগ বছরের জুন থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সাধারণত ব্যাপকতা লাভ করে। | |||

[[Image: | [[Image:RiceDiseases.jpg|thumb|400px|right|ধানের কান্ডপচা রোগ]] | ||

''ভাইরাস ও মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগ'' টুংরো বাংলাদেশে এ রোগ সর্বপ্রথম চিহ্নিত হয় ১৯৬৬ সালে। কমবেশি সারা দেশেই এ রোগ দেখা দিয়ে থাকে। এদেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশীয় অঞ্চলে ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সময়ে এ রোগের প্রাদুর্ভাব মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল বলে জানা যায়। বাংলাদেশে ধানের টুংরো রোগ সবচেয়ে ক্ষতিকর ভাইরাসজনিত রোগ। গাছের বৃদ্ধি রহিত হয়ে যাওয়া, পাতাগুলি পাকিয়ে বা কুঁচকিয়ে যাওয়া, কুশি উৎপাদন কমে যাওয়া, দেরিতে ফুল ধরা ইত্যাদি এ রোগের বিশেষ লক্ষণ।ধানের শীষ আংশিকভাবে বিকশিত হতে পারে অথবা একেবারে অবিকশিত অবস্থায়ই থেকে যেতে পারে। | |||

প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগে আক্রান্ত হলে ধানগাছ মারাও যেতে পারে। টুংরো রোগ পাতার শোষক পোকা ''Nephotettix virescens'', ''N. nigropictus'' ও ''Recilia (= Inazuma) dorsalis''-এর সাহায্যে সংক্রামিত হয়। | |||

ইয়োলো ডর্ফ (Yellow Dwarf) বাংলাদেশের ধানগাছের এক অপ্রধান রোগ। এটি ভারত ও শ্রীলংকায় বিস্তৃত আকারে দেখা যায়। এ রোগের লক্ষণ হিসেবে পাতায়, বিশেষত কচি ও নতুন বিকশিত পাতায় হলদেটে ভাব, যার ফলশ্রুতিতে মারাত্মকভাবে উৎপাদন হ্রাস, স্বল্পসংখ্যক শীষ বের হওয়া, দানা চিটা হওয়া প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। ''Nilaparvata lugens'' নামক বাদামি গাছ ফড়িং পোকার সাহায্যে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। | |||

[[Image:RiceDiseases1.jpg|thumb|400px|left|ধানের বাদামি রোগ]] | |||

ব্যাকটেরিয়াজনিত ধসা বা ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা ধসা রোগ বাংলাদেশে ১৯৬৬ সালে সর্বপ্রথম দেখা যায়। ''Xanthomonas campestris'' pv. ''oryzae'' নামক ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে এ রোগ হয়। রোপা ধানের ক্ষেত্রে এ রোগ সাধারণত চারা রোপণের ছয় সপ্তাহ পরে দেখা দেয়। ধানের বিভিন্ন জাতের উপর নির্ভর করে এ রোগের লক্ষণ হিসেবে ধান পাতার শীর্ষ থেকে শুরু করে পাতার ব্লেড অংশের দু’প্রান্ত বরাবর ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে শুকিয়ে যেতে থাকে। | |||

ব্যাকটেরিয়াজনিত ধসা বা ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা ধসা রোগ বাংলাদেশে ১৯৬৬ সালে সর্বপ্রথম দেখা যায়। ''Xanthomonas campestris ''pv'' | |||

ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতার সরু দাগ রোগ ''Xanthomonas campestris'' pv. ''oryzicola'' নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে হয়। ধানের পাতাতেই এ রোগের লক্ষণ সীমাবদ্ধ থাকে। প্রাথমিকভাবে পাতায় স্বচ্ছ, সরু ও সমান্তরাল শিরার মধ্যবর্তী স্থানে লম্বাটে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ দেখা দেয়। দাগগুলির সম্প্রসারণের সাথে সাথে পাতার রঙও ক্রমান্বয়ে বাদামি হতে থাকে। এ রোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হলে ধানের সম্পূর্ণ পাতা হলুদ অথবা বাদামি লাল রং ধারণ করে। এ রোগ বীজবাহিত এবং জীবাণু ধানের খড় বা মোথা অংশের মধ্যে দুই মৌসুমের মধ্যবর্তীকাল অতিক্রম করতে পারে। | ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতার সরু দাগ রোগ ''Xanthomonas campestris'' pv. ''oryzicola'' নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে হয়। ধানের পাতাতেই এ রোগের লক্ষণ সীমাবদ্ধ থাকে। প্রাথমিকভাবে পাতায় স্বচ্ছ, সরু ও সমান্তরাল শিরার মধ্যবর্তী স্থানে লম্বাটে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ দেখা দেয়। দাগগুলির সম্প্রসারণের সাথে সাথে পাতার রঙও ক্রমান্বয়ে বাদামি হতে থাকে। এ রোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হলে ধানের সম্পূর্ণ পাতা হলুদ অথবা বাদামি লাল রং ধারণ করে। এ রোগ বীজবাহিত এবং জীবাণু ধানের খড় বা মোথা অংশের মধ্যে দুই মৌসুমের মধ্যবর্তীকাল অতিক্রম করতে পারে। | ||

বাংলাদেশে উনিশটির মতো ছত্রাকজনিত রোগ শনাক্ত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলি হচ্ছে খোল ধসা, বাদামিদাগ, খোলপচা, ব্লাস্ট, বাকানি, কান্ডপচা, শস্য-গাদা জ্বলে যাওয়া ও ধ্বজ রোগ। খোল ধ্বসা রোগ- ''Rhizoctonia solani | বাংলাদেশে উনিশটির মতো ছত্রাকজনিত রোগ শনাক্ত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলি হচ্ছে খোল ধসা, বাদামিদাগ, খোলপচা, ব্লাস্ট, বাকানি, কান্ডপচা, শস্য-গাদা জ্বলে যাওয়া ও ধ্বজ রোগ। খোল ধ্বসা রোগ- ''Rhizoctonia solani'' নামক ছত্রাক সৃষ্ট এ রোগটি সাধারণত ধানের বয়স্ক পত্রখোলের নিচের অংশে সীমাবদ্ধ থাকে। এক্ষেত্রে দৃশ্যমান তেমন কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। অনুকূল পরিবেশে ও পোষক উদ্ভিদের সংবেদনশীলতার উপর নির্ভর করে এ রোগের লক্ষণ ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে বিস্তৃত হতে থাকে এমনকি শীর্ষ পর্যন্ত পৌuঁছ। ছত্রাকসৃষ্ট কান্ডপচা রোগ হয় কুশি গজানোর শেষ অবস্থায়। এ রোগে কান্ড পচে গাছ ঢলে পড়ে। | ||

বাদামিদাগ রোগ ''Bipolaris oryzae'' নামক ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এ রোগ দেখা যায় এবং সব জাতের ধানগাছই এ রোগজীবাণুতে আক্রান্ত হয়। সাধাণত বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এ রোগের প্রকোপ বেশি হয়ে থাকে। | বাদামিদাগ রোগ ''Bipolaris oryzae'' নামক ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এ রোগ দেখা যায় এবং সব জাতের ধানগাছই এ রোগজীবাণুতে আক্রান্ত হয়। সাধাণত বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এ রোগের প্রকোপ বেশি হয়ে থাকে। | ||

| ১৫৭ নং লাইন: | ১২০ নং লাইন: | ||

বাংলাদেশে ধানের পাঁচটি নিমাটোডজনিত রোগ শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ‘উফরা,’ ‘গিঁট’ ও ‘সাদা শীর্ষ’ রোগ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয়ভাবে উফরা রোগ ‘ডাকপোড়া’ বা ‘থোড় পোড়া’ রোগ হিসেবে অভিহিত। ক্ষুদ্রাকার, উদ্ভিদ পরজীবী নিমাটোড ''Ditylenchus angustus''-এর আক্রমণে এ রোগ হয়। বাংলাদেশে উফরা গভীর পানির ধান গাছের একটি মারাত্মক ক্ষতিকর রোগ। এ রোগ সর্বপ্রথম ১৯১৩ সালে নোয়াখালীতে বাটলার কর্তৃক রেকর্ডকৃত হয়। ধান গাছে থোড় উৎপন্ন হওয়ার আগেই এ কৃমির আগাম আক্রমণের কারণে শীষ উৎপন্ন হতে পারে না। ''Meloidogyne'' প্রজাতির নিমাটোড শিকড়ে গিঁট (root knot) তৈরি করে। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত গাছের বৃদ্ধি প্রায় থেমে যায়। ''Aphelenchoides besseyii'' নামক আরেক পরজীবী সাদা শীর্ষ (white tip) রোগ সৃষ্টি করে। এ নিমাটোড গভীর পানির ধান গাছ আক্রমণ করে। ধানের শিকড়ে আক্রমণ করার ফলে শিকড় বিবর্ণ হয় এবং একই সাথে ধান গাছের বৃদ্ধি বিঘ্নিত হয়। [আবুল খায়ের] | বাংলাদেশে ধানের পাঁচটি নিমাটোডজনিত রোগ শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ‘উফরা,’ ‘গিঁট’ ও ‘সাদা শীর্ষ’ রোগ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয়ভাবে উফরা রোগ ‘ডাকপোড়া’ বা ‘থোড় পোড়া’ রোগ হিসেবে অভিহিত। ক্ষুদ্রাকার, উদ্ভিদ পরজীবী নিমাটোড ''Ditylenchus angustus''-এর আক্রমণে এ রোগ হয়। বাংলাদেশে উফরা গভীর পানির ধান গাছের একটি মারাত্মক ক্ষতিকর রোগ। এ রোগ সর্বপ্রথম ১৯১৩ সালে নোয়াখালীতে বাটলার কর্তৃক রেকর্ডকৃত হয়। ধান গাছে থোড় উৎপন্ন হওয়ার আগেই এ কৃমির আগাম আক্রমণের কারণে শীষ উৎপন্ন হতে পারে না। ''Meloidogyne'' প্রজাতির নিমাটোড শিকড়ে গিঁট (root knot) তৈরি করে। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত গাছের বৃদ্ধি প্রায় থেমে যায়। ''Aphelenchoides besseyii'' নামক আরেক পরজীবী সাদা শীর্ষ (white tip) রোগ সৃষ্টি করে। এ নিমাটোড গভীর পানির ধান গাছ আক্রমণ করে। ধানের শিকড়ে আক্রমণ করার ফলে শিকড় বিবর্ণ হয় এবং একই সাথে ধান গাছের বৃদ্ধি বিঘ্নিত হয়। [আবুল খায়ের] | ||

'''ধানের ক্ষতিকর প্রাণী''' খরা, অতিবৃষ্টি, ঝড়ঝঞ্ঝা ও বন্যায় অনেক সময়ে ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হলেও এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াও কয়েক ধরনের নিমাটোড, শামুক, ক্রাসটেসিয়ান ও কীটপতঙ্গসহ অনেক অমেরুদন্ডী প্রাণী এবং কতিপয় মেরুদন্ডী প্রাণী যেমন পাখি ও ইঁদুর, বৃদ্ধির প্রায় সব পর্যায়েই ধান গাছকে আক্রমণ করে। এক হিসাবে দেখা গেছে কেবল কীটপতঙ্গের আক্রমণেই ধানের ক্ষতির পরিমাণ শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। | [[Image:RiceGreenLeafhooper).jpg|thumb|400px|right|সবুজ পাতা ফড়িং]] | ||

'''''ধানের ক্ষতিকর প্রাণী''''' খরা, অতিবৃষ্টি, ঝড়ঝঞ্ঝা ও বন্যায় অনেক সময়ে ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হলেও এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াও কয়েক ধরনের নিমাটোড, শামুক, ক্রাসটেসিয়ান ও কীটপতঙ্গসহ অনেক অমেরুদন্ডী প্রাণী এবং কতিপয় মেরুদন্ডী প্রাণী যেমন পাখি ও ইঁদুর, বৃদ্ধির প্রায় সব পর্যায়েই ধান গাছকে আক্রমণ করে। এক হিসাবে দেখা গেছে কেবল কীটপতঙ্গের আক্রমণেই ধানের ক্ষতির পরিমাণ শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। | |||

''নিমাটোড'' (Nematode) সম্ভবত আকারে অনেক ক্ষুদ্র হবার কারণে নিমাটোড দীর্ঘদিন মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অতি সম্প্রতি নিমাটোডের সঙ্গে ধান গাছের রোগতাত্ত্বিক ও শারীরবৃত্তিক কিছু সম্পর্ক শনাক্ত করা হয়েছে। এসব ক্ষুদ্রপ্রাণী তাদের বল্লমের মতো ছুঁচালো স্টাইলেট (stylet) দিয়ে কান্ডপ্রাচীর ছিদ্র করে কোষকলার ক্ষতি করে। আক্রমণকারী নিমাটোডের সংখ্যা, গাছের বয়স এবং ধানের জাতভেদে ক্ষতির মাত্রার তারতম্য হয়। বাংলাদেশে ক্ষতিকর নিমাটোডদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ''Ditylenchus angustus''। এর ক্ষতির সামগ্রিক লক্ষণ উফরা রোগ নামে পরিচিত। | |||

ধানের আর যেসব পরজীবী নিমাটোড শনাক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে ''Meloidogyne incognata'', ''Heterodera oryzae'', ''Hirschmanniella oryzae'' এবং ''Tylenchorhynchus''-এর কয়েকটি প্রজাতি উল্লেখযোগ্য। | ধানের আর যেসব পরজীবী নিমাটোড শনাক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে ''Meloidogyne incognata'', ''Heterodera oryzae'', ''Hirschmanniella oryzae'' এবং ''Tylenchorhynchus''-এর কয়েকটি প্রজাতি উল্লেখযোগ্য। | ||

শামুক (Snail) শামুকের মধ্যে ''Ampullaria'' গণের এক প্রজাতি চারা অবস্থার ধানের ক্ষতি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্রান্ত গাছ মারা যায়। | [[Image:RiceHispa.jpg|thumb|400px|left|পামরি পোকা]] | ||

''শামুক'' (Snail) শামুকের মধ্যে ''Ampullaria'' গণের এক প্রজাতি চারা অবস্থার ধানের ক্ষতি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্রান্ত গাছ মারা যায়। | |||

''কাঁকড়া'' (Crab) Gecarinidae এবং Pontamonidae গোত্রের কয়েকটি কাঁকড়া প্রজাতি ধান গাছের ক্ষতি করে। সাধারণত রাত্রিবেলা বীজতলার ছোট ছোট চারা খেয়ে নষ্ট করে দেয়। এছাড়া পানি সেচের আইল (bunds) ফুটো করে অনেক সময়ে ক্ষেতে পানি সরবরাহ ব্যাহত করে। | |||

''কীটপতঙ্গ'' ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ বাংলাদেশে ধান চাষের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। বৃদ্ধির প্রায় সব পর্যায়েই ধান গাছ কোনো না কোনো ক্ষতিকর পতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এদের আক্রমণে পাতা, কান্ড, এমনকি শস্যদানারও মারাত্মক ক্ষতি হয়। তবে ক্ষতির মাত্রা নির্ভর করে ধানের জাত, ক্ষতিকর প্রাণীর প্রজাতি ও তার সংখ্যা এবং ধান গাছের বৃদ্ধির পর্যায়ের উপর। ১৯৭২ সালের পূর্বে বাংলাদেশে মাত্র ৭৬টি ধানের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ চিহ্নিত করা হয়েছিল। ১৯৭৯ সালের মধ্যে এতে যোগ হয় আরও ৮৩টি প্রজাতি। মোট ১৫৯টি প্রজাতি ৭টি বর্গে ৪৪টি গোত্রে অন্তর্ভুক্ত এবং এদের অধিকাংশই Lepidoptera (৫৮ প্রজাতি) এবং Homoptera (৪৪ প্রজাতি) বর্গের সদস্য (সারণি)। | |||

Thysanoptera | '''সারণি'' ২ বাংলাদেশে বিভিন্ন বর্গের ধানের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের গোত্র ও প্রজাতির সংখ্যা। | ||

{| class="table table-bordered table-hover" | |||

|- | |||

| বর্গ || গোত্রের সংখ্যা || প্রজাতি সংখ্যা | |||

|- | |||

| Coleoptera || ৮ || ২০ | |||

|- | |||

| Diptera || ৪ || ৪ | |||

|- | |||

| Hemiptera || ৩ || ১০ | |||

|- | |||

| Homoptera || ১২ || ৪৪ | |||

|- | |||

| Lepidoptera || ৯ || ৫৮ | |||

|- | |||

| Orthoptera || ৫ || ১৭ | |||

|- | |||

| Thysanoptera || ৩ || ৬ | |||

|- | |||

| মোট || ৪৪|| ১৫৯ | |||

|} | |||

''উৎস'' Nine Years of Entomology Division, BRRI, 1983। | |||

ধানের সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রাণিগোষ্ঠী Lepidoptera বর্গের মাজরা পোকা। এসব পোকা মথের অপরিণত পর্যায়, জীবন চক্রের শুরুতেই ডিম থেকে বেরিয়ে এক সময়ে ধান গাছের কান্ডের মধ্যে প্রবেশ করে। কান্ডের ভিতরের কোষকলা খেয়ে এরা ক্রমে বড় হয় এবং সেখানেই লার্ভা ও পিউপা দশা অতিবাহিত করে। বাংলাদেশে ছয়টি pyralid এবং একটি noctuid মাজরা পোকার প্রজাতি শনাক্ত হয়েছে। ধান গাছ বৃদ্ধির কোনো পর্যায়ে মাজরা পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয় তার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে ক্ষতির মাত্রা। ছোট চারাগাছ আক্রান্ত হলে ডগার পাতাটি মরে শুকিয়ে যায় এবং ধান গাছের ক্ষতির এ ধরনের লক্ষণকে বলা হয় ‘ডেড হার্ট’ (dead heart)। ধানের থোর বের হবার সময়ে গাছ আক্রান্ত হলে ছড়া শুকিয়ে যায়, সাদা দেখায় এবং এতে বীজ চিটা বা অপুষ্ট হয়। এ ধরনের ক্ষতি ‘সাদা মাথা’ (white head) নামে পরিচিত। | ধানের সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রাণিগোষ্ঠী Lepidoptera বর্গের মাজরা পোকা। এসব পোকা মথের অপরিণত পর্যায়, জীবন চক্রের শুরুতেই ডিম থেকে বেরিয়ে এক সময়ে ধান গাছের কান্ডের মধ্যে প্রবেশ করে। কান্ডের ভিতরের কোষকলা খেয়ে এরা ক্রমে বড় হয় এবং সেখানেই লার্ভা ও পিউপা দশা অতিবাহিত করে। বাংলাদেশে ছয়টি pyralid এবং একটি noctuid মাজরা পোকার প্রজাতি শনাক্ত হয়েছে। ধান গাছ বৃদ্ধির কোনো পর্যায়ে মাজরা পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয় তার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে ক্ষতির মাত্রা। ছোট চারাগাছ আক্রান্ত হলে ডগার পাতাটি মরে শুকিয়ে যায় এবং ধান গাছের ক্ষতির এ ধরনের লক্ষণকে বলা হয় ‘ডেড হার্ট’ (dead heart)। ধানের থোর বের হবার সময়ে গাছ আক্রান্ত হলে ছড়া শুকিয়ে যায়, সাদা দেখায় এবং এতে বীজ চিটা বা অপুষ্ট হয়। এ ধরনের ক্ষতি ‘সাদা মাথা’ (white head) নামে পরিচিত। | ||

| ২০৭ নং লাইন: | ১৬৮ নং লাইন: | ||

ধানের ক্ষতিকর প্রাণী দমনের জন্য এখনও বহুলাংশে কীটনাশক ব্যবহার হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমন্বিত বালাই দমন কার্যক্রমের দিকে কৃষকদের উৎসাহ দানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। [এস.এম হুমায়ুন কবির] | ধানের ক্ষতিকর প্রাণী দমনের জন্য এখনও বহুলাংশে কীটনাশক ব্যবহার হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমন্বিত বালাই দমন কার্যক্রমের দিকে কৃষকদের উৎসাহ দানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। [এস.এম হুমায়ুন কবির] | ||

আরও দেখুন [[বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট|বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট]]। | ''আরও দেখুন'' [[বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট|বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট]]। | ||

[[en:Rice]] | [[en:Rice]] | ||

১০:৪৭, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ

ধান (Rice) Graminae গোত্রের দানাশস্যের উদ্ভিদ Oryza sativa। ধান উষ্ণ জলবায়ুতে, বিশেষত পূর্ব-এশিয়ায় ব্যাপক চাষ হয়। প্রাচীন চীনা ভাষার Ou-liz শব্দটি আরবিতে Oruz ও গ্রীক ভাষায় Oryza হয়ে শেষে Ritz ও Rice হয়েছে। ধান বা ধান্য শব্দের উৎপত্তি অজ্ঞাত। ধানবীজ বা চাল সুপ্রাচীনকাল থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রধান খাদ্য। চীন ও জাপানের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় ১০,০০০ বছর আগে ধানচাষ শুরু হয়েছিল বলে জানা যায়। ব্যাপক অভিযোজন ক্ষমতার দরুন ধান উত্তর কোরিয়া থেকে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া, এমনকি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২,৬০০ মিটার উচ্চতায়ও (জুমলা, নেপাল) জন্মায়। আউশ, আমন অথবা বোরো হিসেবে প্রায় সারা বছরই বাংলাদেশে ধানের চাষ হয়।

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগের ক্যালরি চাহিদা মিটায় ধান। বাংলাদেশ, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম ও কাম্পুচিয়ার প্রায় ৯০% লোকের প্রধান খাদ্য ভাত।

ধান বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটি সম্পদের প্রতীক। বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য বিভাগের নির্ধারিত জনপ্রতি দৈনিক চালের চাহিদার পরিমাণ ৪১০ গ্রাম। ২০০৪-০৫ সালে বাংলাদেশে প্রায় ২৯০ লক্ষ মে টন ধান উৎপন্ন হয়েছিল, যা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল কম। এদেশে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ২.৪৩ মে টন। বাংলাদেশে তিনটি মৌসুমে ধান উৎপাদিত হয়। এগুলো হলো আউশ, আমন ও বোরো।উৎপাদনের পরিমাণ বিচারে বোরো শীর্ষে এবং তারপরই রয়েছে আমন ও আউশ। উচ্চফলনশীল জাতের (HYV) ধান মোট জমির প্রায় ৭০% দখল করলেও ফলন মোট উৎপাদনের প্রায় ৮৩%। বোরো ধানের জমির পরিমাণ আমনের চেয়ে কম, তবে উৎপাদনের হিসাবে বোরো আছে প্রথম স্থানে। এদেশে ধানচাষের আওতায় রয়েছে মোট শস্যক্ষেত এলাকার ৭২% জমি। সারাবছরই এখানে ধানচাষ চলে, ফলে গ্রামাঞ্চলের কর্মসংস্থানের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ ধানচাষ চাষনির্ভর।

ধানের তুষ ছাড়ানো দানাই চাউল বা চাল এবং রান্না করা চালকে বলে ভাত। সুগন্ধি চাল দিয়ে ঘি ও বিভিন্ন মসলাযোগে মুরগি, গরু, খাসির মাংসের পোলাও, বিরিয়ানি, তেহারি ইত্যাদি বিশেষ ধরনের খাবার রান্না হয়। ডাল মিশানো অতিরিক্ত সিদ্ধ চালকে খিচুড়ি বলে। খিচুড়ির সঙ্গে ডাল ও সবজি মিশালে তাতে প্রোটিনের পরিমাণ বাড়ে এবং অধিক পুষ্টিকর হয়। তাছাড়া চাল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পিঠা ও পায়েশ তৈরি করা যায়।

ধানগাছ বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর ভ্রূণকান্ড ও ভ্রূণমূল যথাক্রমে ধানের কান্ড ও গুচ্ছমূলে পরিণত হয়। কান্ড পর্বসন্ধি ও পর্বমধ্য দ্বারা গঠিত। কান্ড থেকে উৎপন্ন পাতা একটি লম্বা পত্রফলক ও চ্যাপ্টা বৃন্তের সমন্বয়ে গঠিত। সর্বশেষ পাতাকে ধ্বজাপত্র (flag leaf) বলে, তাতে থাকে শেষ পর্বমধ্য বা যৌগমঞ্জরি (panicle)। সাধারণ জাতের ধানের তুলনায় উচ্চফলনশীল জাতগুলি অধিক সংখ্যক কুঁশি ও দানা উৎপাদন করে, তাই এদের ফলনও বেশি।

বাংলাদেশের প্রত্যেক শ্রেণির ধানের কিছু সুনির্দিষ্ট শারীর-বংশানুসৃত বৈশিষ্ট্য আছে। রায়দা বাংলাদেশের ধানের জাতগুলির আদিরূপ, যা এখন বিপন্ন। ধানের অসংখ্য প্রকারভেদ ও জাত আছে যেগুলিকে ‘জার্মপ্লাজম’ বলা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জীন ব্যাংকে ব্যবহার্য এ ধরনের প্রায় ৫,০০০ জার্মপ্লাজম আছে।

বাংলাদেশে ধান চাষ হয় আমন, আউশ ও বোরো হিসেবে। আমন (বোনা ও রোপা) ডিসেম্বর-জানুয়ারি, বোরো মার্চ-মে এবং আউশ জুলাই-আগস্ট মৌসুমে ফলানো হয়। আবার, এসব জাতের মধ্যে রোপা আমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মোট জমির ৪৬% জুড়ে চাষ হয়। অবশিষ্ট ৩৯, ১০ ও ৫% জমিতে হয় যথাক্রমে বোরো, আউশ ও বোনা আমনের চাষ। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র রোপা আমনের চাষ হয়। বোনা আমনের সিংহভাগ ফলে দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নিচু জমিতে। প্রতি জেলায়, বিশেষত সেচাঞ্চলে কিছু পরিমাণ বোরো চাষ হয়, অন্যদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে আউশ চাষ।

চালের গুঁড়ো বা স্টার্চ বিভিন্ন প্রসাধনী, সিগারেটের কাগজ এবং সুরা জাতীয় পানীয় তৈরিতে ব্যবহার্য। ধানের কুঁড়া থেকে ভোজ্যতৈল, বিভিন্ন ভিটামিন এবং গবাদি পশু বা মুরগির খাদ্য তৈরি হয়। সিলিকাসমৃদ্ধ ধানের তুষ থেকে বন্দুকের নল পরিষ্কারের শিরিশ কাগজ এবং এ তুষ থেকে পৃথকীকৃত সিলিকা দিয়ে ইলেকট্রনিক্সের মাইক্রোচিপস তৈরি করা যায়। ধানের খড় গবাদি পশুর খাবার এবং ঘরের চাল ও খড়ের বোর্ড তৈরির উপকরণ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহূত হয়।

শ্রেণীবিন্যাসগতভাবে ধান Oryzeae উপজাতি ও Gramineae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত Oryza perennis বা O. rufipogon থেকে উদ্ভূত O. sativa (এশীয় ধান) থেকেই বর্তমানে চাষকৃত সকল ধানের জন্ম। ধানের 2n ক্রোমোজোম সংখ্যা ২৪। বন্যধান (O. officinalis) বাংলাদেশেও পাওয়া যায়। উরিধান নামে পরিচিত আরেকটি বন্যধান Porteresia coarctata (পূর্বনাম Oryza coarctata) জন্মে বাংলাদেশের উপকূলীয় মোহনাঞ্চলে। স্থানীয় লোকজন এ বন্যধান সংগ্রহ ও সাগ্রহে আহার করে।

ধানের উপর গবেষণা পরিচালনা করার জন্য ১৯৭০ সালে ঢাকা শহর থেকে ৩৬ কিলোমিটার উত্তরে গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। এ নাগাদ উক্ত ইনস্টিটিউট ৫০টি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। কৃষক পর্যায়ে এসব উচ্চ ফলনশীল জাতের সম্প্রসারণের ফলে ১৯৭০-৭১ সালের তুলনায় বর্তমানে এদেশে প্রায় ৩ গুণেরও বেশি ধান উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করছে। [এস.এম হাসানুজ্জামান ও জাহাঙ্গীর আলম]

জলিধান (Deepwater rice) চাষের মরসুমে ৫০ সেমি বা তার বেশি গভীর পানিতে এক মাস বা ততোধিক সময় ধরে ফলন অব্যাহত থাকে এমন ধান। কান্ডের উচ্চতা ও পানির গভীরতার নিরিখে এ ধান দুই শ্রেণির: ১. লম্বা জাতের ধান ও ২. ভাসমান ধান। প্রথমটির কান্ড ও পাতা লম্বা, ৫০-১০০ সেমি পর্যন্ত গভীর পানিতে ফলে। ভাসমান ধানের চাষ হয় ১০০ সেমি বা আরও গভীর পানিতে। বাংলাদেশে নিম্নাঞ্চলে বর্ষাকালে ফলানো বেশিরভাগ আমন ধানই ভাসমান জাতের। এ আমনের স্থানীয় নাম জলিধান বা পৌষধান। বাংলাদেশে জলিধানের প্রায় ২০০০ কালটিভার (cultivar) বা জাত আছে আর গোটা এশিয়ায় আছে ৬০০০ বা ততোধিক। সবগুলিই অত্যন্ত আলোককাল (photoperiod) সংবেদী। আলোককাল সংবেদনশীলতা প্লাবনকালীন একটি উপযুক্ত সময়ে ফুল ফোটার সময় নির্ধারণ করে এবং তাতে এ ধান প্রজনন পর্যায়ে নিম্নতাপের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এড়াতে পারে এবং বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফসল পাকতে শুরু করে। জলিধানের (ভাসমান) তিন ধরনের বিশেষ অভিযোজনা আছে: ১. পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লম্বা হওয়ার সামর্থ্য; ২. পানির মধ্যে উপরের পর্বসন্ধি থেকে শিকড় ও পার্শ্বচারা (tiller) উৎপাদন এবং ৩. গাছের উপরের অংশগুলির ঊর্ধ্বমুখিনতা, যেজন্য বন্যা নেমে যাওয়ার পর জননাঙ্গগুলি পানির উপরে থাকে। জলিধান বন্যার আগে বৃষ্টিভেজা শুষ্ক জমিতে ২-৪ মাস থাকে যখন গাছের গোড়া থেকে পার্শ্বচারা গজায়। প্লাবিত হওয়ার পর ধানের গোছা বড় হতে থাকে ও জীবনচক্রের অবশিষ্ট ৩-৫ মাস পানিতে কাটে। পর্বসন্ধির শিকড়গুলি বন্যার পানি থেকে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও সম্ভবত অন্যান্য পুষ্টি শোষণ করে। পানির গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পর্বমধ্যের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সারণি ১ বাংলাদেশে ধানের জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ।

| ধান ফসল | এলাকা ১০ লক্ষ হে হিসাবে | মোট এলাকা শতাংশ | উৎপাদন (ছাঁটা চাল) ১০ লক্ষ মে টন হিসাবে | মোট উপাদনের % | গড়পড়তা উৎপাদন হে প্রতি/মে টন |

| আউশ | ১.৫৬ | ১৫.২০ | ১.৮৭ | ৯.৯১ | ১.২০ |

| (উচ্চফলনশীল আউশ) | (০.৪৯) | (৪.৭৮) | (১.৮৭) | (৯.৯১) | (১.২০) |

| আমন | ৫.৮১ | ৫৬.৬৩ | ৮.৮৫ | ৪৬.৯২ | ১.৫২ |

| (উচ্চফলনশীল আমন) | (২.৫৫) | (২৪.৮৬) | (৫.২১) | (২৭.৬২) | (২.০৪) |

| বোরো | ২.৮৯ | ২৮.১৭ | ৮.১৪ | ৪৩.১৬ | ২.৮২ |

| (উচ্চফলনশীল বোরো) | (২.৬৭) | (২৬.০২) | (৭.৮০) | (৪১.৩৬) | (২.৯২) |

| মোট | ১০.২৬ | --- | ১৮.৮৬ | --- | --- |

| (মোট উচ্চফলনশীল) | (৫.৭১) | (৫৫.৬৫) | (১৩.৮৮) | --- | --- |

বার্ষিক প্রাপ্তব্য মোট ধান = ১৫২.৮ লক্ষ মে টন; উৎস BBS Monthly Statistical Bulletin, July, 1998।

বাংলাদেশের জলিধানের অধিকাংশ জাতের কান্ড দ্রুত বর্ধনশীল এবং যথেষ্ট শক্ত। অত্যন্ত গভীর পানিতে (৩-৪ মি) কান্ড ৫-৬ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। গত শতকের ষাটের দশকের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে ভাসমান আমন ধানের চাষ হতো ২০ লক্ষাধিক হেক্টর (মোট ধানিজমির ২১%) জমিতে। কিন্তু এখন শুষ্ক মরসুমে জলিধানের জমিতে সেচের সাহায্যে উচ্চফলনশীল বোরো চাষের ফলে জলিধানের জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৯ লক্ষ হেক্টর। বর্তমানে ১৫.১ লক্ষ হেক্টর ধানিজমি বর্ষাকালে অনাবাদি থাকে। কোনো কোনো এলাকায় কৃষকরা শুষ্ক মরসুমের ধানচাষের পর কিছু জমিতে জলিধানের চারা লাগায়। জুন/জুলাই মাসে বন্যা শুরুর আগ পর্যন্ত এ ফসল সম্পূর্ণ বৃষ্টিনির্ভর থাকে। সার লাগে সামান্য। বন্যার আগে নিড়ানি ও হাত দিয়ে দু‘বার আগাছা তুলতে হয়। ধানের জাতের আলোককাল সংবেদনশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে ফসল পাকে মধ্য-অক্টোবর ও মধ্য-ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। ধানগাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণত ফসলের পরিমাণও বাড়ে। ফসল-সূচক (hervest index) সাধারণত ০.১২-০.১৬ পর্যন্ত ওঠা-নামা করে এবং অগভীর পানির পরিস্থিতিতে বৃদ্ধি পায়। সবচেয়ে বড় ছড়া ফলে মূল গাছে, তারপর ক্রমনিন্ম হারে গোড়ার চারা ও পর্বসন্ধির চারায়। ধানের ছড়ার ঘনত্ব প্রতি বর্গমিটারে ৫০-১২০। গড়পড়তা শস্যফলন ২.৩ মে টন/হে এবং কোনো কোনো কালটিভারে ফলে আরও বেশি, ৩ মে টন/হেক্টর পর্যন্ত। [জহিরুল ইসলাম]

[Image:PaddyHervesting.jpg|thumb|400px|right|কাস্তের সাহায্যে ধান কাটা]] ধান কাটা ও মাড়াই (Rice harvesting and threshing) পাকার পরপরই ধান কাটা হয়। জাত অনুযায়ী ধান পাকার সময়ে পার্থক্য দেখা যায়। তাই একটি ধান পাকার সময় হয়তবা অন্য জাতের ধান তখনও পুষ্টই হয় নি। বাংলাদেশে ধান কাটার বিভিন্ন ঋতু হল: আউশ (জুলাই-আগষ্ট), বোনা-আমন (নভেম্বর-ডিসেম্বর), রোপা আমন (নভেম্বর-জানুয়ারি), স্থানীয় বোরো (এপ্রিল-মে), উচ্চফলনশীল বোরো (মে-জুন)। হাতে কাটার জন্য বিভিন্ন হাতিয়ারের সাহায্যে বা হার্ভেস্টার, রিপার ইত্যাদির মতো কিছু যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক উপায়ে ধান কাটা যায়। বাংলাদেশে সাধারণত কাস্তের সাহায্যে হাত দিয়ে ধান কাটা হয়। কাস্তে কাঠের হাতলযুক্ত নরম ইস্পাতের ফলার একটি হাতিয়ার, আর ফলাটি ২০-৩০ সেমি লম্বা ও খাঁজকাটা, প্রতি ইঞ্চি ফলাতে ১৫টি খাঁজ এবং প্রতিটি খাঁজ এক মিমি লম্বা। প্রায় ৫০ সেমি লম্বা খড়সহ কাটা ধান অনেক সময় ক্ষেতে শুকানো হয়। দেরিতে মাড়াই করতে হলে আটিগুলি এমনভাবে স্তূপ করে রাখা হয় যাতে ধানের শীষ ভিতরের দিকে থাকে আর এতে ধান আরও বেশি শুকায়। প্রতি হেক্টর জমির ধান কাটার জন্য (হাতে) ঘণ্টায় ৬০-৮০ জন শ্রমিক দরকার হয়।

মাড়াই বলতে শিষ থেকে ধান ছাড়ানো বা আলাদা করা বোঝায়। ধান মাড়াইয়ের সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতিগুলি হলো হাতে ধানের গোছা ড্রামের মতো শক্ত কোনো বস্ত্তর উপর পেটানো, গরু দিয়ে মলন দেওয়া অথবা উভয়ের ব্যবহার এবং প্যাডেল থ্রেসারে মাড়াই। কিছু কিছু এলাকায় পা দিয়েও ধান মাড়াইয়ের চল আছে। হাত দিয়ে ধান মাড়াইয়ের সময় ছোট ছোট ধানের গোছা ড্রাম, কাঠের গুঁড়ি, পাথর, খোলা মাটিতে বা অন্য শক্ত কোনো কিছুর উপর পেটানো হয়। গরু দিয়ে মাড়াইয়ে মাড়াই-ভুঁইতে ধানের শীষগুলি ভিতরের দিকে রেখে গোল করে ছড়িয়ে দিয়ে দুটি বা চারটি বা ততোধিক গরুকে একই লাইনে বা দুলাইনে বেঁধে বৃত্তাকারে ধানের উপর দিয়ে ঘোরানো হয়।গরুগুলি যেন বৃত্তাকারে ঘোরে সেজন্য এগুলিকে কোনো কোনো এলাকায় মাড়াই-ভুঁইয়ের কেন্দ্রে একটি খুঁটি পুঁতে তাতে ঢিলে করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় এবং গরুগুলি চালানোর জন্য পেছনে সবসময় একজন লোক থাকে।

কোনো কোনো অঞ্চলে কেন্দ্রে খুঁটি বসানো হয় না। সেখানে জোতা গরুগুলির যেটি কেন্দ্রের নিকটতম সেটির সাহায্যে চালক পাঁজই নামক শেষপ্রান্তে লোহার কানকো লাগানো লাঠির খোঁচা দিয়ে বৃত্তাকার আবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক সময় অধিক ধান একসঙ্গে মাড়াইয়ের জন্য বড় কৃষকরা ৬-৮টি গরু একত্রে জোতে। গরুগুলি অনবরত ঘুরতে থাকায় পায়ের খুরের আঘাতে ধান ঝরে পড়ে আর মাড়াইয়ের জন্য মাঝে মাঝে অতিরিক্ত ধান ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সময়মতো এগুলি ঝাঁকাতে ও নাড়িয়ে দিতে হয়। ধানসহ প্রচুর ধানগাছ খাওয়া এড়াতে গরুর মুখে হুপরা নামক প্রতিবন্ধক পরিয়ে দেয়া হয়।

মাড়াই শেষে ধানগুলি খড় থেকে সরিয়ে প্রাথমিকভাবে পরিষ্কার করা হয়। দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলেই প্রথমে হাত দিয়ে ধান মাড়াই করে শেষে খড়ে লেগে থাকা বাড়তি ধান ছাড়ানোর জন্য গরু দিয়ে মাড়াই করা হয়। এতে খড়গুলি নরম হয়ে গবাদি পশুর খাদ্যযোগ্য হয়ে ওঠে। ধান মাড়াইয়ের এ দুই পর্যায়ের সময়ের পার্থক্য কার্যত গবাদি পশুর প্রাপ্যতা ও আবহাওয়ার নিরিখে তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে। আমন মৌসুমে আবহাওয়া ঠান্ডা, শুষ্ক থাকায় ও কোনো বৃষ্টি না হওয়ায় এ সময় তিন মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে যখন ধান ও খড় ইতোমধ্যেই শুকিয়ে যায়। বোরো ও আউশ মৌসুমে কৃষকরা মাঠের কাজেই অধিক ব্যস্ত থাকে।

ঘরের চাল ছাওয়ার জন্য খড় দরকার হলে, উঠান ভেজা থাকলে, পশুর অভাব হলে কিংবা খাদ্যের জন্য জরুরিভিত্তিতে ধান দরকার হলে পা দিয়ে ও হাত দিয়ে ধানমাড়াই করা হয়।

বাংলাদেশে প্যাডেল থ্রেসারই ধান মাড়াইয়ের একমাত্র যন্ত্র। এ বহনযোগ্য যন্ত্রটি শক্ত তারের ফাঁসযুক্ত সিলিন্ডার দিয়ে গঠিত এবং পা দিয়ে চালানোর জন্য এতে লিভার ও গিয়ার সংযুক্ত রয়েছে। এক পা দিয়ে প্যাডেলকে উপর-নিচ করে এটি চালানো হয় এবং তখন ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডারের উপর ধানের গোছা বা অাঁটিসহ শীষ ধরা হয়। সিলিন্ডারের সঙ্গে যুক্ত ফাঁসের আঘাতে শীষ থেকে ধান আলাদা হয়ে যায়। এ যন্ত্র দিয়ে ধান মাড়াইয়ের সময় চালক পা দিয়ে প্যাডেল চালায়, হাত দিয়ে ধানের গোছা ধরে এবং আরেকজন ধানের স্তূপ থেকে একেকটি গোছা তার হাতে ধরিয়ে দেয়। এতে কাজের গতিবেগ বাড়ে।

প্যাডেল থ্রেশার উচ্চফলনশীল ধানের জাতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। কুমিল্লা জেলায় উচ্চফলনশীল ধান প্রচুর জন্মে এবং কৃষকরা সেগুলি মাড়াইয়ের জন্য এ যন্ত্রটি ব্যবহার করে। এ যন্ত্রের বাড়তি সুবিধা হলো এটি যে কোনো সময়, এমনকি বর্ষাকালেও বাড়ির ভিতরে মহিলা ও শিশুরা ব্যবহার করতে পারে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বোরো ও আউশ মৌসুমে বিশেষত উচ্চফলনশীল ধানের ব্যাপক ফলন হলে কৃষকরা এটি ব্যবহার করে। তবে আমন মৌসুমে এখনও প্রাচীন পদ্ধতিতেই ধান মাড়াই চলে। দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে পাওয়ার থ্রেশারও ব্যবহূত হচ্ছে। [মোঃ নূরুল ইসলাম]

ধান গুদামজাতকরণ (Rice storage) ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য এবং গুণগত মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য মাড়াইকৃত শুকনো ধানকে ডোল, গুদাম, গোলাঘর বা অন্যতর যোগ্যস্থানে সংরক্ষণ করা হয়। ধান সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য সারা বছর অব্যাহত খাদ্যশস্য সরবরাহ, পরবর্তী মৌসুমে বীজ হিসেবে ব্যবহারের জন্য বীজের জীবনীশক্তি অটুট রাখা, কাঙ্ক্ষিত দামে বিক্রয়ের সুযোগ গ্রহণ এবং দুর্যোগকালে খাদ্যঘাটতি মেটানো। সঞ্চিত ধান অনেকেরই পছন্দসই বিধায় কোনো কোনো ভোক্তা কিছু সময়ের জন্য ধান জমিয়ে রাখে। এজন্য উৎপাদক, ব্যবসায়ী, সরকার এবং সাধারণ কৃষকরাও ধান সংরক্ষণ করে। ধান সাধারণত এক উৎপাদন মৌসুম থেকে আরেক মৌসুম পর্যন্ত বা বড়জোর এক বছরের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। উদ্বৃত্ত শস্যের জন্য বা সরকারি নীতির কারণে অনেক সময় ধান বেশ কিছুদিন সংরক্ষিত থাকতে পারে।

বিভিন্ন অণুজীব, পোকা-মাকড় বা ইঁদুরের আক্রমণে মজুত করা ধানের গুণ ও পরিমাণ উভয়ই অনেক সময়ে হ্রাস পায়। ফসল সংগ্রহ, মাড়াই, শুকানো ও সংরক্ষণের প্রচলিত ও অদক্ষ পদ্ধতির দরুন বাংলাদেশে সংগৃহীত মোট ফসলের প্রায় ১৩% অপচয় হয় যার পরিমাণ প্রতি বছর প্রায় ৩৫.১ লক্ষ মে টন। নানা কারণে গুদামজাত ধানের গুণমান কমতে পারে আর সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ত্বপূর্ণ দুটি হলো আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা। ধান কাটার সময় দানার আর্দ্রতা ২০% বা ততোধিক থাকে, নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য তা কমানো প্রয়োজন। দেখা গেছে ১৪% আর্দ্রতায় ধান ২-৩ মাস নিরাপদে রাখা যায়, কিন্তু এর বেশি সময় সংরক্ষণের জন্য ১২% আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক।

সংরক্ষণ পদ্ধতি অন্যান্য খাদ্যশস্যের মতো ধান সংরক্ষণেরও প্রধানত দুটি পদ্ধতি হলো বস্তায় ও স্তূপ করে ধান রাখা। বাংলাদেশে ধান রাখার জন্য কিছু ক্ষেত্রে সনাতন ডোল ও আধুনিক সাইলো ব্যবহূত হলেও বস্তায় সংরক্ষণের রেওয়াজই অধিক প্রচলিত। বস্তা ক্রয় করতে হয় বিধায় স্তূপের তুলনায় অধিক ব্যয়সাপেক্ষ এবং প্রতি একক-ওজন ধানের জন্য তাতে জায়গার প্রয়োজন বেশি। সংরক্ষণ পদ্ধতি নির্বিশেষে সর্বত্রই সংরক্ষণের আগে অবশ্যই শস্যদানা পরিষ্কার করতে হয় ও শুকাতে হয় এবং বিরূপ আবহাওয়া ও ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়।

প্রচলিত সংরক্ষণ দেশে উৎপন্ন ধানের সিংহভাগই (৭০-৮০%) প্রচলিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ধান রাখার জন্য প্রধানত ব্যবহূত হয় নানা ধরনের ভান্ড, আর এগুলি বিবিধ আকারের মটকি এবং বাঁশ ও বেতের তৈরি ডোল, গোলা ইত্যাদি।

মাটির পাত্র বিভিন্ন আকারের পোড়ানো বা কাঁচা মৃৎপাত্রে ধান, বিশেষত বীজধান রাখার ব্যাপক চল আছে। এজন্য ব্যবহূত ছোট গোলমুখের (শস্য ঢালার সুবিধার্থে) পোড়ামাটির ডিম্বাকার বা গোলাকার পাত্রগুলিকে গ্রামাঞ্চলে জালা বা কোলা বলে। এসব মাটির পাত্রের জন্য মাটির ঢাকনা থাকে। প্রতিটি জালা ও কোলার ধারণ ক্ষমতা যথাক্রমে ৫০ কেজি (০.৫ কুইন্টাল) থেকে ৩০০ কেজি (৩ কুইন্টাল) এবং ২০ কেজি থেকে ১৫০ কেজি। কাদার সঙ্গে ধানের তুষ, গোবর ও খড় মিশিয়ে (যাতে প্রলেপ না ফাটে) আরেক ধরনের চৌকো বা গোলাকার পাত্র বানানো হয় যেগুলিকে গ্রামাঞ্চলে খুতি বলে। শস্য দিয়ে খুতি ভরাট করার পর মুখ আবার কাদা লেপে বদ্ধ করা হয়। অনেক সময় খুতির নিচের দিকে একটি ছোট্ট ছিদ্র থাকে যাতে মুখ না খুলেই প্রয়োজনীয় শস্য বের করা যায়। একই খুতির ভিতর বিভিন্ন জাতের ধান বা অন্যান্য শস্য আলাদা রাখার জন্য কয়েকটি কুঠুরি থাকতে পারে। এধরনের একটি খুতির ধারণ ক্ষমতা ২০০ কেজি থেকে ৮০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। উপরে আলোচিত বিভিন্ন ধরনের মাটির পাত্র সরাসরি মেঝের উপর বা তৈরি মাচায় ঘরের ভিতরে রাখা হয়।

বাঁশের গোলা এগুলি বাঁশের চাটাই, বাঁশের টুকরা বা বেত দিয়ে তৈরি। নির্মাণোপকরণ ও আকারের ভিত্তিতে বাঁশের গোলাকে ডোল, বেড় ও ধারি বলে। কৃষকরা শস্য সংরক্ষণের জন্য বাঁশের গোলাই বেশি ব্যবহার করে। মাটির আর্দ্রতা বা পোকামাকড় ও ইঁদুরের আক্রমণ এড়ানোর জন্য এগুলি সাধারণত গোলাঘরে ০.৫ বা ১ মিটার উচু বাঁশের বা কাঠের মাচানে রাখা হয়। সচরাচর বাঁশের চটা বা নলের বেত দিয়ে তৈরি ডোলগুলি বেলনাকার বা ডিম্বাকার আকারে একটানা বোনা হয় এবং উপরে একটি খোলামুখ থাকে। কোনো কোনো সময় ডোলের ভিতরে ও বাইরে গোবর বা কাদা গোবর দিয়ে লেপে দেওয়া হয়। এরকম একটি ডোলের ধারণ ক্ষমতা সাধারণত ২০০ কেজি থেকে ৮০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। বেড় হল বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি ডিম্বাকার বা গোলাকার পাত্র, উপর ও নিচ খোলা এবং ভিতর কাদা ও গোবর দিয়ে লেপা। এরকম একটি বেড়ের ধারণ ক্ষমতা ৬০০ কেজি থেকে ১৬০০ কেজি। ধারি কয়েকটি (২-৫) বাঁশের চাটাই জোড়া লাগিয়ে তৈরি। বেলনাকার ধারির দুটি মুখই খোলা থাকে এবং শস্য ভরার আগে খড়ের কাছি দিয়ে গোড়া বেঁধে দেওয়া হয়। এগুলির ধারণ ক্ষমতা ৮০০ কেজি থেকে ৩০০০ কেজি।

গোলাঘর একসঙ্গে বেশি ধান রাখার জন্য গ্রামাঞ্চলে ব্যবহূত ভাড়ারকে গোলাঘর বলে। এগুলি বাড়ির আঙিনায় বানানো হয় এবং উপরে খড়ের চাল ও নিচে ০.৫-১ মিটার উঁচু মাচান থাকে। গোলাঘরের বেড়া বাঁশের চাটাই দিয়ে তৈরি এবং কাদা ও গোবর মিশ্রণে লেপা। এগুলিতে একসঙ্গে ধান ও অন্যান্য শস্য রাখার জন্য কখনও ভিতরে কয়েকটি কোঠা ও প্রতিটি কোঠার জন্য একটি দরজা থাকে। গোলাঘরের ধারণ ক্ষমতা ১০০০ কেজি থেকে ১০,০০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বস্তায় সংরক্ষণ পূর্বোক্ত প্রচলিত ধান সংরক্ষণ পদ্ধতি ছাড়াও অনেক কৃষক চটের বস্তায় ধান রাখে। প্রতিটি বস্তায় ধারণ ক্ষমতা ৮০-১০০ কেজি। ভর্তি বস্তাগুলি মাচানের উপর স্তূপ করে রাখা হয়। বস্তাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বসতবাড়িতেই থাকে এবং সেজন্য পোকামাকড় থেকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ প্রায়শই কঠিন বা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এভাবে সংরক্ষিত ধানের পরিমাণ কৃষকের ইচ্ছা বা সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে।

ব্যবসায়ী এবং সরকারের ধান সংরক্ষণ এসকল ক্ষেত্রে ধান সংরক্ষণে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কাঠামোগুলিতে আধুনিক উপকরণ ব্যবহূত হয়। দুটি পদ্ধতিই বহুল ব্যবহূত চটের বস্তা ও সাইলো। বড় ব্যবসায়ী এবং সরকারের আর্থিক ও পদ্ধতিগত সুযোগ থাকায় তারা এসকল পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ধান সংরক্ষণ করে থাকে।

গুদামঘর বাংলাদেশে চাল সংরক্ষণের সর্বাধিক ব্যবহূত পদ্ধতি হলো চটের বস্তায় সংরক্ষণ এবং এজন্য ব্যবহূত হয় নানা ধরনের ঘর, তাতে থাকে লেপা বা না লেপা ইটের বা মাটির দেয়াল কিংবা টিনের ও বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া আর মাটি, পাথর বা সিমেন্টের মেঝে, চাল টিনের বা খড়ের। এ আটপৌরে কাঠামোগুলি গুদাম (godown) হিসেবে সুপরিচিত। সরকারের তত্ত্বাবধানে এ ধরনের কিছু গুদামে ছত্রাকনাশক ও কীটনাশক দ্বারা শস্যশোধনের উন্নত প্রযুক্তির ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারি মালিকানাধীন বস্তা-বন্দি খাদশস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে স্থানীয় খাদ্যগুদাম (Local Storage Depot/LSD) এবং কেন্দ্রীয় খাদ্যগুদাম (Central Storage Depot/CSD) বলে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ৯টি CSD এবং ৬২০টি LSD রয়েছে, যেগুলির ধারণ ক্ষমতা যথাক্রমে প্রায় ৪.৩ লক্ষ মে টন থেকে ১১.৫ লক্ষ মে টন। সরকার এ ধরনের গুদামে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্য, যেমন ধান, চাল ও গম সংরক্ষণ করে। LSD থাকে সাধারণত ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা ও জেলা সদর দপ্তরে এবং CSD বড় বড় শহর বা বন্দরে। বস্তায় স্তূপাকারে শস্য সংরক্ষণের একটি বড় অসুবিধা হল বর্ষার আর্দ্র মৌসুমে শস্যে, বিশেষত বস্তার খোলাপিঠে আর্দ্রতা শোষিত হওয়ায় শস্যদানায় জৈবকর্মকান্ড বৃদ্ধি পায় এবং কার্যত শস্যের অবনয়ন ও বিনষ্টি ঘটে। আবার, গ্রীষ্মকালে গুদামঘরের মেঝে ও দেয়াল উত্তপ্ত হওয়ার ফলে ১ মিটার উচ্চতায় বা মেঝে ও দেয়ালের কাছাকাছি রাখা বস্তাগুলিও উত্তপ্ত হয় এবং শস্য আর্দ্রতা হারায় ও শস্যের মান হ্রাস পায়।

সাইলোতে সংরক্ষণ সাইলো শস্য ওঠানো ও নামানোর যান্ত্রিক সুবিধা সম্বলিত একটি সংরক্ষণ ব্যবস্থা। বাংলাদেশের সবগুলি সাইলোই সরকারের পরিচালনাধীন। মোট নয়টি সাইলোর সবগুলি বন্দর এলাকায় সড়ক ও যাতায়াতের সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত। এসব সাইলোর মোট ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৩.৬ লক্ষ মে টন। শস্য ওঠানো-নামানোর সুবিধা থাকায় সাইলোকে এলিভেটরও বলা হয়। সাইলোগুলি ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম বা কংক্রিট দ্বারা নির্মিত। [মোঃ শামস-উদ্-দীন]

ধানের রোগ বাংলাদেশে চাষকৃত সকল জাতের ধানে বিভিন্ন রোগ হয়। এগুলির মধ্যে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও কৃমিজনিত রোগ বছরের জুন থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সাধারণত ব্যাপকতা লাভ করে।

ভাইরাস ও মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগ টুংরো বাংলাদেশে এ রোগ সর্বপ্রথম চিহ্নিত হয় ১৯৬৬ সালে। কমবেশি সারা দেশেই এ রোগ দেখা দিয়ে থাকে। এদেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশীয় অঞ্চলে ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সময়ে এ রোগের প্রাদুর্ভাব মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল বলে জানা যায়। বাংলাদেশে ধানের টুংরো রোগ সবচেয়ে ক্ষতিকর ভাইরাসজনিত রোগ। গাছের বৃদ্ধি রহিত হয়ে যাওয়া, পাতাগুলি পাকিয়ে বা কুঁচকিয়ে যাওয়া, কুশি উৎপাদন কমে যাওয়া, দেরিতে ফুল ধরা ইত্যাদি এ রোগের বিশেষ লক্ষণ।ধানের শীষ আংশিকভাবে বিকশিত হতে পারে অথবা একেবারে অবিকশিত অবস্থায়ই থেকে যেতে পারে।

প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগে আক্রান্ত হলে ধানগাছ মারাও যেতে পারে। টুংরো রোগ পাতার শোষক পোকা Nephotettix virescens, N. nigropictus ও Recilia (= Inazuma) dorsalis-এর সাহায্যে সংক্রামিত হয়।

ইয়োলো ডর্ফ (Yellow Dwarf) বাংলাদেশের ধানগাছের এক অপ্রধান রোগ। এটি ভারত ও শ্রীলংকায় বিস্তৃত আকারে দেখা যায়। এ রোগের লক্ষণ হিসেবে পাতায়, বিশেষত কচি ও নতুন বিকশিত পাতায় হলদেটে ভাব, যার ফলশ্রুতিতে মারাত্মকভাবে উৎপাদন হ্রাস, স্বল্পসংখ্যক শীষ বের হওয়া, দানা চিটা হওয়া প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। Nilaparvata lugens নামক বাদামি গাছ ফড়িং পোকার সাহায্যে এ রোগ বিস্তার লাভ করে।

ব্যাকটেরিয়াজনিত ধসা বা ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা ধসা রোগ বাংলাদেশে ১৯৬৬ সালে সর্বপ্রথম দেখা যায়। Xanthomonas campestris pv. oryzae নামক ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে এ রোগ হয়। রোপা ধানের ক্ষেত্রে এ রোগ সাধারণত চারা রোপণের ছয় সপ্তাহ পরে দেখা দেয়। ধানের বিভিন্ন জাতের উপর নির্ভর করে এ রোগের লক্ষণ হিসেবে ধান পাতার শীর্ষ থেকে শুরু করে পাতার ব্লেড অংশের দু’প্রান্ত বরাবর ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে শুকিয়ে যেতে থাকে।

ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতার সরু দাগ রোগ Xanthomonas campestris pv. oryzicola নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে হয়। ধানের পাতাতেই এ রোগের লক্ষণ সীমাবদ্ধ থাকে। প্রাথমিকভাবে পাতায় স্বচ্ছ, সরু ও সমান্তরাল শিরার মধ্যবর্তী স্থানে লম্বাটে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ দেখা দেয়। দাগগুলির সম্প্রসারণের সাথে সাথে পাতার রঙও ক্রমান্বয়ে বাদামি হতে থাকে। এ রোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হলে ধানের সম্পূর্ণ পাতা হলুদ অথবা বাদামি লাল রং ধারণ করে। এ রোগ বীজবাহিত এবং জীবাণু ধানের খড় বা মোথা অংশের মধ্যে দুই মৌসুমের মধ্যবর্তীকাল অতিক্রম করতে পারে।

বাংলাদেশে উনিশটির মতো ছত্রাকজনিত রোগ শনাক্ত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলি হচ্ছে খোল ধসা, বাদামিদাগ, খোলপচা, ব্লাস্ট, বাকানি, কান্ডপচা, শস্য-গাদা জ্বলে যাওয়া ও ধ্বজ রোগ। খোল ধ্বসা রোগ- Rhizoctonia solani নামক ছত্রাক সৃষ্ট এ রোগটি সাধারণত ধানের বয়স্ক পত্রখোলের নিচের অংশে সীমাবদ্ধ থাকে। এক্ষেত্রে দৃশ্যমান তেমন কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। অনুকূল পরিবেশে ও পোষক উদ্ভিদের সংবেদনশীলতার উপর নির্ভর করে এ রোগের লক্ষণ ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে বিস্তৃত হতে থাকে এমনকি শীর্ষ পর্যন্ত পৌuঁছ। ছত্রাকসৃষ্ট কান্ডপচা রোগ হয় কুশি গজানোর শেষ অবস্থায়। এ রোগে কান্ড পচে গাছ ঢলে পড়ে।

বাদামিদাগ রোগ Bipolaris oryzae নামক ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এ রোগ দেখা যায় এবং সব জাতের ধানগাছই এ রোগজীবাণুতে আক্রান্ত হয়। সাধাণত বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এ রোগের প্রকোপ বেশি হয়ে থাকে।

খোলপচা রোগ হয় Sarocladium oryzae নামক ছত্রাকের আক্রমণে। এ রোগে পাতায় ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং তা ধীরে ধীরে বিস্তৃত ও বড় হতে থাকে।

Pyricularia oryzae নামক ছত্রাকের সংক্রমণে ধানের ব্লাস্ট রোগ হয়। এ রোগে ধান গাছের বিভিন্ন অংশ যেমন পাতা, পত্রখোল, পর্ব, শীষের গোড়া এবং দানা আক্রান্ত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে ধানের পাঁচটি নিমাটোডজনিত রোগ শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ‘উফরা,’ ‘গিঁট’ ও ‘সাদা শীর্ষ’ রোগ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয়ভাবে উফরা রোগ ‘ডাকপোড়া’ বা ‘থোড় পোড়া’ রোগ হিসেবে অভিহিত। ক্ষুদ্রাকার, উদ্ভিদ পরজীবী নিমাটোড Ditylenchus angustus-এর আক্রমণে এ রোগ হয়। বাংলাদেশে উফরা গভীর পানির ধান গাছের একটি মারাত্মক ক্ষতিকর রোগ। এ রোগ সর্বপ্রথম ১৯১৩ সালে নোয়াখালীতে বাটলার কর্তৃক রেকর্ডকৃত হয়। ধান গাছে থোড় উৎপন্ন হওয়ার আগেই এ কৃমির আগাম আক্রমণের কারণে শীষ উৎপন্ন হতে পারে না। Meloidogyne প্রজাতির নিমাটোড শিকড়ে গিঁট (root knot) তৈরি করে। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত গাছের বৃদ্ধি প্রায় থেমে যায়। Aphelenchoides besseyii নামক আরেক পরজীবী সাদা শীর্ষ (white tip) রোগ সৃষ্টি করে। এ নিমাটোড গভীর পানির ধান গাছ আক্রমণ করে। ধানের শিকড়ে আক্রমণ করার ফলে শিকড় বিবর্ণ হয় এবং একই সাথে ধান গাছের বৃদ্ধি বিঘ্নিত হয়। [আবুল খায়ের]

ধানের ক্ষতিকর প্রাণী খরা, অতিবৃষ্টি, ঝড়ঝঞ্ঝা ও বন্যায় অনেক সময়ে ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হলেও এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াও কয়েক ধরনের নিমাটোড, শামুক, ক্রাসটেসিয়ান ও কীটপতঙ্গসহ অনেক অমেরুদন্ডী প্রাণী এবং কতিপয় মেরুদন্ডী প্রাণী যেমন পাখি ও ইঁদুর, বৃদ্ধির প্রায় সব পর্যায়েই ধান গাছকে আক্রমণ করে। এক হিসাবে দেখা গেছে কেবল কীটপতঙ্গের আক্রমণেই ধানের ক্ষতির পরিমাণ শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে।

নিমাটোড (Nematode) সম্ভবত আকারে অনেক ক্ষুদ্র হবার কারণে নিমাটোড দীর্ঘদিন মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অতি সম্প্রতি নিমাটোডের সঙ্গে ধান গাছের রোগতাত্ত্বিক ও শারীরবৃত্তিক কিছু সম্পর্ক শনাক্ত করা হয়েছে। এসব ক্ষুদ্রপ্রাণী তাদের বল্লমের মতো ছুঁচালো স্টাইলেট (stylet) দিয়ে কান্ডপ্রাচীর ছিদ্র করে কোষকলার ক্ষতি করে। আক্রমণকারী নিমাটোডের সংখ্যা, গাছের বয়স এবং ধানের জাতভেদে ক্ষতির মাত্রার তারতম্য হয়। বাংলাদেশে ক্ষতিকর নিমাটোডদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য Ditylenchus angustus। এর ক্ষতির সামগ্রিক লক্ষণ উফরা রোগ নামে পরিচিত।

ধানের আর যেসব পরজীবী নিমাটোড শনাক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে Meloidogyne incognata, Heterodera oryzae, Hirschmanniella oryzae এবং Tylenchorhynchus-এর কয়েকটি প্রজাতি উল্লেখযোগ্য।

শামুক (Snail) শামুকের মধ্যে Ampullaria গণের এক প্রজাতি চারা অবস্থার ধানের ক্ষতি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্রান্ত গাছ মারা যায়।

কাঁকড়া (Crab) Gecarinidae এবং Pontamonidae গোত্রের কয়েকটি কাঁকড়া প্রজাতি ধান গাছের ক্ষতি করে। সাধারণত রাত্রিবেলা বীজতলার ছোট ছোট চারা খেয়ে নষ্ট করে দেয়। এছাড়া পানি সেচের আইল (bunds) ফুটো করে অনেক সময়ে ক্ষেতে পানি সরবরাহ ব্যাহত করে।

কীটপতঙ্গ ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ বাংলাদেশে ধান চাষের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। বৃদ্ধির প্রায় সব পর্যায়েই ধান গাছ কোনো না কোনো ক্ষতিকর পতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এদের আক্রমণে পাতা, কান্ড, এমনকি শস্যদানারও মারাত্মক ক্ষতি হয়। তবে ক্ষতির মাত্রা নির্ভর করে ধানের জাত, ক্ষতিকর প্রাণীর প্রজাতি ও তার সংখ্যা এবং ধান গাছের বৃদ্ধির পর্যায়ের উপর। ১৯৭২ সালের পূর্বে বাংলাদেশে মাত্র ৭৬টি ধানের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ চিহ্নিত করা হয়েছিল। ১৯৭৯ সালের মধ্যে এতে যোগ হয় আরও ৮৩টি প্রজাতি। মোট ১৫৯টি প্রজাতি ৭টি বর্গে ৪৪টি গোত্রে অন্তর্ভুক্ত এবং এদের অধিকাংশই Lepidoptera (৫৮ প্রজাতি) এবং Homoptera (৪৪ প্রজাতি) বর্গের সদস্য (সারণি)।

'সারণি ২ বাংলাদেশে বিভিন্ন বর্গের ধানের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের গোত্র ও প্রজাতির সংখ্যা।

| বর্গ | গোত্রের সংখ্যা | প্রজাতি সংখ্যা |

| Coleoptera | ৮ | ২০ |

| Diptera | ৪ | ৪ |

| Hemiptera | ৩ | ১০ |

| Homoptera | ১২ | ৪৪ |

| Lepidoptera | ৯ | ৫৮ |

| Orthoptera | ৫ | ১৭ |

| Thysanoptera | ৩ | ৬ |

| মোট | ৪৪ | ১৫৯ |

উৎস Nine Years of Entomology Division, BRRI, 1983।

ধানের সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রাণিগোষ্ঠী Lepidoptera বর্গের মাজরা পোকা। এসব পোকা মথের অপরিণত পর্যায়, জীবন চক্রের শুরুতেই ডিম থেকে বেরিয়ে এক সময়ে ধান গাছের কান্ডের মধ্যে প্রবেশ করে। কান্ডের ভিতরের কোষকলা খেয়ে এরা ক্রমে বড় হয় এবং সেখানেই লার্ভা ও পিউপা দশা অতিবাহিত করে। বাংলাদেশে ছয়টি pyralid এবং একটি noctuid মাজরা পোকার প্রজাতি শনাক্ত হয়েছে। ধান গাছ বৃদ্ধির কোনো পর্যায়ে মাজরা পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয় তার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে ক্ষতির মাত্রা। ছোট চারাগাছ আক্রান্ত হলে ডগার পাতাটি মরে শুকিয়ে যায় এবং ধান গাছের ক্ষতির এ ধরনের লক্ষণকে বলা হয় ‘ডেড হার্ট’ (dead heart)। ধানের থোর বের হবার সময়ে গাছ আক্রান্ত হলে ছড়া শুকিয়ে যায়, সাদা দেখায় এবং এতে বীজ চিটা বা অপুষ্ট হয়। এ ধরনের ক্ষতি ‘সাদা মাথা’ (white head) নামে পরিচিত।

মাজরা পোকার পরেই ধানের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিকর প্রাণী পাতা ফড়িং ও গাছ ফড়িং। গাছের রস-শোষণক্ষম এসব পোকা খুব দ্রুত সংখ্যায় বাড়তে পারে। এদেশে Homoptera বর্গের Cicadellidae এবং Delphacidae গোত্রের প্রায় ৩৬টি প্রজাতির শোষক পোকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এদের অপরিণত (nymph) এবং পরিণত বয়সের পোকাগুলি কান্ড, পাতা এবং খোল থেকে অনবরত রস চুষে খায়। তীব্র আক্রমণ হলে গাছ প্রথমে হলদে এবং পরে ক্রমে শুকিয়ে যায়। পাতা শুকিয়ে যাবার ফলে ক্ষেতে যে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পায় তা ‘হপার বার্ন’ (hopper burn) নামে পরিচিত। এছাড়া শোষক পোকা গাছে বিষাক্ত দ্রব্য অনুবিদ্ধ করে বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটায়। কয়েকটি প্রজাতি ভাইরাস রোগ টুংরোসহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ রোগের বাহক।

ধানের পাতা খেয়ে নষ্ট করে এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিকর প্রাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেদা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, পামরি পোকা এবং ঘাস ফড়িং। পাতা মোড়ানো পোকা এবং চুঙ্গি পোকাও অনুকূল পরিবেশে অনেক ক্ষতি করে।

বাংলাদেশ থেকে ধানের ক্ষতিকর প্রাণীর প্রায় ৮৫টি পরজীবী এখন পর্যন্ত শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি প্রজাতি (৫টি গোত্রের) Diptera বর্গের এবং ৭১টি প্রজাতি (১৪ গোত্রের) Hymenoptera বর্গের সদস্য। এদের অধিকাংশই ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের লার্ভা দশার পরজীবী এবং বেশির ভাগ আক্রমণ করে মাজরা পোকা, লেদা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, পামরি পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং এবং পাতা মোড়ানো পোকাদের।

ধানের ক্ষতিকর প্রাণী দমনের জন্য এখনও বহুলাংশে কীটনাশক ব্যবহার হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমন্বিত বালাই দমন কার্যক্রমের দিকে কৃষকদের উৎসাহ দানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। [এস.এম হুমায়ুন কবির]

আরও দেখুন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট।